|

Élections législatives hongroises de 1994

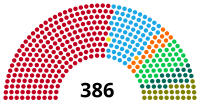

Les élections législatives hongroises de 1994 ont lieu les 8 et afin d'élire, en deux tours, les 386 représentants de l'Assemblée nationale de Hongrie pour la période 1994-1998. Le deuxième tour du scrutin ne concernait que les postes de 174 des 176 députés dans les circonscriptions uniques. Il s'agit du deuxième exercice électoral après la chute du gouvernement communiste[1],[2]. Ces élections permettent le retour au pouvoir du Parti socialiste hongrois (MSZP), successeur du Parti socialiste ouvrier hongrois (MSZMP), dirigé par Gyula Horn. Le MSZP fait un retour remarqué, obtenant la majorité absolue avec 209 des 386 sièges de l'Assemblée, une augmentation de 179 députés par rapport aux élections législatives de 1990. Jusque-là, aucun autre parti hongrois n'avait remporté autant de sièges lors d'élections libres. De son côté, le Forum démocrate hongrois (MDF), au pouvoir, subit une cuisante défaite, se classant troisième, perdant 165 sièges et ne parvenant à conserver qu'un total de 38 sièges. Bien qu'elle ait pu conserver son rôle d'opposition, l'Alliance des démocrates libres (SZDSZ) ne réussit à tirer parti de l'impopularité du gouvernement et subit une défaite décevante, perdant de nombreux sièges. Les mauvaises performances économiques, l'incompétence apparente du gouvernement et la nostalgie de l'ère communiste pour la sécurité sociale sont les principales raisons de ces résultats, ainsi qu'une réforme importante des politiques socialistes, comme un engagement à développer l'économie de marché et l'indemnisation des victimes du régime communiste. Même si le MSZP obtient la majorité absolue, le Premier ministre nouvellement élu Gyula Horn choisit de former un gouvernement de coalition avec le SZDSZ, ce qui donne à son gouvernement un quorum parlementaire des deux tiers. De cette façon, Horn atténue l'atmosphère interne tendue et évite une réaction internationale négative à la victoire électorale d'un ancien parti communiste. De la même manière, la présence libérale dans la coalition gouvernementale permet à Horn, de tendance social-démocrate, de faire passer une partie de son agenda réformiste sans avoir à s'entendre avec l'aile la plus à gauche de son propre parti. ContexteLors des premières élections libres en Hongrie depuis la fin du communisme, en 1990, l'ancien parti unique, devenu le Parti socialiste hongrois (MSZP), est largement défait et l'élection est remportée par le nouveau Forum démocrate hongrois (MDF). Celui-ci forme un gouvernement de centre-droit avec le Parti populaire démocrate-chrétien (KDNP) et le Parti indépendant des petits propriétaires (FKGP), avec à sa tête József Antall. Cependant, celui-ci meurt du cancer en cours de mandat, le et est remplacé par son ministre de l'Intérieur, Péter Boross. Au pouvoir, le MDF tente d'implanter une économie de marché basée sur la propriété privée, mais la transition est plus difficile qu'anticipée. Les taux d'intérêt, d'inflation et de chômage augmentent énormément et provoquent un mécontentement généralisé au sein de la population[3]. Il doit répondre des maux économiques persistants malgré des réformes et est victime d'autres facteurs qui affectent sa popularité, tels que la division interne du parti, la mort du populaire Premier ministre József Antall et une série de scandales de corruption liés à l'immobilier et à la finance. Ceci favorisant conséquemment les socialistes. Fondamentalement, tous les partis prônaient une extension de la place accordée à la privatisation, les différences étant dans le rythme et les moyens pour y parvenir, afin d'éviter des effets négatifs, tels qu'une hausse de l'inflation (à l'époque à 22 %) et du chômage (alors à 13 %) et une baisse de la production industrielle. Dans le domaine des affaires étrangères, bien qu'avec des modèles d'intégration différents, les candidats soutiennent tous l'entrée de la Hongrie dans l'Union européenne et dans l'OTAN[4]. Pendant la campagne, Guyla Horn du Parti socialiste hongrois (MSZP) fait écho à la proposition de la faction libérale de son parti d'un pacte social entre le gouvernement, les syndicats et les employeurs pour fixer les prix, les salaires et d'autres politiques pendant la période de réforme du libre marché. Campagne La nostalgie de la sécurité sociale lors de la période communiste accroît l'attrait du Parti socialiste hongrois (MSZP) parmi la population. Selon une enquête menée au début de 1994, le facteur le plus important derrière le soutien au MSZP était la conviction que « les choses allaient mieux à l'époque où il y avait des emplois et une existence sûre ». Les socialistes exploitent par ailleurs le mécontentement de la population. Dans une annonce publiée au début de 1994, Gyula Horn promettait que son parti relèverait le niveau de vie de la plupart des couches de la population. Au cours de la campagne, cependant, la politique économique du parti est devenue de plus en plus influencée par László Békesi, l'expert en économie du parti et ancien ministre des Finances. Békesi injecte un sens du réalisme dans la politique économique du MSZP en arguant que « le parti ne peut fonder sa politique sur l'attitude sociale largement répandue selon laquelle le Hongrois moyen était mieux loti sous le régime Kadar (ex-communiste) ». Le programme économique du parti évitait donc l'économie d'État communiste et soutenait l'expansion continue du secteur privé. Il promet également d'achever le processus d'indemnisation des victimes du communisme, de restaurer les propriétés confisquées aux églises et de maintenir le rythme du programme de privatisation. Dans son engagement général envers l'économie de marché, le programme officiel du MSZP différait quelque peu de ceux de ses principaux rivaux. Le parti a comme slogan principal : « Laisser les experts régner »[5]. Les campagnes des autres partis politiques n'ont pas su être attrayantes et jouir suffisamment de crédibilité. Par exemple, au lieu d'affronter le MSZP sur les questions économiques, le Forum démocratique hongrois opte pour une campagne axée sur les questions morales. La campagne du MDF souligne son rôle de parti chrétien incarnant les valeurs nationales hongroises et met l'accent sur le passé communiste des dirigeants du MSZP. L'implication antérieure du MDF dans la spéculation immobilière et sa tentative d'imposer des contrôles aux médias avant les élections affectent grandement la performance du parti. La mort du Premier ministre József Antall en décembre 1993 et la succession de Péter Boross affaiblissent également la campagne du MDF. Alors que le MSZP maintient un front uni en raison des traditions de discipline du parti et d'une direction centrale forte héritée de la période communiste, son rival, le MDF souffre de rivalités et de défections parmi ses membres. Le MDF était coincé entre son aile gouvernementale, qui comprenait principalement des politiciens conservateurs et pragmatiques, et son aile du parti composée principalement de nationalistes et de populistes. Les changements récents dans la direction du parti ajoutent à la confusion quant à son orientation idéologique qui oscillait sur la politique économique entre individualisme radical et remèdes corporatistes. L'âpre dispute au sein du Parti civique indépendant des petits propriétaires et des travailleurs agraires (FKgP), ancien allié de la coalition du MDF, est probablement à l'origine de sa défaite lors de cette élection. L'effondrement le plus spectaculaire de tous les partis de la campagne électorale concerne l'Alliance des jeunes démocrates (FIDESZ), parti qui était alors en tête de tous les sondages d'opinion réalisés en 1993. Sa participation au sein d'une future coalition gouvernementale apparaissait assurée. Cependant, la réputation du FIDESZ en tant que parti de jeunes politiciens intègres subit un revers majeur avec les révélations de pratiques commerciales louches. Le FIDESZ semble en outre incapable de décider s'il joindrait une coalition dirigée par le MDF ou le SZDSZ. Système électoralL'Assemblée nationale (Országgyűlés) est le Parlement monocaméral de la république de Hongrie. Elle se compose de 386 députés, élus pour une législature de quatre ans au suffrage universel direct selon un mode de scrutin mixte :

Modalités

Forces en présence

Résultats

ConséquencesLes socialistes remportent largement l'élection, décrochant une majorité absolue. Son leader, l'ancien ministre communiste Gyula Horn, forme une coalition avec l'Alliance des démocrates libres (SZDSZ), donnant une majorité des 2/3 dans l'Assemblée au nouveau gouvernement[3]. Malgré le retour d'un ancien parti communiste au pouvoir, ce gouvernement poursuit la politique de libéralisation de ses prédécesseurs. Notes et références

Voir aussiArticles connexes |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||