|

Étoile de BarnardÉtoile de Barnard

L'étoile de Barnard apparaissant sur une image du télescope spatial Hubble.

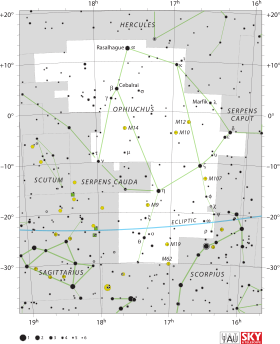

Désignations L'étoile de Barnard est une étoile de la constellation zodiacale d'Ophiuchus[2]. Cette naine rouge, variable de type BY Draconis[5], est l'étoile connue dont le mouvement propre est le plus élevé[8] (10,3″ par an). Elle est nommée en l'honneur de l'astronome américain Edward E. Barnard qui découvrit cette propriété en 1916[9]. Située à une distance de ∼ 5,96 a.l. (∼ 1,83 pc)[1], c'est la quatrième étoile la plus proche du Système solaire. Elle est cependant invisible à l'œil nu en raison de sa faible luminosité. L'étoile de Barnard a fait l'objet de nombreux travaux et est probablement la naine M la plus étudiée en raison de sa proximité et de sa position proche de l'équateur céleste, qui est favorable à l'observation[10]. Les recherches se sont concentrées sur ses propriétés et la détection d'éventuelles planètes extrasolaires. L'étoile fut ainsi l'objet d'une controverse scientifique lorsque Peter van de Kamp annonça en 1963 avoir détecté des perturbations dans son mouvement propre qui semblaient pouvoir indiquer la présence d'une ou plusieurs planètes joviennes. Aucune des planètes annoncées par van de Kamp ne put être confirmée mais une super-Terre fut finalement découverte en 2018. L'étoile de Barnard fut également une étoile cible lors d'une étude sur la faisabilité d'un voyage interstellaire inhabité vers des systèmes stellaires voisins. Découverte, désignations et nom L'étoile de Barnard fut référencée dans le premier catalogue de Munich et dans l'Albany General Catalogue sous les désignations respectives Munich 15040 (époque 1850.0 puis 1880.0)[11] et AGC 6005 (époque 1910.0)[12],[9]. En 1916, l'astronome américain Edward Emerson Barnard découvrit, en comparant des plaques photographiques réalisées en 1894 et en 1916, que l'étoile possédait le mouvement propre le plus important du ciel (10,3" par an)[9]. L'étoile fut ainsi désignée en son honneur. L'astronome américain Henry N. Russell fut le premier à la surnommer Barnard's star (« étoile de Barnard » en anglais) dans un article paru en [13]. Cet article, relatif à la parallaxe de l'étoile, établit que celle-ci est l'étoile connue la plus proche de la Terre après le Soleil et les trois composantes d'α Centauri (A-B-C). Sa proximité lui valut le surnom Proxima Ophiuchi[14] (« [étoile] la plus proche [de la constellation] d'Ophiuchus » en latin), qui ne fut et n'est cependant guère utilisé. Le nom « étoile de Barnard » était utilisé officieusement depuis un siècle avant d'être officialisé par l'Union astronomique internationale le [15]. Caractéristiques stellairesL'étoile de Barnard est une naine rouge de type M4.0 V[4]. Sa magnitude apparente est de 9,51[3], trop faible pour être visible à l'œil nu. L'étoile de Barnard aurait été formée il y a environ 10 milliards d'années[16]. Cette vieille étoile a ainsi perdu une grande partie de son énergie de rotation et les changements périodiques de sa luminosité indiquent que sa période de rotation est autour de 142 jours (contre 25 pour le Soleil)[7]. En raison de son âge, il fut longtemps supposé que l'étoile de Barnard ne possédait pas d'activité stellaire significative. Cependant, des astronomes observèrent en 1998 une intense éruption stellaire : l'étoile de Barnard fait donc partie des étoiles éruptives[17]. L'étoile est également appelée V2500 Ophiuchi dans la désignation des étoiles variables. Localisation et astrométrieL'étoile la plus proche de l'étoile de Barnard est actuellement Ross 154, située à une distance de 1,66 pc ou 5,41 années-lumière. Toutes les étoiles situées à moins de 10 années-lumière de l'étoile de Barnard sont, à l'exception du Soleil et d'Alpha Centauri A et B, des étoiles naines de type spectral K ou M[18].  Le mouvement propre de l'étoile représente une vitesse transversale[19] de 90 km/s. Les 10,3 secondes d'arc parcourues annuellement correspondent à un quart de degré durant une vie humaine, soit à peu près la moitié du diamètre angulaire de la pleine Lune[20]. Sa vitesse radiale[21] peut être mesurée par effet Doppler. L'étoile présente ainsi un décalage vers le bleu (blueshift) de −110 km/s[6],[22]. Cette mesure, combinée avec le mouvement propre, suggèrent une vitesse réelle par rapport au Soleil de −142,6 ± 0,2 km/s[22],[23]. En fait, l'étoile de Barnard approche si vite du Soleil qu'elle sera à 3,75 années-lumière du Système solaire (contre 5,96 actuellement) vers l'an 11 800[24],[22]. Cependant, elle ne sera pas alors l'étoile la plus proche du Soleil, car Proxima du Centaure sera encore plus proche[Combien ?][25]. Elle sera encore trop faible pour être visible à l'œil nu car sa magnitude apparente sera d'environ 8,5. Puis elle s'éloignera. Caractéristiques physique L'étoile de Barnard a une masse de 16 % et un rayon de 19 % de ceux du Soleil. Sa température de surface est de 3 195 ± 28 K, sa luminosité visuelle est le 4/10 000e et sa luminosité bolométrique de 3,56/1 000e de ceux du Soleil[7]. Si elle remplaçait le Soleil, elle serait seulement 100 fois plus lumineuse que la pleine lune[18]. Plusieurs articles[Lesquels ?] sur les relations masse-luminosité ont été publiés avant le travail définitif de Dawson en 2003. En plus de préciser la température[Combien ?] et la luminosité[Combien ?], l'article suggéra que les estimations précédentes du rayon de l'étoile de Barnard[Combien ?] sous-estiment sa valeur. Il propose 0,20 rayon solaire (± 0,008 rayon solaire), ce qui se situe vers les valeurs maximales typiquement considérées[10]. Lors d'une vaste étude sur la métallicité des étoiles naines de classe M, l'étoile de Barnard fut placée entre -0,05 et -0,1 sur l'échelle de la métallicité, soit approximativement 10 à 32 % de la métallicité du Soleil[4]. La métallicité, la proportion de la masse stellaire constituée d'éléments plus lourds que l'hélium, permet de classer les étoiles. L'étoile de Barnard semble typique des vieilles naines rouges de population II, qui sont en général des étoiles du halo pauvres en métaux. Bien qu'inférieure à celle du Soleil, la métallicité de l'étoile de Barnard est plus élevée que celle des étoiles du halo et est proche des valeurs basses des étoiles du disque riches en métaux. Cette propriété et son mouvement spatial élevé, ont conduit à la définition de la population II intermédiaire[4],[26]. Les travaux effectués par Benedict et ses collègues à partir du télescope spatial Hubble ont une grande portée[évasif]. En 1999, la parallaxe absolue[Quoi ?] et la magnitude absolue furent précisées[Combien ?][27]. Cela a permis d'affiner les frontières de la zone planétaire[Quoi ?]. Un autre article important, par Kurster et al., fut publié en 2003. Il porte sur la première détection de changement de vitesse radiale d'une étoile causée par son mouvement spatial[Quoi ?]. Une partie de la modification de la vitesse radiale fut attribuée à l'activité stellaire[26]. Éruptions stellairesL'éruption de 1998En 1998, l'étoile de Barnard fut le théâtre d'une éruption stellaire. Cette éruption fut découverte par Cochran grâce à des modifications du spectre d'émission détectées le à l'occasion d'une recherche non liée sur les vibrations dues aux planètes. Il a fallu 4 ans avant que l'éruption ne soit correctement analysée. Étudier le spectre ne permet pas de déterminer précisément l'énergie totale de l'éruption mais Paulson suggéra que la température de l'éruption atteignit 8 000 K, plus du double de la température de l'étoile[28]. Étant donné la nature aléatoire des éruptions, elle indiqua que « l'étoile serait fantastique à observer pour des astronomes amateurs »[17]. L'éruption fut une surprise car des étoiles si âgées étaient supposées avoir une faible activité. Les éruptions, qui ne sont pas totalement expliquées, seraient dues aux puissants champs magnétiques, qui annihileraient les mouvements de convection du plasma provoquant ainsi de soudains sursauts ; des champs magnétiques importants nécessitent une étoile en rotation rapide, tandis que les étoiles âgées ont une faible rotation. Un évènement d'une telle ampleur serait rare autour de l'étoile de Barnard[28]. Des recherches menées afin de déterminer la périodicité de telles éruptions et d'observer des changements dans l'activité stellaire sur une période de temps donnée suggèrent que l'étoile de Barnard devrait être calme. Des travaux publiés en 1998 n'ont pas montré de preuves convaincantes d'une variation périodique de la luminosité de l'étoile de Barnard : une seule tache possible fut identifiée en 130 jours[29]. Éruptions de 2019En 2019, deux nouvelles éruptions stellaires dans l'ultraviolet lointain furent détectées en provenance de l'étoile de Barnard, chacune ayant une énergie de 3 × 1022 joules, ainsi qu'une éruption stellaire dans les rayons X d'une énergie de 1,6 × 1022 joules. Pour une hypothétique planète tellurique orbitant dans la zone habitable de l'étoile et ne possédant pas de magnétosphère, le rythme observé auxquelles se produisent ces éruptions est suffisant pour créer un échappement atmosphérique équivalent à 87 atmosphères terrestres par milliard d'années via l'échappement thermique, auxquelles s'ajoutent environ 3 atmosphères terrestres perdues par milliard d'années via l'échappement ionique[30]. Système planétaireDivers travaux ont permis de préciser la possibilité que l'étoile de Barnard accueille des planètes. En améliorant la précision sur le mouvement de l'étoile, l'incertitude sur la masse et les orbites des planètes possibles est réduite. Plus simplement, les astronomes sont souvent capables de décrire quels types de planète ne peuvent se trouver en orbite autour d'une étoile. Les naines M telles que l'étoile de Barnard sont plus faciles à étudier que les étoiles les plus grandes car leur masse plus faible rend les perturbations planétaires plus faciles à détecter[31]. Gatewood a ainsi pu montrer en 1995 qu'il n'y avait pas de planètes de 10 masses joviennes (la limite inférieure pour les naines brunes) autour de l'étoile de Barnard[24]. Son article permit également de préciser les valeurs limites possibles des objets planétaires[32]. L'article de 1999 avec Hubble permit d'exclure les compagnons planétaires de 0,8 masse jovienne de période orbitale inférieure à 1000 jours[27], tandis que Kurtzer établit en 2003 qu'il n'y avait pas de planète dans la zone habitable de l'étoile de Barnard possédant une masse minimale (m sin(i)) supérieure à 7,5 masses terrestres ou une masse supérieure à 3,1 masses de Neptune (bien inférieures aux plus petites estimations de Van de Kamp)[26]. Bien que ces travaux aient grandement limité les paramètres de possibles planètes autour de l'étoile de Barnard, ils n'ont pas totalement exclu leur existence ; il est possible qu'il y ait des planètes telluriques mais elles seraient difficiles à détecter. Les Space Interferometry Mission de la NASA et mission Darwin de l'ESA étaient prévues pour chercher les planètes comparables à la Terre autour de 2015, mais elles ont toutes les deux été annulées[33],[34]. Elles avaient choisi d'étudier notamment l'étoile de Barnard[18]. Propositions infructueuses de Van de KampEn 1963, un astronome néerlandais, Peter van de Kamp, annonça avoir détecté des perturbations dans le mouvement propre de l'étoile de Barnard. Elles étaient dues selon lui à une ou plusieurs planètes de taille comparable à Jupiter[24]. Van de Kamp avait observé l'étoile depuis 1938 afin de détecter avec des collègues de l'observatoire du Swarthmore College de ténues variations d'un micromètre de sa position sur des plaques photographiques. Ces variations étaient censées correspondre à des perturbations orbitales de l'étoile indiquant la présence d'un compagnon planétaire. Van de Kamp faisait mesurer les positions par des groupes allant jusqu'à dix personnes, puis calculait la moyenne des résultats afin d'éviter les erreurs systématiques de mesure dues à chaque individu[35]. Van de Kamp émit l'hypothèse que l'étoile de Barnard était accompagnée d'une planète de 1,6 masse jovienne à 4,4 UA sur une orbite légèrement excentrique, travaux affinés en 1969. Plus tard la même année, il suggéra deux planètes de respectivement 0,8 et 1,1 masse jovienne[36]. Cette découverte fut en général acceptée dans la communauté scientifique durant les années 1960.  D'autres astronomes essayèrent de reproduire les travaux de Van de Kamp. Deux articles importants réfutant l'existence d'une ou plusieurs planètes furent publiés en 1973. À partir de photographies réalisées dans un autre observatoire, Gatewood et Eichhorn ne parvinrent pas à vérifier l'existence d'un compagnon planétaire malgré de nouvelles techniques de mesures sur les plaques[37]. Un autre article publié par Hershey quatre mois plus tard, à l'aide de l'observatoire de Swarthmore qu'avait utilisé Van de Kamp, suggéra une cause possible aux variations observées. Il constata que les changements du champ astrométrique de plusieurs étoiles étaient liés à l'époque des ajustements et aux modifications réalisées sur les lentilles du télescope[38] : le mouvement observé était un artefact dû à la maintenance et à la mise à jour du matériel d'observation. Van de Kamp refusa toute sa vie de reconnaître son erreur. Bien qu'étant un homme très admiré et sociable, Van de Kamp se serait senti trahi par ses collègues qui contestèrent ses découvertes. Wulff Heintz, qui succéda à Van de Kamp à Swarthmore et était expert des étoiles doubles, mit en question ses découvertes et publia des critiques de ses travaux à partir de 1976. Les relations entre les deux hommes se seraient alors distendues[39]. En 1982, Van de Kamp publia un nouvel article censé confirmer l'existence de deux planètes[40]. Les recherches menées durant les années 1980 et 1990 afin de trouver des compagnons planétaires à l'étoile de Barnard se sont avérées infructueuses. Les études interférométriques effectuées à l'aide du télescope spatial Hubble en 1999 n'ont pas non plus identifié de compagnon planétaire[27]. Bien que la controverse ait ralenti les travaux sur les planètes extrasolaires, elle a contribué à la célébrité de l'étoile de Barnard. Finalement, en novembre 2018, la découverte d'une super-Terre orbitant l'étoile a été annoncée. Une super-Terre annoncée, puis réfutée Le , Ignasi Ribas et ses collaborateurs annoncent la découverte d'une super-Terre en orbite autour de l'étoile de Barnard par la méthode des vitesses radiales[41]. Cette planète aurait une masse supérieure à 3,2 M🜨, et une période orbitale voisine de 233 jours. Elle orbiterait à environ 0,4 UA de son étoile, soit à environ 60 millions de km. À cette distance, « (Étoile de) Barnard b » (ou GJ 699 b) ne recevrait de son étoile que 2 % de l'énergie que la Terre reçoit du Soleil[42], soit environ à peine le double de l'insolation au niveau de l'orbite de Saturne dans le Système solaire. Cela en aurait fait un monde glacial et inhospitalier[42], dont la température moyenne en surface (vue de l'espace) devrait être de l'ordre de −170 °C. Cependant, l'existence de la planète a été réfutée dans une étude parue en 2021, qui explique la variation observée de la vitesse radiale par l'activité stellaire plutôt que par un compagnon en orbite[43]. Une autre étude parue en 2022 confirme ce résultat[44]. Planète subterrestre et un possible système planétaire à 4 planètes

En août 2024, l'existence d'une exoplanète d'une masse minimale de 0,37+0,05 Projet DaedalusSi l'on exclut la controverse planétaire, l'étude la plus connue concernant l'étoile de Barnard fut le projet Daedalus qui se déroula entre 1973 et 1978. Elle suggéra qu'un rapide voyage inhabité vers un autre système stellaire est possible à l'aide de technologies existantes ou envisageables[46]. L'étoile de Barnard fut choisie comme objectif du voyage en partie en raison de l'existence supposée de compagnons planétaires[47]. Les études suggérèrent qu'une sonde utilisant la propulsion nucléaire pulsée (la propulsion étant assurée par fusion nucléaire de particules de deutérium et d'hélium 3 bombardés par des électrons) pourrait atteindre une vitesse de 12 % de la vitesse de la lumière après 4 ans d'accélération. L'étoile de Barnard serait atteinte au bout de 50 ans, c'est-à-dire en une vie humaine[47]. Cette mission pourrait permettre d'étudier l'étoile et ses éventuels compagnons, le milieu interstellaire et de réaliser des mesures astrométriques[46]. Le projet Daedalus fut à l'origine d'autres travaux théoriques. En 1980, Freitas suggéra un plan plus ambitieux : une sonde interstellaire auto reproductrice dont le but serait de chercher une vie extraterrestre et d'entrer en contact avec celle-ci. Construite et lancée en orbite jovienne, elle atteindrait l'étoile de Barnard en 47 années de manière similaire à ce que suggérait le projet Daedalus. Une fois arrivée à proximité de l'étoile, elle commencerait à se répliquer d'elle-même. Une unité de production serait construite, à l'origine pour fabriquer des sondes d'exploration et ensuite pour créer une copie du vaisseau original au bout de 1000 ans[48]. AnnexesArticle connexeLiens externes

Notes et références

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||