|

Apparition mariale de Notre-Dame de l'Osier

Apparition mariale de Notre-Dame de l'Osier

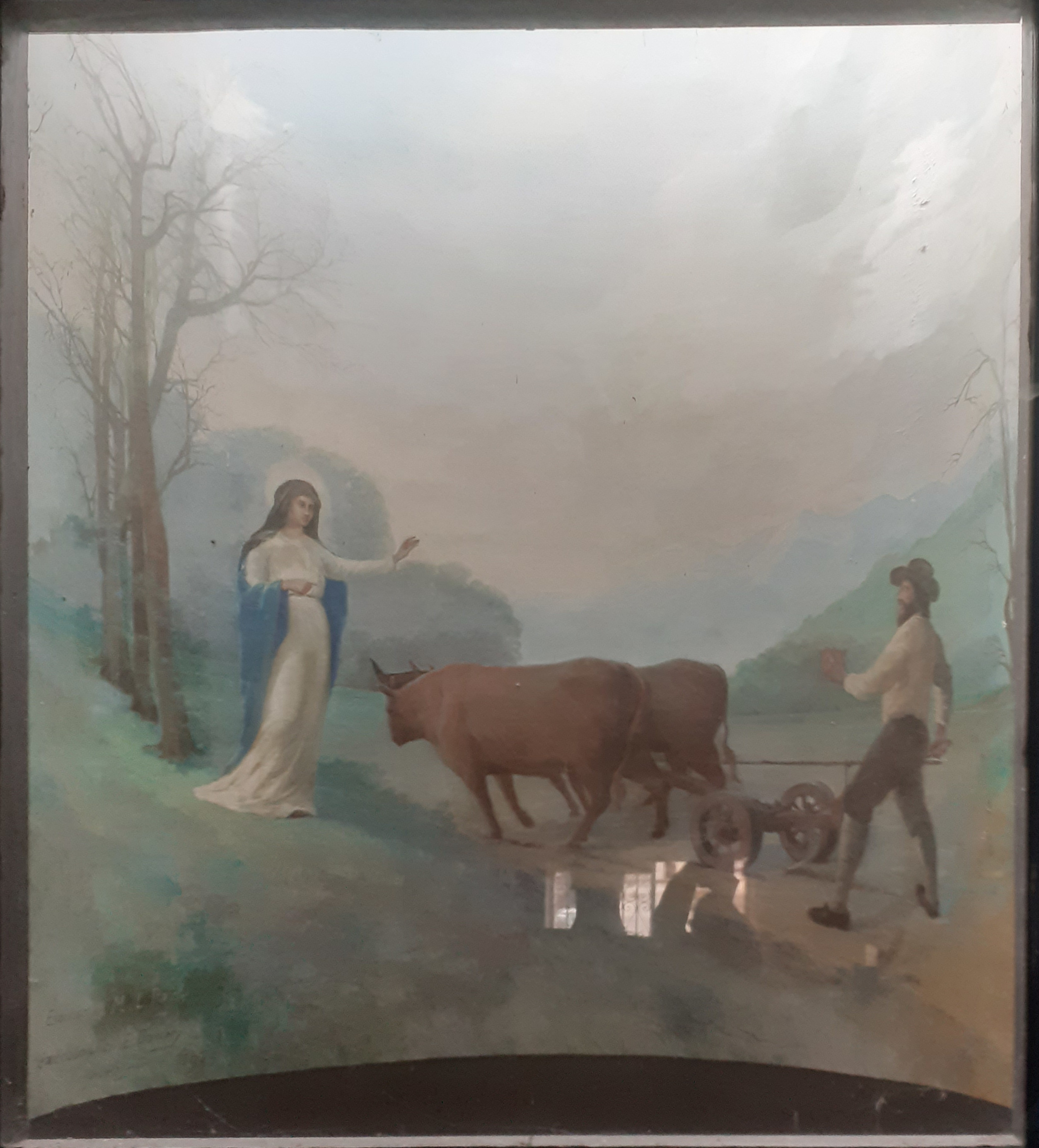

Peinture murale dans le chœur de la chapelle de Bon-Rencontre, représentant l'apparition mariale

L'apparition mariale de Notre-Dame de l'Osier désigne l'apparition mariale qui se serait produite le dans le village de Notre-Dame-de-l'Osier, en France, à Pierre Port-Combet. Cet événement, rapporté par une déclaration de son épouse 29 ans après les faits n'a pas fait l'objet d'une étude canonique de l’Église catholique. Le sanctuaire Notre-Dame de l'Osier intègre néanmoins une chapelle dédiée à cette apparition, et fait largement part au récit de l'apparition mariale. Cette apparition a été précédée par le « miracle de l'Osier » le , qui a fait l'objet d'une enquête et d'un procès civil, ainsi que d'une enquête canonique de la part de l’Église romaine. Celle-ci a reconnu cet événement comme un « miracle ». La particularité de ces récits (apparition et miracle de l'Osier) est que le voyant est un protestant convaincu, ce qui est un cas très rare d'apparition mariale à un « non-catholique ». Le voyant se convertira au catholicisme plusieurs mois après l'apparition mariale, et sur son lit de mort (sept jours avant sa mort). Dans un contexte politico-religieux faiblement tendu (avant la révocation de l'édit de Nantes et bien après les guerres de Religion), le récit miraculeux de l'Osier, à nette tonalité antiprotestante, a fait l'objet de publications par les autorités catholiques. Une dévotion locale s'est mise en place rapidement, par les habitants locaux, avant d'être organisée par l'évêché de Grenoble, et prise en main par des communautés monastiques. Le pèlerinage local, très important jusqu'au XIXe siècle, existe toujours et rassemble chaque année plusieurs dizaines de milliers de pèlerins. Récit des événementsLe contexte historiqueLe hameau « des Plantés », est un petit hameau de la petite ville de Vinay, sur le plateau de Chambaran, dans le Dauphiné, à 30 km à l'Ouest de Grenoble. En 1649, la région est partagée entre catholiques et protestants. Pierre Port-Combet est huguenot[N 1], alors que son épouse Jeanne Pélion, est une fervente catholique. Leurs enfants[N 2] sont élevés dans la foi protestante[1]. Malgré les destructions des archives lors de la Révolution française, les événements survenus en 1649 sont abondement documentés car ils ont fait l'objet de procès juridiques contre Pierre Port-Combet, ainsi que d'une enquête ecclésiastique, et les dépositions et enquêtes nous sont parvenues[1]. Par contre, l'apparition mariale proprement dite en 1657 n'est connue que par un récit tardif (rédigé en 1686) et n'a fait l'objet d'aucune enquête particulière. Le récit a été rédigé le , 29 ans après les faits, sur la déclaration de Jeanne Pélion (l'épouse du voyant), âgée de 72 ans, devant quatre notaires royaux et en présence de deux prêtres et ayant personnellement connu le voyant : Jaques Jullin, recteur de la chapelle de Notre-Dame de l'Osier, et le père Nicolas, prêtre augustin[N 3]. Ce document est cité dans une publication réalisée en 1749, à l'occasion du centenaire du premier miracle[2]. Une publication[3] faite en 1670 (trois ans après l'apparition) par un père augustin, évoque sommairement cette apparition mariale. Les auteurs[N 4] et les historiens s'accordent pour dire que cette déposition tardive est « la transcription d'un récit de tradition, transmis jusqu'à cette date par voie purement orale dans l'entourage du défunt [le voyant], mais n'ayant pas fait l'objet de déclaration publique du voyant, ni a fortiori donné lieu à enquête ni de la part des autorités civiles, ni de la part des autorités ecclésiastiques »[2],[4]. Cette conversion du voyant est également évoquée dans un opuscule publié par Pierre de Blossat en 1659, bien qu'il ne cite pas ouvertement l'apparition mariale[2]. Le miracle de l'Osier Le , l'agriculteur Pierre Port-Combet décide d'aller couper des branches d'osier[N 5]. Sa femme le met en garde, car ce jour du 25 mars est la fête de l'Annonciation, fête très importante pour les catholiques, et un jour chômé où tout travail est interdit[N 6]. Comme il est protestant, il n'en tient pas compte (même si la loi s'applique également aux protestants)[1],[5]. Sa femme lui prédit même « quelques malheurs » s'il va travailler un jour de fête de la Vierge Marie, cela ne le convainc pas, car il déclare « qu'il n'y a pas plus de mal d'aller couper des branches, que d'aller à la foire, comme le font d'autres »[6]. Arrivé devant l'arbre, il utilise sa serpe pour couper des branches sur le tronc, mais du sang se met à couler des différentes entailles, du tronc, comme des branches qu'il a coupées. L'homme se trouve éclaboussé et ses vêtements et chaussures maculées de sang. Effrayé, il vérifie qu'il n'est nullement blessé, et ne souffre d'aucune blessure ou coupures. Il rentre alors effrayé à son domicile, demande à ses enfants de se mettre en prière, et amène son épouse « voir le prodige ». Il explique l'aventure à sa femme, qui fait un test avec la serpe, coupe plusieurs branches, sans faire sortir la moindre goutte de sang. Le mari reprend la serpe et à la première branche coupée, le sang coule à nouveau. Il fait alors appeler son « meilleur ami » Louis Caillat et lui montre le phénomène[6],[5]. Un autre proche voisin, Jean Francillon-Croze est également témoin du phénomène[1]. Le , Pierre Port-Combert fait une première déposition (sur les instances de sa femme et de ses voisins) au juge civil de la châtellenie de Vinay. En conséquence de quoi, il est assigné en justice devant le juge Gaspard Brenier, sur réquisition du procureur de la ville pour avoir contrevenu aux textes de loi interdisant le travail le jour de la fête religieuse. Il tente néanmoins de se soustraire au juge en allant se cacher chez des amis protestants dans le village de L'Albenc, sans succès. Il doit faire une nouvelle déposition le 9 mai. Le procureur réclame une amende de 40 livres. Mais le juge Brenier, qui s'est adjoint pour l'occasion un juge protestant[N 7] (comme l'accusé) réduit le montant de l'amende à 3 livres[1],[5]. Le , l'évêque de Grenoble demande à ouvrir une enquête ecclésiastique. Celle-ci est ouverte en janvier de l'année suivante par les curés des paroisses voisines. Des procès-verbaux de l'enquête sont établis[N 8]. Cette enquête fait l'objet d'une publication nationale dans la Gazette de France, dès le mois d'août[7], sous le titre « Le sang sorti d'un arbre coupé le jour de l'Annonciation de la Vierge »[1]. En 1659, Pierre de Blossat publie à Lyon une petite brochure « Relation des miracles de Nostres-Dame de l'Ozier »[8] de 48 pages, relatant le miracle[6],[N 9]. L'apparition mariale En mars 1657, Pierre Port-Combet est en train de labourer son champ à 400 m du lieu du « miracle de l'osier ». Il est toujours protestant et n'a pas encore renié sa foi. Alors qu'il dirige ses bœufs pour le labour, il voit « une belle dame, vêtue de blanc et de bleu, ayant sur sa tête un crêpe noir abattu ». L'homme est très surpris de voir dans ce lieu une femme « d'une beauté si éclatante et d'un port si majestueux » qu'il ne sait que penser[4],[9]. La « dame » ouvre alors la discussion avec le paysan, lui demandant s'il venait beaucoup de monde prier en ce lieu (du miracle de l'osier). Le voyant répond que oui. La dame reprend lui demandant s'il « s'y fait beaucoup de miracles ». Pierre élude la question et remet en marche ses bêtes. La femme lui demande d'arrêter ses bœufs et l'interroge pour savoir si « l'huguenot qui a coupé l'osier habite bien la région, et s'il ne s'est pas encore converti ». Le voyant esquive la question en répondant « qu'il ne sait pas ». Sur ce la femme lui lance « ha! misérable, tu crois que je ne sais pas que tu es l'huguenot ? » et elle lui intime à nouveau l'ordre de stopper son travail, mais lui refuse et passe outre. Alors elle lui lance que s'il ne les arrête pas, c'est elle même qui arrêtera les bêtes. Pierre déclare alors qu'il les arrêtera lui-même[4],[9],[10]. La Vierge lui annonce alors que sa vie touche à sa fin et que s'il ne se convertit pas (au catholicisme), il finira en enfer, mais que s'il se convertit, elle-même interviendra en sa faveur devant Dieu. Enfin, elle lui donne pour mission d'aller porter un message aux pèlerins et responsables du sanctuaire, disant que « les prières n'étaient pas assez ferventes, et que s'ils priaient avec plus de ferveur, alors ils recevraient beaucoup de grâces et de faveurs de Dieu »[4],[10]. L'homme tourne alors le dos à l'apparition, et reprend son labeur. La dame s'éloigne en direction de l'Épinousa, mais lui, « pris de remords » abandonne son attelage et court à sa suite jusqu'à un bois où celle-ci s'arrête pour lui laisser le temps de le rejoindre. Il s'approche à douze pas, et déclame « ses remords et son repentir ». L'apparition, qui lui tourne le dos, disparaît ensuite, sans s'être retournée vers le voyant. La scène a été vue par de jeunes bergères qui ont vu le laboureur parler et courir, mais sans voir d'autre personne[10],[11]. Suite et conséquencesRépercussions locales Le hameau dénommé « Les Plantés » va, à la suite de ces événements, changer de nom pour prendre le nom de « Notre-Dame de l’Osier », en référence au premier « miracle » déclaré par Pierre Port-Combet en 1649. Le premier usage de ce nouveau nom (« Nostre Dame de l'Ozier » avec l'orthographe de l'époque), date de 1657, soit moins de 10 ans après le miracle[2]. La forte affluence de pèlerins va entraîner le développement d'une activité économique d'accueil importante puisque l'on comptera jusqu'à onze « pensions » accueillant et hébergeant les pèlerins. Au XXIe siècle, la dernière maison encore en fonction ferme[N 10] en 2011[12]. Un hospice[N 11] et un couvent sont construits dans le hameau qui, voyant sa population augmenter fortement (au milieu du XVIIe siècle il ne compte qu'une vingtaine de maisons) deviendra une commune en 1869 et comptera jusqu'à 600 habitants vers la fin du XIXe siècle[13]. Influence religieuseConversion du voyant et des enfantsAprès le miracle de l'osier, le voyant, Pierre Port-Combert, protestant, ne se convertit pas immédiatement au catholicisme. Il va rester fidèle à sa foi protestante durant des années. D'après les dires de son épouse, c'est « aussi bien par crainte de ses coreligionnaires[N 12] que par des intérêts [économiques] qu'il avait avec d'autres protestants du lieu appelé l'Albe ». Si le fils aîné de la famille décide de quitter le protestantisme en janvier 1657, son père est toujours fidèle au protestantisme lors de « l'apparition mariale » en mars de cette même année[5]. Après l'apparition, Pierre déclare à son épouse qu'il veut se convertir immédiatement, mais il ne résiste pas « aux pressions qu'il aurait subies »[N 13], et reste protestant. Le 14 août, veille de l'Assomption de Marie, il est pris d'une forte fièvre, et sentant sa fin prochaine, il fait appeler des religieux du couvent proche de son domicile. Devant un prêtre et des témoins, il se convertit au catholicisme[N 14]. Il décède 7 jours plus tard, le 21 août[9],[10]. À sa mort, son corps est enterré auprès de « l'osier miraculeux »[14],[11]. Sa tombe est redécouverte en 1966, à l'occasion de fouilles dans la sacristie de l'église, à 1,8 m sous le dallage[15]. Les cinq filles du voyant se convertiront à leur tour au catholicisme, ainsi que d'autres voisins protestants. Après la révocation de l'édit de Nantes, toute la région reviendra au catholicisme[16]. Position de l’ÉgliseL'Église catholique a fait effectuer plusieurs enquêtes canoniques concernant le « miracle de l'Osier » : la première en 1650[1], la seconde en février 1657[2]. Si la première enquête demandée par l'évêque est menée par les curés des villages voisin (Tullins et Poliénas)[1], la seconde, toujours réalisée sous l'autorité de l'évêque de Grenoble, est menée par le chanoine Bernard du chapitre de la cathédrale[2]. Avant même la seconde enquête, l'évêque de Grenoble autorise l'érection d'une croix sur le lieu du « miracle », et la construction d'une chapelle. La croix est mise en place le [5]. La seconde enquête conclut à la reconnaissance du « miracle » et à la mise en place d'un sanctuaire placé sous le vocable de « Notre-Dame de Bon Encontre ». En juillet 1657, un recteur est affecté à demeure à ce nouveau sanctuaire. Ce sanctuaire connait une affluence rapide et importante. Les papes Alexandre VII, Clément IX, Clément X et Innocent XI accordent au sanctuaire de nombreuses indulgences[2]. On compte pas moins de huit lettres pontificales autorisant le culte sur ce lieu[11]. L'osier « miraculeux » sèche et meurt quelques années plus tard, des reliques de l'arbre sont récupérées et installées dans la chapelle (dès décembre 1656)[11].  En 1664, l'évêque de Grenoble établit une communauté de prêtres Augustins pour desservir le sanctuaire. Ceux-ci resteront en service jusqu'à la Révolution française[2]. Concernant l'apparition mariale de 1657, l’Église n'a pas fait établir d'enquête contrairement au « miracle de l'Osier », car au XVIIe siècle, et pendant longtemps[N 15], l’Église catholique « tenait pour secondaire le récit de l'apparition par rapport au développement du culte local »[4],[N 16], or celui-ci était déjà établi lors de cette « apparition », et le pouvoir civil, pour sa part, n'avait pas autorité pour juger d'une apparition mariale ou non[4]. Le , l’église Notre-Dame-de-l'Osier est érigée en basilique mineure par le pape Pie XI, reconnaissant Notre-Dame-de-l’Osier comme « le sanctuaire de la conversion des cœurs par la présence bienfaitrice et salvatrice de la Vierge Marie »[15]. Le lieu de pèlerinage Après le « miracle de l'Osier » en 1649, un pèlerinage local se met en place, très timidement dans un premier temps. L'absence de la conversion (immédiate) du voyant aurait été un frein à la mise en place de cette dévotion. Il faut attendre 1656 pour qu'une « dévote du sanctuaire », Mme Jeanne de la Croix de Chevrières, achète le terrain sur lequel pousse l'arbre miraculeux[N 17]. Une croix est érigée sur ce lieu le , le jour de la fête de l'Exaltation de la Sainte-Croix. Un oratoire en bois est construit à côté de l'Osier miraculeux par le marquis de Lestang en décembre de la même année[2],[5]. En juillet 1657, un recteur est affecté à demeure dans ce nouveau sanctuaire pour gérer l'afflux des pèlerins[17], et en 1664 l'évêque de Grenoble établit une communauté de prêtres Augustins pour desservir le sanctuaire. Ceux-ci construisent un couvent pour accueillir leurs membres[12],[18]. Les Oblats de Marie-Immaculée qui remplacent les Augustins en 1834 installent un noviciat dans le couvent et forment plus de 1 300 novices (jusqu'à la fermeture du noviciat) qui partent dans le monde entier[13],[N 18]. Le , le bailli Claude de Moreton de Chabrian, ancien général des galères de Malte, vient en pèlerinage avec de 300 vétérans remettre son étendard à la Vierge, et le dépose dans l'église[17]. Le , à l'occasion de l'anniversaire des 200 ans du « miracle de l’osier sanglant », 30 000 pèlerins viennent se recueillir au sanctuaire[15]. Aujourd'hui, le sanctuaire fait l'objet de pèlerinages particuliers les 15 août, 8 septembre et 8 décembre (qui sont des dates de fêtes mariales)[17],[14] et attire chaque année entre 30 et 40 000 pèlerins (et touristes)[16].

Notes et référencesNotes

Références

Voir aussiArticles connexes

Liens externes

Bibliographie

Information related to Apparition mariale de Notre-Dame de l'Osier |