|

Aucassin et Nicolette

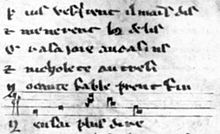

Aucassin et Nicolette est une œuvre littéraire de la fin du XIIe siècle ou de la première moitié du XIIIe siècle, composée en picard alternativement en prose et en vers. Cette fable chantée et récitée, souvent qualifiée de petit chef-d'œuvre[2],[3], est unique à plus d'un titre. La seule copie connue, conservée dans un manuscrit de la fin du XIIIe siècle, n'a cessé depuis le XIXe siècle de piquer la curiosité des érudits. Classée en tant que chantefable, cette histoire se trouve être la seule à représenter ce genre particulier. Si son auteur anonyme a suscité lui aussi des interrogations quant à son origine et sa condition, c'est que la composition de ce récit ressort notablement, par son style et son contenu, de la majorité des œuvres de cette période. Les sources de cette histoire ont fait l'objet d'une attention particulière et si d'autres poèmes antérieurs présentent des éléments de ressemblance voire de similitude bien qu'aucun n'ait été retenu comme source d'inspiration, cela est dû à la véritable nature de cette fable qui a fini par être reconnue comme relevant de la parodie et du pastiche d'œuvres contemporaines du XIIe siècle. L'auteur se propose de divertir son public en faisant un pastiche des chansons de geste telles que celles de Chrétien de Troyes ou encore d'histoires bucoliques telles que les pastourelles. Toutefois il a mis au cœur de sa chantefable l'amour de deux jeunes personnes, Aucassin et Nicolette, pour en tirer tout spécialement une parodie des récits idylliques, qui racontent une aventure sentimentale. Cette œuvre a été imitée dès la fin du XIIIe siècle et a inspiré des compositions dramatiques du XVIIIe siècle au XXe siècle. Repères historiquesL'année d'écriture d'Aucassin et Nicolette est inconnue, cependant la composition de ce récit est généralement située soit dans le dernier quart du XIIe siècle, soit dans la première moitié du XIIIe siècle[4]. Histoire de la périodeLe XIIe siècle est, en Occident, un siècle de renouveau, provoqué notamment par les traductions latines d'œuvres scientifiques et philosophiques grecques et arabes, et un contexte de réforme religieuse. La population s’accroît : l'Europe compte 48 millions d’habitants à la fin de cette période. Les conditions climatiques favorables entrainent la formation de nouvelles agglomérations et des défrichements pour étendre les aires cultivables. Les moulins à eau se multiplient, alors que les moulins à vent font leur apparition. Cette renaissance prend fin durant le premier quart du XIIIe siècle. Pendant le dernier quart du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle se situent la fin du règne de Louis VII, le règne de Philippe II Auguste de 1180 à 1223, celui de Louis VIII jusqu'en 1226 suivi de celui de Louis IX. Ce sont aussi les règnes de Richard Cœur de Lion de 1189 à 1199 et de Frédéric Barberousse de 1155 à 1190. Les constructions de plusieurs cathédrales sont entreprises : Cantorbéry en 1175, Chartres en 1194, Bourges en 1195, Rouen en 1202, Reims en 1211, Le Mans en 1217. Philippe-Auguste étend le royaume de France en s'emparant de la Normandie en 1204 puis du Maine, de l'Anjou et de la Touraine, d'une grande partie du Poitou et plus tard de l'Auvergne. La victoire de Bouvines en 1214 met fin à la coalition formée par l'Angleterre, la Flandre et le Saint-Empire. La croisade menée contre les cathares de 1208 à 1244 aboutit à la réunion du Languedoc et du comté de Toulouse au domaine royal à la fin du XIIIe siècle. La reconquête de la péninsule ibérique se poursuit jusqu'au milieu du XIIIe siècle. En 1176 les Turcs dominent l'Asie Mineure, Saladin s'empare de Jérusalem en 1187. De 1189 à 1192 a lieu la troisième croisade, l'Ordre des Chevaliers teutoniques est fondé en 1190 et Saint-Jean-d'Acre prise en 1191. La quatrième croisade se déroule de 1202 à 1204 et aboutit à la prise de Constantinople et à la fondation de l'Empire latin de Constantinople. En 1212 de jeunes pèlerins appelés à tort « enfants » partent de France et d'Allemagne pour se rendre dans les lieux saints, ce pèlerinage est nommé croisade des enfants. Sur le plan religieux, le quatrième concile du Latran se déroule en 1215. À cette occasion, la création de l'ordre des franciscains est approuvée, la communion annuelle est rendue obligatoire et les juifs se voient imposer le port d'un vêtement et d'un signe pour les distinguer des chrétiens[5]. Histoire littéraireDès le début du XIIe siècle s'épanouit la littérature courtoise dont les poèmes lyriques nommés lais sont chantés par les jongleurs. La plupart des lais sont anonymes, cependant le nom de Marie de France est associé à un ensemble de lais composés entre 1160 et 1178[6]. La chanson de geste est particulièrement présente au XIIe siècle. Elle emploie la technique littéraire de l'épopée. Si La Chanson de Roland et La Chanson de Guillaume datent de la fin du XIe siècle ou du début du XIIe siècle, les premières œuvres de Chrétien de Troyes sont écrites vers 1160 et ses œuvres principales telles Lancelot ou le Chevalier de la charrette ou Yvain ou le Chevalier au lion sont composées vers 1180[6]. Le grand mythe de la littérature courtoise est Tristan et Iseut. Béroul est l'auteur d'une version de 4 000 vers de huit pieds composés vers 1180. Plus tard, aux alentours de 1230, une version en prose rassemble en un seul roman les multiples épisodes de la légende[6]. Écrit entre 1174 et 1250, le Roman de Renart est une collation de poèmes indépendants en octosyllabes appelés branches, composés par des clercs cultivés. Ces contes, en multipliant les anecdotes, forment une vaste parodie des chansons de geste et de l'amour courtois ainsi que de la société féodale, de la justice et de la religion[6]. Le Roman de Renart est source de comique aux dépens des puissants. Dans cette tradition s'épanouissent aussi les fabliaux destinés à être lus en public et dont le registre plus vulgaire manie des personnages de bourgeois, de paysans, de membres du bas clergé mais aussi de mauvais garçons et de marginaux sortis tout droit des tavernes. Le plus souvent, l'histoire tourne autour du thème de l'adultère : la morale chevaleresque et courtoise semble ainsi définitivement subvertie[6]. Une littérature historique rédigée en français prend naissance au XIIIe siècle, en particulier au travers de l'histoire des croisades. Geoffroy de Villehardouin rédige La Conquête de Constantinople entre 1207 et 1213. Jean de Joinville, à la fin du XIIIe siècle se consacre pendant plus de trente ans à la rédaction du Livre des saintes paroles et bons faits de notre saint roi Louis où Louis IX y devient un mythe, une incarnation de toutes les valeurs éthiques et religieuses de la chevalerie aux dépens, cependant, de la vérité historique[6]. Le manuscrit Le manuscrit français 2168 de la BnF, contenant le texte d'Aucassin et Nicolette, date de la fin du XIIIe siècle[7],[8]. Il s’agit d’un In-quarto à deux colonnes de 37 lignes[9], rassemblant diverses pièces : des romans, des lais narratifs, des fabliaux entre autres de Jean Bodel et de Marie de France[10],[7]. Le professeur d’histoire de la littérature médiévale Mario Roques pense que d'après les formes grammaticales et les habitudes orthographiques, cette collection a dû être copiée dans la région picarde[7]. Le linguiste Hermann Suchier, quant à lui, situe son origine en Artois[11]. Ce manuscrit n'est pas d'une seule main, on compte au moins cinq auteurs[12]. Cependant les folios 70 à 80 où se trouve l'unique exemplaire d'Aucassin et Nicolette ont été rédigés par la même personne. Le copiste paraît avoir écrit avec une certaine hâte, et quoique son travail ne soit pas exempt de fautes, que son écriture soit lourde et que la netteté des caractères ne soit pas parfaite, elle n'est pas l'œuvre d'un homme inintelligent et sans soin[7]. Assez souvent, quand il se trompe, il corrige son erreur et semble s'être appliqué, par exemple, à distinguer les u et les n et à détacher le jambage de l'i des m, n ou u voisins pour éviter, dans la lecture, des groupements erronés[7]. C'est peut-être en raison de la faible popularité de cette chantefable à son époque qu'il n'existe qu'un seul et unique manuscrit, alors que des romans et des chansons de geste nous sont parvenus en plusieurs exemplaires, parfois en plusieurs langues[13],[3]. Au milieu du XVIIIe siècle, La Curne de Sainte-Palaye commande une copie partielle de ce manuscrit[7],[14]. Il en tire une traduction en 1752, Histoire ou romance d'Aucassin et de Nicolette[15] qui sera reprise en 1756 sous le titre de Romance d'Aucassin et de Nicolette dans un recueil intitulé Les amours du bon vieux tems[16]. La Curne de Sainte-Palaye n'ayant pas fait imprimer de transcription du manuscrit, l'édition princeps de celui-ci est celle de Dominique Martin Méon en 1808[17],[18], qui sera suivie par celle de Louis Moland et Charles d'Héricault en 1856 dans les Nouvelles françoises en prose du XIIIe siècle[17],[19]. Jusqu'en 1878, les éditions de ce manuscrit sont peu fiables car les éditeurs ne le transcrivent pas toujours exactement[17],[7]. Francis William Bourdillon pense à établir une reproduction en héliotypie, suivie d'une translittération permettant à chacun de lire le manuscrit. Le procédé étant à l'époque coûteux, il lance une souscription en 1858[Note 1] pour une édition limitée qui verra le jour en 1896. S'il évoque dans la préface de l'ouvrage le peu d'intérêt paléographique du manuscrit, il justifie sa démarche par l'importance d'avoir une référence où il ne subsistera plus de doute sur le contenu en regard avec le caractère unique dans la littérature des XIIe et XIIIe siècles de cette œuvre[20],[Note 2]. Gaston Paris collationne sur le manuscrit l'édition de celui-ci publiée en 1856[19], corrige des fautes, rétablit l'orthographe de certains mots, sans aucune prétention scientifique, pour établir une édition en 1878 du manuscrit traduit et illustré par Alexandre Bida destinée à un large public[21]. Cette même année 1878 voit paraître la première édition du manuscrit d'Hermann Suchier ainsi que sa traduction en allemand[17]. Suchier pour sa part fait une copie minutieuse à partir de l'original de manière à établir un ouvrage plus scientifique, un livre de lecture pour les étudiants en langue d'oïl[21]. Par la suite, les éditeurs et les commentateurs modifient de plus en plus les graphies et les formes pour les unifier ou pour les rendre plus conformes à l'idée qu'ils se font du dialecte original de l'auteur et des caractères de ce dialecte aux XIIe et XIIIe siècles[7]. L'auteur Quoique l'auteur reste inconnu, l'originalité de la composition de ce récit n'a cessé d'attiser la curiosité des érudits, philologues et romanistes quant à son créateur. L'étude même du texte, dans sa forme littéraire aussi bien que linguistique a souvent entretenu les hypothèses et les certitudes des uns et des autres[22],[Note 3]. Pour le médiéviste Gaston Paris, l'auteur vivait sous le règne de Louis VII plutôt que sous celui de Philippe-Auguste. Il justifie ses propos par l'allure générale fort archaïque des parties en vers et par l'étude des assonances qui présentent des traits anciens. Cependant, il réfute l'argumentation concernant l'évocation dans le texte du droit de lagan, aboli en 1191, qui n'est pas significatif puisque celui-ci s'exerça encore, en réalité, beaucoup plus tard[23]. Pour lui, l'auteur serait originaire d'Arras, ville connue pour son activité théâtrale dans la première moitié du XIIIe siècle[24],[25]. Hermann Suchier évoque un jongleur possédant une certaine culture littéraire et ayant vraisemblablement lu des poètes latins. Son surnom de viel antif lui aurait été attribué comme récitateur de la Chanson de Roland, où le cheval du héros s'appelle de ce nom[26],[27]. Pour Mario Roques, l'auteur d'Aucassin et Nicolette est un écrivain de métier qui connaît la littérature de son temps. Pour appuyer ses assertions, il évoque une singulière maîtrise de l'art dramatique, un sens du théâtre, de ses ressources et de ses exigences, qui révèle l'auteur de métier, mieux encore l'homme habitué à donner lui-même à ses œuvres la vie de la scène[22]. Par contre, selon lui, l'étude de la langue ne fournit pas d'indices chronologiques précis et il rejette la datation de Gaston Paris basée sur l'archaïsme des assonances en faisant remarquer que l'assonance se rencontre encore au XIIIe siècle, notamment dans Huon de Bordeaux[28]. Enfin, la présence de mots typiques comme waumoné ou pun pourrait indiquer un auteur originaire du Hainaut, ou d'une région située à l'est de la Picardie[29]. Edmond Faral, quant à lui, décrit l'auteur comme étant un lettré averti et très au fait des règles du genre auquel il s'appliquait[30]. Plus récemment, Jean Dufournet, spécialiste de littérature médiévale, confirme les opinions de ses prédécesseurs : l'auteur est d'une culture très riche[31] et est imprégné de toute la littérature de son époque, particulièrement des œuvres de Chrétien de Troyes[32]. L'œuvreRécit La fable est simple. Deux jouvenceaux s'aiment : Aucassin, fils du comte de Beaucaire, et Nicolette, une étrangère, esclave sarrasine achetée tout enfant par un vassal du comte, mais baptisée et soigneusement élevée. Les parents d'Aucassin ne peuvent accepter l'idée d'un mariage qui serait une mésalliance. Nicolette est réduite à s'enfuir pour échapper à leur haine et Aucassin la rejoint. Après des aventures romanesques, les deux fugitifs sont de nouveau séparés, puis finissent par se retrouver, grâce au courage et à l'habileté de Nicolette. Cependant, les parents d'Aucassin sont morts et leur fils a recueilli leur héritage. De son côté, Nicolette a appris qu'elle était fille d'un roi. Il n'y a plus, pour empêcher l'union des deux amants, ni volonté paternelle, ni différence sociale : ils se marient et sont heureux[33]. Si Aucassin et Nicolette est le seul représentant du genre chantefable, la question de savoir si d'autres fables de ce type ont existé reste entière[3],[34],[35]. Le mot chantefable n'est pas attesté ailleurs et semble être une création de l'auteur[36],[37]. L'exécution de cette œuvre consiste donc en une alternance de chansons et de récits parlés comprenant des dialogues. Il s'agirait d'un mime[38],[39], c'est-à-dire une composition dramatique dont l'« objet est l'imitation de la réalité par le geste et par la voix, sans recours aux procédés d'une mise en scène complète et régulière »[40],[38]. Pour Omer Jodogne, il s'agit d'un mime récité par deux jongleurs, comme en témoigne la formule qui annonce toutes les parties en prose, Or dient et content et fablent, qui ne saurait être interprétée comme un substitut de l'impersonnel on[39] comme le suggère pour sa part Mario Roques qui est plus nuancé, envisageant l'interprétation de cette œuvre par un chanteur et deux ou trois acteurs ou tout simplement par un seul acteur[33] comme l'avait aussi suggéré, quelque temps auparavant, Gaston Paris[35]. L'amour est au centre de ce récit, c'est l'idée qui revient sans cesse, rythme l'œuvre et la justifie[41]. À la différence des épopées et romans de cette époque, où un jeune et brillant chevalier gagne par des exploits merveilleux la main d'une belle jeune fille, le héros et l'héroïne s'éprenant l'un de l'autre au hasard d'une rencontre en pleine aventure[42], Aucassin et Nicolette est un roman idyllique[43], c'est-à-dire un récit qui raconte une aventure sentimentale, un amour ingénu qui naît et se développe dans deux jeunes cœurs, l'histoire des fiançailles d'enfants qui se sourient et se tendent les mains dès l'âge le plus tendre[42],[26]. Les romans idylliques du Moyen Âge français n'appartiennent pas au genre bucolique des pastourelles, mais se caractérisent par leur art de mêler aux grâces de l'adolescence, sans les corrompre, les séductions de la passion amoureuse[44]. Cette chantefable, élaborée sur le thème de l'amour, est donc un hymne à la femme, du moins selon Jean Dufournet qui se base sur l'image nuancée du couple formé par Aucassin et Nicolette[45]. Aucassin est une sorte d'antihéros, qui pleure, se lamente et se laisse porter par les évènements[46],[45]. Nicolette, quant à elle, est mise en avant, l'auteur prenant soin avec toute la maîtrise de son art, de nous la faire découvrir par petites touches[26] et surtout de lui donner le rôle principal, puisqu'en fin de compte c'est elle qui prend l'initiative de cette aventure[47], sans pleurer, ni se laisser abattre par l'infortune[45]. Plan général

Sources du récit Au Moyen Âge la notion de propriété littéraire n'existe pas et jusqu'au XIVe siècle l'œuvre littéraire n'est pas vue comme résultant d'une création unique et individuelle[6]. En ce qui concerne les sources d'Aucassin et Nicolette, plusieurs hypothèses ont été émises durant le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, en se fondant sur un découpage artificiel du récit en deux parties. La première relate les divergences entre Aucassin et son père le comte Garin, la première séparation des amoureux, l'épisode de la tour où Nicolette s'entretient avec Aucassin par une brèche du mur et, plus tard, leurs retrouvailles dans la forêt. La seconde partie, le reste du récit, comprend notamment l'épisode au royaume de Torelore, la seconde séparation des amoureux pendant laquelle Nicolette découvre qu'elle est fille de roi et la scène de son retour où elle est déguisée en jongleur[48]. Le rapprochement avec deux poèmes contemporains, Floire et Blancheflor et Piramus et Tisbé, a servi de base à la recherche des sources d'Aucassin et Nicolette. Toutefois ces deux textes ne trouvant de parallèles qu'avec la première partie du récit, d'hypothétiques sources arabes ou byzantines communes à ces trois récits ont été envisagées. La chanson de geste Beuve de Hanstone est aussi évoquée pour sa similitude avec le dénouement de la chantefable. Jean Dufournet, en accord avec Omer Jodogne, cite aussi La Chanson de Roland, Le Chevalier de la charrette et La Prise d'Orange[49]. Il n'est pas exclu non plus que l'auteur ait puisé à ces différentes sources pour composer une œuvre personnelle et neuve qui n'appartient qu'à lui seul[50] et que les contes oraux lui aient fourni quelques traits, en particulier pour les aventures au pays de Torelore[51]. En tout cas il a emprunté au folklore et aux traditions orales de nombreux éléments tant burlesques que poétiques[52]. Floire et Blancheflor La similitude avec un poème antérieur du XIIe siècle, Floire et Blancheflor n'a pas manqué d'attirer l'attention des érudits[53],[54]. Hugo Brunner, a établi, dans sa thèse sur Aucassin et Nicolette[55], une série de rapprochements entre les deux romans pour conclure que Floire et Blancheflor est la source de la chantefable[54]. Il expose une série de similitudes entre les textes : les conditions sociales des principaux personnages sont similaires ; les deux enfants doivent affronter leurs pères et la disparition de leurs amies ; dans les deux cas, le héros entreprend sa quête, retrouve celle qu'il a perdue et l'épouse après plusieurs aventures, ses parents étant morts en son absence[54]. Myrrha Lot-Borodine quant à elle, est beaucoup plus sceptique et modère les avis d'Hugo Brunner par une série de divergences. En particulier, elle insiste sur le fait que toute la seconde partie d'Aucassin et Nicolette concernant les aventures du héros est complètement différente de celle de Floire et Blancheflor et surtout que la fin n'est pas la même dans les deux récits : dans l'un, les amants, condamnés à mort après leur « reconnaissance », sont graciés par le sultan et s'en retournent ensemble au royaume de Floire, alors que dans l'autre récit Aucassin rentre seul à Beaucaire, et c'est Nicolette, devenue princesse de Carthage, qui vient le chercher, déguisée en jongleur[54]. Jean Dufournet se range à l'avis de Myrrha Lot-Borodine : pour lui, effectivement les ressemblances ne sont pas si probantes[56]. Sources orientalesLes similitudes avec Floire et Blancheflor, roman dont l'origine est orientale, plus précisément arabo-persane[57], ont orienté les recherches sur les sources d'Aucassin et Nicolette dans cette direction[58]. L'action du récit se passe en Provence, porte ouverte sur l'Orient et sur l'Espagne, terre des Sarrasins[Note 4]. L'histoire romanesque de Nicolette dans la seconde partie de la chantefable est dans le goût des romans byzantins de même que la passion souveraine d'Aucassin est typique des contes arabes[58]. Toutefois ces éléments ne constituent pas une preuve suffisante que l'auteur ait emprunté directement ou indirectement son récit à des sources orientales[58]. À défaut de traits orientaux certains, il a été noté que quelques circonstances de l'histoire d'Aucassin et Nicolette se retrouvaient groupées dans un conte des Mille et une nuits, Uns el Ujudet et El Ward fil Akman dans lequel El Ward, fille du vizir, et Uns, favori du roi, s'aiment[58]. Mais ressemblance ne veut pas dire parenté et encore moins filiation. D'ailleurs le conte des Mille et une nuits en question pourrait être chronologiquement postérieur à Aucassin et Nicolette[58]. Mario Roques pense que la ressemblance avec un quelconque conte arabo-persan tient plutôt à la banalité d'un thème devenu courant au Moyen Âge et bien antérieur aux romanciers byzantins ou arabes puisque c'est le thème initial de Pyrame et Thisbé[58]. Piramus et Tisbé Les rapports entre Aucassin et Nicolette et un autre poème du dernier tiers du XIIe siècle[59], Piramus et Tisbé[60], dont la source latine se trouve dans les Métamorphoses d'Ovide[59], ont été examinés principalement par Edmond Faral. L'histoire de Piramus et Tisbé se déroule à Babylone[59] et présente des analogies avec la chantefable[61]. Pour Edmond Faral, l'auteur d'Aucassin et Nicolette a lu Piramus et Tisbé et s'en est inspiré : outre la donnée fondamentale des deux enfants séparés par la volonté de leurs parents et qui persistent néanmoins dans leur dessein de se réunir, on y trouve, dans l'invention des détails, de singulières ressemblances[61]. Il établit une liste de vers qui sont presque identiques[61] et avance aussi qu'il existe entre les deux récits une ressemblance dans la distribution de l'œuvre en parties narratives et parties lyriques, ainsi que dans l'usage, très rare ailleurs, de la laisse assonancée ou rimée de sept ou huit syllabes[61]. Il en conclut que ces rapports ne peuvent pas être accidentels, tout en excluant que ces deux œuvres aient subi une influence commune, car dit-il, « l'auteur de Piramus imite Ovide. Si celui d'Aucassin avait également recouru à Ovide, on ne s'expliquerait pas que les deux poètes français se fussent rencontrés sur des idées qui n'étaient pas fournies par leur modèle ». Considérant la nature d'Aucassin et Nicolette, il pense peu vraisemblable que l'auteur de la chantefable ait lu Ovide. Il a dû connaître et imiter plus ou moins consciemment Piramus : imitation lointaine, à la vérité, mais appréciable[61], simple hypothèse qui lui fait conclure que, malgré les analogies entre les deux récits, Aucassin et Nicolette n'a pas pour source principale Piramus et Tisbé[62],[63]. À ce propos, Myrrha Lot-Borodine fait remarquer que le lien entre ces œuvres se situe aussi dans l'approche idyllique de Piramus et Tisbé : dès la seconde moitié du XIIe siècle (1160-1165), un poète français introduisait dans son adaptation d'Ovide le motif idyllique, absent de son modèle[63]. Comme le signale Maud Moussy : « Les figures de Pyrame et Thisbé sont proches des personnages d'Aucassin et Nicolette [même si], comme le signale J. Dufournet, les ressemblances entre les deux textes sont à nuancer puisque la dimension parodique d'Aucassin et Nicolette n'est pas présente dans le Piramus[64]. » Beuve de HanstoneLe dénouement d'Aucassin et Nicolette se rapproche du roman très populaire Beuve de Hanstone[Note 5], dont la plus ancienne version est sa contemporaine[65],[66]. Dans l'une comme dans l'autre, l'héroïne teint son visage, s'habille en jongleur[51] et va à la recherche de l'ami dont elle est séparée. L'ayant retrouvé, elle chante, sans être reconnue de lui, l'histoire de leurs amours[65]. D'autre part, dans Beuve de Hanstone tout comme dans Aucassin et Nicolette, les morceaux de prose et les laisses assonancées de sept syllabes sont alternées et les héros vivent des aventures comparables[66], à cette différence que parfois dans la chantefable les rôles sont inversés[66]. Parodie et pastiche En 1950, le médiéviste Albert Pauphilet reproche à ses prédécesseurs d'avoir compliqué par des contresens la critique de l'œuvre[67]. Il évoque l'aspect parodique de la chantefable[67], une perspective qui avait déjà été abordée par Mario Roques un peu plus tôt[68]. En 1959, le médiéviste Alexandre Micha[69] et le philologue Omer Jodogne[70] démontrent qu'Aucassin et Nicolette est effectivement une parodie et un pastiche d'œuvres du XIIe siècle[71],[72], et que c'était bien là l'intention initiale de l'auteur. D'ailleurs, ce dernier commence son récit en préparant son public : il annonce dès les premiers vers son intention de divertir, contrairement à l'usage des auteurs de romans et d'épopées de cette période qui est d'instruire ou d'édifier par un exemple[73]. La parodie prend trois formes différentes et complémentaires : le jeu permanent de contre-pied, l'exagération et la bouffonnerie[74]. Le contre-pied s'exprime en tout premier lieu par l'opposition de caractère et de comportement des deux héros, qui portent des noms à l'image de ce procédé[72]. Aucassin est chrétien, né de parents français, il porte un nom arabe dérivé de Alcazin, roi maure de Cordoue qui régna de 1019 à 1021[27]. Nicolette est sarrasine quoique baptisée par son tuteur, et porte un nom chrétien[Note 6]. Le contre-pied se trouve aussi dans le comportement des personnages[71]: Aucassin pleure et se lamente tandis que Nicolette est courageuse et ingénieuse[72]. L'outrance se trouve dans l'exagération du pouvoir de l'amour. L'amour possède Aucassin au point qu'il renonce à tous ses devoirs[72]. C'est un rappel parodique du personnage de Lancelot dans Le Chevalier de la charrette[71], ainsi que des principes défendus par Chrétien de Troyes, en particulier dans Erec et Enide et dans Le chevalier au lion[72]. L'amour finit par rendre Aucassin ridicule jusqu'à l'aveuglement, qui lui fait ignorer l'amour de la femme qu'il aime[72]. Typiquement, cela se retrouve dans la tirade d'Aucassin sur le paradis et l'enfer, où les valeurs de la religion sont bousculées, et aussi dans le dialogue entre Aucassin et Nicolette pour savoir qui de l'homme ou de la femme aime le mieux[72] : « Femme ne puet tant amer l'oume con li hom fait le femme ; car li amors de le fenme est en son oeul et en son le cateron de sa mamele et en son l'orteil del pié ; mais li amors de l'oume est ens el cué plantee, dont ele ne puet iscir »[75],[Note 7]. À ce propos, Omer Jodogne bat en brèche les critiques précédentes au sujet de l'incrédulité religieuse de l'auteur, arguant que l'on n'a pas perçu l'ironie de ces deux passages[72]. Par opposition, Nicolette est sereine et réservée, son amour est sincère et, à n'en pas douter, respecté de l'auteur qui, par effet de contraste, fait ressortir ainsi sa propre opinion[72]. L'amour n'est pas vilipendé. Il est tourné en dérision uniquement parce qu'il est reçu par un insensé, un réfractaire au statut social. L'amour paraît donc, de cette manière, outré. Le procédé d'exagération est le corollaire du premier procédé de l'auteur : le choix d'un personnage, Aucassin, contre-pied de ses émules littéraires[72].  L'amour chez Aucassin n'est qu'une fièvre aiguë, il n'imagine rien pour retrouver son amie[72]. La partie chantée XXV, connue sous le nom de cantique à l'étoile ou encore chanson à l'étoile[Note 8] —où l'on a souvent cru voir un caractère romantique, alors que les étoiles n'avaient aucune signification particulière dans la littérature médiévale—, relève de la bouffonnerie[72]. Le héros vient de faire une chute de cheval, une chute stupide dont un auteur préserve tout héros sérieux[72], son épaule est démise. Il imagine que Nicolette se trouve avec l'étoile, et déclare :

Il feint de ne pas s'inquiéter, dans son état, de la chute. Ce détail suggère la bouffonnerie de cette partie[72]. Et de fait, ce n'est pas la seule dans les tirades d'Aucassin[72]. La bouffonnerie des discours d'Aucassin se prolonge parfois par la folie de ses réactions psychologiques[72]. Il veut, par exemple, se suicider si par malheur Nicolette venait à être violée[72]. Folie qui est en quelque sorte encadrée par les personnages de Garin, son père, et Bougar de Valence, qui lui cachent la vérité comme on le fait avec un malade[72]. Ces trois procédés finiraient par avilir le héros, si l'auteur par la maîtrise de son art et une délicatesse propre à cette chantefable n'y mettait des limites[72]. C'est là tout l'intérêt d'un passage qui a parfois été jugé inférieur[71], et même supprimé[Note 10], le séjour d'Aucassin et de Nicolette au pays de Torelore où Aucassin apparaît comme un sage au pays des fous[72]. Cet épisode, où le jeu de contre-pied y est plus que partout présent, est nécessaire pour montrer la valeur d'Aucassin[72]. Par effet de contraste, la personnalité du héros y est grandie, alors qu'elle était rabaissée à Beaucaire[72]. De même, l'amour aurait pu rendre totalement ridicule Aucassin s'il n'y avait celui de Nicolette, profond comme elle le prétend elle-même devant Aucassin[72]. L'épisode de Torelore et les vertus de Nicolette tempèrent donc la parodie[72]. Quant au pastiche, il est présent lui aussi tout au long de la chantefable. C'est un pastiche des chansons de geste par la reprise de clichés propres à ces récits[76], et en particulier de Lancelot, le héros du Chevalier de la charrette[49],[71], mais aussi de La Prise d'Orange dans la guerre que se livrent Garin et Bougar[49], et bien entendu de La Chanson de Roland[49], œuvre très populaire au XIIe siècle. C'est aussi un pastiche plus léger des pastourelles dans les épisodes XVIII et XXI où Nicolette se joue des bergers[49]. Mais surtout, il s'agit là d'un pastiche des récits idylliques. Si Omer Jodogne se range à l'avis de Myrrha Lot-Borodine pour affirmer qu'il s'agit bien là d'un roman idyllique[77], il souligne cependant que c'est un pastiche de ce genre, l'auteur n'ayant pas respecté les exigences traditionnelles et bien connues du public de cette période[77]. Il ne se préoccupe pas de la genèse de l'amour, et les obstacles sont vaincus de manière si désinvolte qu'il faut bien admettre qu'il s'agit là, en fait, d'une raillerie des modes littéraires[77]. L'auteur se refuse à la technique des récits idylliques et à leurs procédés qui sont bien connus aux XIIe et XIIIe siècles[77]. Il joue sur un ensemble de lieux communs propres à ces romans[71], s'appuyant sur la connaissance du canevas de ce genre d'histoires par son public[78] et l'explicite entendu de leur conclusion : tout est bien qui finit bien[77]. Versification et musique  Les laisses d'Aucassin et Nicolette sont composées de vers de 7 syllabes ou de 8 syllabes si ce sont des vers féminins, unis par l'assonance, plus un vers de 4 syllabes ou de 5 syllabes si ce vers est féminin[79],[80]. Ce dernier se termine alors le plus souvent en -ie, sauf aux laisses I (douce), III (douce), V (fire), IX (bataille), XV (gardes), XXVII (rivage)[79],[80]. En ancien français, les vers de 7 syllabes ne se rencontrent pas ailleurs groupés en laisses ou en couplet sauf dans la poésie lyrique[79],[80]. L'assonance, dans cette chantefable, est souvent obtenue par la répétition, fréquente dans la poésie populaire, d'une même terminaison grammaticale ou d'un même suffixe, et la majorité des laisses étant masculines, les assonances sont parfois de véritables rimes[79]. Le vers orphelin isolé à la fin de la laisse n'est pas particulier à Aucassin et Nicolette, plusieurs chansons du cycle de Guillaume d'Orange le présentent et notamment La Chanson de Guillaume[79]. Le manuscrit contient également la musique des parties destinées à être chantées. Celle-ci consiste en trois phrases mélodiques, dont les deux premières servent pour les vers de 7 syllabes, la troisième pour le petit vers qui termine la laisse[81],[82]. La mélodie est écrite avec les notes carrées de la notation chorale romaine, comme la plupart des chansons des troubadours et des trouvères[81]. Ces notes, écrites sur quatre ou cinq lignes, permettent de fixer exactement chaque son, chaque intervalle, mais ne donnent aucune indication quant au rythme[81]. Dans les laisses dont les vers sont féminins, la fin de la phrase est légèrement modifiée[81]. Les deux premières phrases forment ensemble une période : la mélodie reste « ouverte » après le premier vers, elle est « close » à la fin du second[81]. Cette structure mélodique se retrouve dans le plus grand nombre des chansons de troubadours et de trouvères, elle est également à la base du chant liturgique des psaumes[81]. L'alternance de ces deux phrases mélodiques était probablement maintenue pendant toute la durée du morceau chanté, dans les laisses à nombre de vers impair on répétait la seconde phrase pour le dernier vers de sept syllabes[81]. Imitation médiévaleClarisse et Florent[83], en laisses de décasyllabes, est une imitation composée au XIIIe siècle par un continuateur de Huon de Bordeaux[84]. C'est, dans son fond, une sorte de décalque d'Aucassin et Nicolette[85]. Clarisse, fille de Huon de Bordeaux, après des aventures follement romanesques, est recueillie en mer par Pierre, vicomte du roi Garin d'Aragon. Elle se fait passer pour la fille d'un vavasseur d'Acre. Amenée en Aragon, elle est remarquée par Florent, fils du roi Garin. Les deux jeunes gens s'aiment. À partir de ce moment, leur histoire est celle d'Aucassin et Nicolette[85]. Rédigée en prose, cette histoire a été imprimée jusqu'au XVIIIe siècle comme partie du livre populaire Huon de Bordeaux[84]. AdaptationsAdaptations narrativesIsmir et Étoilette, imitation en prose par Mlle de Lubert, fut l'objet de plusieurs éditions entre 1716 et 1793[84]. Il existe aussi un récit en prose par Jean Moréas, publié dans la Revue indépendante, et traduit ensuite en provençal par Marius André dans l'Aiòli en 1893[84]. Frédéric Mistral fit un résumé d'Aucassin et Nicolette en vers provençaux dans Le Poème du Rhône publié en 1897[84]. Adaptations dramatiques par la Cie Coppelius en 2011. Michel-Jean Sedaine tira de cette fable un opéra-comique en quatre actes[84], dont Grétry écrivit la musique, avec imitations d'airs médiévaux, et qui fut représenté sans succès à la Comédie-Italienne le [86]. Il connut cependant plusieurs représentations neuf ans plus tard. Durant la même période, Marcassin et Tourlourette[87], une parodie en trois actes, fut représentée et imprimée en 1780[84]. En 1813, Johann Nepomuk von Poißl écrivit un opéra allemand inspiré d’Aucassin et Nicolette et joué deux fois au Théâtre de la Cour à Munich[84]. Léon Riffard composa Aucassin et Nicolette, chantefable en trois actes et trois tableaux en 1891[88],[84]. Paul Le Flem, quant à lui, en tira un petit opéra de 40 minutes, créé en 1910, pour 5 solistes, chœur, cordes, harpe, piano et orgue[89]. Cette œuvre, destinée au théâtre d'ombres[90], est composée d'un prologue et de trois parties où le « meneur de jeu » commente les différentes scènes, non pas à la manière d'un récitant, mais en participant effectivement à l'action. L'orchestre est teinté d'archaïsmes sans jamais sombrer dans la monotonie[91]. Serge Ligier a mis en scène une adaptation parlée et chantée en vieux français[92], ce spectacle a été créé à Limoges en 1962, et repris à Paris en 1963-1966 au Théâtre de Plaisance et au théâtre de l'Alliance Française. Jean-Luc Jeener en a tiré une comédie-opérette, La Belle Sarrasine, jouée par la compagnie de l'Élan en 1979-1980 au Théâtre 13[93]. Une parodie dénommée les Nouveaux racontars d'Agassin et Virelette de Gérard Massias, unissant l'ancien français avec l'argot moderne, fut interprétée par des acteurs-musiciens jouant des cromornes, des flûtes à bec et des bombardes dans une perspective de musique moderne[94]. L'histoire a aussi été portée au cinéma par la cinéaste Lotte Reiniger dans un court métrage d'animation utilisant la technique des ombres chinoises, intitulé Aucassin et Nicolette (1976)[95]. Notes et référencesNotes

Références

Voir aussiBibliographie

Articles connexesLiens externes

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||