|

Cantate du café

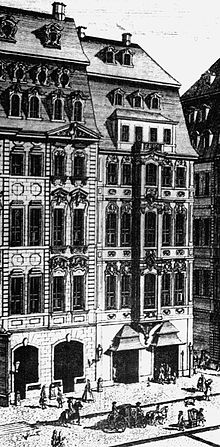

Schweigt stille, plaudert nicht (Faites silence ! Ne bavardez pas !) (BWV 211), aussi connue sous l’appellation « cantate du café », est une cantate profane de Johann Sebastian Bach composée à Leipzig vers 1734. ContexteL’œuvre est basée sur un poème de Christian Friedrich Henrici (Picander) publié en 1732. Le texte devait être populaire à l'époque puisqu'il fut repris par au moins deux autres compositeurs mais seule la version de Bach ajoute une partie finale dont la paternité n'est pas assurée entre lui et Picander. Rangée parmi les cantates profanes de Bach, elle se présente comme un amusant commentaire satirique sur l'addiction au café qui était un problème social important à Leipzig et dans toute l'Europe du XVIIIe siècle. Le livret contient des phrases telles que « Si je ne peux pas boire ma tasse de café trois fois par jour, alors dans mon tourment, je vais me recroqueviller comme un morceau de chevreau rôti », un sentiment très certainement apprécié des propriétaires de la « Maison du café Zimmerman » de Leipzig où le Collegium Musicum de Bach, fondé par Georg Philipp Telemann en 1702, joua l’œuvre. HistoireContrairement aux autres cantates profanes de Bach, celle-ci n'est pas dédiée à une autorité mais représente une scène comique de la vie bourgeoise à Leipzig : M. Schlendrian (basse) essaie au moyen de terribles menaces d'amener sa fille Lieschen (soprano) à perdre cette mauvaise habitude de boire quotidiennement du café. C'est seulement lorsqu'il laisse entrevoir la possibilité d'accepter qu'elle se marie qu'elle semble céder, mais elle fait savoir secrètement qu'elle n'acceptera qu'un mari qui la laissera boire autant de café qu'elle voudra. Structure et instrumentationLa cantate est écrite pour flûte traversière, deux violons, alto, basse continue et trois solistes : le narrateur (ténor), Schlendrian, le père (basse) et Lieschen sa fille (soprano). La forme de cette cantate profane ne se distingue en presque rien de la cantate religieuse : la musique utilise quelquefois des formes de danse et ne possède pas de choral, remplacé ici par un chœur où, comme de coutume à l'opéra, chanteurs et musiciens participent tous au morceau final ; ici, prenant forme d'une bourrée[1]. Il y a dix mouvements :

Cantate comiqueComme le souligne Léo-Pol Morin dans L'Encyclopédie de L'Agora, c'est une œuvre de musique légère : « Bach a aussi écrit de la musique profane, et même de la musique légère, ce dont témoigne la très amusante Cantate du Café »[2]. Cette pièce est inhabituelle pour Bach car elle est différente de toutes ses autres cantates n'étant ni une cantate religieuse ni une cantate d'hommage à un prince. Elle révèle un inattendu sens de l'humour du compositeur. Son fils, Carl Philipp Emanuel, a porté la mention « Cantate comique » sur la partition. La plus connue des dix scènes est probablement la deuxième aria avec accompagnement de la flûte : « Ei! wie schmeckt der Coffee susse » (Ah! Comme le café est doux!). Bach n'a pas écrit d'opéras et la cantate fut écrite pour une représentation de concert, mais elle est fréquemment donnée de nos jours avec une mise en scène costumée. Cependant, à l'instar d'autres auteurs, qui dirigent plutôt notre attention sur le drame qui s'enracine dans la « satire amusante[3] » (du livret) ou « sa verve parfois cocasse, son entrain, sa diversité d'invention, la fraîcheur de ses airs de soprano […][4] », Manfred Bukofzer écrit[5] : « Loin de les traiter comme des œuvres légères ou mineures, Bach amasse ici un trésor de musique dramatique et humoristique […]. » Bukofzer attire surtout notre attention – outre l'humour – sur ses liens de facture avec l'opéra : « On a souvent regretté que Bach n'ait pas eu l'opportunité d'écrire un opéra ; c'est dans ses cantates profanes qu'il s'approche le plus de ce genre, et beaucoup d'entre elles portent d'ailleurs l'appellation de dramma per musica », ce qui n'est pas le cas de la Cantate du café dont la page de titre porte clairement et exceptionnellement[6] la mention Cantata. Bukofzer conclut s'il était besoin, en citant les cantates BWV 202, 212, 211, 201, 205 et 203 : « Les quatre dernières sont des chefs-d'œuvre. » De même Jean-Luc Macia[7] : « La Cantate du Café souligne qu'il [Bach] était aussi un bon vivant, sarcastique, plein d'humour et attaché aux petites choses de la vie quotidienne. » Et plus loin : « Le Trio conclusif avec tout l'orchestre nous renvoie à l'opéra bouffe de poche à l'italienne. » Il s'agit donc, manifestement, pour tous les musicologues cités, d'un rapprochement avec l'opéra, dans sa veine comique. Ce que n'oublie pas son fils, dans la nécrologie écrite avec Agricola : « Auch einige komische Singstücke », soit : quelques œuvres musicales comiques[8]. C'est d'ailleurs sous cette appellation qu'elle a été publiée, conjointement à la Cantate « des paysans » à Berlin en 1837, avec le titre général de « 2 Comische Cantaten »[9]. Pour ce qui est des deux numéros qui ne font pas partie du texte de Picander, on ne peut savoir si c'est Bach lui-même, « soucieux d'ajouter à sa cantate une « chute » plus amusante[10] », qui a rédigé le texte. Le texte de Picander a été repris par plusieurs auteurs, et fait l'objet d'une longue note d'Alberto Basso[11], où il souligne que « l'argument est à la mode » et cite les nombreuses œuvres dédiées au café. Notes et références

Voir aussiBibliographie

Articles connexesLiens externes

|

||||||||||||||||||