|

Château de Vallery

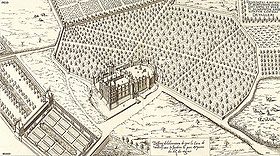

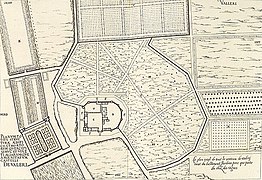

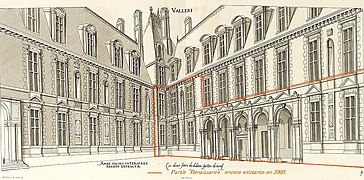

Le château de Vallery, ou château des Condé[1], de style Renaissance, est situé en Bourgogne-Franche-Comté dans le département français de l'Yonne dans la commune de Vallery. Le jardin et le verger du château font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le alors que le château et ses dépendances sont classés depuis le [1]. HistoireTrès probablement, le site est au cours du XIIe siècle, le centre principal des vicomtes de Sens (Salo, son fils Garin, la sœur de ce dernier Ermensent, et Galeran, le second époux d'Ermensent). Au décès d'Ermensent de Sens, les domaines vicomtaux qui couvrent une quarantaine de communes actuelles sont partagés entre ses petits-fils issus de sa première union avec le Champenois Laurent de Vendeuvre, et sa fille Helissent de Sens, dame de Chaumont, dont procède la branche des Barres possessionnée de la seigneurie de Chaumont (-sur-Yonne)[2] (cf. l'article Guillaume des Barres). Les frères Jean Ier et Hugues de Vallery, sires de Vallery, Saint-Valérien et Marolles-sur-Seine, fils de Bouchard de Vendeuvre († vers 1208/1213, fils de Laurent de Vendeuvre et de la vicomtesse de Sens Ermensent) et de Mahaud de Roucy (cf. l'article Alain de Roucy), jouent un rôle important sous Louis VIII. Jean est au chevet du Roi lors de son décès à Montpensier. Erard de Vallery, fils de Jean Ier et frère de Jean II, est un professionnel de la guerre qu'on trouvera sur les champs de bataille de tout l'Occident : Hollande, Acre, Sicile-Naples, Tunisie, etc. Charles d'Anjou lui doit en partie la couronne de Sicile. Les Croisés de Tunis lui doivent leur rembarquement après la mort de saint Louis. Jean Ier de Vallery avait épousé Agnès de Pougy, fille de Milon de Pougy, sire de Pougy, Marolles et St-Valérien (ces deux dernières terres passèrent aux Vallery, puis Marolles aux Thianges). Quant à son frère Hugues de Vallery, il épousa Ode de Pougy, la sœur d'Agnès. Vers 1277, la famille nivernaise de Thianges succède par héritage aux Vallery, pour deux siècles[3]. Au XVe siècle, Vallery appartient aux Poisieu(x), famille dauphinoise, dont Aymar de Poisieu dit Capdorat, châtelain de Crest, acquéreur en 1450 de Pusignan, dévoué à Charles VII et Louis XI ; puis son petit-fils Michel de Poisieu, baron de Marolles, sire de Ste-Mesme, La Brosse-Montceaux et Villethierry, capitaine de Montereau, bailli de Sens : père de Jacques de Poisieu qui vend Vallery en 1548 à Jacques d'Albon de St-André.  Jacques d'Albon, seigneur de Saint-André, comblé de faveurs par Henri II, maréchal de France, acheta la seigneurie de Vallery le pour 95 000 livres. Sur l'emplacement du château fort des XIIe et XIIIe siècles édifié par les seigneurs de Vallery et dont subsiste une enceinte, un nouveau palais[4] fut bâti par le maréchal de St-André. Il fit élever deux corps de bâtiments perpendiculaires reliés par un pavillon à partir de 1550. Le corps sud a été élevé contre le châtelet d'entrée du XIVe siècle. Son élévation fut confiée à Pierre Lescot et les travaux à Léonard Fontaine, maître des œuvres du roi, et Guillaume Marchant, maître maçon tailleur[5]. Il n'existe pas de document permettant de préciser la date de début de la construction. Cependant, les créanciers du précédent propriétaire n'ont pas permis au maréchal de Saint-André de commencer des travaux en 1549. Un marché du sur la pose de 200 toises de nattes dans les « chambres, salles, cabinets » du « lieu de Vallery » concerne l'ancien château. Le roi Henri II et sa cour ont séjourné à Vallery du 18 au 21 mars 1550 dans l'ancien château. De somptueuses fêtes y furent données à cette occasion comme à celles d'autres passages du roi et de hauts personnages du moment[6]. Un marché passé le par Guillaume Marchant avec son fils et son neveu peut montrer qu'un marché de construction avait été passé mais que les travaux n'étaient pas commencé. Des marchés sont passés en 1554 et 1556[7]. Un marché du de fourniture de pierres montre que l'aile sud n'a été commencée qu'à partir de 1555, après le corps ouest et le pavillon d'angle[8]. Une lettre de 1555 cite la présence du Primatice en 1555, probablement comme expert[9]. Henri II y est revenu en 1556. Francois II y est venu en 1559[10]. Les travaux de charpenterie n'étaient pas complètement terminés en 1563[11].  Deux ans après la mort du maréchal de Saint-André, survenue en 1562, sa veuve Marguerite de Lustrac donna la propriété à Louis de Bourbon, prince de Condé[12]. Le château resta dans la maison de Condé près de deux siècles. Cette terre de Vallery reçut les sépultures de plusieurs princes et princesses de Condé. Pour les accueillir, un magnifique mausolée en marbre, réalisé en 1646 par le sculpteur Gilles Guérin, fut érigé dans la chapelle Saint Louis de l'église paroissiale en l'honneur d'Henri II de Bourbon-Condé, père du Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé. Après avoir démoli l'aile sud, Elisabeth-Alexandrine de Bourbon-Condé, Mlle de Sens (1705-1765), fille de Louis III, céda la propriété le 12 novembre 1747, à Jacques-René Cordier de Launay, seigneur de La Verrière. Sa petite-fille Renée-Pélagie Cordier de Launay de Montreuil, épouse du marquis de Sade, y habita un temps avec son célèbre mari. La famille de Launay vendit le château le 30 mars 1822 au général Louis-Marie Lévesque de la Ferrière, comte d'Empire, pair de France, enterré en 1834 à Vallery dont il avait été le maire. En 1682, l'aile sud avait été démolie et des transformations apportées progressivement aux bâtiments durant le XVIIIe siècle. Mais dès le début du XIXe siècle, des modifications, plus que hasardeuses, accélérèrent la longue dégradation du château. Charles-Michel Cordier (celui-là même qui vendit en 1822 ; fils de Claude ― † 1793, fils de Jacques-René ― et frère de Renée-Pélagie Cordier de Launay) démolit la partie nord de l'aile ouest, dérasa la galerie, détruisit le dernier étage carré et les combles du pavillon d'angle. Il rétablit des toits plus bas et compléta les façades par des pastiches. De nombreuses réfections des intérieurs, dont le cloisonnement de la galerie, intervinrent encore dans la seconde moitié de ce siècle. Le XXe siècle laissa le château se détériorer dans l'ombre de son passé illustre. Depuis 1989, il sert à l'organisation de fêtes de mariages par une société privée. Architecture La construction était de fort belle facture, à tel point que Jacques Androuet du Cerceau la compare à celle du Louvre de l'époque dans son ouvrage Les plus excellents bastiments de France, tout en précisant que les matériaux utilisés diffèrent complètement, ainsi que sa conception, mais que la beauté de l'œuvre les réunit. Suivant la description faite par cet architecte, l'ensemble était principalement composé de deux corps d'hôtel avec un pavillon faisant l'angle (à l'image de celui du Louvre sous Henri II), le tout érigé à la mode antique de l'époque. Les murs étaient faits de pierres blanches et de briques, tant dehors qu'à l'intérieur, décorés de moulures et autres enrichissements. Du marbre polychrome rouge et noir ornait également les façades.

— Jacques Androuet du Cerceau[13]. L'ancienne muraille du XIIe siècle fut conservée et délimitait deux zones distinctesː la cour d'honneur et une basse-cour. Cette dernière était séparée de la cour principale par un mur et abritait des écuries situées à distance de la demeure et à un niveau différent en raison de la forte déclivité du terrain[14]. Parc et jardins Le jardin d'agrément est daté du XVIe siècle. L'enceinte médiévale fermait la propriété qui était entourée partiellement d'un parc clos planté de vignes issues de cépages variés. Le jardin régulier formé de seize carrés encadrant un bassin rectangulaire créé par Pierre Lescot pour le maréchal de Saint-André était un rare cas de jardin à la Renaissance. La galerie de vingt-neuf arceaux reliant deux pavillons a disparu mais l'aulnaie avec son bassin et son canal est conservée[15]. Le portique et le pavillon de jardin, la digue, le verger, le jardin potager, le bassin et canal d'irrigation ont été classés monuments historiques le [15].

Galerie

Notes et références

AnnexesBibliographie

Liens externes |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||