|

Charon (mythologie) Dans la mythologie grecque, Charon (prononcé /ka.ʁɔ̃/ ; en grec ancien : Χάρων) est le nocher (le passeur) des Enfers. Il est le fils d'Érèbe (l'Obscurité) et de Nyx (la Nuit). Sur les marais de l'Achéron[1], il faisait traverser le Styx avec sa barque, contre une obole, aux âmes des morts ayant reçu une sépulture, d'où la coutume de placer une obole sous la langue du mort avant son enterrement. Ceux qui ne pouvaient payer, faute d'avoir été enterrés convenablement, devaient errer sur les bords du fleuve Styx pendant cent ans. MytheGénéalogie Aucune source antique ne précise de généalogie pour Charon[2], à part une qui en fait le fils d'Akmon, le père d'Ouranos ; cela fait partie de l'entrée sur les Akmonides du Lexique de Hésychios d'Alexandrie, mais le texte est douteux et peut-être corrompu[3],[4]. Dans sa Genealogia Deorum Gentilium, l'auteur italien Boccace indique que Charon, qu'il identifie comme « le dieu du temps », est le fils d'Érèbe et de Nyx, la Nuit[5]. Cela semble provenir d'une confusion due à la similarité des noms de Charon et de Chronos (déjà faite par d'autres auteurs plus anciens comme Fulgence le Mythographe), au fait que les deux sont présentés comme très vieux et que le dieu de la vieillesse, Géras, est présenté comme enfant d'Érèbe et de Nyx dans le De natura deorum de Cicéron[6]. Étymologie du nomLe nom de Charon est souvent expliqué comme étant un nom propre issu du mot χάρων (charon), lui-même une forme poétique de χαρωπός (charopós), « au regard ardent », ce qui peut signifier des yeux cruels, brillants, ou fiévreux, ou encore des yeux d'une couleur bleu-gris. Le nom pourrait être un euphémisme pour désigner la mort[7]. Les yeux brillants pourraient être une référence au caractère colérique ou irascible de Charon tel qu'il est souvent décrit dans la littérature, mais l'étymologie exacte n'est pas certaine. Selon l'historien Diodore de Sicile, le personnage du nocher et son nom pourraient avoir été importés de l'Égypte antique[8]. Apparence et comportementCharon est souvent représenté sur les vases de la Grèce antique. En particulier, les vases funéraires attiques du Ve siècle et du IVe siècle av. J.-C. sont souvent décorés de scènes de morts embarquant sur son bateau. Dans les premiers vases, Charon est représenté comme un vieux marin à l'aspect revêche et sale, tenant une perche de la main droite et utilisant la gauche pour faire embarquer les décédés. Hermès le remplace parfois dans son rôle de psychopompe. Dans les vases plus tardifs, Charon apparaît plus conciliant et plus raffiné[9]. Pour traverser le fleuve et rejoindre le royaume de Hadès, les défunts doivent le payer, et pour cela, la coutume voulait qu'on place une pièce, généralement une obole, dans leur bouche au moment de leur enterrement. Il est très rare que Charon laisse passer un mortel encore vivant. Homère et Hésiode ne font aucune référence au personnage en tant que nocher infernal. La première mention du nom « Charon » dans la littérature grecque est une citation par Pausanias d'un poème perdu rattaché au Cycle épique la Minyade[10].  En 405 av. J.-C., Aristophane écrit Les Grenouilles, une comédie où Dionysos rencontre Charon, qui lui fait passer le Styx en ramant fort. Au Ier siècle av. J.-C., dans l'Énéide, Virgile décrit Charon maniant une rame couleur rouille, lors de la descente d'Énée dans le but de voir son père Anchise. Accompagné de la sibylle de Cumes, Énée convainc Charon en lui présentant un rameau d'or donné par Apollon (chant VI de l’Énéide). Virgile décrit aussi les âmes désespérées qui cherchent à franchir l'Achéron et sont à la merci de l'intraitable nocher :

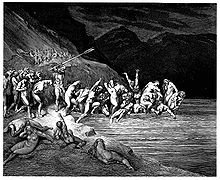

— Traduction Jacques Delille D'autres auteurs latins décrivent Charon, comme Sénèque dans sa tragédie Hercules Furens, où Charon est décrit dans les vers 762 à 777 comme un vieillard hirsute portant un manteau sale, un nocher méchant qui guide sa barque avec une longue perche. Hercule n'aurait pu passer s'il n'avait utilisé la force, à l'aller comme au retour, en frappant le passeur avec sa propre perche[11]. Charon est emprisonné un an pour l'avoir laissé passer sans en avoir obtenu le paiement habituel pour les vivants, un rameau d'or obtenu auprès de la sibylle de Cumes. Autre mortel à avoir « deux fois vainqueur traversé l'Achéron[12] », Orphée charme Charon par son chant et sa lyre, et endort le chien Cerbère, pour pouvoir ramener du monde des morts sa bien-aimée, Eurydice. Enfin, Psyché, bien que vivante, paye par deux fois Charon (l'aller et le retour) afin d'accéder au palais de Perséphone pour le compte d'Aphrodite, comme Apulée le raconte dans ses Métamorphoses. Au IIe siècle, Lucien de Samosate fait intervenir avec humour Charon dans ses Dialogues des morts, en particulier dans les parties 4 et 10, intitulées Hermès et Charon ainsi que dans Charon, ou les Observateurs.  Au XIVe siècle, Dante Alighieri met en scène Charon dans sa Divine Comédie en s'inspirant de sa description dans l'Énéide. Charon est le premier personnage mythologique rencontré par Dante dans l'Enfer (premier livre de la Divine Comédie). L'accès lui est interdit en tant que vivant ; il franchira cependant l'Achéron de façon surnaturelle lors d'un évanouissement. Dante décrit Charon comme ayant des yeux de feu. Il est représenté par Gustave Doré dans deux gravures illustrant la Divine Comédie.  Dans d'autres œuvres, Charon est représenté soit comme un vieillard méchant et hirsute, soit comme un démon ailé portant un marteau double. Dans la chapelle Sixtine, Michel-Ange, influencé par Dante, le dépeint avec une rame levée au-dessus de l'épaule, prêt à frapper ceux qui n'embarqueraient pas assez vite (« batte col remo qualunque s'adagia », L'Enfer 3, vers 111)[11]. À l'époque moderne, il peut aussi être représenté comme un être squelettique portant une coule noire, de manière analogue à la Grande Faucheuse. Achéron et StyxLa plupart des auteurs, dont Pausanias (Description de la Grèce X, 28, 2) et plus tard Dante Alighieri dans la Divine Comédie, associent Charon aux marais de l'Achéron. D'autres auteurs de la Grèce antique comme Pindare, Eschyle, Euripide, Platon et Callimaque le placent également sur les rives de l'Achéron. Les auteurs romains comme Properce, Ovide et Stace parlent de la rivière Styx, probablement à la suite de l'Énéide de Virgile où Charon est associé aux deux rivières[13]. PostéritéExpressionsHaros ou Charos (grec moderne : Χάρος) est l'équivalent de Charon en grec moderne. Il est utilisé dans des expressions comme « dans les dents de Haros » (grec moderne : από του Χάρου τα δόντια) signifiant qu'on est proche de la mort, sur le point d'être dévoré par Haros. Pendant la guerre de Corée, des soldats grecs défendaient un avant-poste nommé « Outpost Harry », qu'ils avaient renommé « Outpost Haros »[14]. Dans les sciences

Dans les arts et la culture populaire  IconographieBande dessinée

Peinture

LittératureRoman

Jeux vidéo

FilmographieCinéma

TélévisionSérie

Musique

Opéra

Notes et références

AnnexesBibliographie

Articles connexesLiens externes

|