|

Chemin de fer de l'Est de Lyon

Le Chemin de fer de l'Est de Lyon (CFEL) est un ancien réseau ferroviaire secondaire français à voie normale situé en partie dans le département du Rhône et en partie dans le département de l'Isère et qui reliait la Gare de Lyon-Est à Aoste-Saint-Genix via Crémieu, Saint-Hilaire-de-Brens (bifurcation pour l'antenne de Jallieu) et Soleymieu-Sablonnières (bifurcation pour l'antenne de Montalieu). Après une fin d'exploitation progressive jusqu'en , l'emprise de la ligne comprise entre la gare de Lyon-Part-Dieu et Meyzieu Z.I. a été transformée pour permettre d'y faire circuler la ligne T3 du tramway de Lyon, et la navette Rhônexpress pour l'aéroport Saint-Exupéry. À noter pour ce dernier, qu'à partir de la ZI de Meyzieu, la voie quitte l'ancienne emprise du CFEL pour s'orienter au Sud en direction de l'aéroport. Le reste de l'emprise ferroviaire est désaffecté, pour partie réutilisé en voies vertes. Un projet de remise en service existe entre Meyzieu et Crémieu. HistoireCréationLa création de cette ligne fut envisagée dès 1865, avec le projet infructueux conçu par MM. Lucien et Félix Mangini pour créer une ligne de Lyon à Crémieu et Trept, puis celui de M. Bachelier conçu en 1869 pour créer une ligne plus étendue devant relier Lyon à Chambéry par un itinéraire direct. La compagnie du PLM s'y opposa, et M. Bachelier proposa un nouveau projet pour lequel il obtint une concession le , au titre des chemins de fer d'intérêt local, pour relier Lyon à Saint-Génix-d'Aoste (renommé depuis Saint-Genix-sur-Guiers), au confluent du Rhône et du Guiers, en site propre mais suivant approximativement le tracé de l'ancienne Route d'Italie (ancienne route nationale 517). Il céda ses droits à la Société belge de chemins de fer, qui, après réalisation des travaux, créa la Société anonyme du Chemin de fer de l'est de Lyon (CFEL)[1]. C'est cette dernière qui ouvrit la ligne à voie normale, ainsi que ses deux embranchements aux dates suivantes :

La construction de la ligne bénéficia de subventions départementales, 500 000 F pour la section de Lyon à Saint-Genix, et 150 000 F de Sablonnières à Montalieu. Les lignes de Saint-Genix et de Montalieu étaient soumises aux dispositions de la loi de 1865 sur les voies ferrées d'intérêt local (VFIL), la ligne d'Amblagnieu étant, elle, soumise à la loi du , plus favorable pour la création des VFIL[1]. La compagnie engagea en 1913 des pourparlers avec le département de la Savoie pour prolonger la ligne de Saint-Génix-d'Aoste jusqu'à Chambéry, via Yenne, Le Bourget-du-Lac, La Motte-Servolex et nécessitant le percement d'un tunnel de 1 800 m sous la Dent du Chat, revenant ainsi au projet initial de liaison directe Lyon - Chambéry. Ce projet fut bloqué par la Première Guerre mondiale, puis abandonné après celle-ci en raison du changement des conditions économiques et du développement de la motorisation individuelle[2]. Le trafic escompté était principalement le fret généré par l'activité agricole de la plaine de l'est lyonnais, les matériaux extraits des carrières de pierre ainsi que la production des cimenteries implantées à Saint-Hilaire-de-Brens, Trept, Bouvesse et les industries métallurgiques ou chimiques implantées dans le secteur de Décines, Meyzieu, Pont-de-Chéruy

Gares desserviesTableau de géolocalisation des gares

La fin du Chemin de fer de l'Est de Lyon Comme de nombreuses autres lignes secondaires, concurrencées durant l'entre-deux-guerres par la croissance de l'automobile et des compagnies d'autocars, le CFEL arrête progressivement le transport des voyageurs entre 1935 et 1939, mais continue d'assurer celui des marchandises. La Seconde Guerre mondiale entraînant d'importantes pénuries de carburants, le service voyageur reprend en 1939, et contribue au ravitaillement des Lyonnais. La branche de Jallieu est totalement fermée en 1942, après avoir été fermée à partir de Vénérieu (desserte des carrières). À Vénérieu, elle était doublée sur quelques kilomètres par une voie métrique. Le service voyageur cesse définitivement en 1947, dès le retour des autocars. En 1957 cesse l'exploitation de la branche d'Amblagnieu et en 1960 le service est limité à Bouvesse. La ligne principale se réduit alors à 72 km . En 1964 est ouverte une importante zone d'activité à Meyzieu, en amont de la Gare de Meyzieu. Le CFEL y exploite une gare marchandise avec un plan de voies important et de nombreux embranchements particuliers, bien visibles sur les plans et photos aériennes de l'époque. La concession expirant en 1977, une nouvelle société, la Société nouvelle de l'Est lyonnais prend le relais, pour peu de temps. Le fret étant devenu insignifiant au-delà de Meyzieu-ZI, le département de l'Isère décide unilatéralement la suppression de la ligne entre Pusignan et Bouvesse, ce qui prend effet le [3]. Le département du Rhône confie alors l'exploitation à la SNCF, de la section de ligne, Lyon -Meyzieu Z.I.[4], soit 15 km, jusqu'en 1999, époque où la SNCF n'exploite plus que le tronçon Lyon Part-Dieu - Décines[5],[6], sous le régime de la voie mère d'embranchement après réalisation des travaux de mise à ses normes de ce tronçon[3]. Le Tracé de la ligne a été repris en grande partie pour la piste cyclable "voie verte" :

Projet de tramwayUn projet de tramway reliant Lyon au Nord-Isère est annoncé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes[7]. Il doit voir le jour à l'horizon 2030. La future ligne a pour objectif de relier Crémieu à la station du tramway T3, à Meyzieu, avec une fréquence de passage de toutes les 15 minutes aux heures de pointe. Les voyageurs pourront ensuite rejoindre Lyon avec le T3 déjà existant. Ce tramway empruntera l’ancienne ligne de chemin de fer de l’Est lyonnais (CFEL). De nouvelles stations seront créées dans le Nord-Isère : Pusignan, Janneyrias, Charvieu-Chavagneux, Tignieu-Jameyzieu et donc en terminus Crémieu/Villemoirieu. Des aménagements tels que des parkings vélos et voitures, des accès piétons et une desserte en cars sont également prévus pour améliorer les différentes connexions locales. L’estimation de trafic effectuée par la Région s’élève à près de 15 000 voyageurs/jour à l’horizon 2040. Le prolongement de la ligne du tramway T3 permettrait de bénéficier d’un trajet direct d’environ 50 minutes jusqu’à Lyon Part-Dieu, contre plus d’1h15 actuellement incluant une correspondance. Le projet entre dans une phase d’études de faisabilité (évaluée à deux millions d’euros)[8], des inventaires faune-flore et des études techniques doivent commencer en septembre 2024. Un épisode de concertation est prévu pour 2025. L’objectif est d’obtenir une déclaration d’utilité publique et une autorisation environnementale d’ici à la fin 2027, avec une mise en service de ce tramway à l’horizon 2030. Le projet final devrait avoisiner les 200 millions d’euros.

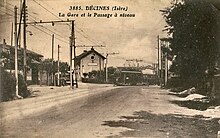

InfrastructureLa ligne La tête de ligne était située à la Gare de Lyon-Est située avenue Félix-Faure à proximité du Fort Montluc et de l'ancienne gare marchandise de La Part-Dieu, à laquelle elle était reliée. Le dépôt et les ateliers étaient situés à la gare de Villeurbanne[9]. La ligne était à voie unique, avec des évitements et des voies de débord dans les diverses gares de la ligne. Le principal ouvrage d'art était le tunnel de Crémieu, long de 102 m, dans les gorges de la Fusa, franchies par un tracé assez tourmenté et des rampes de 16 mm par mètre[2]. La ligne traversait donc Villeurbanne, la Plaine de l'Ain jusqu'à Crémieu (32 km), avec un tracé plat et facile. Au-delà, le profil est plus ondulé, avec des rampes généralement limitées à 10 ‰ (16 ‰ ponctuellement), mais atteignant 20 ‰ sur l'embranchement d'Amblagnieu, les rampes étant orientées dans le sens du trafic[1]. Les rails, de type Vignole, étaient constitués par des coupons en acier de 8 m (30 kg/m) et de 16 m (36 kg/m), ainsi que des rails soudés longs de 60 m (27 kg/m environ), avec des courbes assez prononcées atteignant 400 m de rayon aux abords de certaines gares[1], limitant de ce fait la vitesse à 60 km/h environ[2]. Les gares Pour le style architectural de ses gares, la Société belge des chemins de fer possédait un plan type, emprunté au Grand Central belge[réf. nécessaire], constitué d'un petit bâtiment à un étage à trois ouvertures sous toiture à deux versants, généralement encadré par deux ailes, plus étroites et, sauf exception, plus courtes. Les premières gares, édifiées sur le chemin de fer du Nord-Est, étaient en briques et quelques-unes comme Lumbres et Samer étaient des copies conformes des gares belges ; le plan est ensuite simplifié et adapté aux styles locaux. Les gares du Chemin de fer de l'Est de Lyon, dont la façade est en pierre calcaire de teinte jaunâtre, reprennent la disposition de petites gares qui ont également été construites sur la ligne de Oiry - Mareuil à Romilly-sur-Seine par Société belge des chemins de fer (avec une façade employant des matériaux différents). Les haltes du Chemin de fer de l'Est de Lyon emploient les mêmes matériaux mais ont un plan différent : il s'agit d'un petit bâtiment de deux niveaux, sans ailes, comportant deux travées et une toiture à deux versants. Lyon-Est, en tant que gare terminus, possédait un bâtiment plus grand (13 travées), toutefois, il était sans étage et réalisé en pans de bois avec un remplissage de briques. Il pourrait s'agir d'un bâtiment provisoire prévu pour être remplacé par un bâtiment plus imposant qui n'a finalement jamais été construit[réf. nécessaire]. La gare se trouvait dans le périmètre inconstructible des fortifications de la ville de Lyon (actuel boulevard Vivier Merle). Les constructions y étaient tolérées à condition qu'en cas de conflit, le génie militaire puisse les démolir rapidement afin que l'ennemi ne puisse pas se mettre à couvert. Dans le même esprit, le raccordement ferroviaire à La Part Dieu se faisait par une chicane obligeant les trains à rebrousser. [le chemin de fer de l'Est de Lyon p.13, Ed du Cabri] Signalisation et régulationLe réseau était équipé d'une signalisation mécanique par leviers implantée à droite de la ligne dans le sens de la marche du train, ce qui est inhabituel pour un réseau français. De manière générale, la signalisation était très différente de celle de son grand voisin, la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM), et le signal d'arrêt était matérialisé par un rectangle rouge à coins coupés. Les derniers signaux mécaniques du type Est Lyonnais pouvaient encore être vus au printemps 1987 en gares de Pont-de-Chéruy, Crémieu ou Sablonnières. Certains signaux mécaniques furent remplacés par des signaux lumineux en gares de Meyzieu, Pusignan, Janneyrias et Bouvesse, ou pour protéger des passages à niveau[3]. Le CFEL installa dès 1922 un block automatique lumineux (BAL) entre Lyon et Décines, ce qui en fait un précurseur parmi les réseaux français. Cette installation expérimentale avait un canton pour chaque interstation, ce qui l'assimilerait à un de nos block automatique à permissivité restreinte (BAPR) de voie unique, avec des circuits de voie à courant alternatif. Les signaux étaient constitués par des plaques rectangulaires dont la moitié inférieure était barrée d'une croix de saint André blanche, afin d'en améliorer la visibilité[10]. Ce bloc donnant peu satisfaction, en raison d'incidents et de coûts d'entretien élevés du fait d'une technologie peu maîtrisée à l'époque, la compagnie utilisa un bloc simplifié, le bloc semi-automatique avec transmetteurs et serrures électriques Bouré, installé en 1927 entre Pont-de-Chéruy et Dizimieu, puis, en 1930, entre Décines et Pont-de-Chéruy, d'une part, et entre Dizimieu et Soleymieu-Sablonnières d'autre part. La section Lyon-Décines fut enfin rééquipée avec ce bloc, moyennant quelques adaptations[3]. Les postes étaient succincts, et la plupart des aiguilles étaient manœuvrés à pied d'œuvre au moyen de leviers type « Robert » ou à « dilatation libre » et répétiteurs mécaniques sur voie principales. Ces aiguillages étaient contrôlés par des serrures Bourré. Dans les gares dotées de signalisation lumineuse, la commande se faisait au moyen de boutons-poussoirs disposés sur un tableau mural. Les gares de Villeurbanne et de Décines étaient en outre équipées d'un tableau de contrôle optique (TCO)[3]. La régulation des trains était faite par un « dispatching » téléphonique implanté en gare de Lyon-Est, puis, à compter de 1977, par radio-téléphone communiquant directement avec les trains et les quelques gares dont le personnel assurait encore la sécurité ferroviaire[3]. Connexions avec d'autres réseauxLa ligne de l'Est étant embranchée sur les voies de la SNCF à l'ancienne gare de la Part-Dieu, la compagnie cesse d'utiliser la gare de Lyon-Est et exploite la ligne depuis la Part-Dieu à partir de 1950.  Les points d'échange avec le PLM puis la SNCF étaient

La ligne comptait plus de 80 embranchements et sous embranchements industriels, desservant directement les entreprises voisines du tracé[2], avec notamment d'importantes installations à Meyzieu Z.I. Jusqu'à la fin des années 1930, la ligne était également en contact avec d'autres réseaux secondaires,

Exploitation de la ligneL'exploitation de base était constituée de quatre trains mixtes (voyageurs et marchandises) par jour, auxquels se rajoutaient des services supplémentaires les week-ends et des trains de marchandises. Des trains de loisirs furent organisés, en correspondance avec des services d'autocars pour Aix-les-Bains, le lac du Bourget, l'Abbaye d'Hautecombe, la Grande Chartreuse[2]., ainsi qu'un service de « trains légers », qui constituèrent une amorce de service de banlieue entre Lyon et Crémieu[9]. À ce trafic se rajoutait des trains de marchandises, au nombre de deux trains journaliers en 1956. Le trajet s'effectuait en 2 heures et demie pour les trains mixtes voyageurs et marchandises, puis en une heure et demie en autorails[2]. En gare, les trains utilisaient la voie principale longeant le bâtiment voyageur, sauf lors de croisements, où chaque train utilisait la voie située à sa gauche[3]. À l'origine de l'exploitation, la plupart des stations courantes n'étaient « pas munies de quai, ni de halle, suivant le mode belge »[1]. Le trafic marchandise de la ligne a atteint son apogée en 1969 avec un million de tonnes transportées. Vers 1956, il était de 500 000 tonnes par an, dont 80 % environ en transit[2]. En 1960, le CFEL employait 200 agents environ[2].

Matériel roulantMatériel d'origine Les locomotives d'origine avaient été fournies par le constructeur belge Les aciéries du Hainaut situé à Couillet, qui livra de 1879 à 1911 vingt-et une locomotives à vapeur

Avant la Première Guerre mondiale, la compagnie disposait de:

Matériel complémentaire On voit ici le château d'eau de la gare de Crémieu, qui subsistait en 2007 Après la Première Guerre mondiale, la compagnie se dota de nouveaux matériels, pour la plupart prélevés sur les « prestations d'armistice » dues par l'Allemagne, comprenant :

À cette époque, l'Est de Lyon disposait de 524 wagons de marchandises[9]. La diéselisationDurant l'Entre-deux-guerres, la compagnie acquit, à partir de 1927 :

Face à une baisse du trafic voyageurs, la compagnie acquit en 1934 trois autorails, afin d’accélérer la vitesse des convois et les rendre plus attractifs, tout en réduisant les coûts. Il s'agissait des matériels suivants :

puis, en 1936 :

Le réseau fut relativement épargné pendant la Seconde Guerre mondiale, mais la compagnie dut accompagner la croissance du trafic fret en achetant :

Le parc de draisines fut renouvelé, et des wagons récents mis en service[9]. Vestiges et matériels préservésLEA, Rhônexpress et Nord-Isère Le plan de déplacements urbains (PDU) du Grand Lyon, adopté en 1997, prévoyait la réutilisation des emprises du CFEL pour une desserte périurbaine de l'est de l'agglomération lyonnaise. Ce principe est devenu réalité avec la ligne de tramway T3, mise en service le [11]. Une petite partie de l'ancienne plate-forme est également réutilisée par Rhônexpress, une liaison par tramway express reliant la Part-Dieu et l'aéroport Saint-Exupéry mise en service en . La réutilisation de l'ancienne emprise du CFEL entre Meyzieu Z.I. et Pusignan, Pont-de-Chéruy ou Crémieu, dans l'Isère, est souhaitée par les collectivités concernées et l'association Parfer pour permettre le prolongement de la ligne 3 du tramway de Lyon[12],[13],[14]. L'ancienne ligne du CFEL passe sous la ligne TGV Rhône-Alpes. L'ouvrage TGV a une largeur permettant la mise à double voie du CFEL. Par contre, l'emprise réservée sous l'autoroute A432 ne permet le passage que d'une voie unique, qui pourrait donc permettre la réouverture de la ligne vers Crémieu.  Transport de granulatDepuis les années 2010-2012, la plateforme entre les gares d'Arandon et Bouvesse a été aménagée en un tapis roulant qui permet le transport de granulat entre la carrière de Creys et la cimenterie Vicat de Bouvesse-Quirieu.

VestigesUn pont ferroviaire persiste au départ de Crémieu, il est utilisé pour la voie verte : 45° 43′ 12″ nord, 5° 15′ 17″ est

Une portion de rail est visible devant l'entrée du camping de trept : 45° 41′ 21″ nord, 5° 21′ 05″ est

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexesBibliographie

Liens externes

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||