|

Culture colchidienneCulture colchidienne

Hache colchidienne

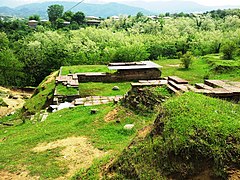

Subdivisions Proto-colchidien I et II Objets typiques Haches et dagues à figures animalières et à motifs géométriques ; La culture colchidienne, ou culture de Colchis et culture de Kolkhys[1] (en géorgien კოლხური კულტურა), est une culture protohistorique développée par les peuples de Colchide. Cette culture archéologique caucasienne s'étend de l'âge du bronze ancien jusqu'au début de l'âge du fer, sur une période datée entre 2 700 et 700 ans av. J.-C. La culture colchidienne s'est diffusée au sein des plaines de Colchide (territoire qui correspond à l'actuelle partie occidentale de la Géorgie). Elle est particulièrement attestée dans le bassin et la vallée de la Rioni ainsi que le long des côtes géorgiennes et abkhaziennes[6]. Cette culture est essentiellement documentée grâce à ses vestiges, ses tells, ses dépôts cultuels et ses mobiliers funéraires[5],[13],[11],[7]. La culture de Colchis est simultanément contemporaine et prédécesseure de la celle de Koban[14],[15]. En outre, ces deux cultures protohistoriques présentent, de par leurs productions métallurgiques — notamment les artefacts fabriqués en bronze — et leurs rites funéraires, d'importantes analogies[16],[17],[14],[15],[18]. La définition et la chronologie de base de la culture colchidienne a été établie par l'archéologue russe Boris Kouftine en 1950. La périodisation de cette culture protohistorique a été étendue et redéfinie par l'archéologue E. Mikeladze en 1974[3]. HistoriqueEnsemble culturel Colchido-KobanienDans la seconde moitié du XIXe siècle, de la fin des années 1860 jusqu'aux années 1890, des fouilles sont menées en Ossétie du Nord, dans la localité de Koban (ru)[19],[Note 1]. Ces investigations permettent de découvrir et de mettre en évidence la culture de Koban[19]. Ultérieurement, au début du XXe siècle, les artefacts en bronze mis au jour dans la partie occidentale du Caucase se révélant du même type que ceux recueillis dans la nécropole de Koban ainsi qu'au sein des territoires nord-ossétiens, permettent aux archéologues soviétiques V. I. Strazhev, A. A. Iessen et Boris Kouftine de considérer l'existence d'un « faciès culturel uniforme » aux deux régions[19]. Ils désignent cet ensemble culturel sous le nom de « Colchien-Koban »[19]. Découverte et excavation du tell d'Otchamtchiré La découverte de la culture colchidienne est associée à l'excavation de vestiges d'un tell situés sur le littoral de la ville d'Otchamtchiré, en 1935[3]. Cette opération est alors conduite par les archéologues N. L. Solov'ev et M. M. Ivashenko[3]. Le tell d'Otchamtchiré, qui atteint 7 m de haut, est un vaste complexe à plan ovale de 75 m pour 45 m de large[3]. Cet établissement, fondé à l'âge du bronze, comporte plusieurs niveaux et est aménagé d'une enceinte fossoyée[3]. Des habitats en torchis, associés au tell d'Otchamtchiré, ont été également mis au jour lors de la campagne des années 1930[3]. D'autres fouilles, entreprises ultérieurement sur les sites de Gumista I — une colline fortifiée, située dans le district de Soukhoumi, non-loin du delta de la rivière Goumista (ka)[21],[22],[23],[Note 2] —, Guandra[Note 3] et Machara (en) IV-III[Note 4], tous trois établis dans la partie nord-ouest de la plaine de Colchide, en Abkhazie, ainsi qu'au sein de structures mégalithiques abkhaziennes, ont permis de mettre en évidence des céramiques similaires à celles retrouvées sur le site d'Otchamtchiré[3]. L'ensemble de ces poteries, qui présentent la même typologie céramologique, a permis, dans un premier temps, d'établir une unité et de mettre en perspective une possible tradition archéologique désignée sous les termes de « culture d'Otchamtchiré »[3]. Première définition et périodisation et de la culture colchidienneEn 1950, l'archéologue géorgien Boris Kouftine, après l'excavation du tell de Dikha-Gudzubha (ou Anaklia I et II, à Anaklia, celle de Naokhvamu — site localisé dans le village de Reka, dans le bassin de la Rioni[26] —, dans les années 1930, établit une périodisation de base de la culture colchidienne[2],[4],[21],[27],[8] et celle de Pichori[3],[Note 5]. La même année, Kouftine détermine également une classification et une typologie des céramiques colchidiennes[8],[3]. Seconde périodisation de la culture colchidienneEn 1974, l'archéologue T. Mikeladze, en s'appuyant sur les stratigraphies des sites de Dikhagudzba I et II et de Pichori, affine la chronologie proposé par Kouftine et l'étend au bronze ancien. Mikeladze subdivise alors la culture colchidienne en deux époques : « proto-colchis » (ou proto-colchidien) et « colchis » (colchidien)[3],[8],[2]. En 1982, E. M. Gogadze reprend la proposition de Mikeladze et établit une nouvelle périodisation. Cette nouvelle chronologie, basée sur la classification chronologique et typologie des céramiques ayant été mises au jour, comporte une phase dite proto-colchidienne, phase qui se développe au bronze ancien et distincte de la phase dite colchidien ancien, correspondant à l'âge du bronze moyen et récent ainsi qu'au 1er âge du fer[8]. Gogadze propose également une relation très étroite entre la culture de Koban et celle de Colchis, notamment en ce qui concerne les productions métalliques (haches et poignards) mais aussi le mobilier et les modalités funéraires[15],[14]. L'extension chronologique de la culture colchidienne proposée par Gogadze est ultérieurement reprise par T. Mikeladze qui établit alors une nouvelle périodisation. Cette nouvelle chronologie, basée sur la classification chronologique et typologie des céramiques ayant été mises au jour, comporte une phase dite proto-colchidienne, phase qui se développe au bronze ancien et distincte de la phase dite colchidien ancien, correspondant à l'âge du bronze moyen et récent ainsi qu'au 1er âge du fer[8]. Fouilles et excavations du tell de PichoriLa campagne de fouilles conduites sur le site de Pichori entre 1980 et 1991 a permis d'entériner de manière définitive l'existence d'une culture archéologique colchidienne[3]. Le site, localisé sur les rives de l'Ingouri, est un tell disposant d'une structure interne étagée (quatre étages ont été identifiés)[3],[21]. Le tell de Pichori, établissement protohistorique typique de la basse plaine de Colchis, présente un horizon stratigraphique dont les phases s'échelonnent entre le milieu du IIIe millénaire av. J.-C. (bronze ancien) et la période d'hellénisation du royaume de Colchide (VIe siècle av. J.-C., fin du 1er âge du fer[29],[13],[30])[3],[2]. Le tell s'élève à une hauteur de 6 m et s'étend sur 60 m de diamètre. Il est aménagé d'un système de canalisation. L'établissement protohistorique de Pitchori a, durant les décennies suivantes et au cours des recherches ultérieures, servi de site de référence (ou de « site-type »)[3]. Troisième périodisation de la culture colchidienneEn 1993, G. Pkhakadze, renomme la période identifiée par Mikeladze en 1974 (le Proto-Colchidien) et la désigne sous les termes de « culture de l'âge du bronze ancien » (« Early Bronze Age Colchidean culture »)[3]. Dans les années 1990, puis dans la seconde moitié des années 2000, grâce aux datations par le 14C et à l'appui de la stratigraphie du site de Pichori, un total de 10 subdivisions chronologiques distinctes ont été identifiées, reconnues et établies[3],[9]. Chronologie et périodisationGénéralitésLa culture de Colchis s'est développée au cours du bronze ancien, du bronze moyen, du bronze final et du 1er âge du fer. Elle s'étend sur une période allant de 2 700 jusqu'aux environs de 700 ans av. J.-C. La culture colchidienne est divisée en deux époques : le proto-colchidien, qui s'étale sur une période comprise entre 2 700 et 1 600 ans av. J.-C. ; et le colchidien dit « ancien », ou colchidien tardif, qui est daté entre 1 600 et 700 ans av. J.-C. Une troisième époque, le colchidien final, phase recouvrant le VIe siècle av. J.-C. et correspondant à la période d'installation de colonies grecques au sein des territoires colchides (notamment fondées par les milésiens et les ioniens[29],[13],[30]), peut être également distinguée et identifiée[2],[8],[9],[3]. Proto-colchidienLes analyses radiochronologiques et céramologiques ont permis d'identifier quatre subdivisions distinctes concernant le proto-colchidien : la phase du Proto-Colchidien IA, datée de 2 700 à 2 400 ans av. J.-C. ; la phase du Proto-Colchidien IB, allant de 2 300 à 2 100 ans av. J.-C. ; la phase du Proto-Colchidien IIA, comprise entre 2 100 et 1 900 ans av. J.-C. ; et la phase du Proto-Colchidien IIB, datée entre 1 900 et 1 700 ans av. J.-C.[8],[9]. Le quatrième niveau, autrement dit le protocolchidien IIB, qui relie le bronze ancien au bronze moyen, peut-être considérée comme une phase de « transition » entre le proto-colchidien et le colchidien ancien[31]. Cette phase est estimée comme transitoire en raison de la présence simultanée de céramiques caractéristiques de la proto-colchidien et de céramiques caractéristiques du colchidien ancien[31]. Colchidien ancienLe « colchidien ancien » est quant à lui subdivisé en 6 phases : le colchidien ancien IA, qui s'étend entre 1 700 et 1 500 ans av. J.-C. ; le colchidien ancien IB, dont la période est comprise entre 1 500 et 1 300 ans av. J.-C. ; le colchidien IC, qui se s'étend de 1 300 jusqu'à 1 100 ans av. J.-C. ; le colchidien IA, qui est daté entre 1 100 et 900 ans av. J.-C. ; le colchidien ancien IIA, phase qui recouvre le IXe siècle av. J.-C. ; le colchidien ancien IIB, subdivision qui recouvre le VIIIe siècle av. J.-C. ; et la phase du colchidien ancien IIC, dont la période est datée sur l'ensemble du VIIe siècle av. J.-C.[32],[8],[9]. CaractéristiquesTerminologieLa terminologie de cette culture protohistorique est, en français, culture colchidienne[10],[33],[9]. En anglais, cette tradition archéologique est désignée sous les termes de Colchian Culture[34],[35] ou de Colchidean Culture[3],[36],[37]. Elle peut être également appelée sous les termes de culture de Colchis et culture de Kolkhys[1]. En langue géorgienne, la culture colchidienne est désignée Kolkhuri Kultura (en caractères géorgiens კოლხური კულტურა)[38],[39],[40]. Faciès archéologiqueCéramiquesL'ensemble des poteries proto-colchidiennes sont répertoriées selon deux principaux types : les céramiques dont la pâte est à grain fin, présentant une surface brillante et de couleur noire, et les céramiques à grain épais conçues au tour[41]. Le proto-colchidien IA est caractérisé par des récipients à panse cylindrique, des bols décorés de lignes horizontales et des vases à panse large et à base massive pouvant parfois être ornés de motifs représentant une pousse de lin ou une plante herbacée. Les céramiques appartenant à cette phase sont généralement dépourvues de décorations[41]. Les céramiques du proto-colchidien IB et IIA, standardisées, sont classées en deux groupes[31]. Les céramiques du premier groupe sont des pièces artisanales fabriquées à la main et dont la surface est brillante et décorée de motifs en forme de chevrons et de festons. Les céramiques du deuxième groupe sont des poteries communes confectionnées au moyen d'un tour de potier[31]. En outre les pièces fabriquées au proto-colchidien I tardif (IB), à la surface noire et brillante sont dotées d'une anse qui s'étend à l'horizontal. Ces céramiques sont garnies de motifs géométriques incisés et de bandes obtenues par pression dactyle[41]. Les poteries conçues au proto-colchidien II, se révèlent également à chromatique noire et polie, mais la forme de leur poignée diffère de celle du proto-colchidien I[41]. La période du colchidien ancien I est caractérisée par des poteries, principalement des gobelets, à granularité épaisse et faites au tour. Ces céramiques, dont la cuisson a été de faible intensité, présentent des chromatiques noire, grise ou brun-rouge[41]. Elles sont affectées de décorations plus élaborées que celles figurant sur les céramiques du proto-colchidien II[41]. Ces motifs sont régulièrement disposés sur la partie supérieure de la pièce et apparaissent le plus souvent sous forme de demi-cercles incisés, de boucles, ou encore de peignes obtenus par technique d'estampage[41]. Les pièces du colchidien ancien IC sont caractérisées par des poignées affectant une forme zoomorphique et des panses décorées de lignes verticales[32]. Au cours du colchidien ancien IIA, la production des céramiques fabriquées au tour se révèle être relativement faible[32]. Ce type de poterie, comme au colchidien ancien IA et IB, est généralement de couleur noire, terracotta ou grise[32]. La surface des céramiques confectionnées au tour ou manuellement présentent une surface plus mate que celles fabriquées durant les phases précédentes[32]. En outre, les formes de ces pièces de vaisselle sont plus variées. Les bols affectent fréquemment une forme hémisphérique et les récipients, aux épaules arrondies, présentent des rebords fortement incurvés[32]. Les cruches et les pots sont pourvues de lèvres évasées et le cou de ces artefacts se révèle plus prononcé[32]. Au colchidien ancien IIB et IIC (VIIIe et VIIe siècles av. J.-C.), apparaît un nouveau type de poterie[32]. Il s'agit de gobelets en forme de cloche, au fond pointu et présentant des motifs rainurés[32]. L'extrémité de leur poignée est affectée d'une petite proéminence en forme de corne[32],[42]. Les productions de céramiques fabriquées au tour sont prédominantes durant les phases colchidien ancien IIB et IIC. Leur surface présentent parfois une surface lustrée[32]. Ces poteries présentent des décorations moins complexes que celles confectionnées au cours des phases antérieures[32]. À contrario, les formes générales de ces artefacts de vaisselle sont plus recherchées et diversifiées[32],[43]. Productions métallurgiques  Six types de haches colchidiennes, dont les fabrications sont datées entre le XVe et le VIe siècle av. J.-C., ont été inventoriés. La classification des haches est établie selon la morphologie et les motifs qui ornent les lames, ces deux caractéristiques étant marquées par une évolution continue à travers chaque phase chronologique[44]. La conception artisanale de ces artefacts est étroitement associée au développement de la production de bronze au tournant du IIe millénaire av. J.-C. et du Ier millénaire av. J.-C.[44]. Les haches colchidiennes, fabriquées en bronze, sont caractérisées par une lame affectée d'une forme semi-circulaire et un prolongement de talon relativement long. Leurs coupes transversales (ou section) présentent une forme hexagonale[17]. Le trou aménagé sur le talon, destiné à l'insertion du manche, présente un aspect oblong, voire effilé[45]. Les bords des haches affectent une forme crêtée. Au cours des phases du bronze moyen, la longueur des haches tend à diminuer et leur aspect devient plus massif[45]. Les haches colchidiennes du bronze moyen et tardif (colchidien ancien I), présentent, sur leurs lames, des motifs géométriques associés à des représentations de créatures chimériques[45]. En outre, ces pièces d'armement se trouvent aussi fréquemment incisées de motifs représentant des chevaux[46]. L'artisanat métallurgique colchidien, au cours des phases récentes — VIIIe siècle, VIIe et VIe siècles av. J.-C., colichidien ancien IIB, colchidien ancien IIC et colchidien final —, est caractérisé par la production de haches conçues en bronze et dont la classification est désignée sous les termes de type kobano-colchidien. Ce type de hache, dont certaines, sous forme miniaturisée, ont été recueillies en contexte funéraire, est massif et peut présenter une extrémité asymétrique[47]. L'artisanat métallurgique du colchidien ancien, la plupart du temps mis en évidence en contexte funéraire ou votif, est également documenté par des objets d'apparat — fibules, épingles, bracelets[45]. À l'instar des haches, les dagues[Note 6], les boucles de ceinture, les lances et les fibules de conception colchidienne portent fréquemment des motifs zoomorphiques — représentant des cervidés, des chiens ou encore des serpent — associés à des figures géométriques. Ces types d'ornement sont régulièrement exécutés par technique d'incision[48]. Les premiers artefacts confectionnés en or sont attribuables au cours des VIIIe et VIIe siècles av. J.-C.[48]. Ces objets ont été mis en évidence au sein de trois dépôts cultuels respectivement situés dans les villages de Nosiri (province de Mingrélie-et-Haute-Svanétie)[Note 7], de Partskhanakanevi (province Iméréthie)[Note 8] et de Tskhinvali (province de Kartlie intérieure)[Note 9],[48]. Le gisement de Nosiri a fourni des pendentifs granulés et filigranés et une pièce de vaisselle fragmentée portant un décor représentant un lion[48]. Un gobelet, mis en évidence sur le site de Marlik présente un ornement comparable[48]. Les gisements de Partskhanakanevi et de Tskhinvali ont également révélé des pendentifs recouverts de grains et de fils d'or[48]. PerlesLa culture colchidienne est caractérisée par la production de perles polychromatiques fabriquées en pierre ou en verre[52]. Au cours des VIIIe – VIe siècles av. J.-C., les perles sont fabriquées en cornaline. Plusieurs artefacts de ce type, caractéristique du mobilier funéraire colchidien ancien IIB et IIC et du colchidien final, ont été mis en évidence sur la colline de Sakakilé, site dont le nom est issu du terme géorgien kakili signifiant littéralement le mot "perle"[53]. Dépôts cultuels et rites funérairesLa majeure partie des mobiliers funéraires comportent des artefacts métalliques. Ces dépositions funéraires, comme les dépôts cultuels, présentent d'importantes similitudes avec celles de la culture de Koban[17],[14],[15]. Les artefacts votifs représentant des divinités et les objets de vaisselle destinés aux breuvages alcoolisées caractérisent les dépôts cultuels et funéraires[54]. La plupart des artefacts métalliques colchidiens, faits en bronze ou en cuivre, ont été mis en évidence en contexte funéraire ou recueillis au sein de dépôts cultuels — ou des « caches », des trésors dissimulés (en) ou des « dépôts de richesses »[55] —[17],[56]. Sur l'ensemble de ces types de déposition mis en évidence sur le territoire caucasien, 150 gisements ont été identifiés comme étant de culture colchidienne[17]. Ces dépôts se révèlent, le plus souvent, relativement éloignés des zones d'habitats[57]. Le site d'Ude[Note 10], mis au jour en 1956 et dont l'utilisation est datée du bronze tardif et du 1er âge du fer, a révélé un dépôt cultuel comprenant une centaine d'artefacts confectionnés en bronze et en fer[59], dont des haches et des lances attribuables aux environs des XIe – Xe siècles av. J.-C.[60].  Les modalités funéraires colchidiennes varient d'une région à une autre[3],[61]. Les rites d'inhumation caractérisent la partie sud de la plaine colchidienne, tandis que les rites d'incinération sont plutôt spécifiques des parties septentrionale, occidentale et centrale[61],[3]. Les défunts sont enterrés en posture fœtale ou accroupis[14],[61]. Dans ce cas de figure, les défunts sont indifféremment couchés du côté droit ou gauche, mais leurs corps se révèlent régulièrement orientés vers un point cardinal[14]. Dans les territoires situés à l'ouest, les cendres des défunts sont simplement déposées au sein d'une fosse[61]. En revanche, dans les territoires septentrionaux, les tombes sont associées à des structures en pierre[61]. Dans l'est de l'Abkhazie, mais également dans la partie centrale de la plaine colchidienne, les restes incinérés des défunts sont incorporés dans une urne, elle-même placée au sein d'une tombe collective[3]. Le domaine funéraire colchidien est, dans une moindre mesure, documenté par l'existence de tombes à ciste — notamment au sein des nécropoles de Brili[Note 11] et de Tli (ou Tlia)[Note 12] — ce type de sépulture n'étant attesté que pour les phases les plus récentes (à partir de 750 av. J.-C.)[61],[14]. Dans le cimetière de Brili, la plupart des tombes à ciste comportent les restes d'individus masculins[14],[Note 13]. Pour l'archéologue Nikoloz Gobejishvili, il est possible de distinguer neuf principaux types de structure funéraire colchidienne[14]. Ces catégories sont : les sépultures comportant un ossuaire ; les sépultures recouverte d'une stèle et entourées de pierres affectant une forme linéaire[Note 14] ; les tombes collectives — lesquelles cessent d'être utilisées à partir du Xe siècle av. J.-C. — ; et les structures funéraires en partie construites avec des éléments en bois représentent quatre des neuf catégories inventoriées[14]. Les tombes uniquement aménagées d'une fosse, type de structure funéraire le plus répandu, représentent un total de 33,4 % des sépultures ayant été excavées, fouillées et identifiées[14]. Ces structures, dites à « simple configuration », peuvent être répertoriées selon trois sous-catégories : les fosses à plan circulaire, les fosses à enceinte ovale et les fosses à plan rectangulaire[14]. Dans le domaine funéraire colchidien, les kourganes sont encore plus rarement représentés que les tombes à ciste. La nécropole de Goradziri, située dans la région d'Iméréthie, est l'unique cas comportant des structures funéraires colchidiennes de type kourgane qui ait été inventorié[14]. Ces kourganes sont datés des VIIIe et VIIe siècles av. J.-C.[14]. Pour N. Gobejishvili, l'importante hétérogénéité et la grande variété des modalités funéraires mises en évidence au sein de l'aire de diffusion colchidienne pourraient être associées à l'existence de « micro-cultures »[14]. Habitats et structures Les bâtiments et structures de la plaine de Colchide occidentale, à l'exemple de celle du site d'Anaklia II, dont la période d'occupation est datée entre 2 000 et 1 500 ans av. J.-C., sont construits avec du bois[12]. Les structures d'Anaklia II consistent en un assemblage de poutres reposant sur une plate-forme. Ces plates-formes, qui recouvrent une surface d'environ 20 m2, sont entourées d'enceintes quadrangulaires constituées de pièces de bois amalgamées à de la terre et mesurant de 250 cm de haut sur 150 cm de large[12]. Les plates-formes, parfois adjuvées d'argile, surmontent elles-mêmes des collines artificielles datées de l'âge du bronze et du 1er âge du fer. La superficie des plates-formes ne dépasse que rarement celles des monticules artificiels[64]. Les complexes colchidiens reposent sur des monticules artificiels (tells ou collines fortifiées) dont les dimensions sont variables tant en termes de hauteur qu'en termes de superficie. Le tell colchidien le plus haut ayant été recensé se trouve sur le site de Patriketi Hillock, au sein de la plaine de Colchis, et s'élève à 9 m. Le plus bas tell inventorié est située sur la rive droite du cours de la Tsivi. Ce dernier se dresse à une hauteur de 50 cm[65]. Le plus vaste monticule colchidien connu, découvert sur le site de Namardu, possède un diamètre de 160 m, tandis que le tell le plus petit ayant été répertorié, identifié sur le site de Lekhaindrao Dikha-gudzuba, s'étend sur une longueur de 20 m[64]. Certains complexes sont entourés d'un fossé, comme c'est le cas des établissements protohistoriques de Naokhvamu, de Namtcheduri[64],[66]. Plus rarement les complexes colchidiens sont enserrés par un double fossé, comme celui mis en évidence sur le site d'Anaklia Dikha-gudzuba[64],[66]. Les collines fortifiées de Nosiri et de « Kekeruli Zuga », disposent d'un fossé doublé d'une digue[64],[66]. Les fossés mesurent en moyenne 20 à 25 m de large[66] Des systèmes de canalisation ont été mis en évidence sur les sites de Namardu et de Pichori[67],[66]. Les dispositifs hydrauliques de Pichori et Namardu sont datés des IXe et VIIIe siècles av. J.-C.[68] Le complexe de Pichori, qui comporte quatre tells, est aménagé d'un unique système d'acheminement de l'eau. Ce dispositif hydraulique, construit au centre des quatre monticules artificiels, aurait été possiblement connecté aux fossés des quatre tells[67],[66]. Le canal de Pichori était, à l'époque de son utilisation, directement tributaire de la rivière Gagida[65]. Namarmu, établissement pourvu de cinq tells — un construit en position centrale, les quatre autres érigés sur chaque côté du site — est aménagé d'un double dispositif de canalisation. Le premier canal entoure le monticule central[67],[66]. Il est relié, au nord, via un embranchement, au second canal. Cette deuxième voie d'eau encercle les quatre tells périphériques. Le deuxième canal est lui-même connecté à la rivière Picori[67],[66]. Aire de diffusionVue d'ensembleLa culture colchidienne s'est diffusée le long des rives orientales de la mer Noire, sur la « côte de Kolkheti »[1], de Kulanurkhva (ru) au nord (localité située en Abkhazie), jusqu'aux environs de Batoumi au sud[65]. Elle est distribuée à l'intérieur de la plaine de Colchide, notamment dans la vallée et le bassin de la Rioni. Plus à l'est, la culture colchidienne est attestée jusqu'aux environs de Tskhinvali, en Kartlie intérieure, ainsi qu'à Khovlegora (ou Khovle Gora), un site[Note 15] également localisé en Kartlie intérieure, au sein du district de Kaspi[69],[70],[Note 16],[72]. La culture colchidienne est également attestée le long de la rivière Ochkhamuri (en) ainsi que dans le delta et le bassin de l'Ingouri[21],[73]. Des traces matérielles ont été identifiées dans la région de Samtskhé-Djavakhétie[60]. Les sites de culture colchidienne se présentent généralement sous forme de tells et de collines fortifiées et de tumuli. La plupart des tumuli colchidiens, localement désignés sous le terme géorgien Dikhagudzuba[1],[11], comportent des phases stratigraphiques s'échelonnant sur une période allant du bronze ancien jusqu'à la fin de l'âge du fer[65],[65]. Un total de 44 établissements colchidiens de ce type, et ayant leur stratigraphie peu ou pas perturbée, ont été identifiés, excavés, fouillés et inventoriés sur le territoire géorgien[65]. Nord-est de la plaine de ColchisDes artefacts issus de la culture colchidienne ont été mis en évidence au sein de la place-forte médiévale de Dekhviri, située dans le district de Tsagueri. Le mobilier colchidien retrouvé à Dekhviri comporte notamment une sculpture en bronze représentant un cheval. Cette pièce est datée aux environs des VIIIe et VIIe siècles av. J.-C.. Le site de Kulanurkhva (ru), qui se présente sous forme de colline fortifiée[21], a délivré une hache, datée des VIIIe – VIIe siècles av. J.-C. et dont la poignée est ornée d'une sculpture représentant une chien aboyant. Le site d'Ojora, situé dans l'ancienne région de Samachablo (en) (territoire qui fait partie de l'actuelle Ossétie du Sud), a révélé une hache munie d'une poignée sculptée en forme de chien et également attribuée aux environs de VIIIe – VIIe siècle av. J.-C.[74],[75]. Littoral géorgienSite d'Apsarus Le site d'Apsarus, localisé sur la rive gauche de l'embouchure de la rivière Tchorokhi et distant de 8 km de Batoumi en axe sud, est un établissement protohistorique puis romain qui présente un plan au sol en forme de « carte à jouer »[76]. Apsarus, ou Giono-Apsarus, se déploie sur une longueur de 222 m pour une largeur de 175 m, soit une superficie totale de 475 m2[77]. Apsarus a été probablement fondé aux environs des XVe – XIVe siècles av. J.-C., voire la première moitié du XIIIe siècle av. J.-C., puis abandonnée au cours du IVe siècle av. J.-C. Plusieurs sépultures, datées du VIIIe siècle, du VIIe siècle av. J.-C. et du VIe siècle av. J.-C. ont été mis en évidence au sein des vestiges[76]. Les fouilles opérées au centre de l'établissement fortifié ont permis d'exhumer un pichet, ou un broc, affecté d'une forme tubulaire et mesurant 23 cm de haut[76]. Cette céramique datée aux environs de VIIe – VIe siècle av. J.-C. (colchidien IIIC et colchidien final), de couleur grisâtre, présente un bec verseur à large ouverture[76]. La totalité de sa surface est décorée de bandes horizontales et l'extrémité de sa poignée comporte deux petites proéminences[76]. La panse de la poterie, d'aspect sphérique, est ornée de deux chevrons incisés[76]. Ce type de poterie, fabriqué à partir de VIIIe – VIIe siècle av. J.-C. (colchidien ancien IIB et IIC), est également attesté sur les sites de Ngivziani, Mukhurcha, au sein du tell de Pichvnari et dans la nécropole de Pushrukauli[76]. Un récipient à vernis noir fragmenté, mesurant 13 cm de haut, qui présente les mêmes types de décoration et une anse similaire, a été également mis en évidence sur les mêmes lieux (au centre du site d'Apsarus)[76]. L'une des sépultures, d'une surface de 5,5 m2, a délivré un mobilier funéraire notamment composé d'un broc de forme tubulaire, dont la panse présente des incisions circulaires, de boucles d'oreilles confectionnées en argent, des perles conçues en bronze feuilleté, des perles en verre de couleur jaune et brune, des perles faites d'ambre et deux bracelets fabriqués en bronze et aux extrémités sculptées en forme d'animal (peut-être un serpent), le tout associé aux ossements du défunt[76]. Site de Pichvnari Le site de Pichvnari (en) (ou P'ichvnari[78]), complexe localisé sur la partie sud-ouest du littoral géorgien, entre les rivières de Choloki et d'Ochkamuri et distant de 10 km en axe nord de la commune de Kobouleti[Note 17], a révélé les vestiges d'un tell et d'ateliers métallurgiques de culture colchidienne dont les périodes d'utilisation sont datées des VIIIe – VIIe siècles av. J.-C., voire entre VIIIe et VIe siècles av. J.-C.[65],[79],[80],[81]. Le site a été découvert au cours des années 1950 et mis au jour sous 3 à 4 m de couches sédimentaires[81]. L'établissement de Pichvnari, orienté selon un axe nord-sud[79], recouvre une superficie d'environ 100 ha[81]. Des dépôts cultuels y ont été mis en évidence à une profondeur de 7 m[80]. À Pichvnari, la culture colchidienne est suivie par les phases gréco-archaïques puis classiques[81],[80]. Site de PhasisLa culture colchidienne, durant sa seconde période (du IXe au VIIe siècle av. J.-C.), est attestée sur le site de Phasis, établissement correspondant à l'actuelle ville portuaire de Poti[82]. Phasis (en) est, aux époques suivantes, fortement marquée par la colonisation hellène[82]. Les fouilles entreprises sur le site ont permis d'exhumer plusieurs tombes collectives contenant des mobiliers funéraires variés et abondants[82]. Les gisements funéraires sont composés de fibules en bronze, de figurines zoomorphiques, et de plusieurs tessons de céramiques[82]. L'une des tombes, la sépulture inventoriée N4, datée entre le VIIIIe et le premier quart du VIIe siècle av. J.-C., mesure 11 × 5 m et dispose d'un accès. Cette sépulture collective, dont aucun ossement n'a été retrouvé intact, a délivré un total de 596 artefacts. Le mobilier est constitué de pièces confectionnées au moyen de matériaux variés : en bronze, de pièces d'argile et de bois fragmentées, d'objets fabriqués en cuivre, en or, en fer, en argent et d'autres artefacts conçus en pierre semi-précieuse et en ambre[83]. Parmi les pièces collectées, les archéologues ont identifié des outils destinés aux domaines agricole et artisanal, des éléments de parure, des statuettes zoomorphes (dont une représentant un léopard) et une autre figurant un taureau. La tombe N4 a également fourni une figurine représentant un centaure femelle, probablement une effigie d'une divinité[83]. L'ensemble du mobilier funéraire se révèle caractéristique de la période pré-hellénistique[83]. AbkhazieLe site de Pichori, qui trouve son emplacement au nord-est de Gali et à 500 m des rives de l'Ingouri, a délivré les vestiges d'un tell à plan ellipsoïdal de 70 m de long sur 30 m de large[84]. Il recouvre une surface totale de 12 ha et s'élève à 5 m de haut[84]. Son excavation a permis de mettre en évidence une stratigraphie divisée en huit phases successives allant du IIIe millénaire av. J.-C. jusqu'au IVe siècle av. J.-C.[84]. Les deux niveaux les plus anciens (les septième et huitième phases) révèlent que le tell a été occupé dès les XXIIIe et XXIe siècles av. J.-C.[84]. Ces mêmes niveaux ont délivré un mobilier composé, entre autres, de 8 houes confectionnées en bronze, et de 25 moules fabriqués en grès[84]. Les céramiques, typiquement colchidiennes, sont des pièces à chromatique noire, à surface brillante et dont les pâtes ont été adjuvantées avec de la paille[84]. Le fond de ces poteries présente des motifs tramés[84]. En Abkhazie, la culture colchidienne est également attestée dans le village d'Eshera (en), à Primorskoe (Arsaul), à Ch'orokhi, à Gagra[85],[56], à Kulanurkhva (ou Qulanurkhva)[Note 18], et dans la localité de Mokvi[Note 19]. Province de LetchkhoumiAu cours de l'âge du bronze, la région de Letchkoumi a été un important centre de production de pièces en bronze et d'extraction de cuivre[88]. Les ateliers colchidiens implantés sur ce territoire, situé au carrefour de routes commerciales entre l'Europe et l'Asie ont développé, durant cette période, une technologie et des relations économiques d'importance[88]. La région a fait l'objet de premières fouilles au début des années 1960[88]. Des investigations conduites dans les années 2010 sur des sites proto-urbains et des dépôts funéraires localisés à proximité de Tskheta et de Derkhvili, ont permis de délivrer des mobiliers typiques du colchidien ancien. Un total de onze dépôts contenant des pièces d'arme, de la vaisselle en bronze, des résidus de cuivre associés à des objets en céramique ont été mis au jour[88]. La culture colchidienne, au sein du massif de l'ancienne province de Letchkhoumi, est documentée par le site de Dogurashi I. Le site de Dogurashi I est établi à 7 km de Tsagueri, à proximité de la source de la rivière Dogurashis Gele, un affluent de la Tskhenistskali[Note 20],[88]. Le site, dont la période d'occupation est datée entre les XIIIe et IXe siècles av. J.-C., était, un important centre de production métallurgique[88]. Le cuivre, matériau de base à l'élaboration d'artefacts en bronze, était alors extrait de mines se trouvant dans le massif montagneux de la Letchkoumi[88]. Bassin et vallée de la RioniSite de Vani L'un des plus importants centres du bassin de la Rioni est l'établissement protohistorique de Vani et de ces environs — comprenant les sites de la colline fortifiée de Sakakilé, de Dablagomi, de Soulori, de Mtisdziri et de Chouamtha[53],[91],[92],[10]. La stratigraphie du site de Vani (une colline fortifiée connue sous le nom d'Akhvledianebis Gora[93],[94],[95]) présente des phases du colchidien ancien IIB et IIC (VIIIe et VIIe siècles av. J.-C.) et du colchidien final (VIe siècle av. J.-C.), suivi par des phases helléniques, puis romaines et enfin médiévales[92]. Les premières investigations conduites à Vani sont entreprises dans les années 1870[92]. Le site d'Akhvledianebis Gora affecte la forme d'un triangle et recouvre une superficie d'environ 8,5 ha[92]. Les niveaux colchidiens ont été fortement perturbés[92]. Les pièces mises en évidence dans ces niveaux sont des vestiges de structures en torchis, d'autres construites en bois, le tout associé à de la vaisselle en céramique retrouvée sous forme fragmentée[92]. Une statuette, artefact désigné sous le terme de tamada (en) vient compléter le matériel mis au jour[89],[90]. Cette figurine, datée du VIIe siècle av. J.-C., représente un homme en posture assise et portant un toast[89],[90]. Le site de Vani comporte notamment une aire cultuelle (sacrificielle) datée des VIIIe – VIIe siècles av. J.-C. et qui s'étend sur une surface de 90 m2[92],[96],[95]. Ce lieu de déposition cultuelle a délivré des vestiges de structures architecturales dont une couche d'enduit fait en argile et sur laquelle des traces de poutres en bois ont été identifiées, ainsi qu'un âtre rempli de tessons de poterie et d'ossement de bovidés et de suidés[92],[96]. Les fouilles de l'aire ont également permis de mettre en évidence des objets rituels et des ex-voto, dont des statuettes zoomorphiques, des figurines représentant des créatures fantastiques fabriquées en terracotta[97] et des autels faits en argile et confectionnés sous forme miniaturisée et de la vaisselle en céramique[96],[92]. Pour l'archéologue Vera Tolordava, comme pour Otar Lordkipanidze (en), l'étude des éléments matériels recueillis sur les lieux montre que ce sont les vestiges d'un « imposant complexe religieux et cultuel »[96],[92]. En raison d'une économie locale fortement basée sur l'agriculture, les archéologues estiment que cette aire cultuelle était, à l'époque de son utilisation, très probablement dédiée à une divinité solaire[96],[92]. Les pièces de céramique collectées au sein du complexe cultuel ont toutes été conçues au tour de potier. La majeure partie du gisement céramologique est composée de poteries noires à surface lustrée. Ces artefacts affectent des formes alternativement cylindriques et bicônique. Les gobelets présentent des fonds en forme de rhyton. Le mobilier de céramique est également composé d'écuelles, de cruches et de coupes. La majorité des anses sont pourvues d'excroissances affectant la forme d'une corne (ces saillies sont dites « zoomorphes »)[96],[92].

Autres sitesHormis Vani, le bassin de la Rioni a révélé plusieurs tells et collines fortifiées dont le site de Chaladidis Zurga, recouvrant 1,8 ha[98] et situé dans le village de Chaladidi[Note 21] ; Naokhvamu, dans le village de Reka[Note 22] ; les établissements de Nosiri, de Ckhemi, de Gedzheti, de Kekeluri Zuga et de Nachvis Zuga, au sein de la localité de Mukhurcha[Note 23] ; de Abedatis Dikha-gudzuba ; de Saeliasos Kuflia ; de Letsave dans le village de Salchino[Note 24] ; de Kodori ; de Namarnu, au sein de la localité de Ketilari ; de Gvimbalauris Zurya, les établissements de Näzikhvari et de Naskadrevi, dans le village de Dablagomi, de Mtisdziri[Note 25] ; de Patriketis Gorika ; de Dateshidzis Gora ; dans le village de Kutaisi ; de Cichurä, à Meore Sviri[Note 26] ; de Modinache, dans la localité de Sachkhere ; de Dzhieti ; d'ltkhvisi ; de Sabaduris Gora, dans le village de Sairche ; de Goradziri, dans la localité de Korbouli[Note 27] ; de Tskinvalis Natsargora ; et de Khovlegora[Note 28],[21].

Carte des sites archéologiquesLa carte suivante, non exhaustive, a pour objectif de montrer l'emplacement géographique de sites archéologiques de culture colchidienne[Note 29],[21],[106] : Conservation muséographique et témoignages du passéLes artefacts provenant de la culture colchidienne sont conservés au sein de quelques établissements muséographiques. Il s'agit notamment du musée de Poti, du musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg et du British Museum à Londres[107],[108],[109],[110] et dans quelques établissements appartenant à l'institution muséographique nationale géorgienne, tels que le musée archéologique de Vani[111],[112],[113] et le musée archéologique de Batoumi (en)[114]. Le musée archéologique de Batoumi abrite notamment des collections de pièces issues des fouilles des sites de Pichvnari et de Namchaduri[114]. Il est possible de visiter le site archéologique de Giono-Apsarus, en Adjarie. Le site est associé à un musée archéologique. Les principaux vestiges visibles sont ceux d'une forteresse d'époque romaine. Le site a délivré un mobilier de culture colchidienne dont quelques artefacts, datés des VIIIe et VIIe siècles av. J.-C. sont exposés au sein du muséum[115],[116],[76]. Enfin, des artefacts de culture colchidienne, ainsi que des pièces appartenant à d'autres cultures archéologiques géorgiennes et recueillis lors d'investigations, ont fait l'objet d'une exposition temporaire qui s'est tenue du jusqu'au à la Cité du Vin, à Bordeaux[89],[90]. Cette exposition temporaire, intitulée Géorgie, berceau de la viticulture, a été organisée en partenariat avec le ministère de l'agriculture géorgien[89],[90].

Notes et référencesNotes

Références

Pour approfondirBibliographie

Articles connexesLiens externes

|