|

Essor culturel dans les Espagnes médiévales La société multiculturelle de l’Espagne médiévale[1] donne lieu à de nouvelles formes culturelles, à tous les niveaux de la société et marque profondément l'histoire de l'Espagne par les périodes importantes durant laquelle elle perdure. Cette période d'absorption par les chrétiens d'une partie de la culture du monde islamique et de coprésence des trois religions dans des territoires unilatéralement dominés, soit par les musulmans soit pas les chrétiens, ne doit pas être confondue avec un temps de Convivencia, d'harmonie interculturelle dans un arrière-fond de pacifisme œcuménique anachronique. L'hostilité et la rivalité n'ont jamais cessé. Les apports par Al AndalusPour Juan Vernet, les apports culturels dans la péninsule via la langue arabe se font essentiellement du Xe au XIIIe. Les débuts sont laborieux. Au VIIIe siècle, « l'occupation musulmane (notre VIIIe siècle) fut totalement stérile sous ce rapport : les envahisseurs, hommes de guerre, étaient pratiquement analphabètes et les historiens postérieurs, comme Ibn al-Qûtiyya ou Ibn Tumlus ne tentèrent jamais de le dissimuler[2] ». « C'est à l'époque d'Abd al-Rahman II (822-852) qu'apparaissent les premiers savants dignes de ce nom, dont la production atteint déjà un niveau supérieur à celui de la renaissance carolingienne, et que sont dépassés les manuels latino-arabes d'astronomie et de médecine[3] ». C'est aussi à cette époque que commencent les « infiltrations culturelles[3] » d'Al-Andalus dans l'occident chrétien. La fin de l'Émirat et sa transformation en Califat ouvre cependant sur l'apogée culturelle d'Al Andalus qui perdure durant trois siècles rythmés par les changements de pouvoir : la période du Califat, celles des Taïfas, des Almoravides et des Almohades qui ne mettent pas fin à l'éclat d'Al Andalus, malgré les résistances d'oulémas et les scrupules religieux de souverains. Les deux derniers siècles d'al-Andalus, correspondant à la période du royaume nasride de Grenade, ils ne ressemblent en rien à l'époque précédente. Une culture arabo-andalouse renaît : « mais très pauvre, et qu'on ne peut en aucune façon comparer à celle des Xe-XIIe, même si, grâce à elle, de nouvelles techniques s'introduisirent en Europe chrétienne[4] ». Au XIVe siècle, l'élan est brisé : « à l'époque de Muhammad V, quand on acheva l'Alhambra, on vit encore scintiller quelques brèves lueurs de l'antique splendeur d'al-Andalus. Mais la toile de fond, c'est une lente, progressive mais profonde décadence que n'enrayent pas quelques figures isolées de savants de grande envergure comme le mathématicien al-Qalasâdî ou le médecin Muhammad al-Saqurî[5] ». Du Xe au XIIIe les apports culturels concernent un très grand nombre de domaines, d'abord en sciences et techniques : astronomie, astrologie, alchimie ésotérique, alchimie exotérique, médecine, sciences occultes, mathématiques, physique, alchimie, technique, nautique, géologie, botanique, zoologie, médecine ; mais aussi en : philosophie, religion, beaux-arts, littérature (notamment l'épopée, l'art narratif), et art lyrique. Si les historiens soulignent l’influence andalouse et sicilienne dans le domaine militaire (tenue, organisation, armes), Gabriel Martinez indique qu'Al Makkari rapporte que les princes et soldats andalous « prennent très fréquemment comme modèle pour leurs tenues les chrétiens qui sont leurs voisins ; leurs armes sont identiques [...] pareille aussi leur manière de combattre avec des boucliers et de longues lances pour la charge [...][6]. ». Comme le montre Thomas F. Glick (en), ces échanges ne résultent pas nécessairement d'interactions pacifiques entre les groupes[7]. Comme le rappelle Eduardo Manzano Moreno (es), il n'est pas pertinent d'envisager ces avancées dans le cadre de la Convivencia qui suppose un difficile glissement du religieux vers le culturel[8] : ces avancées sont le fruit d'un multiculturalisme qui n'implique ni une coexistence pacifique, ni un dialogue interreligieux. Arts techniques et architecture La construction de la ville palatiale de Madinat al-Zahra est considérée comme pionnière de l’architecture et de l’art islamique occidental. Construite en 936, peu après le schisme entre Cordoue et Bagdad, elle est caractéristique de la convivencia et du croisement des influences. Elle marque une influence artistique de plusieurs siècles. On en retrouve des éléments beaucoup plus tard, dans la construction de l’Alhambra, tels que l’organisation des suites de pièces autour d’une cour ou d’un jardin central qui sont présents et qui rappellent les villas romaines. Plusieurs des particularités de Madinat al-Zahra, telles que les salles de réception royales, sont conçues pour la première fois pendant sa construction[9]. Pour Susana Calvo Capilla, la réutilisation massive de matériaux romains dans le complexe palatin (sculptures de muses et de philosophes, sarcophages, vasques, etc.) relève de l'intention politique[10]. Il s'agit de créer une référence visuelle au « savoir des anciens » et d'exalter l'héritage hispanique pour légitimer le pouvoir du Calife sur Cordoue au moment où il vient de rompre avec Bagdad[11]. Les historiens soulignent la difficulté à s'accorder autour d'un « art mozarabe » et à en extraire un style.

Gabriel Martinez indique également que l'arc outrepassé, fréquemment considéré comme élément d'architecture arabe, est antérieur à la naissance de Mahomet et que sa diffusion préislamique va de la Géorgie à l'Écosse, et notamment un usage abondant dans l'Espagne romaine puis wisigothe. Cependant, il ajoute que la complexité de la datation des bâtiments ne peut en faire un critère pour l'art mozarabe[13]. Pour lui, l'influence mozarabe ne peut s'apprécier qu'en tenant compte des questions politiques soulevées par l'iconoclasme, soulignant la présence de personnages au sommet des chapiteaux de la mosquée de Cordoue, caractéristiques du dernier agrandissement du temple par Al Mansour et qui peuvent passer tant pour des sages musulmans que pour des saints chrétiens[14]. Dans les territoires passés sous contrôle chrétien, se développe à partir du XIIe siècle l'architecture mudéjare. Les techniques et de constructions et les styles architecturaux d'origine arabe sont appliqués aux édifices religieux et civils des royaumes chrétiens. Au XIXe siècle apparaît la notion d'art « mudejar ». Ce terme s'applique aux productions architecturales où il existe des éléments hybrides « clairs et palpables »[Note 1] selon l'étude d'Oleg Grabar[15]. Par extension, le terme est utilisé pour décrire les productions hybrides hors de la sphère de l'architecture : les pensées, la littérature, les institutions civiles ou la politique. C'est également le cas dans la pensée religieuse où plusieurs tentatives de syncrétismes ont existé, notamment au VIIIe siècle chez les chrétiens, au XVIe siècle chez les musulmans[15]. PhilosophieLa maturité de la pensée philosophique musulmane se situe aux XIe et XIIe siècles. Sont particulièrement notables l'encyclopédiste Ibn Hazm et son livre des solutions décisives autour des religions, la pensée politique de Avempace, Ibn Tufayl. Par ailleurs, Averroès et Maïmonide développent une pensée riche, notamment en théologie. Si Averoès est surtout connu en occident pour l'influence qu'il exerça du XIIIe au XVIIe siècle par ses commentaires d'Aristote, dans le monde musulman, c'est sa qualité de magistrat qui est mise en avant, certains de ses biographes de langue arabe ignorant simplement ses travaux autour des sciences grecques[16].

À Tolède sous domination chrétienne, se distinguent les juifs Abraham ibn Dawd Halevi et Juda Halevi. Langues   Si l'arabe devient langue officielle, le latin et les langues romanes ne se perdent pas et restent parlées par l'essentiel de la population. La faible alphabétisation de la population et l'absence d'enseignement de l'alphabet latin produit l'aljamiado, l'écriture d'une langue romane avec des caractères arabes. Pour Gabriel Martinez, il a pu s'agir d'un processus semblable à celui des immigrés qui continuent d'utiliser entre eux leur langue natale lorsque l'administration leur demande une autre langue[17]. Pour William Francis Mackey, malgré l'attrait de la poésie en arabe au cours du IXe siècle, le bilinguisme est resté la norme dans les villes. Outre l'arabe était parlé le romance, une langue romane proche de celles parlées à la périphérie de la péninsule (catalan, portugais, galicien etc.) et qui ont été séparées géographiquement par le castillan après la conquête de Tolède[17]. La poésie andalouse intercale dans les khardjas des termes arabes parmi les vers en romance andalusí (langue romane parlée en Al-Andalus, ou mozarabe), comme le fait Al-Ramadi : Exemple de khardja[Note 2] en aljamiado[Note 3] :

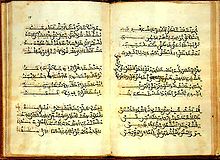

À la suite de la reconquête, donnant lieu à l'installation du castillan dans les territoires conquis par la Castille, le bilinguisme est vraisemblablement resté la norme dans ces territoires. Les échanges entre le castillan et l'arabe sont nombreux et pour Gabriel Fabre ils ne peuvent se produire lors des conflits, et reflètent nécessairement de longues périodes de cohabitations entre les langues. Pour l'historien, les lettrés arabes surexploitent les possibilités de l'alphabet arabe pour transcrire l'espagnol, favorisant les échanges entre les deux langues, mais ces apports sont implicites d'une relation maître-esclave qui transparaît dans la langue[18]. La première influence juive dans la péninsule est d'ordre poétique. Dès la fin du VIIIe siècle, l'émir Hisham ordonne à tous ses sujets, sans distinction de religion, qu'ils soient accueillis dans les écoles arabes pour y apprendre l'hébreu, proche de l'arabe. La grammaire et la poésie y sont enseignées. La mesure irrite les Mozarabes qui considèrent le latin comme véhicule culturel, alors que les juifs en tirent un avantage pratique substantiel pour le commerce[19]. Hasdaï ibn Shaprut, nommé vizir, crée à Cordoue l'école talmudique, dont l'influence se fait sentir dans tout le monde connu[19]. TraductionsL'activité de traduction, commencée sous Al Andalus vers l'arabe et l'hébreu, concerne des textes en Syriaque et en Grec et exclue alors les textes en latin. Les traductions se poursuivent à sa chute d'Al Andalus, de l'Arabe vers le latin et les langues romanes. L'école de traduction de Tolède est particulièrement notable. Les échanges se font quasi-exclusivement du monde de l'Islam vers le monde chrétien. En effet, la curiosité et le travail de traduction étaient motivés par la recherche d'un savoir fondé sur des textes fiables et à l'autorité incontestable[20], pour des motifs de puissance et de prestige, plutôt que par la valeur éventuelle d'une culture «autre», ce qui exclut de façon quasi totale les textes religieux et les textes poétiques. Les Latins, dans l'ensemble, sont restés persuadés de leur supériorité morale et religieuse. Il en a été de même pour les musulmans qui n'ont pas traduit du latin vers l'arabe. Plusieurs historiens soulignent que « Du côté musulman, jusqu'au milieu du Xe siècle pour le moins, on ne discerne aucun souci de mieux connaître les Latins d'Occident. Ceux-ci étaient perçus comme des infidèles et des polythéistes et ce que l'on savait de l'autre était mince, y compris en Espagne ou en Sicile où les musulmans étaient pourtant au voisinage immédiat des chrétiens[21] » :

Il ne s'agit pas d'un rapprochement de civilisations, mais d'une opportunité saisie par les chrétiens d'acquérir des savoirs mieux maîtrisés par leurs voisins et adversaires, dans l'espace géographique d'une conflictualité permanente : Sicile, Espagne.

Sciences et techniquesMusique arabo-andalouseNotes et référencesNotes

Références

Ouvrages cités

Articles cités

Articles connexes |