|

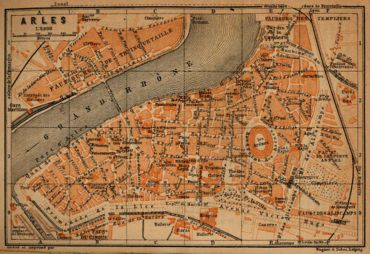

Histoire d'Arles À l'entrée du delta du Rhône se trouve Arles, une ville de 2 500 ans. D'un bourg, Arles est devenue résidence impériale puis capitale d'un royaume qui décline ensuite progressivement[style trop lyrique ou dithyrambique]. Aujourd'hui, elle est une sous-préfecture des Bouches-du-Rhône. Proto-ville celto-ligure (Arelate, la ville des marais), temporairement emporion et cité grecque au Ve siècle av. J.-C. (Théliné, la nourricière), la cité passe ensuite sous domination indigène puis Marseillaise. En 46 av. J.-C., elle acquiert le statut de colonie romaine (COLONIA JVLIA PATERNA ARELATE SEXTANORVM) puis se transforme en résidence impériale sous l’empereur Constantin Ier avec le surnom de Constantina. En 407, elle accueille jusqu’à la chute de l’Empire, la préfecture des Gaules transférée de Trèves et demeure ensuite un refuge de la romanité sous les Wisigoths, Burgondes, Ostrogoths et Francs qui tour à tour en prennent possession. Les VIe, VIIe et VIIIe siècles, avec les invasions, sont difficiles pour la cité qui est prise et mise au pas en 739 par les Carolingiens. Au Moyen Âge, la cité devient capitale du royaume d'Arles puis résidence des premières dynasties des comtes de Provence. Après une période de conflits, au cours de laquelle Arles essaye de s'émanciper, la ville passe sous la domination des dynasties Angevines et perd peu à peu son importance politique, commerciale et ecclésiastique. En 1483, elle est finalement rattachée avec la Provence au royaume de France. Sous l’Ancien Régime, Arles s'embellit d'hôtels particuliers, et à partir des années 1850 se transforme profondément de gros bourg agricole et portuaire en une ville ouvrière avec l'arrivée du chemin de fer. Il faut finalement attendre la fin du XIXe siècle pour voir la cité s'agrandir au-delà de son enceinte médiévale et s'orienter vers des activités plus touristiques en relation avec son patrimoine historique et ses manifestations. Avec ce passé toujours présent, Arles est classée ville d'Art et d'Histoire. Les monuments romains et romans de la ville sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité depuis 1981. Avant les RomainsAvant le IIe siècle av. J.-C.Occupé dès le Xe siècle av. J.-C. par les Ligures, puis après la première migration celte par les Celto-Ligures, le site d’Arles est fréquenté par des commerçants méditerranéens, Phéniciens et Étrusques notamment. Avec la fondation de Marseille (600 av. J.-C.), la ville s'organise vers la fin du Ve siècle av. J.-C. d'abord en emporion grec puis en colonie appelée Théliné[1]. Lors de la poussée celte du début du IVe siècle av. J.-C., la cité revient sous domination autochtone et reprend son nom d'Arelate[2] et entretient des relations mouvementées avec sa voisine Marseille. À la fin de l’été 218 av. J.-C., Hannibal franchit le Rhône à proximité d’Arles[3]. Peu après vers 200 av. J.-C., Arles participe à la fédération des Salyens fondée par une aristocratie locale qui s'oppose à la cité État marseillaise. Création de la Narbonnaise Au cours du IIe siècle av. J.-C., Marseille luttant contre les Salyens, Arles subit d'importants dégâts de manière quasi-concomitante avec une importante crue du fleuve[4]. Les quartiers périphériques méridionaux au sud de l’enceinte primitive sont alors abandonnés. Après l'écrasement de la confédération en 122 av. J.-C., les Romains s'installent en Provence. Arles se trouve probablement rattachée à la Gaule narbonnaise fondée en 118 av. J.-C., bien que certains historiens incluent dès cette époque la cité arlésienne dans la zone d'influence de Marseille. Arles, lieu stratégique La Provence est rapidement aux prises avec des peuples du Nord de l'Europe (Cimbres, Teutons et Tigurins) qui battent les armées romaines à la bataille d'Arausio (Orange) en 105 av. J.-C. Pour leur interdire l'accès de l'Italie, le consul Marius intervient dans la région d'Arles où fait établir le cantonnement de 5 légions (30 000 hommes). Pour des raisons logistiques, il y fait creuser un canal à l'embouchure du Rhône, large fossé appelé Fosses Mariennes. Plutarque dit que 3 ans plus tard Teutons [5] et Ambrons passent devant le camp de Marius sans arriver à le défaire pour se diriger vers l'Italie. Ils sont suivis par les troupes de Marius qui les écrase à Pourrière, lors de la bataille d'Aix. Après ces victoires, Marius abandonne l'usage de la nouvelle voie d'eau aux Marseillais qui étendent ainsi leur influence sur Arles, désormais port à la fois fluvial et maritime. Époque romaineIer siècle av. J.-C. : fondation de la colonieAprès un début de siècle marqué par les dernières révoltes salyennes[6], la chance d'Arles survient en 49 av. J.-C. quand la cité soutient Jules César contre Marseille. En récompense de cette aide, la cité devient une colonie romaine (46 av. J.-C.)[7], et César y établit les vétérans de la sixième légion[8]. À cette date, un plan d'urbanisme monumental est lancé portant sur la création d'une enceinte fortifiée, l'aménagement de vastes espaces publics et la construction des trois édifices majeurs : le forum, l'arc du Rhône et le théâtre. La fortune initiale de la ville date de cette époque. Ier, IIe et IIIe siècles : Arles gallo-romaineIer siècle : les extensions flaviennes Dès le début du Ier siècle, Strabon signale le rôle commercial de la cité[9]. La ville bénéficie d'un nouveau plan d’aménagement urbain à la fin du Ier siècle en raison de l'expansion de la cité liée au développement économique et commercial. Ce nouveau projet nécessite la modification du tracé nord de la première enceinte romaine pour permettre la construction des arènes.  IIe siècle Au siècle suivant, la ville s'agrandit à nouveau avec notamment la construction du cirque romain. Arles est le siège de l'importante corporation des nautes et le centre d'une région agricole céréalière qui exporte ses blés à Rome. IIIe siècle : les premières invasions et début de l'église arlésienne Si la tradition chrétienne situe vers 220-240 la présence de saint Trophime le premier évêque d'Arles, l'existence de l'Église arlésienne est toutefois avérée dès 254. La tradition historique rapporte que les faubourgs de la ville auraient été pillés par le Alamans[10], ce que semble confirmer l'archéologie[11]. Peut-être que des travaux de fortification, à l'instar de ceux entrepris dans de nombreuses cités sont alors réalisés. IVe siècle : Arles, ville impériale Le développement urbain ne reprend qu'au début du IVe siècle, sous l'empereur Constantin, avec une nouvelle croissance politique et administrative. La cité devient une résidence appréciée de l'empereur qui y séjourne à plusieurs reprises[12]. Ayant reconnu la religion catholique[13], Constantin organise un concile dans la cité[14], le 1er août 314 pour y faire condamner le donatisme. Un autre suit en 353, à l'instigation de son fils Constance II, qui consacre le triomphe temporaire de l'arianisme. C'est de cette époque que datent les premiers sarcophages paléo-chrétiens arlésiens[15]. La ville connaît alors une période de prospérité, notamment grâce à son commerce, comme le souligne le poète et homme politique Ausone. Début du Ve siècle : Arles, capitale des GaulesProbablement en 407[16], l'administration impériale déplace la préfecture du prétoire des Gaules située jusqu'alors à Trèves, désormais trop exposée, sur Arles[17]. La cité provençale connaît en conséquence une véritable renaissance politique un siècle exactement après Constantin Ier. Toutefois, ce nouveau rôle n’exclut pas les menaces d’invasions. Ce double aspect militaire et politique marque le Ve siècle arlésien. Arles est successivement la résidence de l'usurpateur Constantin III de 407 à 411, puis du patrice Constance[18]. L'importance de la cité est renforcée en 418 par l'empereur Honorius[19] qui proclame Arles lieu d'assemblée annuelle des sept-provinces. Auparavant, le 22 mars 417, le pape Zosime avait élevé l'Église d'Arles au rang de primatiale des Gaules en faveur de son évêque Patrocle[20]. La ville se transforme à la fois par la construction de nouveaux édifices chrétiens[21] et par l'apparition des habitations parasitaires[22] en liaison avec l'accroissement de population due au transfert de la Préfecture et à la recherche d’une protection auprès des remparts de la ville. Fin du Ve siècle : Arles à la fin de l'Empire La présence des Wisigoths installés en Aquitaine depuis 418[23] est une menace permanente pour la cité[24]. Au printemps 451, Aetius s’attarde dans la ville pour obtenir des renforts avant d'affronter Attila[25]. Après la mort de Valentinien III (455), les rois barbares fédérés cherchent à agrandir leurs territoires. La ville d'Arles est ainsi mêlée à de nombreux événements marquant la fin de l'Empire, comme la proclamation d'Avitus, empereur[26] ou l'intervention puis et la présence de l'empereur Majorien[27] dans la cité. À partir de 471, les événements se précipitent, d'abord par la défaite des troupes romaines de l'empereur Anthémius[28], puis par un nouveau siège en 472 et enfin par la prise de la cité en 473. Après une restitution de courte durée[29], Euric reprend la ville d'Arles au cours de l'année 476 (ou 480) avant de se rendre maître de toute la Provence en deçà de la Durance. Cette fin de siècle est marquée par le déclin d'Arles qui a vu ses campagnes dévastées et qui perd son rôle de capitale régionale au profit de Marseille[30]. La ville d'Arles et la Provence, affaiblies et représentant l'accès à la Méditerranée, deviennent ainsi un objet de convoitise pour leurs voisins du nord. Haut Moyen ÂgeVIe siècleLa fin de la romanitéLes conflits du début du siècle Passée sous la domination du roi burgonde Gondebaud au plus tard en 499 ou 500, la ville repasse en 501 à l'occasion d'un conflit entre Francs et Burgondes sous le contrôle des Wisigoths[31]. Dans la foulée, les Francs réconciliés avec les burgondes de Gondebaud essayent à leur tour d'accéder à la mer. En 502, puis lors d'un siège en 507-508, ils tentent ainsi sans succès de s'emparer de la cité d'Arles[32]. Lors de cette seconde tentative, la cité assiégée est secourue par les Ostrogoths de Théodoric le Grand. Après la libération de la ville, le roi Ostrogoth ravitaille les habitants, finance la restauration des remparts et prend la cité sous sa protection.  Le protectorat ostrogoth Les années 510-540 qui suivent correspondent à une période de tranquillité avec deux hommes illustres : le préfet du prétoire des Gaules Libérius et l'évêque Césaire d'Arles[33] qui évangélise les campagnes. Protégée par le soutien militaire bienveillant de Théodoric, la ville échappe jusqu’au début des années 530 aux ambitions Burgondes et Franques. Le rattachement aux Francs Menacée en 532 par les Burgondes, puis en 534 par Thibert (ou Théodebert)[34], la cité est vendue en 536 avec la Provence par les Ostrogoths[35]. Au cours de l'hiver 536 / 537, les Francs Thibert fils de Thierry et son oncle Childebert viennent prendre possession de leur nouvelle acquisition[36]. Arles passe alors sous l'autorité de princes chrétiens et pour la première fois obéit à des maîtres nordiques étrangers aux traditions romaines. Des liens particuliers sont alors établis entre la royauté et l'évêché[37]. Ainsi, en 548, le pape Vigile à la demande du roi Childebert Ier nomme Aurélien vicaire du Saint Siège dans les Gaules et lui accorde le pallium. La même année[38], Aurélien fonde à Arles un monastère pour hommes sur ordre du roi Childebert[39], et peu de temps après, le 28 juin 554, un concile se tient à Arles sous la direction de l'énergique évêque Sapaudus. Les catastrophes de la fin du VIe siècleLa seconde moitié du siècle est marquée par des épidémies, des troubles et des catastrophes naturelles. Dès la fin des années 540, Arles est frappée par la peste, appelée peste de Justinien[40]. La ville subit également le contrecoup de conflits entre Francs neustriens de Gontran (à l'ouest), austrasiens de Sigebert (à l'est) après le partage de 561 et la création du couloir australien reliant l'Auvergne à Marseille et isolant Arles[41]. Le territoire Provençal est aussi ravagé en 574 par les Lombards[42] et en 585 ou 587, la cité est également affectée par les Wisigoths[43]. De nombreux auteurs datent de la seconde moitié du VIe siècle la construction d'une enceinte réduite[44] faite de blocs arrachés aux monuments romains[45] pour limiter le territoire à défendre en cas d'attaque[46]. Puis viennent les catastrophes naturelles. En 580, une crue historique noie les faubourgs de la ville ; le cirque romain dévasté ne sera jamais réhabilité. Enfin la ville et son territoire subissent la grande famine de 585. La fin du siècle est connue grâce en particulier aux lettres papales adressées à l'évêque Virgilius qui succède à Licerius en 588. Le pape lui reproche les conversions forcées de juifs[47] et la pratique de la simonie[48] tout en lui confiant les préparatifs de la mission d'évangélisation de l'Angleterre[49]. En moins de cinquante ans, à la suite des troubles et de la peste, la ville s'est repliée sur elle-même. Cette insécurité et cette tragédie démographique ruinent l’agriculture et la famine règne. À la fin du VIe siècle, Arles et son territoire entrent dans une période difficile et la vocation défensive de la cité devient alors primordiale. VIIe siècle : Arles sous les derniers MérovingiensAu tout début de ce siècle la Provence comme le reste de la Gaule est soumise à des hivers très rigoureux. Si les campagnes sont dépeuplées par la crise démographique qui suit la Peste de Justinien, la cité semble toutefois florissante grâce à ses activités portuaires. De même, l'archevêché d'Arles joue toujours un rôle important ainsi que le confirment, le pallium et vicariat conférés par le pape Boniface IV, en 613, à l'évêque Florianus. Sous le règne de Clotaire II (613-629), Arles qui dispose d'un atelier monétaire, est alors administrée par les représentants des branches mérovingiennes, soit dans le cadre d'une Provence unifiée, soit de manière individualisée par un duc. Il existe ainsi à plusieurs reprises une Provence arlésienne (en opposition à la Provence marseillaise)[50], dont la présence semble aller de pair avec l'existence, comme au siècle précédent sous Gontran, du couloir austrasien. À partir de 673-675, un patrice résidant à Marseille dirige la Provence au nom des souverains francs[51]. On signale également quelques rares événements, comme le concile d'Arles[52], présidé en 682 par l'évêque de la cité Felix. VIIe et VIIIe : la transformation du commerceAu VIIe siècle, les marchands orientaux notamment syriens concentrent entre leurs mains le commerce d'importation en Gaule. Celui-ci se poursuit au siècle suivant. Un diplôme de Chilpéric II de 716[53], nous indique par exemple les denrées importées et transitant par Arles ou son port avancé Fos[54]. Henri Pirenne souligne toutefois que les échanges entre l'Occident et l'Orient déclinent fortement dès la présence Sarrasine en Méditerranée occidentale au début du VIIIe siècle. Il constate que des produits orientaux tels que l'or, la soie, le poivre et le papyrus disparaissent pratiquement sous les carolingiens et que le commerce entre l'Occident et l'Orient ne se fait plus que par les négociants juifs, probablement des Radhanites, seuls liens entre l'Islam et la Chrétienté[55]. VIIIe siècle : la reprise en mains carolingienneLes informations disponibles sur le VIIIe siècle, comportent beaucoup de lacunes; par exemple on ne connaît aucun évêque d'Arles entre 683[56] et 788[57]. Présence sarrasine et opposition aux maires du Palais Vers le milieu des années 710, des troubles sont signalés en Provence occidentale. Un texte de 780[58] fait écho à une révolte conduite par le patrice Antenor contre le pouvoir franc de Pépin de Herstal, puis de Charles Martel, révolte qui s'accompagne de spoliations de biens ecclésiastiques. Dix ans plus tard, le danger vient des Sarrasins. Les Sarrasins qui ont traversé les Pyrénées en 720, entreprennent en 725 une grande razzia : ils prennent Carcassonne, le Languedoc jusqu'à Nîmes, et s'aventurent dans la vallée du Rhône jusqu'à Autun[59]  Reprise en main par les Francs En 735-739, devant le danger des troupes de Charles Martel, qui descendent le long du sillon rhodanien jusqu'au Languedoc, Arles et Avignon conduits par le duc Mauronte auraient fait appel pour leur défense à ces derniers. D'après la Chronique de Frédégaire[60], Charles Martel s'empare et pille la ville en 739. Après la victoire des Francs, Arles et la Provence sont mises au pas avec rigueur par le pouvoir carolingien. Les patrices sont supprimés remplacés par des comtes et le découpage administratif se cale sur celui des diocèses épiscopaux. Fin du VIIIe et début du IXe : Arles et la Renaissance carolingienneToutefois à la fin du siècle vers 780, apparaît une période de prospérité, le Renouveau Carolingien probablement liée au changement de politique des rois carolingiens en Provence et Septimanie. En 800, Théodulf, évêque d'Orléans, de passage dans la cité signale tous les produits qu'on peut y trouver grâce à son port[61] : Arles est à cette époque un port franc prospère ouvert sur le monde méditerranéen. Ce renouveau se poursuit au début du IXe siècle avec la mise en culture de nouvelles terres. Se trouvant sur un des itinéraires des marchands chrétiens et juifs qui vont vendre des esclaves à Cordoue[62], la ville connaît toujours un commerce florissant et accueille probablement une communauté juive nombreuse[63]. L'Église d'Arles jouit également d'un rayonnement important : un concile[64] s’y tient en 813 présidé par Jean II[65], puis en 824, son successeur, l'archevêque d'Arles Noton, échange des terres de la campagne arlésienne avec le comte Leibulf[66]. IXe siècleArles à l'époque des successions carolingiennesEt pourtant, en ce début du IXe siècle, les côtes de Septimanie et Provence commencent à se doter de défense contre les pirates par la construction d'édifices fortifiés[67]. Mais c'est surtout après la mort de Charlemagne, que l’histoire d’Arles va s’inscrire dans le processus de désagrégation de l'Empire carolingien avec la désorganisation du pouvoir civil, les troubles et les invasions. Au gré des successions apparaît alors un territoire autonome et bien individualisé appelé royaume de Provence qui va constituer la Provence. Arles sous Louis le Pieux Dès les premières luttes des fils de Louis le Pieux (814-840) contre leur père, la Provence subit l'assaut d'envahisseurs venus de la mer qui remontent le Rhône. Pour lutter contre ces pirates, l'empereur regroupe vers 835 l'ensemble des comtés provençaux sous l'autorité d'un duc résidant à Arles, probablement Leibulf. En 841, on signale un certain duc Garin[68], qui avec ses contingents arlésiens et provençaux participe de façon décisive à la bataille de Fontanet, le 25 juin 841. Cela n'empêche pas Arles d'être pillée en 842 par les Sarrasins. Arles sous Lothaire Ier Après le traité de Verdun (843), la Provence passe sous l'autorité de Lothaire Ier et de ses représentants, dont le duc Fulcrad[69] qui tente en 845 une sécession de la Provence avec la participation probable des Arlésiens. Dans cette période de troubles, Arles est à nouveau attaquée en 850, mais contrairement à 842, elle se défend avec succès et massacre les barbaresques dans leur fuite. Arles : un port actif avec le Moyen-Orient En cette milieu de siècle, nous avons des témoignages que la ville d'Arles malgré ces évènements est encore prospère et possède un port actif. Le diacre Florus qui écrit peu après 843, parle en effet d' Arelas optima portus (Arles, riche port). De même quelques années plus tard vers 860-870, le géographe arabe Ibn Khordadbeh dans son livre des Routes et des Royaumes évoque les marchands juifs qu'il appelle Radhanites et qui à partir des ports du pays franc se dirigent vers le Moyen-Orient, emportant des marchandises d'origine septentrionale (esclaves, épées et peaux) pour ramener des épices. Arles sous Charles de Provence  En 855 à la suite du décès de Lothaire Ier, le partage de son royaume donne naissance à la Provence (royaume incluant le Lyonnais, la Viennoise et la Provence proprement dite) dévolue à Charles qui laisse l'administration de son royaume à Girart de Roussillon[70]. La cour réside à Vienne qui devient ainsi la capitale de ce Royaume au détriment d'Arles jusqu'au début du Xe siècle. C'est à cette époque (859) que les Normands, de passage en Méditerranée, dévastent le territoire d'Arles[71]. Arles sous l'empereur et roi d'Italie, Louis II le Jeune À la mort de Charles (863), la partie sud de son royaume, c'est-à-dire la Provence limitée aux territoires d'Arles, Aix et Embrun, revient à Louis II le Jeune empereur et roi d'Italie. Sous cette nouvelle autorité, le pouvoir semble alors exercé par les évêques qui sont amenés à prendre la défense de la population. Ainsi, l'archevêque d'Arles Rotland (852-869) fait fortifier le théâtre et intervient dans les campagnes. Lors d'une razzia en Camargue en septembre 869, les Sarrasins le surprennent en train de superviser la mise en défense de la région. L'évêque est fait prisonnier, puis échangé contre des armes, des esclaves, et autres richesses. Malheureusement, les Arlésiens ne récupéreront que son cadavre, habillé et mis sur un siège par les barbaresques au moment de la remise de rançon[72]. Arles sous Charles le Chauve et Boson duc de Provence En 875, à la mort de l’empereur, la Provence est récupérée par Charles le Chauve. Boson est nommé duc de Provence[73] et accueille à ce titre à Arles le pape Jean VIII[74] au printemps 878. À cette occasion l'évêque d'Arles Rostaing, reçoit le pallium. Boson[75] se laisse tenter peu après par la couronne italienne[76] proposée par Jean VIII. Mais sa tentative se heurte aux nobles italiens et Boson doit retourner en Provence après une expédition infructueuse de quelques mois. La création du royaume de ProvenceLa tentative de Boson Le 15 octobre 879, Boson[77] entre en rébellion contre les successeurs carolingiens contestés, Louis III et Carloman II et se fait sacrer Roi de Provence[78] dans son château de Mantaille avec l'appui des grands et celui minoritaire des évêques provençaux, dont Rostaing archevêque d'Arles[79]. Toutefois, la tentative tourne rapidement à l'échec et Carloman récupère la Provence après la prise de Vienne en octobre 881 et laisse comme trace de son autorité quelques deniers frappés à Arles. Mais dans cette période troublée, les Sarrasins toujours présents et opportunistes, pillent à nouveau la cité peu de temps avant 883. À la mort de Carloman (884), l'autorité de Charles III le Gros s'étend à la Provence; Boson rentré en grâce s'éteint à Arles, le 11 janvier 887, et son fils Louis est adopté peu après par l'empereur[80]. L'établissement de son fils Louis III En 890, Louis III est proclamé à son tour roi de Provence toujours avec le soutien de l'archevêque d'Arles Rostaing. Résidant à Vienne, Louis entreprend au début de son règne (896) quelques tentatives contre les Sarrasins qui continuent à dévaster la Provence. Il se décharge ensuite de l'administration de son royaume sur le comte Thibert[81] qui intervient dans plusieurs cités, en particulier à Arles. Arles à la fin du IXe siècle En cette fin de siècle, Arles est une citadelle fortifiée dominant un territoire déserté. Plusieurs textes[82], évoquent des terres dépeuplées par l'assaut des barbares qui s'installent vers 890 en Provence orientale, au Fraxinet. Si la ville a abandonné son rôle de capitale, elle conserve toutefois un rôle économique[83] et religieux important[84]. Xe siècleArles sous Hugues d'ArlesL'histoire de la première moitié du Xe siècle est marquée par Hugues d'Arles, comte d'Arles et de Vienne, successeur du comte Thibert et cousin du roi Louis III. En 911, il s'installe à Arles dont il fait, malgré les conflits initiaux avec l'aristocratie locale (911-920) et ses activités en Italie, la capitale de son royaume. La suzeraineté de Conrad le PacifiqueDès 948 (ou 949), Conrad, dit le Pacifique, appuyé par le roi de Germanie, réussit à faire reconnaître sa suzeraineté sur l'ancien royaume de Provence. Conrad[85] affirme son autorité en créant le marquisat de Provence et en nommant trois comtes et des vicomtes[86], étrangers au pays, dont un à Arles qui va rapidement supplanter tous les autres. Il s'agit du comte d'origine bourguignonne Boson II (parent éloigné du Boson de la fin IXe siècle), à l'origine de la première lignée des comtes de Provence. Naissance de la Ire dynastie des comtes de Provence et de la féodalitéLa sécurité en Provence : le problème des Maures Le problème sécuritaire le plus important en Provence surtout dans la partie orientale, ce sont les Sarrasins. La lutte contre ces pillards n'est d'abord que sporadique dans la mesure où les comtes de Provence se trouvent engagés en Italie dans leurs entreprises de conquête. À la suite de l'enlèvement de l'abbé Mayeul, les princes de Provence réunis sous l'égide du comte Guillaume Ier, qui a succédé à son père Boson en 968[87], sont définitivement victorieux des Maures à la bataille de Tourtour en 973[88]. L'établissement de la première dynastie comtale à Arles Cette victoire obtenue sans les troupes de Conrad est importante : elle permet à Guillaume d'obtenir la suzeraineté de fait de la Provence (il va distribuer les terres reconquises à ses vassaux) et à Arles de retrouver son statut de capitale où peu après 981, le comte devenu marquis de Provence revient s'y établir. C'est également dans la seconde moitié de ce siècle que naît avec la première lignée comtale, la féodalité arlésienne. À Arles, il s'agit des fondateurs des plus illustres familles arlésiennes : d'abord Pons juvenis pour la famille des Baux dès 952 et ensuite Daidonat pour celle des Porcelet en 972. La féodalité arlésienne a ses propres particularités : elle est bien sûr rurale, mais aussi urbaine et commerçante. Dès 980, la paix revenue apporte les conditions d'un renouveau économique[89] et la renommée du comte, un éphémère rayonnement politique[90]. Moyen ÂgeXIe siècleAffaiblissement du pouvoir comtalDes causes multiples Dès les premières années du XIe siècle, les comtes Guillaume II dit le Pieux (993-1019) et Roubaud de Provence, son oncle[91], ne sont plus en mesure de tenir les grands lignages en respect. En 1008, à la mort de Roubaud, s'ouvre donc une période de troubles[92], aggravée par la puissance croissante des grandes familles[93], la militarisation de la société arlésienne[94] et le rattachement au Saint-Empire romain germanique en 1032[95] La réforme Grégorienne à Arles et la crise de la fin du siècle Autre facteur d'affaiblissement du comte : la Réforme grégorienne. À Arles et en Provence, dès les années 1040, elle devient un instrument d'une politique visant directement l'archevêque d'Arles et de manière plus subtile, le comte de Provence. Inaugurée avec la Paix de Dieu[96], la réforme grégorienne essaye aussi d'éliminer les prélats qui ont tendance à mener une politique plus dans l'intérêt du patrimoine familial que de celui de l'Église. Cette politique se radicalise après 1078 et conduit à une véritable crise politique entre le comte affaibli, qui se place sous la suzeraineté papale reniant ainsi ses liens de vassalité avec l'Empereur, et l'archevêque d'Arles Aicard de la famille des vicomtes de Marseille, excommunié mais soutenu par la cité, les grandes familles et le comte de Toulouse. Anibert[97] voit dans cette crise le ferment des idées d'émancipation de la cité qui se concrétiseront cinquante ans plus tard par le consulat. Finalement, ce n'est qu'après 1096 que l'Église profitant de l'absence des dynasties locales parties en croisade, pourra mettre de l'ordre dans sa hiérarchie. La vie économique : défrichements et commerceSur le plan économique, le mouvement de reprise amorcé dès la fin du Xe siècle continue après l'an 1000. Des terres sont remises en culture et de nombreuses chapelles sont bâties. La cité elle-même se développe à l'extérieur des murs[98]. Après les années de tension 1015 - 1040, la ville s'ouvre aux commerçants italiens[99] à l'époque où Gênes et Pise deviennent des puissances en Méditerranée[100]. Les défrichements reprennent après 1050, essentiellement sous la forme d'assèchements de marais, notamment autour de l'abbaye de Montmajour[101] et en Crau[102]. XIIe siècleLa cité va être au cours de ce siècle l'objet d'un mouvement d'émancipation urbaine, l'un des plus anciens de Provence. Ce mouvement s'inscrit dans un contexte d'une grande instabilité politique, d'un enrichissement de la cité et d'un développement religieux important. Installation de la 2e dynastie des comtes de Provence et du consulatUn mariage arrangé et contesté qui conduit à la partition de la Provence En 1112[103], le comte de Barcelone Raimond Bérenger épouse Douce la fille aînée de Gerberge de Provence, comtesse de Provence : c'est le début officiel de la deuxième dynastie des comtes de Provence[104]. Toutefois cette transaction est contestée[105]; dès 1112 par de grandes familles provençales[106], puis à partir de 1119[107] par le parti Toulousain soutenu par les familles arlésiennes qui s'opposent dans la cité à l’archevêque d'Arles[108], représentant du pape et allié des comtes catalans. Finalement, en 1125[109], un accord est signé partageant la Provence en un marquisat au Nord attribué aux Toulouse et un comté au Sud, dont Arles est la capitale, revenant à Barcelone. La création du consulat et les guerres Baussenques Malgré le traité de 1125, l'autorité du comte autour de la région d'Arles est presque nulle. La mort de Douce en 1130 et celle de Raimond-Berenger en 1131 font résurgir les problèmes de succession latents du comté de Provence. Dès 1131, les seigneurs des Baux, désormais soutenus par le comte de Toulouse[110], font donc valoir leurs droits[111] auprès de l'empereur Conrad. Ce conflit latent est aggravé par la situation politique d'Arles éclatée en quartiers dont les seigneurs[112] sont unis objectivement dans le refus de laisser le comte de Provence devenir possessionné dans la cité. Dans ce contexte, la mort du comte Raimond-Berenger[113] donne l’impulsion supplémentaire nécessaire à la création en 1131 d’un consulat[114]. En 1144, la mort sans doute non fortuite du comte de Provence Bérenger-Raimond[115] déclenche les Guerres Baussenques[116] auxquelles participent dans un premier temps les Arlésiens, alliés aux Baux. C'est probablement en relation avec ces luttes qu'il faut appréhender la révolte des Arlésiens contre leur archevêque en 1150 ou en 1156. Au terme de conflits successifs[117], elles se terminent en 1162 par la victoire des comtes catalans et la défaite des Baux[118]. Arles perd son rôle de capitale de la Provence et s'érige en RépubliqueLes conséquences Les guerres baussenques, qui permettent à la dynastie comtale de mettre au rang les Baux, servent en premier lieu les intérêts d'une autre grande famille arlésienne, celle des Porcelet. En 1162, le dénouement de cette crise corrobore leur choix politique en faveur des comtes de Provence. Tandis que les châteaux de Trinquetaille et des Baux sont pris, la fin du XIIe siècle consacre la puissance de cette famille. Ils jouent alors en Provence un rôle politique de premier plan et mènent une politique personnelle de prestige au détriment des vieux ennemis de la famille de Barcelone. Ce rôle s'explique au-delà du soutien à la famille comtale, par un patrimoine et des revenus très importants qui apportent les moyens matériels nécessaires à leur politique et par une cohésion lignagère faite de solidarité et d'une conservation du patrimoine en indivis. C'est à peu près à cette époque (1150-1160) (ou 1142 ?) que les archevêques d'Arles font de Salon-de-Provence leur résidence principale lorsque l'archevêque d'Arles, Raymond de Montredon devient seigneur de Salon. La richesse du terroir, la protection offerte par le château de l'Empéri d'une part et l'agitation urbaine d'Arles d'autre part, expliquent ce choix dans une période troublée par les guerres et les révoltes. La ville et son château sont ainsi liés pendant presque huit siècles à la temporalité de l'Église d'Arles. À Arles, la diffusion des usages féodo-vassaliques au bénéfice des seigneuries ecclésiastiques qui est contemporaine de la normalisation des relations entre les évêques et les grands laïcs après les graves tensions de la période grégorienne, s’applique avec une particularité : l’augmentation des domaines inféodés de la famille des Baux. Une présence plus marquée des empereurs germaniques Dans ce contexte de faiblesse des comtes, Frédéric Ier Barberousse (1122-1190), empereur germanique depuis 1155 et suzerain de la Provence souhaite reprendre le vieux titre de Roi d'Arles et rappeler ainsi son autorité. Il confirme alors de nombreux privilèges de l'Église d'Arles, intervient diplomatiquement dans les guerres Baussenques et se fait couronner le 31 juillet 1178 dans la basilique Saint-Trophime par l'archevêque Raimon de Bollène (1163-1182) en présence de tous les grands du royaume à l'exception notable du comte de Provence et de Barcelone. Cause ou conséquence, c'est à cette époque, vers 1180, que les comtes de Provence délaissent Arles et s'installent à Aix et que la cité se dote d'un gouvernement connu dans l'histoire sous le nom de République d'Arles (1180-1251) à l'instar des villes italiennes avec qui la cité entretient de nombreuses relations. Après la création de la République d'Arles, et la disparition de conflits internes entre quartiers de la cité, les habitants décident d'enfermer le vieux Bourg, le Bourg-neuf et le Marché dans une nouvelle enceinte pratiquement terminée en 1190[119]. Vie économique et religieuse au XIIe siècleL'économie arlésienne au XIIe siècle Sur le plan économique, au XIIe siècle, le port d'Arles est actif comme en témoignent les épisodes de la guerre maritime et les statuts de la ville. Il existe une flotte militaire arlésienne : en 1114 par exemple, des bateaux de la cité participent à la croisade de Majorque; de même, en 1120, la flotte d'Arles (14 navires conduits par les Baux et les Porcelet) aide les Galiciens contre les musulmans de Espagne; enfin, en 1165, des navires arlésiens participent avec les Pisans à la tentative d'interception du pape Alexandre III. De nombreux articles des statuts de la ville font également référence aux activités portuaires, ainsi l'article 140 (rédigé entre 1160 et 1200) précise les conditions d'embarquement des pèlerins à Arles. Les chevaliers et les probi homines arlésiens bénéficient du développement des échanges, notamment par les revenus de la lesde, des tonlieux et du sel. Accumulant d'énormes richesses qui en feront les bailleurs de fonds des comtes[120], ils deviennent extrêmement puissants. Arles bénéficie aussi des croisades; on rapporte ainsi que la première attestation en France de moulins à vent (d'origine moyen-orientale), figure dans une charte de la ville d'Arles datée de 1170. La communauté juive d'Arles, relativement importante, profite également de l'essor du commerce. En 1165, Benjamin de Tudèle dénombre deux cents chefs de famille dans la cité; ils contrôlent une partie du commerce des produits de luxe et celui du vermillon et certains d'entre eux s'occupent des affaires de l'archevêque, du comte et des Baux. Sur cette base de deux cents chefs de famille juifs, on peut tenter une estimation de la population globale de la cité : environ 8 000 à 10 000 habitants. C'est une estimation proche de celle de l'historien Louis STOUFF qui juge le chiffre de 5 000 à 6 000 avancé par Erika Engelmann à la date de 1200, comme probablement en deçà de la vérité. Toutefois, au XIIe siècle Arles ne réussit pas à capter à son profit le trafic international renaissant (draps des Flandres, épices et produits du Levant) qui fait la fortune de Saint-Gilles, ville neuve établie à environ vingt kilomètres en aval du Petit Rhône à côté d'un ancien marché aux portes d'une abbaye, favorisée par un pèlerinage et par l'installation de marchands italiens qui en quelques années en font le port commercial le plus actif de la région rhodanienne. La vie religieuse arlésienne au XIIe siècle Le XIIe siècle est sur le plan religieux une époque de transformations. À côté des modifications du bâti cultuel, les nouveaux ordres religieux fondés à la fin du XIe ou au début du XIIe siècle s'implantent dans la cité et contribuent à l'évolution religieuse de la ville.

XIIIe siècleL'avènement de la 1re dynastie d'Anjou et la fin de la république d'ArlesLe mouvement d'émancipation urbaine se poursuit au XIIIe siècle, contrarié par de nouveaux acteurs, tels l'Église confrontée aux Albigeois, les Guelfes et les Gibelins, les princes franciliens et la royauté française. Ainsi, après quelques conflits initiaux, dont celui lié au contexte de la première croisade des Albigeois (1209-1218), la cité s'oriente vers 1220, à l'instar des cités italiennes, vers un type de gouvernement particulier, le podestat et s'arroge alors une réelle autonomie. En 1235-1237, avec la confrérie des bailes puis en 1245-1250, la cité se révolte, dans un mouvement profondément anti-clérical, contre son archevêque, avant de capituler en 1250 devant l'armée de Charles d'Anjou, le frère du roi Louis IX, qui impose la nouvelle dynastie des comtes de Provence. Les Capétiens après avoir mis en place une administration tatillonne, aussi bien vis-à-vis des grandes communautés, que de la noblesse ou du clergé, rèvent d'Italie où ils partent, suivis par la noblesse provençale notamment arlésienne, en 1265. Les transformations du XIIIe siècle arlésienSur le plan politique, la capitulation de 1250 marque une rupture dans l'histoire arlésienne. La ville perd ses consuls remplacé par le viguier et les fonctionnaires comtaux[121], ainsi que tous ses biens. Elle ne conserve que quelques privilèges qu'elle s'emploie à défendre aprement[122]. La noblesse autrefois fière et jalouse de ses prérogatives, se transforme et va désormais rechercher les honneurs, rentes et carrières auprès du comte. Dans ce contexte politico-religieux, le XIIIe siècle arlésien est celui des ordres mendiants qui s'installent en nombre dans la ville[123]. Enfin, sur le plan économique la prospérité continue, probablement favorisée à la fin du siècle par la paix et la sécurité apportées par la première dynastie d'Anjou. Ainsi à la fin du siècle, Arles qui s'étend et englobe de nouveaux quartiers dans une enceinte agrandie, atteint son optimum démographique du Moyen Âge avec une population d'environ 15 000 habitants. Moyen Âge tardifAprès l'installation de la première dynastie Angevine en 1250, la cité subit un déclin politique (au profit d'Aix, capitale du Comté), ecclésiastique (Arles devient une succursale de la papauté installée en 1309 à Avignon), économique (concurrence de d'Avignon et de Marseille). Ce phénomène se trouve amplifié à compter des années 1340-1350 par un effondrement démographique lié à la trilogie célèbre : guerres, pestes et disettes. Pour Arles, la disette est un accident, la peste un mal périodique et la guerre une menace permanente, venant du continent au XIVe siècle puis de la mer jusqu'à la fin des années 1460. Les guerres liées à l’installation de la seconde dynastie Angevine, permettent toutefois à la ville de retrouver en 1385 une partie de ses droits aliénés en 1250. Paradoxalement dans ce contexte déprimé, le pays d'Arles fort demandeur en main d'œuvre devient un centre d'immigration. Ces flux migratoires seront à l'origine de la reprise démographique de la cité dans les années 1470. À la fin du Moyen Âge, en 1483 quand la Provence est rattachée au royaume de France, la société arlésienne est devenue une société d'agriculteurs et d'éleveurs, avec une noblesse nombreuse et riche qui va dominer la ville jusqu'à la Révolution. XIVe siècleUn début de siècle prospèreAu début du XIVe siècle, Arles bénéficie d'une prospérité à la fois intellectuelle, démographique et économique. La ville d'Arles accueille en 1306, les juifs chassés du Languedoc. Le rabbin et philosophe juif averroïste Joseph ibn Caspi également connu sous son nom provençal de Sen Bonfos ou Don Bonafoux de l'Argentière, s’installe ainsi en Provence d'abord à Tarascon en 1306 puis à Arles en 1317 où il se lie avec Kalonymos ben Kalonymos (Shem Tov ben Shem Tov) et rédige son introduction au Pentateuque, le Tirat Kessef, qui lui valut de se brouiller avec Kalonymos ben Kalonymos et les maîtres de celui-ci. Sur le plan économique, la ville affiche une prospérité robuste grâce à la production agricole de ses affars[126], à la qualité de son élevage ovin[127] qui alimente le commerce de la laine et des peaux et à la richesse de ses salins[128]. La ville compte également de nombreux moulins à vent (23 en 1332), essentiellement sur la colline du Mouleyres et un port actif qui se développe dans la première moitié du XIVe siècle à destination de Tarascon et Aigues-Mortes.

Suivi par des famines, la peste et des guerresLes premières difficultés Pourtant, des prémices annonçaient déjà un recul du rayonnement de la cité. Sur le plan politique, la ville qui avait perdu un grand nombre de privilèges au milieu du XIIIe siècle, s'était effacée devant la capitale comtale Aix. De même pour l'archevêché d'Arles, le XIVe siècle ne s'annonce pas plus favorable que le XIIIe. Au début du siècle, l'installation de la papauté à Avignon (1309) fait que les prélats arlésiens sont peu présents dans leur diocèse et Arles cesse d'être la résidence de ses archevêques. À ce déclin déjà commencé sur le plan politique, administratif et ecclésiastique, se rajoutent au début des années 1320, les premières difficultés économiques : des récoltes insuffisantes apparaissent dès 1315 et s'aggravent dans les années 1323, 1329 et 1332. La trilogie médiévale : peste, disettes et guerres Ce n'est toutefois qu'à partir du milieu du XVe siècle, que la situation se dégrade. La ville d'Arles, toujours aux prises avec des disettes, subit des épidémies dont la fameuse peste noire de 1348 et une série de guerres ; elle voit sa population se réduire fortement. La peste noire apparait dans la ville d'Arles initialement en janvier 1348, puis à plusieurs reprises jusqu'à la fin du siècle[129]. En éliminant presque la moitié des consommateurs elle apporte un répit à la famine mais les terres désormais en friche et les surtout les guerres de la seconde moitié du XVe siècle rendent tout approvisionnement difficile. Les famines font leur réapparition en 1357 et surtout entre 1368 et 1375. Les guerres apparaissent peu après et touchent une population fortement affaiblie par les disettes et les épidémies. Venant du continent, elles commencent en 1355 et se terminent en 1399. Tout débute par un conflit local, quand en 1355, le Sénéchal de Provence, Foulques d'Agoult, fait le siège du château des Baux où s'est réfugié Robert de Duras qui meurt en 1356 à la bataille de Poitiers. La région est ensuite la proie de bandes armées désœuvrées pendant les trêves de la guerre de Cent Ans :

La ville bénéficiant alors de quelques années de tranquillité, le 4 juin 1365, Charles IV roi de Bohême se fait couronner comme son prédécesseur Frédéric Barberousse, roi d'Arles à la cathédrale Saint-Trophime. Mais le répit est de courte durée. À partir de 1367, les ambitions de Louis d'Anjou en Provence constituent un nouveau danger. Ainsi du 11 avril au 1er mai 1368, la ville est assiégée sans succès par des troupes conduites par Bertrand Du Guesclin, représentant les intérêts de Louis d'Anjou en Provence[130],[131]. À l'automne 1380, l'adoption de Louis d'Anjou par la reine Jeanne met toute la Provence en émoi. La Provence est coupée en deux : d'un côté les partisans de Louis d'Anjou conduits par les villes de Marseille et d'Arles, de l'autre ceux de Charles Duras regroupés autour des villes d'Aix, Nice et Tarascon. De 1382 à 1387, pendant ces troubles appelés guerre de l'Union d'Aix, la confusion est à son comble. À compléter…. L'épisode le plus dramatique pour Arles se déroule en 1384. Au printemps de cette année, le chef tuschin allié de Charles Duras, Étienne Augier plus connu sous le nom de Ferragut, s’installe dans les Alpilles et fait régner la terreur jusqu'au Rhône et Arles qu'il prend le 24 juillet avec des complicités internes. Le viguier de la ville est tué[132]. Après quelques heures de troubles, les habitants se révoltent contre les Tuchins et les chassent de la cité. Le lendemain, une répression sévère est menée contre leurs partisans[133]. Toutefois, la ville d’Arles, prudente, attend le sort des armes avant de s’engager. Ainsi ce n’est qu’après plusieurs mois d’atermoiements que la cité accueille dans ses murs le 9 décembre 1384, Marie de Blois et Louis II son fils. Après avoir négocié des contreparties et établi une nouvelle convention (1385), Arles reconnaît alors ce dernier comme son nouveau seigneur. Enfin, un dernier conflit surgit en 1389 quand Raimond Roger de Beaufort[134], vicomte de Turenne et neveu et petit-neveu des papes Grégoire XI et Clément VI, reprend les armes et de ses châteaux des Baux et de Roquemantine, fait régner la terreur dans la Provence occidentale ; Arles est rançonnée deux fois, en 1392 et 1396. Finalement les arlésiens se mobilisent et avec l'aide de Louis II et son frère Charles de Tarente de retour de Naples en août 1399, pacifient définitivement le comté entre 1398 et 1399. La société arlésienne à l'avènement de la seconde dynastie d'AnjouEn 1385, lorsque la seconde dynastie d'Anjou prend possession du comté de Provence, la ville d'Arles s'est profondément transformée. Transformations démographiques et économiques Transformations politiques et religieuses À côté des impacts démographiques et économiques, cette période agitée apportent également son lot de transformations sur le plan politique et religieux. Sur le plan religieux, les confréries se développent à partir des années 1350 après s'être longtemps heurtées à l'autorité ecclésiastique, en souvenir de l'ancienne République d'Arles. Ces associations qui ont une activité charitable, conviviale, religieuse et surtout funéraire se mêlent de manière intime et quotidienne à la vie des arlésiens. Indiquer les principales confréries. Sur le plan politique, les années 1350-1385 et notamment la période liée à l’installation de la seconde dynastie Angevine permettent paradoxalement à la ville de retrouver[135] une partie des droits aliénés en 1251. Déjà en 1349, la ville d'Arles se dote d'un corps de syndics permanents (exécutif urbain) et dès 1368, la reine Reine Jeanne revenant sur la convention de 1251, autorise la ville à posséder des biens. La même année, la ville d'Arles se dote d'un capitaine de la ville chargé de la défense de la ville qui reprend une partie des fonctions du viguier comtal. La vie arlésienne à la fin du XIVe : la chronique de Bertrand Boysset À partir des années 1380, les chroniques de l'arlésien Bertrand Boysset constituent une documentation importante sur l'histoire événementielle et quotidienne de la ville. Il signale ainsi la crue du Rhône du 14 novembre 1396 qui noie les bas quartiers de la ville (la Roquette) sous deux mètres d'eau[136] ou la destruction des ailes des moulins du Mouleyrès par le Mistral. Il évoque également l'épidémie de peste qui se produit entre le 1er avril 1397 et janvier 1399[137]. Le XIVe siècle est donc une période de déclin, à la fois démographique, économique et ecclésiastique. Le recul démographique réduit de manière brutale la population arlésienne et affecte toutes ses activités en particulier l'agriculture qui manque de bras. Il entraîne la disparition de paroisses urbaines et les guerres la destruction des mas et des églises du faubourg. Mais paradoxalement les troubles politiques de la seconde moitié de ce siècle ont permis à la cité provençale de retrouver une partie de ses droits. XVe siècleAprès la terrible épidémie de 1347-1350 (peste noire), le plus bas démographique est atteint un siècle plus tard, vers 1440, la ville étant alors passée d'environ 12 000 (en 1337) à 5 000 habitants. D’autres épidémies de peste frappent la ville en 1398, 1450 et 1482. Deux périodes sont particulièrement difficiles pour la cité : 1418-1433 et 1481-1484. La population arlésienne en est très affectée et la cité ne retrouvera ses effectifs du début du XIVe siècle qu'à la veille de la Révolution. Le début du siècle : état des campagnes avec les mas abandonnés, les églises en ruines,... + bas démographique vers 1420 (1 000 feux) Situation aggravée par des éléments exogènes. 1418-1433, avec les épidémies de 1418, 1420, 1429, la guerre permanente, les sécheresses et les récoltes insuffisantes de 1421, 1424, 1426, 1429, 1432 et la cherté du grain en 1428, 1432 et 1433; Arles vers 1440 : une ville terrienne structurée en communautés[138] Les documents fiscaux (liste des hommes payant le capage, livres terriers), les testaments et les documents municipaux permettent de saisir les métiers, activités et communautés de la société arlésienne. C’est au moment où la courbe démographique commence à se redresser vers 1437-1438, qu’il est possible de connaître la composition de la population arlésienne. Les métiers Sur les 1.228 chefs de feu fiscalisés, seuls les trois-quarts ont une profession qui nous est connue. L’agriculture, l’élevage, la pêche et la chasse ainsi que les métiers liés à l’alimentation représentent la grande majorité des professions recensées, soit environ 70 %, les métiers concernant le commerce, le travail de la pierre et des métaux et ceux liés à l’habillement seulement 25 % et les professions intellectuelles ou officielles, marginales, moins de 5 %. Les métiers d’Arles, si on les rapproche de ceux de villes comme Paris ou Tours, sont en nombre restreint et présentent souvent la particularité d’être peu spécialisés. Globalement ils sont liés au terroir et ne sont pas orientés vers l’exportation. Une autre particularité d’Arles, c’est la spécialisation des communautés : les juifs encore nombreux en ce début de siècle (80 feux) constituent par exemple la majorité des préteurs, tailleurs, courtiers en céréales et médecins. À l’inverse, on ne les retrouve ni dans les métiers de la terre ni comme éleveurs. Les activités L’agriculture arlésienne se distingue par des particularités locales : une forte présence de jardins et vergers, un vignoble omniprésent destiné à une production essentiellement personnelle et de grands domaines appelés affars, propriétés de l’archevêché, des nobles ou de laboureurs enrichis. Le choc démographique entraîne une modification de l’exploitation de ces propriétés. Les documents disponibles montrent un abandon progressif de l’exploitation directe au profit de la fâcherie (métayage) puis de l’arrentement (fermage). L’activité pastorale depuis la rédaction des premiers statuts au XIIIe siècle s’est accrue et les autorités municipales se préoccupent de préserver les terres du delta, pasturas et herbagia et celles de Crau, les coussouls. Il existe deux types d’élevage des ovins : de gros troupeaux entre les mains de l’aristocratie et d’éleveurs professionnels, les nourriguiers et ceux de 50 à 400 bêtes, possédés par les bergers. Dès cette époque, la transhumance est très organisée : en 1398 plus de 21 000 bêtes appartenant à 11 propriétaires quittent la Crau pour les alpages de Digne. La Camargue est alors une terre de chasse et d’élevage bovin et équin. La pêche est réalisée en mer, sur le Rhône ou dans les marais et les pécheurs d’Arles constituent un monde à part, une communauté, dans la ville. Sur 60 recensés, 59 habitent le quartier de la Roquette et appartiennent à la même confrérie. Les communautés Arles est formée d'une communauté de citoyens, d'habitants et de gens de passage. Pour être considéré comme citoyen il faut passer, pour les non-natifs de la ville, une cérémonie appelée citadinagium. Les arlésiens vivent aussi en fonction des classes sociales, des métiers et des communautés religieuses qui structurent les quartiers de la ville. Une hiérarchie des fortunes peut être établie. Elle révèle des écarts considérables. L’arlésien le plus riche, un noble, est 900 fois plus riche que le plus pauvre et au bas de l’échelle, 54 % des contribuables ne détiennent que 15 % des biens. Les gens se regroupent par métiers : dans le quartier de l'Hauture habitent les bergers de la Crau et dans celui de la Roquette les pécheurs. La communauté chrétienne est organisée en paroisses et confréries, sortes d’associations caritatives et sociales de l’époque. Mais la ville est surtout scindée entre deux communautés religieuses : les chrétiens et les juifs qui habitent un quartier réservé, le Méjan, avec leurs propres chefs et des lois spécifiques. La menace des catalans : 1420-1460 Pendant plus d'un demi-siècle, la cité vit avec la menace des Catalans, c'est-à-dire des galères aragonaises qui pillent la Camargue et qui sont un danger permanent pour les arlésiens[139]. La peste de 1450 et le repeuplement par immigration Introduire ici les conséquences : déclin du commerce (Arles, carrefour délaissé), reprise des travaux agricoles,... Arles devient un carrefour délaissé; le commerce a disparu et son port est concurrencé par celui de Bouc. Paradoxalement, la cité et le pays d'Arles forts demandeurs en main d'œuvre (travaux agricoles, volonté d'accueillir des artisans…) deviennent un centre important d'immigration, d'abord avec des populations de la Provence occidentale, puis du sillon rhodanien jusqu'à Genève et enfin du Cantal et de la Lozère. Ce flux migratoire sera à l'origine de la reprise démographique de la cité dans les années 1470. La fin du siècle : le rattachement au royaume de France, tensions religieuses, peste, mais renouveau architectural L'archevêché d'Arles encore brillant au début du siècle, perd de son prestige. En 1475, à la mort de Philippe de Lévis, le pape Sixte IV réduit le diocèse d’Arles : il détache le diocèse d'Avignon attribué en 1474 à son neveu Julien de la Rovere, le futur pape Jules II, de la province d'Arles, l'érige en Archevêché et lui attribue comme suffragants les évêchés comtadins de Carpentras, Cavaillon et Vaison. Quelques années plus tard, les archiépiscopats d'Eustache de Lévis et de son successeur Nicolas Cibo marquent la fin du monnayage d'Arles.

En 1483, Arles, Terre Adjacente de Provence, est réunie avec celle-ci au royaume de France peu de temps après la mort du Roi René (1481), son dernier comte. À la fin du siècle, la ville entreprend les premiers travaux de rénovation urbaine : en 1497, la place située devant Saint-Trophime est agrandie. Ancien RégimeXVIe siècleL'annexion d'Arles au royaume de France se fait sans difficulté et quelques années plus tard, en 1536, les Arlésiens témoignent de leur attachement à leur récente patrie en arrêtant la seconde invasion de la Provence conduite par Charles Quint.  La paix revenue, Arles s'enrichit grâce à son vaste terroir progressivement mis en culture. C'est de cette époque que datent les premières tentatives modernes de dessèchement des marais qui entourent la ville[142]. Des travaux d'irrigation sont également entrepris, dont le plus significatif, le canal de Craponne creusé dans les années 1550, relie la Durance au Rhône en aval d'Arles. Cette période de prospérité se traduit par le développement artistique de la cité. Plusieurs monuments publics[143] et des hôtels particuliers de style Renaissance[144] sont alors édifiés. Toutefois ces heures heureuses pour la cité s'achèvent au début des années 1560. En effet, la fin du siècle est marquée par des épidémies de peste[145] et des inondations. À ces calamités naturelles se rajoutent les guerres de religion[146]. Ces temps de troubles religieux et politiques, ponctués par la visite royale de Charles IX et de sa mère Catherine de Médicis en automne 1564[147], ne prendront fin qu'avec l'abjuration et surtout le couronnement d'Henri IV, le 27 février 1594. Après toutes ces épreuves la situation financière d'Arles est catastrophique : fortement endettée la cité doit dès lors se résoudre à vendre une partie des biens communaux. XVIIe siècleAu début XVIIe siècle, la ville est toujours dans son enceinte qu'il faut restaurer[148] en raison des conflits de religion latents en Provence et Languedoc. Après 1625, des conditions climatiques favorables permettent un accroissement de la production agricole; ces conditions relancent l'idée de l'assèchement des marais[149]. Toutefois diverses difficultés[150] ruinent le succès initial de l'entreprise. Déchue de toute ambition politique au profit d'Aix, Arles ne brille plus que par l'éclat de son archevêché. L'élan pastoral impulsé par le Concile de Trente est relayé dans la cité par des archevêques actifs. Il en résulte une multiplication de congrégations religieuses tandis que la poussée démographique incite à une rénovation des paroisses.  À la suite des dettes accumulées pendant les Guerres de Religion qui ont obligé la ville à vendre une partie de son immense territoire, on voit apparaître en Camargue de vastes domaines fonciers qui participent à la reconquête agricole de ce terroir déserté depuis des décennies. En retour à cet enrichissement des classes nobles et bourgeoises, les arts se développent[151] et la ville se pare d’un grand nombre d’hôtels particuliers. Les riches propriétaires construisent de somptueuses demeures héritées de l’art de la Renaissance. Des modifications notables sont également apportées aux établissements religieux[152]. Dans ce renouveau architectural émerge le nouvel hôtel de ville[153] achevé en 1675 et complété par l'érection face au nouveau monument de l’obélisque[154]. À compter de 1679, une politique d’alignement est entreprise par les consuls. Cette politique qui se poursuit jusqu’à la Révolution, modifie considérablement l’aspect du centre-ville. Fin de l'ancien régimeAu tournant du siècle, Arles va renouer avec un épisode de multiples catastrophes : l‘hiver 1709 ruine les récoltes et gèle les oliviers, inondations et disettes se succèdent et la grande peste de 1721 provoque un désastre démographique : elle emporte environ 9 000 habitants sur 23 000, soit plus du tiers de la cité. Au début de 1752 (fin janvier, début février), l’archevêque de Jumillac intervient à Arles pour apaiser une émeute liée à une pénurie de blé générée par la spéculation. Il ordonne de faire des distributions de pain au peuple. Toutefois, les meneurs de l'émeute sont sévèrement châtiés ; l’un est pendu, huit condamnés aux galères à vie et d’autres à dix et cinq ans. Vers le milieu du XVIIIe siècle, apparaissent des établissements industriels et artisanaux autour des murailles et à Trinquetaille. Arles sous la RévolutionLes prémices En 1788-1789, un rude hiver[155] plonge dans une profonde misère[156] une population accablée par l’impôt[157]. Au mois de mars 1789, des émeutes éclatent partout en Provence. La ville d'Arles se soulève dès le 13 mars ; matelots et gens de mer arrachent au premier consul une baisse du prix des comestibles. Les troubles reprennent à l'occasion de la préparation des cahiers de doléances, et après avoir récusé leurs députés aux États Généraux, les Arlésiens se rendent maîtres de la municipalité. La Grande Peur gagne le territoire arlésien à la fin de juillet 1789. Le 4 août, ils déposent leurs consuls et un nouveau conseil est formé, composé de représentants de la noblesse, du clergé, de la bourgeoisie et de diverses corporations. 1790-1792 : une lutte entre Jacobins et contre-révolutionnaires Dès les premiers mois de la Révolution, Pierre-Antoine Antonelle, d’origine aristocratique et chef mythique des Monnaidiers (partisans de la Révolution) devient le plus important protagoniste de la Révolution française à Arles. Il est élu le 15 février 1790 maire de la ville, grâce aux voix des artisans et des marins. Au cours de sa mandature, le village de Fontvieille devient commune autonome par déduction du territoire arlésien. Le 14 juillet, la première fête patriotique se tient sur la place de la République et tous les prêtres constitutionnels prêtent serment ce jour-là. Aristocrate mais farouchement anti-clérical, Pierre-Antoine Antonelle s’oppose dans la cité à l’archevêque Monseigneur du Lau et aux partisans royalistes, les Chiffonistes. Le 23 décembre, le maire Pierre-Antoine Antonelle, assisté d'un ancien procureur royal devenu officier municipal, Ripert, met le décret du 12 juillet[158] à exécution en expulsant de Saint-Trophime les chanoines récalcitrants. Arles avec une noblesse abondante, en contact avec le Languedoc et les réseaux aristocratiques devient toutefois rapidement une plaque tournante contre-révolutionnaire. Un club de nobles bâtit à cette époque le monumental Cercle de la Rotonde, édifice inspiré des œuvres de l’architecte néoclassique Claude-Nicolas Ledoux. À la fin de l'année 1790, la crainte d'un complot suscite dans toute la Provence une flambée de violences. Dans ce climat de tension quotidienne, les deux clans Monnaidiers et Chiffonistes s’affrontent. À la suite de leur prise de pouvoir en juin 1791[159], les Chiffonistes font régner dès l'été, une véritable terreur contre-révolutionnaire que les délégués du département sont impuissants à réprimer et qui aboutit aux élections de novembre 1791 à la victoire de la Chiffone emmenée par le nouveau maire Pierre Antoine Loys. Après des échauffourées urbaines[160], les Monnaidiers pourchassés quittent la ville pour se cacher en Camargue et les vainqueurs transforment la ville en camp retranché royaliste[161]. Dès septembre, Marseille projette une expédition contre la cité rebelle. Toutefois, l'opposition des autorités départementales, puis celle de la Législative en empêchent un temps l'exécution. La récolte de 1791 ayant été mauvaise, la disette reparait. L'hiver de 1791-1792 est glacé. Au printemps, le 21 mars 1792, Arles est déclarée en état de rébellion contre la République. Une armée de Marseillais se met alors en route et entre le 27 mars dans une ville désertée durant la nuit par les Chiffonistes. En punition des sentiments légitimistes de la cité, la Convention nationale condamne la ville d'Arles à raser ses remparts, ce qui ne sera réalisé que partiellement. Le 24 avril 1792, une délégation députés extraordinaires de la commune d 'Arles fait un rapport à l'Assemblée nationale. Le décret de mise en accusation de Louis XVI du 11 décembre 1792, évoque à l'article 9, les troubles contre-révolutionnaires soutenus par les commissaires envoyés par Paris[162]. Un nouveau club révolutionnaire, le comité «des Sabres» apparait. Il fait la chasse aux chiffonistes ou aux femmes de ceux qui ont émigré. L'insurrection fédéraliste à Arles

Le 12 juin 1793, lorsque Marseille se soulève contre la Convention en se déclarant girondine puis royaliste, Arles se dote d’une municipalité favorable à cette tendance[163]. Les nouveaux édiles se groupent autour du négociant Siffren Boulevard[164]. … A Arles, le 14 juillet 1793, trois cents Toulonnais débarquent par le Rhône pour rompre avec l'aide des Monnaidiers arlésiens la résistance chiffoniste. Au cours des combats, il y a sept morts et une trentaine de blessés.

La Convention réagit dès le mois d'août 1793[165] et commence, dans le département, à liquider les instances mises en place par la contre-révolution. À Marseille[166], le 28 août, le général Carteaux installe le tribunal révolutionnaire qui entre aussitôt en action : c'est le début de la Terreur en Provence. À l'automne lorsque Barras et Fréron amplifient la répression à Marseille, Siffren Boulevard y est jugé[167]. Malgré ses protestations il est condamné à mort et guillotiné en bas de la Canebière avec un autre administrateur provisoire d’Arles, le maître-verrier Grignard de la Haye, le 20 octobre 1793. Après la RévolutionXIXe siècleAu XIXe siècle, Arles est marquée profondément par le choléra. Entre 1832 et 1884, il y a dans la cité 9 épidémies successives correspondant aux 2e, 3e, 4e et 5e pandémies de cette maladie. La ville subit également de profondes mutations : elle redécouvre son passé historique et se transforme de gros bourg agricole et portuaire, en ville ouvrière. En 1801, le Concordat ramène la paix religieuse, mais consacre la disparition de l'archevêché d'Arles au profit d’Aix-Marseille, ainsi qu’un moindre rôle politique de la ville. À la chute de l'Empire, les républicains arlésiens sont victimes de la Terreur blanche qui les oblige à fuir. Une nouvelle aristocratie s'affirme alors à la tête de la cité comme le montre la riche demeure du Baron de Chartrouse, anobli par Napoléon Ier et rallié à la Restauration en 1814-1815. Maire d'Arles, il entreprend vers 1824 de remettre en valeur la patrimoine bâti en dégageant les Arènes, puis le théâtre antique. Sur le plan économique, le port d'Arles est encore important au début du XIXe siècle: il possède 104 bateaux en 1804, ce chiffre passant à 152 en 1847. En 1837, le port de la cité est au 13e rang national devant des villes maritimes comme Brest, Saint-Malo ou Cherbourg; il bénéficie en particulier du trafic avec l'Algérie. En 1846, Arles possède 182 capitaines marins, 600 matelots et maîtres en second, 1 237 personnes étant inscrites sur les registres maritimes. Avec les familles jointes, on peut estimer à 5 000 les personnes vivant ainsi du port. Toutefois dès 1848, peu de temps après l'introduction des premiers bateaux à vapeur (1840), Arles perd son monopole de la navigation sur le Bas-Rhône à cause des chemins de fer (ligne Paris-Lyon-Marseille) puis de Saint-Louis, port créé à l'embouchure du Rhône à partir de 1882. Le chemin de fer révolutionne l’économie et la physionomie des activités au détriment du port fluvial. La cité se vide ainsi de ses marins qui représentaient avec leurs familles près du tiers de la population de la ville. La ville trouve cependant un second souffle dans l’industrie. Les ateliers des chemins de fer qui recouvrent les Alyscamps attirent dès 1848 une nouvelle population, essentiellement des ouvriers, comprenant une forte composante gardoise et protestante. Un peu plus tard, des ateliers de construction navale apparaissent à Barriol et des dragues fabriquées à Arles sont livrées dans le monde entier. La population rurale, qui constituait encore 40 % des habitants de la ville vers 1850, quitte la cité. En moins d’un demi siècle Arles devient une ville ouvrière.  À partir du milieu du XIXe siècle, la ville se transforme profondément en se dotant de nombreux équipements. On voit s’élever les Haras, le canal d’Arles à Bouc est creusé, la promenade des Lices aménagée, les Arènes et le théâtre antique ont été dégagés. Les crues des années 1840 et surtout celle de 1856, entraînent la construction de quais qui protègent la ville du fleuve. L'urbanisme du Second Empire se traduit dans la cité par le percement de nouvelles artères (rue Gambetta…), l’aménagement de deux ponts sur le Rhône, un pour le train en 1850 et l’autre en 1875 pour relier la ville à Trinquetaille sur la rive ouest du Rhône à la place du pont de bateaux, et la construction de nouveaux bâtiments à usage collectif : poste, écoles, théâtre, magasins. La ville se développe enfin en périphérie par extension de faubourgs, notamment au sud du boulevard des Lices, où s’installe une caserne d’infanterie. Le décor architectural, néoclassique au début du XIXe siècle, devient plus éclectique après 1850. Son territoire est également mis en valeur. En 1856, des industriels bâtissent Salin-de-Giraud au sud de la commune pour l'exploitation du sel. Sur le plan agricole, les ravages causés au vignoble français par le phylloxéra à partir de 1875 sont une aubaine pour les grands propriétaires arlésiens qui couvrent la Camargue de vignes, les sols sableux et inondés l'hiver protégeant les plants des attaques du parasite. La ville accueille de nombreux étrangers, en particulier des italiens, parfois cibles de mouvements xénophobes[169]. Des travaux d'infrastructures sont également réalisées : en 1892, deux lignes de chemin de fer sont créées pour la mise en valeur de ces salins et le développement de la Camargue (transport du sel, de produits agricoles, de matériaux de construction et de voyageurs). XXe siècle   Le début du XXe siècle, marqué par les crises vinicoles et la guerre de 14-18, voit un retrait des cultures sur le territoire arlésien au bénéfice de l’élevage. La ville qui célèbre le poète du félibre Frédéric Mistral et son musée Arlaten, se dote de quelques grands hôtels, notamment sur la place du Forum, qui préfigurent l’orientation touristique de la cité. Des entreprises importantes comme les Constructions Métalliques et les Papeteries Étienne fondées en 1911 viennent renforcer les emplois des ateliers du PLM. Au sud de la ville le quartier Chabourlet, un nouveau quartier à l’architecture inspirée du style Art Floral, apparaît. En 1944, les bombardements de la Seconde Guerre mondiale[170] détruisent plus d’un quart de son habitat, principalement dans les quartiers de Trinquetaille, de la Cavalerie et du Trébon, c’est-à-dire autour des ponts et de la gare ferroviaire. La reconstruction est dirigée par les architectes Pierre Vago et Jean Van Migom. Au niveau agricole, la riziculture se développe en Camargue dès la fin des années 1940. Très éprouvée dans les années 1980 par des suppressions d’emplois industriels, la ville s’oriente vers des activités culturelles et acquiert une forte notoriété dans les domaines liés à l’image. Les Rencontres Internationales de la Photographie, créées en 1970 deviennent une manifestation internationale et des maisons d’éditions, littéraires et musicales, s’installent dans la cité[171]. Notes et références

Voir aussiArticles connexes

Sur le Web

Bibliographie

Information related to Histoire d'Arles |