|

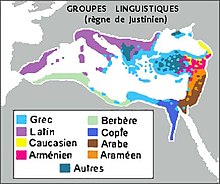

Langues de l'Empire byzantinDifférentes langues ont été parlées et écrites dans les territoires de l'Empire romain d'Orient (ou « Empire byzantin »[1]) tout au long de ses mille ans d'histoire. Certaines ont évolué, d'autres ont disparu, beaucoup ont laissé des documents écrits, toutes sont mentionnées dans les sources.  Langues savantesL'Empire a eu deux langues de communication : le latin populaire et le grec médiéval (Μεσαιωνική Ελληνική). Le latin fut progressivement abandonné des élites vers le VIIe siècle, mais évolua en langues romanes italiques en Italie romaine et balkaniques dans le bassin du bas-Danube[2]. Compris par presque tous, le grec médiéval se généralisa en Orient, où les lettrés écrivaient et savaient s'exprimer aussi en koinè, langue grecque de l'époque hellénistique, devenue depuis littéraire et savante. L'Église d'Orient utilisa d'abord le grec liturgique (Ακολουθιακή Ελληνική), puis également, dans les Balkans, le slavon liturgique, avec l'alphabet cyrillique créé pour les Slaves par Cyrille et Méthode. En Anatolie, l'Église utilisa le grec liturgique et l'arménien, dont l'alphabet est inspiré à la fois du grec et de l'araméen[3]. Mais ses populations et ses différentes confessions s'exprimaient en bien d'autres langues encore, qui pour la plupart ont eu une littérature et ont contribué à véhiculer les contes, légendes, connaissances et débats d'idées de leur temps[4],[5],[6],[7],[8]. Langues populairesGrec populaireÀ Constantinople, sur les côtes de la péninsule des Balkans et de l'Anatolie, en Calabre, à l'est de la Sicile et dans toutes les îles de la Méditerranée orientale, le grec populaire (Μεσαιωνική δημοτική), issu de la koinè attique, a toujours dominé, mais avec des variantes : italique (Κατωιταλιώτικα) en Calabre et Sicile, hélladique dans les Balkans, autour de l'Égée et de la Propontide, micrasiatique en Anatolie centrale et méridionale, notique en Cyrénaïque et en Égypte. À ces variantes, il faut ajouter deux dialectes à traits doriens également issus de la koinè : le pontique autour du Pont Euxin et le tsakonien dans le Péloponnèse. Les linguistes hellénistes discutent pour savoir si les variétés actuelles du grec moderne proviennent des variétés médiévales (ce qui suppose une continuité de peuplement grec sur place, hypothèse dominante dans l'historiographie grecque) ou uniquement du Μεσαιωνική δημοτική (« grec populaire ») hélladique (ce qui suppose un repeuplement plus moderne à partir de la Grèce, hypothèse dominante dans l'historiographie turque)[9]. Les démographes soulignent que l'une n'exclut pas l'autre, car sous la pression des évènements militaires, économiques et environnementaux, les déplacements de populations n'ont pas cessé au long de l'histoire, sans que les nouveaux venus fassent nécessairement disparaître les peuplements antérieurs (et leurs parlers). Après l'installation progressive des turcs en Anatolie au XIe siècle, un dialecte gréco-turc, le Καππαδοκική Ελληνική / Kappadokikế Ellênikế (cappadocien) se développa dans le Sultanat de Roum, dont le nom signifie « sultanat du pays des Romains », et que l'on appelle aussi « Sultanat d'Icônion » et, en Turquie : « Sultanat selçuk de Konya »[10],[11]. Langues anatoliennes, iraniennes, thraces et illyriennesCe sont des langues indo-européennes parlées dans l'intérieur des Balkans et de l'Anatolie. Dans les Balkans (qui ne s'appelaient pas encore ainsi : le mot balkan signifiant « rocheux-glissant » est turc), on parlait des langues thraces et illyriennes qui évoluèrent ultérieurement soit en dialectes albanais (guègue, tosque), soit, par romanisation, en dialectes valaques au nord de la ligne Jireček, et, par hellénisation, en dialectes grecs au sud de celle-ci. Dans l'intérieur de l'Anatolie, outre les nombreux îlots grecs des villes, on parlait plusieurs langues indo-européennes comme le phrygien, le thynien ou le bithynien (des langues thraces), des parlers issus des anciens isaurien et cappadocien (langues indo-européennes que les Kurdes actuels revendiquent comme relevant du proto-kurde, mais que les linguistes classent dans la famille anatolienne, et non dans la famille iranienne dont est issu le kurde). Il ne faut pas confondre le cappadocien anatolien avec le grec cappadocien plus tardif, apparu après l'arrivée des Turcs. Les mercenaires Sarmates, Roxolans puis Alains de l'armée utilisaient eux aussi des langues iraniennes[12]. Langues romanesLes études byzantinologiques, axées sur l'abandon du latin au profit du grec comme langue officielle, oublient souvent la composante romane de l'Empire byzantin. Or en Italie byzantine, en Sicile, en Afrique du nord ou dans la partie byzantine de l'Hispanie on parlait des langues romanes tout comme dans l'intérieur de la péninsule balkanique, où la romanisation des langues illyriennes et thraces a produit respectivement le dalmate et le roman oriental (mentionné par Théophylacte Simocatta et Théophane le Confesseur) à l'origine des langues romanes orientales[13]. La papauté byzantine, pour sa part, a perpétué l'usage non seulement liturgique, mais épistolaire et civil du latin classique, également utilisé par des lettrés comme Cassiodore[14]. Plus tardivement, à partir du XIIIe siècle, les colonies de marchands vénitiens et génois établis à Constantinople et dans d'autres ports byzantins, parlaient les dialectes de l'Italie du nord correspondants. L'annexion des îles Ioniennes et de nombreuses îles Égéennes (dont l'Eubée, la Crète, Chypre) par les Vénitiens, imposa dans ces îles l'italien vénitien comme lingua franca, dont il reste de nombreux toponymes et expressions dans le grec local. Enfin, l'Empire latin de Constantinople et les états latins d'Orient constitués par les croisés en Grèce, y favorisèrent l'usage du français médiéval et, en Grèce centrale, du catalan dans les armées et les colonies latines. En grec populaire, les Latins sont d'ailleurs dits indistinctement Francs (Φράγκοι) : une désignation plutôt religieuse que linguistique[15],[16]. Langues slaves et turquesÀ partir du VIe siècle s'ajoutèrent aux langues aborigènes des Balkans les langues slaves (comme le sorabe qui contribua à l'apparition du serbo-croate et le slavon) ainsi que les langues irano-turques des premiers Bulgares (peuple cavalier de la steppe pontique, de tradition tengriste, qui adopta le slavon et le christianisme) et des Gök-Oğuz (dont se revendiquent les actuels Gagaouzes). En Anatolie, à partir du XIe siècle, les turcs commencèrent à s'installer, à turquiser et à islamiser ses habitants : initialement, c'est en alphabet grec qu'ils écrivirent leurs langues[17]. En outre, de nombreux mercenaires de l'Empire, entre autres Antes ou Khazars, étaient locuteurs de langues slaves ou turques[18],[19]. Arménien et langues caucasiennesEn Anatolie orientale, de la Cilicie à la Mer Noire (qui ne s'appelait pas encore ainsi : ce nom est turc, et cette mer s'appelait alors « Pont Euxin ») dominaient l'arménien (autre langue indo-européenne) et le laze, proche du géorgien actuel. L'arménien littéraire et liturgique était par ailleurs présent dans lla plupart des villes de l'Empire, où vivaient des communautés arméniennes[20]. Langues d'Orient et d'Afrique du NordLe Sud-Est (Syrie, Canaan, et extrême Nord-Ouest de l'Arabie) de l'Empire byzantin, était le domaine de divers dialectes d'araméen, dont le syriaque issu d'Édesse (langue de communication et liturgique des chrétiens sémites de la région), les dialectes mandéens et diverses versions de néo-araméen. Dans les villes, ces parlers coexistaient avec le grec médiéval. En Égypte, la langue vernaculaire était le copte, issu de l'ancien égyptien. À partir du VIIIe siècle, après les guerres perso-byzantines et arabo-byzantines, les longues imprégnations grecques du sud-est de l'Empire (un millénaire, par endroits) et latine en Afrique du nord (plus de six siècles) furent effacées. Les populations sémitiques (Syriens, Cananéens, Nabatéens…) et nord-africaines au sens large (les Égyptiens, et ceux que l'on appelle communément aujourd'hui Berbères) subirent l'arabisation linguistique et culturelle et sont progressivement devenues minoritaires au milieu des arabophones islamisés[21]. En revanche le judaïsme hellénistique persista encore mille ans à travers les « Juifs byzantins » de langue yévanique, suivant le Talmud de Jérusalem et dont les synagogues continuaient à utiliser l'hébreu dans le cadre liturgique. Ils furent cependant peu-à-peu assimilés d'abord par les Juifs arabes d'Orient, puis par les Séfarades venus de la péninsule ibérique, passant ainsi au Talmud de Babylone, à la liturgie ladino et à la langue judéo-espagnole[22]. Une minorité finit pas devenir turcophone et musulmane[23], et quelques centaines de Juifs grecs subsistent au XXIe siècle, après que la majeure part de la communauté a été anéantie par la Shoah[24]. Autres languesÀ partir du Xe siècle, des mercenaires Varègues, de langue germanique scandinave, ont également servi dans les forces byzantines ; c'est vraisemblablement l'un d'eux qui a gravé les runes que l'on peut voir sur le lion byzantin actuellement placé à la porte de l'arsenal de Venise. Enfin, certaines forces de l'ordre au recrutement multiethnique, comme les Vardariotes (Βαρδαριῶται), ont pu parler des langues iraniennes, finno-ougriennes ou turques[25],[26]. Sources

|