|

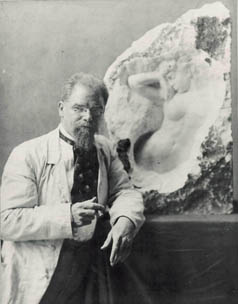

Max KlingerMax Klinger Max Klinger (1902) par Nicola Perscheid.

Max Klinger, né le à Leipzig, mort le à Großjena, est un peintre, sculpteur, graveur et graphiste symboliste allemand. BiographieKlinger est né à Leipzig. Il est élève en 1874-1875 à l'académie des beaux-arts de Karlsruhe, son maître est Karl Gussow. Puis il fréquente l'année suivante l'académie des arts de Berlin, et enfin devient l'assistant du peintre Émile Wauters à Bruxelles (1879)[2]. Admirateur des travaux d'Adolph von Menzel et de Francisco Goya, il devint rapidement un graveur compétent et imaginatif. Il produit entre autres à cette époque la suite d'eaux-fortes intitulée Ein Handschuh (Un gant), tirée originellement à Munich en 1881 par l'atelier d'Otto Felsing[3]. Ses séries de gravures, plusieurs fois rééditées, influencèrent des artistes comme Käthe Kollwitz, Edward Munch, Alfred Kubin, Max Ernst, Paul Klee et Giorgio de Chirico[4]. Cette production reste intense de 1879 à 1891, puis s'estompe, laissant place à la sculpture et la peinture, puis reprend peu avant la Première Guerre mondiale. Il effectue plusieurs séjours à Paris à partir l'été 1882, fréquente le Louvre, y admire les gravures de Goya et Daumier, puis part pour l'Italie, résidant à Rome et Naples entre et 1891, voyages durant lesquels il étudie les marbres antiques et croise Arnold Böcklin. Il est de retour à Munich en 1892. Il exécute sa première sculpture en 1883 : un buste de Schiller. L'année suivante, il exécute une série de fresques pour la Villa Albers à Berlin-Steglitz. En 1892, il co-fonde le Gruppe XI, un collectif de onze artistes qui s'oppose au Verein Berliner Künstler, union de peintres jugés académiques : c'est le début de la Sécession berlinoise. En 1893, il adhère à l'Académie des beaux-arts de Berlin, puis s'installe à Leipzig, et ensuite part en Grèce. En 1895-1896, après un voyage qui le mène à Londres, il transforme son atelier de Leipzig afin d'y présenter ses créations, ainsi que celles d'Auguste Rodin, rencontré à Paris. En 1897, il est nommé professeur à l'Académie des arts graphiques de Leipzig (Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig). Entre 1899 et 1902, il exécute le monument à Beethoven destiné au musée des beaux-arts de Leipzig. Son monument à Richard Wagner n'aboutira pas. En 1902, il rejoint la Sécession viennoise, puis l'année suivante, il est un des membres fondateurs du Deutscher Künstlerbund. En 1905, il fonde à Florence, avec l'éditeur Georg Hirzel, la Villa Romana, fondation ouverte aux jeunes artistes allemands et soutenus par le Deutscher Künstlerbund. De 1898 à 1916, il est le compagnon de l'écrivaine autrichienne Elsa Asenijeff. Il a publié en 1891 ses idées sur l'art dans un essai, Malerei und Zeichnung (peinture et dessin), réédité en 1985 (Leipzig, Anneliese Hübscher). De nombreuses gravures ont été éditées de son vivant dans des revues d'art comme Jugend et Pan. Il meurt des suites d'une attaque cérébrale le à Großjen près de Naumburg, dans sa petite maison avec vignoble achetée en 1903. Selon sa volonté, il est enterré dans sa propriété[réf. souhaitée]. Il exerce une grande influence sur Ernst Ludwig Kirchner et sur les surréalistes après 1920[réf. nécessaire]. Œuvre

Suites gravées Composés entre 1879 et 1915, on compte 14 suites, appelées Opus, en référence à la musique que Klinger admirait, et qui forment des poèmes sans texte, illustrant un univers à la fois cocasse et mystérieux, qui rappelle Félicien Rops ou Odilon Redon, dont il était le contemporain[4].

Sculptures

Galerie

Notes et références

AnnexesBibliographie

Liens externes

|