|

Réserve de substitution en Nouvelle-AquitaineLa région Nouvelle-Aquitaine, première région agricole irriguée, contient un grand nombre de réserves de substitution, construites ou en projet. Ces réserves de substitution (ou méga-bassines dans les médias pour les plus imposantes) sont des retenues d'eau destinées au stockage agricole de l'eau qui sont remplies durant l'hiver en pompant dans l'eau des nappes phréatiques, ou parfois dans des cours d'eau, et utilisées durant l'été. Dans l'ancienne région Poitou-Charentes, ce type d'installation est apparu dans les années 2000, dans le bassin de l’Aume-Couture, dans le département de la Charente, puis les projets se sont multipliés à partir de 2010 avec de fortes incitations financières. La plupart de ces projets ont fait l'objet de contentieux, plus spécialement au regard de la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques et certaines manifestations, parfois violentes, ont eu lieu en 2022, 2023 et 2024. Le débat propre aux réserves de substitution s’insère dans un débat plus large lié aux retenues utilisées pour l’irrigation agricole, quel que soit leur type, et à un certain modèle d'agriculture intensive. Pour les opposants, ces retenues constituent, en lien avec le réchauffement climatique, un risque pour l’augmentation de la sévérité et de la longueur des sécheresses. Elles sont source d’une perte en quantité et en qualité d’eau nécessaire au bon équilibre des milieux, mais aussi ces aménagements sont sources d’iniquité entre agriculteurs, et représentatifs d’un modèle agricole productiviste jugé périmé. Il s'agit, selon eux, d'une mal-adaptation au changement climatique. Pour les tenants des retenues ou réserves de substitution, elles sont la solution d’une agriculture dite raisonnée, en attente d’une agriculture vraiment durable, à défaut de laquelle on assisterait à une irrigation importée non durable. Elles devraient être accompagnées d’un projet de territoire unissant l’ensemble des acteurs de l’eau autour d'objectifs de maintien et d'enrichissement des milieux. En 2024, 100 réserves de substitution sont construites ou en projet et font ou ont fait l'objet de contentieux. Contexte agricole et hydrauliqueDécoupage en bassins hydrographiques La Nouvelle-Aquitaine se répartit en deux bassins hydrographiques (Loire-Bretagne et Adour-Garonne) Production agricoleUn rapport d’expertise collective, réalisé par l'INRA et publié en 2006, fait le point sur la vulnérabilité de l’agriculture française à un risque accru de manque d'eau et les modalités pour y remédier[1]. Ce rapport fait état qu’en 2000, la production de maïs (grain et semence) représentait 50 % de la sole irriguée en France, soit environ 781 000 ha (66 % dans le Sud-Ouest), suivi de l’horticulture (18 %) et des oléagineux (10 %). Sur la période 1988-2000, la moitié de l’accroissement de la surface irriguée totale en France est associée au développement du maïs irrigué, dont la culture se répartit en 2000 dans trois régions : 10 500 producteurs en Aquitaine, autant en Midi-Pyrénées, et 4 800 en Poitou-Charentes, sur un total de 41700[2]. La production nationale de maïs est relativement stable dans les années 2000 et 2010, puisqu'elle passe de 15,9 millions de tonnes en 2000 à 15,5 en 2021[3]. La situation est toutefois variable selon les bassins et départements. Dans le bassin Sèvre Niortaise et Mignon, le maïs grain, qui représentait plus de 80 % des surfaces irriguées au début des années 2000, n’en occupe plus qu’un tiers en 2022. Dans le département des Deux-Sèvres, les surfaces de maïs irrigué (grain et ensilage) ont été divisées par deux en 10 ans et par presque trois en 20 ans, entre 2001 et 2022[4]. Irrigation des terres La Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole irriguée. En 2020, 13 420 exploitations irriguent 11 % de la surface agricole régionale. En moyenne, leur assolement est de 84 ha dont 31 irrigués. Les surfaces en maïs irrigué diminuent nettement en vingt ans au profit des oléagineux, légumes, vergers et surfaces fourragères[5]. Selon l'étude de 2006, l'ancienne région Poitou-Charentes se caractérise par une pénurie d’eau chronique. L'insuffisance de la ressource en eau se traduit par des « assecs » de rivières importants lors des étés secs précédés d'hiver peu pluvieux. Lors de ces années, de nombreuses nappes phréatiques présentent des remplissages hivernaux insuffisants. Face à ces problèmes, les départements ont mis en place depuis les années 1990 des procédures réglementaires visant à adapter les consommations à l'état des ressources et donc à interdire des pompages en nappe l'été. Le rapport note, pour contourner ces interdictions, une volonté forte de développer des réserves de substitution bâchées réalimentées l'hiver à partir des cours d’eau. Les deux unités de gestion principales sont le bassin de la Charente (système rivières alimentées par barrages – nappes, unité de gestion de 10 000 km3, deux barrages soit 20 hm3 ) et la Sèvre Niortaise (unité de gestion de 1 250 km3, 1 retenue de 15 hm3 )[5]. Les grandes cultures occupent en 2000 près de 45 % de la surface agricole utilisée (SAU) dont 9,6 % sont irrigués soit près de 170 000 ha, sur presque 6000 exploitations agricoles. Les cultures les plus irriguées sont les grandes cultures (86 % de la surface irriguée en 2000) et très majoritairement le maïs. L'eau d'irrigation provient essentiellement des forages (50 % des ressources) et des pompages en rivière (30 % des ressources) ; les retenues ne représentent que 10 % des ressources[6]. HistoireAnnées 2000 : premières réserves de substitutionEn 2006, on dénombre neuf réserves de substitution en Poitou-Charentes (totalisant 1 538 400 m3) construites entre 1998 et 2003 dans le bassin de l’Osme-Couture. Les premières ont été construites par des individuels, les autres l’ont été par des associations syndicales autorisées (ASA). Ces bassines sont l’objet de polémiques car, même soutenues par l’État, leur projet de construction font l’objet de recours devant le tribunal administratif par des associations de défense de l’environnement. La plus virulente est l’APAPPA (Association Protection et Avenir du Patrimoine en Pays d’Aigre)[7]. Années 2010 : multiplication des projets et premiers contentieuxEn 2012, la Coopérative agricole de Poitou-Charentes dénombre 21 bassins hydrologiques concernés par 200 projets de réserve, soit 42,7 millions de m3 répartis par département de la manière suivante (Irrigo Coop, 2013)[8] :

Un grand nombre de ces projets n'a pas abouti, mais certains continuent à être instruits et combattus. C’est notamment le cas dans les Deux-Sèvres, du projet de seize « retenues de substitution » ayant vocation à accueillir 6,2 millions de mètres cubes d’eau à destination des exploitants agricoles, porté par la Société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres, la Coop 79. et combattu par les militants des « Soulèvements de la Terre » et de « Bassines non merci »[9]. Années 2020 : explosion des projets et des manifestationsRépartition des contentieux par départementEn 2024, sur les 100 réserves de substitution projetées en Nouvelle-Aquitaine, 56 sont autorisées, libérées de tout recours, 13 sont définitivement interdites et 31 sont en cours d'instruction. 4 sont construites ou en cours de construction (Mauzé-sur-le-Mignon (SEV10) en septembre 2021, Sainte-Soline (SEV15) en octobre 2022, Priaires (SEV2) en septembre 2023, Epannes (SEV5) en février 2024).

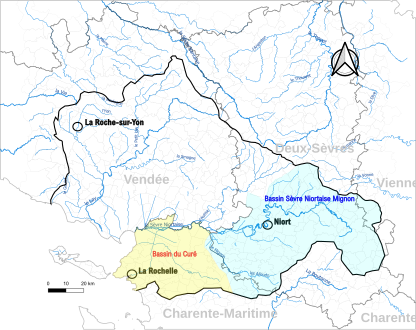

Bassin Sèvre Niortaise Marais poitevinDescriptif du territoireLe territoire est situé au sud du bassin Loire-Bretagne, partiellement dans l'ancienne région Poitou-Charentes et partiellement dans la région Pays de la Loire. Il comporte quatre bassins (Lay, Vendée, Curé, Sèvre Niortaise, marais mouillé) se répartissant en 17 sous-bassins[33]. Sur le plan de la gestion quantitative et qualitative des eaux, il est couvert par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, au niveau du bassin hydrographique et trois SAGE : Sèvre Niortaise et Marais Poitevin[34], Vendée[35] et Lay[36].

Marais Poitevin : Premiers contentieux, la France condamnée par l'EuropeLe premier contentieux sur ce territoire ne concerne pas des réserves de substitution puisque le concept n'existait pas encore, mais le Marais poitevin. En 1989, la Coordination pour la défense du Marais Poitevin dépose un recours auprès de la Commission européenne qui elle-même saisit la Cour de Justice des Communautés Européennes en 1998. La procédure aboutit à une première condamnation de la France pour manquement à ses obligations de protection du Marais poitevin. En 2002, la Commission européenne adresse un nouvel « arrêt motivé » à la France, considérant que l'arrêt de la Cour de Luxembourg de 1999 n’a toujours pas reçu les mesures d’exécution attendues. En août 2003, la Commission Européenne reconnait les efforts réalisés s’agissant de la désignation de nouveaux secteurs comme Zones de protection spéciales (ZPS) et la procédure est classée sans suite en 2005[37]. Programmes d'actions de retour à l'équilibre En 2006 est créé le « Plan d’action gouvernemental pour le Marais poitevin » qui a pour objectif de préserver le patrimoine naturel de ce territoire qui comporte un site « Natura 2000 », une opération « Grand site de France » et un parc naturel régional. Il comprend des mesures agro-environnementales, des opérations de gestion hydraulique, de préservation des milieux et de développement touristique[39]. Sur le territoire du Marais poitevin, les bassins du Lay, de la Vendée et de l'Autize ont, à partir des années 2000, mis en œuvre des programmes d’actions pour un retour à une gestion équilibrée de la ressource comprenant la construction de réserves de substitution : d'abord le programme des Autizes (2006-2011), puis le CTGQ de la Vendée (2014-2019) et le CTGQ du Lay (2014-2018). Ils ont été suivis par des programmes concernant les deux autres bassins constituant le territoire : le CTGQ Sèvre Niortaise et Mignon (2018-2022) et le CTGQ du bassin du Curé (2016-2020), chacun étant assorti de projets de constructions de réserves. Une évaluation en a été faite en 2021 par un groupements de bureaux d'études d"hydologie pour le compte de l'agence de l'eau Loire-Bretagne[40]. Chacun de ces programmes est détaillé par bassin ci-après Conformément à l’instruction ministérielle du [41], ces différents contrats doivent évoluer ensuite vers des projets de territoires présentant une approche globale, à savoir pas uniquement quantitative, et associant l'ensemble des acteurs. Autorisation unique de prélèvement de l'eau Sèvre niortaise et Marais PoitevinL’autorisation unique de prélèvement (AUP) permet de substituer l’ensemble des autorisations individuelles de prélèvement par une autorisation unique. Ainsi, l'Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) intervient pour le compte de tous les irrigants dans la demande des volumes. En retour l'OUGC doit proposer un plan de répartition des volumes autorisés. La chronologie de l'AUP du bassin de la Sèvre niortaise et du Marais Poitevin est la suivante[42]. L'AUP est délivrée à l'OUGC du bassin de la Sèvre niortaise et du Marais Poitevin (l'établissement public du Marais Poitevin) le pour une période se terminant le . Elle se substitue de plein droit à l’ensemble des autorisations individuelles[43]. Mais, à la suite d'un recours déposé auprès du Tribunal administratif de Poitiers par Nature Environnement 17, cette AUP est annulée le par décision du tribunal. Ce jugement a pour conséquence l’annulation différée de l’autorisation administrative de gestion collective de l’eau pour l’agriculture à compter du , et demande une révision des volumes autorisés pour 2019 et 2020 (limitation des prélèvements à hauteur de la moyenne des consommations réalisées pendant les 10 dernières années). Une nouvelle autorisation unique pluriannuelle de prélèvement est prescrite par arrêté préfectoral inter-départemental du . Elle autorise l'établissement public du Marais Poitevin à procéder, sur les 17 bassins dont il a la gestion en tant qu'OUGC, à des prélèvements annuels pour la période du au 31 mars 2022 de l’ordre de 87 millions de m3, dont 44 millions de m3 en période de basses eaux et 43 millions de m3 en période de hautes eaux, avec un plan de répartition entre exploitants donné en annexe. Elle définit également une stratégie d’atteinte de l’équilibre quantitatif ayant pour objectif d’atteindre, pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, des prélèvements de l’ordre de 30 millions de m3 en période de basses eaux, correspondant aux volumes prélevables provisoires définis par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète coordinatrice des actions de l’État pour le Marais poitevin[44]. Mais le tribunal administratif de Poitiers annule cet arrêté par un jugement du , à la demande de l'association Nature Environnement 17, considérant que les volumes autorisés sont similaires à ceux mentionnés dans la première autorisation de juillet 2016 qu'il avait annulée en mai 2019, annulation qu'avait confirmée la cour administrative d'appel de Bordeaux en juin 2021, et en tout état de cause supérieurs d’environ 30 % à ceux antérieurement réalisés annuellement. Afin de permettre la poursuite de l'irrigation, le tribunal délivre lui-même une autorisation de prélèvement provisoire, avec des volumes de prélèvement réduits[45],[46]. Bassin Sèvre Niortaise et MignonContrats territoriaux de gestion de l'eauCTGQ Sèvre Niortaise Mignon (2018-2022)Un premier contrat signé en 2012 pour la période 2013-2017 n'aboutit pas. Il avait pour objet l'accompagnement des irrigants vers le respect des volumes cibles prélevables en étiage. Il comportait l’accompagnement des actions d’économie d’eau et la réalisation de l'ensemble des études et concertations nécessaires pour l'obtention des autorisations administratives du projet de construction de 19 retenues de substitution (pas de travaux, études et animation essentiellement). La complexité de mise en œuvre (enquêtes publiques, construction des plans de financement) n'a pas permis l'aboutissement de projet de réserves sur la durée du contrat[47]. Le nouveau contrat porte sur la période 2018-2022. Il est validé par le conseil d'administration de l'agence de l'eau le , puis, après le protocole de 2018, validé le par la Commission locale de l'eau du SAGE de la Sèvre niortaise marais poitevin et enfin signé le [48]. Il comprend entre autres toujours la construction de 16 réserves de substitution[49]. PTGE Sèvre Niortaise - Mignon (à partir de 2023)Le PTGE de la Sèvre Niortaise et du Mignon est constitué de 3 documents :

https://www.deux-sevres.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/55117/448280/file/4_DDT79_DIA_PTGE_CES_V3.pdf https://www.ouest-france.fr/environnement/eau/de-reelles-avancees-constatees-dans-le-cadre-du-protocole-autour-de-la-creation-de-bassines-f62b55fa-0a0b-11ef-943a-cd1e31449f57 Projet de l'ASAI des Roches (5 réserves)Caractéristiques

Procédures judiciaires iées à la construction des réserves2023 : le pourvoi en cassation intenté par l'association syndicale est rejeté par le Conseil d'État le . L'association soutenait que l'arrêt de Bordeaux est entaché « d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se fonde sur des motifs hypothétiques » et plusieurs « dénaturations des pièces du dossier », mais le Conseil d'État estime qu'« aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l'admission du pourvoi »[50],[51]. Le 6 mars, une nouvelle plainte pour exploitation illégale est déposée[52]. Suite : l'association syndicale envisage de refaire une demande d'autorisation avec une nouvelle étude d'impact[50],[51]. Procédures judiciaires liées aux manifestations de 2021En novembre 2021, des militants dégradent la membrane d'étanchéité d'une des trois réserves de substitution de Cram-Chaban pour rendre le réservoir inopérant[53]. Deux procès en correctionnelle ont lieu à Niort et à La Rochelle en janvier 2023 concernant ces dégradations sur les retenues d’eau de Cram-Chaban (Charente-Maritime) et de Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres) en 2021[53]. Sept militants anti-bassines âgés de 28 à 60 ans sont poursuivis. Des moyens exceptionnels ont été mis en œuvre pour retrouver les personnes suspectées d’avoir commis les dégradations[54]. Leurs avocats dénoncent un « acharnement juridique » à leur encontre[55]. Deux citoyens trentenaires sont finalement reconnus coupables le par le tribunal correctionnel de La Rochelle pour la dégradation de la bassine de Cram-Chaban et sont condamnés chacun à 500 euros d’amende, dont 200 euros avec sursis, mais il n’est en revanche pas retenu de peine de prison avec sursis à l’encontre des deux hommes, comme l’avait réclamé en janvier le représentant du ministère public. Dans le cadre des poursuites pour « dommages-intérêts » engagées par l’Asai des Roches à l’égard des deux militants anti-bassines, une audience spéciale se tiendra le . Les irrigants chiffrent les préjudices à un demi-million d'euros[56],[57]. Projet de la Coop'79 (16 réserves)Caractéristiques du territoire

Le remplissage des retenues est effectué par des forages existants à partir des eaux souterraines avec quelques cas particuliers où le remplissage provient partiellement de cours d'eau (à Salles à partir du Pamproux au niveau d'Avernant par une station d’exhaure existante réaménagée, à Aiffres à partir de la Guirande au niveau du Bas Mairé par une nouvelle station d’exhaure, à Rouillé à partir d’eau de ruissellement captée au niveau du hameau Le Grand Breuil, à Sainte-Soline à partir d’eau de drainage captée sur le site de la retenue) page 8 Liste des réservesLes 16 réserves projetées sur le bassin se répartissent en : 13 dans les Deux-Sèvres, 2 en Charente-Maritime, 1 dans la Vienne. Le détail est le suivant[58].

Le remplissage des retenues est effectué par des forages existants à partir des eaux souterraines avec quelques cas particuliers Procédures judiciaires iées à la construction des réserves2017 : autorisation de 19 retenues - volume initial de 16,4 Mm3 Le projet de création de 19 réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin, dont les premières études remontent à 2011 et qui s'inscrit dans le cadre d'un contrat territorial[59], fait l’objet d’une enquête publique en mars 2017[60]. Le porteur de projet produit en mai 2017 un mémoire en réponse aux observations soulevées[61],[62]. Le projet est autorisé par arrêté inter-préfectoral le , portant autorisation unique au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement[63]. 2018 : recours et médiation, volume ramené de 16,4 à 12,7 Mm3 À la suite du recours déposé par 11 associations environnementales en février 2018, une médiation menée par la préfecture des Deux-Sèvres entre mai et novembre 2018 réunit l’ensemble des acteurs du territoire et permet d'aboutir à un consensus qui est traduit le 18 décembre 2018 dans un protocole d’accord qui prévoit une réduction du volume de projet de 16,4 Mm3 à 12,7 Mm3, notamment avec l’abandon de 3 réserves et la diminution de volume de certaines[64],[65]. Outre la réduction de volume, l’abandon de 3 réserves et la diminution de volume de certaines, le protocole inclut aussi des engagements de transition agroécologique, aussi bien au niveau des exploitations que des acteurs économiques tels que les coopératives agricoles et négoces. Ce protocole d‘accord est traduit dans un contrat territorial de gestion quantitative Sèvre Niortaise Mignon (CTGQ SNMi) signé en 2019[66] qui contractualise par ailleurs la mise en place des engagements de changement de pratiques agricoles et structure les commissions évaluatives de ces engagements. Selon la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, favorable au projet puisqu'elle est OUGC[Note 12] déléguée, le projet permet d'envisager une réduction de 60 % des volumes prélevés en été[67],[68]. Le suivi des surfaces en maïs irrigué montre qu’elles ont été divisées par deux depuis 10 ans et par presque trois depuis 20 ans[69].

2019 : signature du contrat territorial Le protocole d'accord de 2018 est traduit dans un contrat territorial de gestion quantitative Sèvre Niortaise Mignon validé le par la Commission locale de l'eau du SAGE de la Sèvre niortaise marais poitevin et enfin signé le [48],[66] qui contractualise par ailleurs la mise en place des engagements de changement de pratiques agricoles et structure les commissions évaluatives de ces engagements. Un rapport présenté en à l’Assemblée nationale par la mission d’information sur la gestion des conflits d’usage en situation de pénurie d’eau constate sur la question du projet de la Sèvre niortaise que les opposants aux retenues considèrent que le protocole d’accord, signé en décembre 2018, quelques mois avant une instruction ministérielle de mai 2019, ne s’accorde pas avec les principes d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) à plusieurs égards : la consultation publique n’a, selon eux, pas été satisfaisante car elle n’a pas réuni tous les acteurs et ce protocole favorise un acteur unique, l’agriculteur irrigant, au lieu de porter une vision d’ensemble visant la sobriété pour tous les usages[70]. 2020 : nouvel arrêté validant le protocole (16 réserves, 12,7 Mm3) Les modifications du protocole d'accord étant non substantielles, un arrêté préfectoral portant prescription complémentaire à l’arrêté initial est signé le . Il autorise la construction et l’exploitation désormais de 16 réserves sur le bassin SNMP[71]. 2021 : sursis à statuer pour 9 retenues, volume ramené à 11,9 Mm3 - Plusieurs associations de défense de l’environnement demandent au tribunal d'annuler ces deux arrêtés, conduisant à une nouvelle décision du tribunal le [63]. Le tribunal juge que les volumes autorisés sont supérieurs au volume annuel maximal consommé durant la période de dix années précédant la délivrance de l’autorisation, c’est-à-dire à partir de l’année 2007, pour 9 des retenues. Estimant néanmoins que cette non-conformité est régularisable, le tribunal sursit à statuer pour laisser à l’autorité administrative la possibilité de prendre un nouvel arrêté, dans un délai de dix mois. Dans l’attente de cette régularisation, le tribunal suspend l’exécution des arrêtés en tant qu’ils concernent ces réserves[72],[73]. En décembre 2021, ce volume prélevé est ramené de 12,7 à 11,9 Mm3 par le biais d'un second arrêté inter-préfectoral[74],[75]. Les travaux de la réserve SEV 17 de Mauzé-sur-le-Mignon débutent à l'automne 2021 et son premier remplissage a lieu à partir de décembre 2021[76]. 2022 : levée du sursis à statuer et modalités de remplissage - Un nouvel arrêté préfectoral inter-départemental est soumis à enquête publique du 11 février au puis est signé le . Il prescrit en particulier de nouvelles modalités de remplissage des 16 retenues autorisées[62]. Après un arrêt en attente des décisions judiciaires, les travaux de la réserve située à Sainte-Soline reprennent le , une dizaine de jours après une manifestation ayant regroupé un millier d’opposants, émaillée de heurts violents avec les gendarmes[77]. Critiques concernant le rapport du BRGM publié en 2022 Une analyse critique du rapport du BRGM publié en juillet 2022 a été présentée en février 2023 par Ann-Morwenn Pastier, Docteure en sciences de la Terre, spécialisée en géomorphologie, intervenant auprès du collectif « Bassines, non merci »[78],[79]. La principale critique porte sur le modèle utilisé pour établir les simulations hydrologiques pour le projet. Ce modèle, dénommé « Jurassique » est en effet un modèle régional de gestion des nappes du Jurassique développé précédemment pour la région Poitou-Charentes[80] qui « ne permet pas de déduire des incidences locales, les effets sur les petits cours d’eau, les zones humides… Car le réseau hydrologique se comporte différemment dans une maille et dans sa voisine, selon la porosité des couches géologiques, s’il y a une rivière souterraine ou non. »[79]. Dans un communiqué publié en février 2023 le BRGM précise que ce modèle est « le seul existant actuellement permettant de répondre aux objectifs contractuels », à savoir tester les scénarios fournis par le maitre d'ouvrage[80],[81]. Selon ce modèle, le projet de retenues 2021 pourrait permettre une remontée du niveau des nappes de plusieurs mètres en période d'étiage sur le bassin du Mignon et de la Courance, moins sur la partie amont de la Sèvre niortaise[82]. La critique porte aussi sur la présentation des résultats en pourcentages de débits du cours d'eau gagnés, qui paraissent importants, mais qui, rapportés au débit réel qui est dérisoire (le petit cours d'eau du Mignon en l'occurrence), sont très faibles[79]. La deuxième critique porte sur les données de référence, et notamment la décennie 2000-2011, qui n'est pas du tout représentative des sécheresses récentes et à venir. Le BRGM précise qu'« en toute rigueur, cette période de référence ne permet pas de prendre en compte les conditions météorologiques récentes et encore moins futures. Mais elle permet d’évaluer ce qui se serait passé si les réserves de substitution avaient été mises en place au cours des années 2000-2011, sachant que ces années sont représentatives de situations météorologiques contrastées (années humides et sèches) ». Le BRGM ajoute que l'actualisation de ce modèle nécessite des moyens importants qui n’ont pas pu être mis en œuvre ces dernières années[80]. Le communiqué précise que « la prise en compte des évolutions climatiques, non simulé dans l'étude, est importante. En effet, la récurrence de périodes de sécheresse hivernale pourrait conduire de manière répétée à des niveaux de nappe inférieurs aux seuils réglementaires, compromettant le remplissage des réserves certaines années »[80]. D'autres critiques portent sur certains aspects non pris en compte, comme l'évaporation, les usages, etc. Le BRGM précise que « Le devenir de l’eau dans les réserves (utilisation, évaporation…) est hors du périmètre de la simulation actuelle et ne faisait pas partie des questions posées au BRGM »[80]. Le risque d'évaporation dénoncé par les opposants n'est de fait pas pris en compte dans le modèle[81]. 2023 : Le , le tribunal de Poitiers rejette les contestations formulées par les associations requérantes contre le projet tel qu’il se présente à l’issue de ce dernier arrêté modificatif. Il rejette en particulier la critique tirée de ce que les modifications contenues dans le nouvel arrêté auraient dû entraîner une reprise intégrale de la procédure d’autorisation environnementale en raison des dangers ou inconvénients significatifs pour la ressource en eau et pour le milieu naturel qu’elles comportent. Il estime, notamment, que tant la nouvelle répartition des forages pour l’alimentation des réserves que les nouveaux seuils de remplissage n’avaient pas, par comparaison à la précédente mouture du projet, d’incidences significativement défavorables pour l’environnement[83]. Un nouveau recours est déposé auprès de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et pourrait rendre ces bassines illégales en raison d'un manque de précision quant aux conséquences sur les nappes phréatiques et les rivières[84]. Procédures au niveau européen2021 : le collectif Bassines non merci, dépose une pétition auprès de la Commission des pétitions du Parlement, afin d'alerter l'Union européenne sur le fait que le projet de construction de 16 bassines contrevient au droit européen, en particulier à la directive-cadre sur l'eau (DCE). Pour les militants, pas moins de neuf directives européennes seraient concernées[85],[86]. En réponse à cette pétition et à la mise en cause de la France par l’association, la Commission européenne déclare « prendre très au sérieux » la question, en reconnaissant l’atteinte à 6 directives européennes concernant la réserve SEV17 à Mauzé-sur-le-Mignon[87]. Dès lors, la France doit « présenter de manière transparente » le calcul des coûts financiers et environnementaux du projet, tout en mettant en garde contre d’éventuels « captages excessifs » d’eau dans les nappes. Selon le député européen Jérémy Decerle, il s’agit d’un simple appel à la vigilance. Les 22 ouvrages déjà construits dans le département voisin, en Vendée, ont en effet montré que ces réserves peuvent renflouer les nappes, et les maintenir à un niveau normal. Il y a un travail à mener sur les besoins et la mise en place de ces réserves, mais cela doit être étudié à l’échelle du territoire, sans nationaliser le débat[88]. 2022 : le collectif Bassines non merci est auditionné par les parlementaires – en mars 2021 et juillet 2022. Une enquête parlementaire devait voir le jour, avec la venue sur place, dans le Marais poitevin, de la commission PETI, mais n'a finalement pas lieu, faute d'accord entre les partis[88]. Bassin du CuréContrats territoriaux de gestion de l'eauCTGQ Curé (2016-2020)Un Contrat territorial de gestion quantitative (CTGQ) a été signé en 2016 avec pour objectif d’atteindre un bon état quantitatif de la ressource en eau sur le bassin du Curé. Le volume « cible » à atteindre était de 4.7 Mm3 en 2021. Arrivé à échéance fin 2020, il n’a pas permis d’atteindre le bon état quantitatif. La mise en œuvre d’un deuxième CTGQ est conditionnée à l’élaboration d’un Projet de territoire pour la Gestion de l'Eau (PTGE) conforme à l’instruction gouvernementale du 7 mai 2019 et validé par le Préfet coordonnateur de bassin. Le SDAGE Loire-Bretagne 2022 – 2027 a accordé un délai supplémentaire à 2027 pour accompagner l’atteinte du volume « cible » en raison de la mise en place de cette démarche PTGE[89],[90]. PTGE Bassin du Curé (depuis 2023)La Communauté d’Agglomération de la Rochelle, le SYRIMA et la Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime ont souhaité co-porter le Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) sur le bassin du Curé, en continuité du précédent CTGQ[89],[90],[91] Projet du Syres 17 (6 réserves)

Procédures judiciaires2016 : le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime (SYRES 17) dépose le une demande d’autorisation unique pour la construction et l’exploitation, sur le territoire des communes d’Anais, Benon, Le-Gué-d’Alléré, Saint-Médard-d’Aunis, Saint-Sauveur-d’Aunis et Saint-Xandre, de six réserves de substitution à usage agricole, représentant un stockage de 1,6 million de mètres cubes d’eau[92]. 2018 : enquête publique en juin. Le commissaire demande, en conclusion de l'enquête, des éclaircissements sur divers points notamment sur les volumes prélevés, qui semblent en augmentation de 9 % par rapport à ceux de 2007, et sur un avis négatif de l’ARS[93]. 2019 : le 21 janvier, le préfet autorise les prélèvements projetés et la construction des 5 retenues[94]. 2020 : le tribunal administratif de Poitiers annule cet arrêté par un jugement du 4 juin 2020, au motif que le volume des retenues projetées n’est pas conforme au règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin, dont l’objet est notamment d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau[94]. Les 28 juillet et , le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime (SYRES 17) dépose une requête et un mémoire complémentaire visant à annuler cette annulation. 2023 : le 21 janvier, la cour d’appel de Bordeaux confirme l'annulation de l’autorisation des 6 réserves de substitution[53]. Les 13 cultivateurs céréaliers auraient pu prélever 1,6 million de mètres cubes d’eau, une estimation de consommation jugée incohérente vis-à-vis des mesures imposées par le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)[95]. Bassin du ClainCaractéristiques du territoire

Plusieurs projets de stockage de l’eau sont portés par Rés’eau Clain et 5 Sociétés coopératives anonymes de gestion de l'eau (SCAGE) avec la création de réserves de substitution. Ces réserves doivent permettre de substituer les prélèvements en période estivale (basses eaux) par des remplissages en période hivernale (hautes eaux) afin de maintenir l’irrigation pour les exploitations concernées et permettre le maintien de l’irrigation estivale pour les autres exploitations, non connectées en raison de la moindre pression estivale sur le milieu  CTGQ Clain (2013-2018)Le Clain parcourt 125 km de sa source sur la commune de Hiesse (16) à sa confluence avec la Vienne à Cenon-sur-Vienne (86). Son bassin versant de plus 3 000 km2 s’étend sur trois départements (Vienne, Deux Sèvres et Charente). L’activité agricole, qui occupe près de 65 % du territoire, constitue un des enjeux majeurs pour cet espace avec notamment un rôle économique, paysager et sociétal. Le bassin est caractérisé par un déficit quantitatif chronique des ressources en eau par rapport aux besoins, d'où son classement en Zone de répartition des raux (ZRE). Un premier contrat territorial de gestion quantitative de l'eau (CTGQ) a été mis en œuvre par la Chambre d'agriculture de la Vienne sur la période 2013-2018 afin d'améliorer la gestion de la ressource en eau, dans un contexte d’atteinte du volume prélevable (17,5 Mm3) en période d’étiage[96]. Ce CTGQ, articulé autour de quatre grandes thématiques (animation, accompagnement des exploitations, communication et projet de stockage) a permis de réaliser une économie d’eau en période d’étiage de plus de 4,5 Mm3 et d’aboutir à un projet de stockage de 11 Mm3[96]. Contrat territorial Clain 2023-2028Un projet de construction de 30 réserves de substitution, capables de stocker jusqu'à 8,8 millions de m3 d’eau, est porté par Rés’eau Clain et 5 Sociétés Coopératives Anonymes de Gestion de l’Eau (SCAGE). Ces réserves doivent permettre de substituer les prélèvements en période estivale (basses eaux) par des remplissages en période hivernale (hautes eaux) afin de maintenir l’irrigation pour les exploitations concernées et permettre le maintien de l’irrigation estivale pour les autres exploitations, non connectées en raison de la moindre pression estivale sur le milieu. La démarche doit aboutir à un contrat territorial Clain pour la période 2023-2028, comprenant un ensemble de mesures accompagnatrices[97]. La préfecture reconnaît implicitement en 2022 que, malgré le protocole d'accord signé en novembre 2022, le débat sur le partage de la ressource hydrique reste à mener, puisqu’elle annonce un éventuel projet de territoire incluant tous les acteurs de l’eau… mais pour plus tard, après le lancement du chantier des bassines. Le futur projet de territoire s'appuiera sur une étude importante – dite « Hydrologie, milieux, usages et climat » (HMUC) – engagée sur l’état de la ressource mais dont les résultats ne seront connus que courant 2023[98]. Ce contrat de territoire Clain doit se développer sur une première période 2023-2028, avec un bilan intermédiaire en 2025. Il doit s'articuler avec le contrat territorial des milieux aquatiques (CTMA) qui doit aussi être validé en 2023[99]. Chronologie du projet

Autorisations d'exploiter les réserves et procédures judiciaires associées (2017-2023)

Protocoles pour l'exploitation des réserves (2019-2023)

Projet isolé de 2013 abandonné Deux méga-bassines sont construites sur le territoire de la commune de Vivonne, dans la Vienne, vers 2013. Dix ans plus tard, elles ne sont pas utilisées. L'une d'elles s'effondre sous le poids de son eau, l'étude préalable des sols karstiques n’ayant pas détecté la présence d’un gouffre quelques centimètres sous la bassine. Personne de ce fait n'a voulu prendre le risque de remplir la seconde. Dix ans après, il reste un cratère de plus de deux hectares sans végétation. Un projet de couverture par un champ de panneaux solaires photovoltaïques est envisagé, dénotant une perte définitive du terrain pour l'agriculture[106]. Caractéristiques des projetsProjet de la SCAGE Clouère (8 réserves)Les caractéristiques des 8 réserves de la SCAGE Clouère sont les suivantes[10].

Projet de la SCAGE de l'Auxances (6 réserves)Les caractéristiques des 6 réserves de la SCAGE de l'Auxances sont les suivantes[16].

Projet de la SCAGE Dive Bouleure Clain Amont (6 réserves)Les caractéristiques des 15 réserves de la SCAGE Dive Bouleure Clain Amont sont les suivantes[13].

Projet de la SCAGE du Clain moyen (15 réserves)Les caractéristiques des 15 réserves de la SCAGE du Clain moyen sont les suivantes[19].

Projet de la SCAGE de la Pallu (6 réserves)

Notes et référencesNotes

Références

Voir aussiBibliographieArticles connexesInformation related to Réserve de substitution en Nouvelle-Aquitaine |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![Le territoire est couvert par trois SAGE (Sèvre Niortaise et Marais Poitevin, Vendée et Lay)[Note 10] - en gris-vert, le Marais Poitevin.](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/SAGE_79-85.jpeg/467px-SAGE_79-85.jpeg)