|

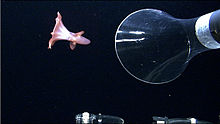

Véhicule sous-marin téléopéré    Un véhicule sous-marin téléopéré (en anglais : remotely operated underwater vehicle, ou ROV) est un petit robot sous-marin contrôlé à distance (généralement filoguidé), contrairement au robot sous-marin autonome (en anglais : autonomous underwater vehicle, ou AUV). À l'instar des drones aériens, les robots sous-marins permettent une acquisition rapide et sécurisée d’informations globales ou précises, physicochimiques et visuelles (sous forme numérique notamment), assez rapidement, à distance de l'opérateur et parfois « en masse ». Certains ont une fonction de plateforme pouvant être équipée à la demande de bras manipulateurs, de systèmes de prélèvement ou de divers capteurs. Les utilisations principales des ROV sont l'industrie offshore (surveillance et entretien des structures pétrolières et gazières) et la défense (déminage notamment). En 2022, les ROV peuvent descendre jusqu'à environ 6 000 mètres sous la surface de l'eau (par exemple le ROV Victor 6000 d'Ifremer), et supporter des pressions allant jusqu'à 600 bars. De nombreux prospectivistes estiment que leur usage civil, encore émergent, est une source potentielle de progrès scientifique et opérationnel. PrésentationIl existe deux catégories de ROV selon le travail à accomplir. Les ROV d'observationLes ROV d'observation ou OBSROV (pour en anglais : OBServation Remotely Operated Vehicles), sont des engins utilisés dans un but d'observation, par exemple vérifier l'état d'oléoducs ou des fondations de plates-formes pétrolières ou d'effectuer diverses mesures (salinité, turbidité, champ magnétique, etc.) Les ROV de travailLes ROV de travail ou Workclass ROV (pour en anglais : Workclass Remotely Operated Vehicles) sont des engins équipés de bras hydrauliques ou électriques et d'outils permettant l'accomplissement de travaux spécifiques tels que découper, ou détecter des gaz. Des exemples typiques sont la manipulation de vannes ou la maintenance des installations pétrolières. OmbilicalLes ROV sont reliés à la surface par un cordon ombilical permettant l'alimentation et la circulation d'informations et éventuellement de récupérer l'engin en cas de panne des moteurs. Pour des longueurs d'ombilical inférieures à environ 500 mètres, l'ombilical peut transporter les informations sur des fils de cuivre (coaxial et/ou paires torsadées). Au-delà de 500 mètres de longueur d'ombilical, il est indispensable de recourir à la fibre optique monomode pour la transmission des données (vidéo et capteurs), en complément des fils d'alimentation électrique. Certains ROV sont capables de terminer leur mission de façon autonome pour revenir en surface en cas de rupture de l'ombilical. Cette catégorie d'engins est appelée ROV hybride ou HROV. Ces véhicules sont rares et on peut citer l'exemple du HROV Ariane d'Ifremer, inauguré en 2015[1],[2]. Utilisations Les premiers ROV ont été utilisés pour l'exploration océanographique en profondeur, et assez rapidement pour l'extraction pétrolifère ainsi que dans la maintenance des lignes et infrastructures sous-marines, telles que les oléoducs et les câbles sous-marin. En 2008, leur nombre s'élèverait à environ 1 500 engins, dont 35 % utilisés en mer du Nord. Des ROV ont aussi été utilisés pour explorer des épaves de plusieurs bateaux, dont le Titanic (pour la première fois ainsi filmé en 1987 à environ 3 820 mètres de fond), le Bismarck, ou le Central America, ou d'avions, comme l'A330 du vol AF447 ou plus récemment () pour l'épave d'un hélicoptère de la Garde côtière canadienne qui s'est abimé dans l'Océan Arctique par près de 500 mètres de profondeur. Lors de ces missions, ils sont parfois utilisés pour remonter à la surface des objets provenant de ces épaves. Depuis les années 2000, les progrès de la robotique ont permis d'envisager l'utilisation de robots pour la fouille archéologique profonde. Le DRASSM fait figure de précurseur dans ce domaine avec son programme de développement d'outils robotiques spécifiques pour l'archéologie sous-marine, démarré en 2012 en partenariat avec plusieurs laboratoires, dont le LIRMM et Stanford University, et qui lui permet désormais d'effectuer des campagnes archéologiques fréquentes entre 50 et 1 000 mètres de profondeur[3],[4],[5],[6],[7], notamment sur l'épave de la Lune. En 2021, le DRASSM a développé un nouveau ROV, nommé ROV Arthur, pour des opérations archéologiques jusqu'à 2 500 mètres de profondeur[8],[9]. Les ROV peuvent également être utilisés pour des opérations militaires, et notamment la surveillance ou le déminage en milieu sous-marin. Boeing a développé des ROV à usage spécifiquement militaire comme le Echo Voyager. Des ROV légers sont de plus en plus également utilisés pour la photographie et les films subaquatiques, ainsi que pour les recherches archéologiques subaquatiques (avec par exemple un grand robot poisson (SPC-II chinois)[10],[11] ou un petit robot-tortue (dit U-Cat d'inspiration biomimétique doté de quatre nageoires indépendantes motorisées) testé dans le cadre du projet européen Arrows[12] ou des robots capables d'œuvrer à grande profondeur et de produire les données nécessaires à la modélisation en 3D de l'épave, avec des éléments de réalité augmentée tout en répondant aux exigences méthodologique de l'archéologie[13], développé en France par le Drassm en partenariat avec des laboratoires de recherche français et américains[14],[15]. Ces robots contribueront ainsi au devoir de mémoire et à la connaissance et conservation du patrimoine maritime. Une nouvelle génération de ROV devrait faciliter l'évaluation environnementale subaquatique et notamment certains inventaires de la biodiversité et l'évaluation environnementale de l'environnement marin, en offrant un meilleur accès à la faune et flore subaquatiques pour un dérangement minimal de la faune et du milieu. Ils peuvent aussi faciliter les inventaires de certains microorganismes (quand ils sont équipés pour remonter des échantillons). Des ROV sont notamment utiles dans les eaux très froides ou peu sûres du point de vue sanitaire, les zones dangereuses (sous des glaciers ou iceberg risquant de s'effondrer ou de se renverser par exemple), dans des failles ou cavités et autres lieux peu accessibles aux humains (rivière souterraine ou tubée, réservoirs artificiels ou certaines eaux polluées.

Des robots sous-marins militaires sont utilisés pour la défense contre les plongeurs. On trouve également des torpilles utilisables comme telles pour la reconnaissance militaire, comme la DM2A4. Versions « Open »Une version de base (OpenROV), open-source et « matériel libre » et peu coûteuse est développée depuis les années 2010 aux États-Unis et dans le monde, chacun peut contribuer à l'améliorer. La société Blue Robotics[20] propose aussi des produits dont le logiciel repose sur le logiciel open-source ArduSub[21]. Enjeux et perspectivesComme tous les progrès techniques, la démocratisation des ROV peut avoir à la fois des conséquences positives et négatives. Elle permet déjà de doper la connaissance des fonds marins et du patrimoine subaquatique, de mieux évaluer l'état des écosystèmes marins et d'eau douce. Elle pourrait doper certaines sciences participatives et aider certaines piscicultures, parfois faciliter les secours en mer (comme mini-porteur sous-marin notamment[10]), aider à mieux détecter certaines pollutions et munitions immergées dangereuses, surveiller les parcs marins, certaines frayères et habitats naturels précieux et réserves naturelles sous-marines, etc. Mais inversement, tout comme le scaphandre, puis le scaphandre autonome et l'instrumentation de type sondeurs/sonars ; utilisés à mauvais escient ces robots peuvent aussi favoriser le pillage d'épave[22], le braconnage subaquatique. Depuis 2015, l'utilisation des ROV est interdite pour l'assistance à la pêche au corail[23]. La création de robots « intelligents » et plus autonomes est l'une des pistes suivies par la recherche. Une autre tendance est celle de la miniaturisation (miniRovs dont l'un des premiers exemples largement diffusé a été la série des VideoRays). Depuis le début des années 2010, des mini-ROV à coût modéré sont apparus (BlueROV), ce qui facilite leur accès pour les universités et les professionnels. La localisation, la stabilisation dans les courants et une faible consommation énergétique sont d'autres enjeux et défis pour les ingénieurs. Notes et référencesNotes

Références

Voir aussiBibliographie

Articles connexesLiens externes

|