|

Édouard BonieÉdouard Bonie

Édouard Bonie, né à Marseille le et mort à Bordeaux le , est un magistrat français, collectionneur. Il reçoit un héritage important au décès de son père en 1874 puis de sa mère en 1876 qui lui permettent d'assouvir sa passion et d'aménager une maison-musée au 39, rue d'Albret, dont il fait don à la ville de Bordeaux par testament, legs accepté le . Biographie Édouard Bonie est né en 1819 ; son père était colonel d'artillerie, soldat du Premier Empire[1]. Il passe ses étés d'enfance dans le domaine viticole familial du château La Commanderie à Saint-Estèphe. À partir de 1831, il poursuit ses études secondaires puis supérieures à Paris, obtient sa licence de droit en 1838 et embrasse une carrière de magistrat, d'abord en Afrique du Nord, où il développe une passion de collectionneur, puis en France. Il fut successivement substitut à Oran et à Alger, juge à Condom et à Cahors, puis conseiller à la cour d'appel d'Agen et à celle de Bordeaux. Ses trois frères embrasseront une carrière militaire.

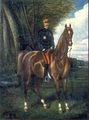

De 1840 à 1851, Édouard Bonie est avocat en Algérie. Puis il entre dans la magistrature comme substitut aux tribunaux de Bône (1842), puis d'Alger (1844). Il est nommé substitut général à la cour d'appel d'Alger en 1849. En 1851, il revient en métropole comme juge d'instruction à Condom, dans le Gers, puis à Cahors (1853). Il est nommé conseiller à la cour d'appel d'Agen en 1863 et de Bordeaux en 1874. Il est admis à la retraite en 1888, à 69 ans[3]. Le musée des Beaux-Arts possède un portrait en magistrat[4] par Paul Quinsac avec ses décorations : Ordre de la Légion d'honneur, palmes académiques lors de l'inauguration de la Faculté de médecine et pharmacie en 1888[5] et Ordre du Nicham[6]. L'austérité de la pose du modèle affichant ses décorations qui ressortent sur la pourpre de sa robe[7] montre l'image de soi que Bonie souhaitait véhiculer. Bonapartiste et catholique convaincu, il se fait remarquer par son absence de préjugés sociaux ou religieux, ce qui lui permet d’entrer en rapport avec un grand nombre de personnes d'univers très différents ; il est séduit par le cosmopolitisme et le non-conformisme. Comme de nombreux écrivains et artistes de son temps, il est en quête de l'ailleurs, du passé et de la gloire[8]. Il utilise ses héritages familiaux de 1874 et 1876 pour aménager une maison-musée à Bordeaux et voyager, autour du Bassin méditerranéen notamment ; il visite les expositions universelles de Paris. Féru d'antiquités, il est membre de la Société Archéologique de Cahors puis de la Société Archéologique de Bordeaux dont il est nommé président en 1890[9] bien qu'il n'ait jamais rien publié. Il est très apprécié en société pour ses qualités relationnelles et intellectuelles, et pour ses connaissances dans les arts. Il meurt le , sans femme ni enfants et lègue sa maison-musée à la ville de Bordeaux.

Une âme de collectionneur  D’une curiosité universelle, d’un respect sans faille à l’égard de l’objet, du plus humble au plus précieux, il réunit dans sa maison de famille, située cours d’Albret à Bordeaux, quelques milliers d’objets collectés lors de ses nombreux voyages, et de ses affectations comme magistrat dans différents postes, auxquels s’ajoutèrent les objets rapportés par ses frères qui étaient militaires... et collectionneurs eux aussi[10]. La passion d'Édouard pour l'art de collectionner a bien été soutenue par un contexte familial et c'est à juste titre que l'ancienne rue d'Albret porte le nom des Frères Bonie. Paul Courteault, ancien conservateur du Musée d'Art ancien, dans une analyse originale et littéraire du personnage, n'hésite pas à en faire un émule du cousin Pons[11]. Le choix des objets, souvent régionaux, mais aussi en provenance d'Europe, d'Afrique du nord, d'Asie et d'Océanie se caractérise par un éclectisme fantaisiste[12] : antiquités, armes et objets militaires, peintures, sculptures, arts décoratifs, arts graphiques (dessins, gravures, photographies, manuscrits et miniatures), naturalia, etc[13]. Le critère de choix le plus important pour Édouard Bonie est celui de l'authenticité, reposant sur la notion de pedigree : ce sont des objets-témoins, des souvenirs, des reliques[14]. Un numismate ?Près de la moitié de sa collection a disparu et le catalogue est malheureusement très laconique, par exemple en ce qui concerne les 1 068 pièces du médailler : il restait en 1970, outre quelques décorations, 484 monnaies, 75 médailles et 39 jetons[15]. Bonie décrit surtout les médailles rapportées en 1855 par les soldats français après la guerre de Crimée (voir revue SAB 1973, classement Pastoureau et médailler BM). Les monnaies les plus anciennes proviennent du Proche-Orient, dont un tétradrachme du XIIIe siècle à l'effigie du roi Henri II de Jérusalem. Les céramiquesSur 350 pièces environ, fort bien choisies par le collectionneur, plus de la moitié est représentée par des faïences, conservées pour la plupart au musée (productions régionales très variées) ; 40 % sont des porcelaines et le reste des terres cuites ou non précisées. Le catalogue du musée recense des assiettes à bord chantourné, des plats ovales, des gargoulettes, des encriers, des sucriers et des théières, des cache-pots, des soupières et des couvercles, des potiches, des tasses avec soucoupe. Quelques pièces du XVIIIe siècle sont remarquables et forment quelques-unes des pièces maîtresses du musée[16]. Une galerie d'illustrations est disponible dans les dossiers du Musée des Arts décoratifs et du Design :

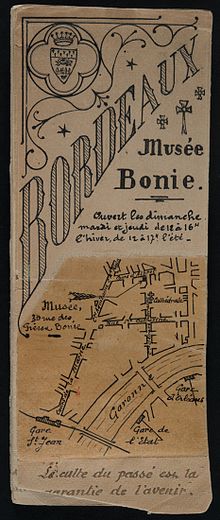

Lors de sa visite de la salle à manger en 1878, Féret[17] observe plus de trois cents pièces de porcelaines et de faïences. Bien que le décor de boiseries et de caissons de la salle à manger et de la chambre soit de style Renaissance, Bonie n'a pas meublé ces pièces avec la céramique de style Renaissance sortie de la fabrique Vieillard à cette époque[18]. Contrairement aux autres collectionneurs de l'époque, il s'est également intéressé aux pièces contemporaines sorties des ateliers Vieillard, comme en témoigne la grande fontaine d'applique de style turc exécutée par Amédée de Caranza[19]. Les armes Elles constituent près du quart de l'ensemble ; certaines datent d'une collection rassemblée dès son enfance. Il y a surtout des armes blanches (280) et primitives (165) ainsi que de pièces d'équipements (cartouchières et gibernes par exemple). C'est l'époque où les châtelains, par exemple à Roquetaillade, exhibent dans les corridors de leurs demeures ce genre de panoplies, sous l'influence de leurs lectures de romans anglais. La description des armes dites sauvages n'a rien d'anthropologique et n'échappe pas aux clichés et stéréotypes de l'époque[20]. Il y a peu d'armes à feu (36) mais elles sont bien conservées et bien décrites : objets de décoration et de parade plus que de combat, achetés dans des boutiques touristiques à Constantinople, au Caire ou Alexandrie, ou bien récoltés sur les champs de bataille de Crimée, de la guerre de 1870 ou dans les futures colonies. Féret, toujours lors de sa visite de 1878 est émerveillé par la têtière et la selle de cheval, montée à la bataille d'Isly par le fils de l'empereur du Maroc[21]. Le musée Bonie  Édouard Bonie fait reconstruire et agrandir son hôtel particulier qui ouvrait sur deux rues, au no 30 de la rue d’Albret et au no 19 de la rue Dufau ; c'est l'architecte bordelais Abel Duphot qui est chargé des plans et des travaux. Fils de l'architecte Henri Duphot, Abel Duphot est connu entre autres pour le complexe agricole, Suzanne, aménagé pour Édouard Cruze en 1877[22]. Il s'appuie sur une documentation iconographique impressionnante conservée aux Archives municipales de Bordeaux, qui comporte également des notes d’Édouard Bonie, des factures et des correspondances. Il s’agit de dossiers d’étude pour l’aménagement du musée Bonie : dessins et notes diverses pour les travaux de la « cour mauresque » ; documents relatifs à l’art arabe, au mobilier, au décor en général ; iconographie liée aux décorations murales, boiseries et meubles ; projets de décors (chambre à coucher Louis XIII, cheminée XVe siècle, vitraux, salle mauresque) ; études et esquisses[23]. Le musée Bonie, ouvert aux amis du collectionneur et aux visiteurs, est divisé en quatorze salles et contient environ 2 500 objets.

La maison aménagée par Édouard Bonie est présentée par Sabine du Crest comme une de ces « obsessions » de collectionneurs européens qui ont organisé leurs intérieurs en perfectionnistes, soucieux du plus petit détail, dans son ouvrage Si loin si proche[27]. Elle l'assimile à une hétérotopie au sens que lui donnait Michel Foucault en 1967. Entouré d'objets savamment choisis et disposés, le collectionneur vit dans un environnement entièrement artificiel mais intellectuellement cohérent : Édouard Bonie a participé à un jeu de rôle au point de revêtir le costume du Sidi Bonie qu'il incarnait lorsqu'il recevait ses invités. « Voyageur immobile », il a mis en scène un décor de théâtre lui permettant de se transporter à l'étranger, en rêve. Deux aquarelles conservées au Musée des Arts décoratifs et du Design[28] intitulées Vue d'une salle d'armes et Vue d'une chambre orientale présentent la collection Edouard Bonie ces deux pièces. Dans le premier tableau, Bonie assis à son bureau dresse l'inventaire de sa collection dont tous les éléments sont présentés de façon détaillée ; dans le second, en tenue arabe, assis à terre devant une table basse ronde, il se confond dans un décor oriental recréé[29]. Un registre de signatures remontant à 1856, au moment où Bonie était à Cahors, atteste de l'intérêt des visiteurs qu'Édouard Bonie accueillait « religieusement » dans son sanctuaire : Il était dans les transes lorsqu’un visiteur indiscret touchait quelque chose ; bien vite il mettait le bibelot à l’abri, discrètement, en s’excusant, mais on sentait qu’il avait tremblé...[26]. Le Musée des Arts décoratifs et du Design conserve ce précieux livre d’or[30]. Deux séries de photographies ont été prises avant dispersion des collections, en 1930 par M. Lafon et en 1951 par M. le Deunff. Elles sont conservées au Musée des Arts décoratifs et du design[31]. Un inventaire manuscritL'inventaire manuscrit dressé par Édouard Bonie de son vivant comporte 3 349 numéros ; il est conservé aux archives municipales de Bordeaux, sous le nom de Catalogue Bonie (AM 1413R2)[31] : Par l'inventaire, l'accumulation devient collection[32]. C'est un parcours chronologique et géographique précieux de la formation de la collection depuis les années 1840, pendant cinquante années d'accumulations, au rythme de l'histoire militaire du XIXe siècle.

Certains objets ont été achetés, d'autres ont fait l'objet d'un don ou encore d'un pillage de site archéologique par exemple pendant un voyage touristique en Italie. Plusieurs sont annotés d'une description du contexte d'acquisition ainsi que de leur place dans la maison. La lecture de l'inventaire d'Édouard Bonie fait penser à celle d'un poème de Prévert juxtaposant une série d'objets hétéroclites ; elle permet de recréer l'émotion que provoquait probablement la découverte visuelle des objets présentés côte à côte dans les différentes pièces[34]. Le devenir des collections  Dans son testament rédigé le , Édouard Bonie lègue à la ville sa maison et sa collection, à condition de ne pas les dissocier. Il propose son ouverture, payante, au public en limitant le nombre de visiteurs à six par jour. Il interdit l'installation du chauffage et toute reproduction de son œuvre et demande l'affichage de son nom à l'angle des rues d'Albret et Dufau[35]. Le Legs BonieLa Ville accepte le legs le et en prend possession le 1er août[36]. Deux conservateurs sont nommés, Camille de Mensignac et Eugène Lafargue ; l'ancien gardien, Auguste Meilhaguet, occupe la même fonction qu'antérieurement et continue d'assurer l'entretien des lieux et du mobilier[37]. Le musée ouvre en 1896 et connait immédiatement un grand succès. Il est ouvert trois jours par semaine et reçoit annuellement en moyenne 700 visiteurs payants, touristes, curieux et connaisseurs[38]. Une collection démantelée120 ans plus tard… La collection est répartie entre trois musées, celui des arts décoratifs et du design, celui d'Aquitaine et celui des Beaux-Arts. Quelques éléments sont également conservés dans les salons de la mairie de la ville, au Centre national Jean-Moulin de Bordeaux, aux Archives municipales et au château du duc d'Épernon à Cadillac[31]. L’immeuble Bonie avait, en effet, été désigné comme réserve commune après la Seconde Guerre mondiale et aucun agent municipal ne s’y trouvait durant les heures ouvrables[39]. Entretemps le musée Bonie s'était enrichi des collections d’ethnographie de la Ville, issues du musée des Colonies (sculptures, armes, masques d’Afrique et d’Océanie) et du musée Carreire (collection d’objets précolombiens, armes d’Afrique et d’Océanie). Dans le courant des années 1960, le Centre Jean-Moulin avait également intégré les lieux. Ainsi, en moins de dix ans, à partir des années 1950, et en violation des engagements pris, la Ville laissa le musée en déshérence[40] : la maison Bonie était devenue un vrai débarras et la collection Bonie avait été entassée dans quelques pièces en un véritable bric-à-brac. Il n'y avait plus de conservateur en titre et les conditions de conservation étaient déplorables[39]. Les deux décennies suivantes voient le démantèlement complet des collections et leur dispersion vers des lieux plus sécurisés. La maison elle-même est détruite en pour élargir la rue... des Frères-Bonie comme en témoigne un article illustré paru le : Rue des Frères-Bonie : la cour orientale à visage découvert[41]. Hommages et distinctions Décorations et distinctions

Hommages

Voir aussiBibliographie

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Information related to Édouard Bonie |