|

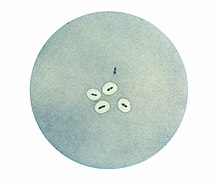

Капсула бактерий Ка́псула бакте́рий — поверхностная структура бактериальных клеток, залегающая поверх клеточной стенки или внешней мембраны и состоящая из экзополисахаридов[англ.]. Капсулы имеются у некоторых архей, например, у представителей родов Methanosarcina и Staphylothermus[англ.]. Структурной основой капсулы служат линейные или разветвлённые полигликаны и полипептиды, состоящие из одинаковых или разных мономеров. Фибриллы капсульных полимеров довольно гибки, ориентируются под прямым углом к поверхности клетки и сильно гидратированы, так что до 99 % капсулы составляет вода, из-за чего капсулы сложно визуализировать с помощью электронной микроскопии. Поверхность колоний бактерий, имеющих капсулу, выглядит гладкой, влажной и блестящей[1]. Функции капсулы различаются у непатогенных и патогенных бактерий[2]. Химический составКапсульные полисахариды классифицируют в зависимости от природы кислотного компонента, значения электрического заряда, наличия липидной части на редуцирующем[англ.] конце полисахаридов, влияния температуры на биосинтез и совместной экспрессии с липополисахаридом. Выделяют две основные группы капсульных полисахаридов[3]. К первой группе относят полисахариды массой менее 50 кДа, состоящие из остатков гексуроновых кислот[англ.]. На редуцирующих концах имеются липидные фрагменты. Такие полисахариды не играют роли в патогенезе и обеспечивают выживание бактериальных клеток вне организма-хозяина[3]. Полисахариды второй группы более крупные и тяжёлые, помимо остатков гексуроновых кислот содержат сиаловую кислоту. К редуцирующим концам прикреплена фосфатидная кислота[англ.]. Эти полисахариды имеют важное значение для патогенеза[3]. У некоторых бактерий состав капсулы своеобразен. Так, у возбудителя сибирской язвы Bacillus anthracis капсула состоит из поли-D-глутамата и является важным факторов вирулентности[англ.]. Гены, необходимые для её синтеза, расположены на плазмиде. Капсула B. anthracis имеет значительный отрицательный заряд и потому препятствует фагоцитозу бактериальных клеток макрофагами. Если эндоспора прорастает в присутствии углекислого газа, то капсула формируется вокруг клетки сразу же при её выходе из споры. У Neisseria meningitidis капсула состоит из конденсированного неорганического фосфата и, вероятно, препятствует фагоцитозу клетки макрофагами из-за значительного отрицательного заряда[3]. У непатогенных бактерийУ непатогенных бактерий капсула чаще всего служит защитой от высыхания в засушливых местообитаниях или водоёмах с повышенной солёностью. Благодаря капсуле цианобактерии рода Nostoc могут расти в пустынях в виде корочек, которые увлажняются только утренней росой. Образование капсул у непатогенных бактерий запускается в стрессовых условиях, таких как фосфорное голодание. Иногда в условиях обильного увлажнения обводнённые полимеры капсулы теряют связь с клеточной оболочкой и уходят во внешнюю среду, где начинают хаотически плавать, образуя так называемую «внешнюю слизь». Наиболее часто капсульные полимеры уходят во внешнюю среду при гиперпродукции[4]. У патогенных бактерийУ бактерий, вызывающих заболевания животных и человека, капсула является важным фактором вирулентности, так как она защищает бактериальную клетку от действия иммунной системы. В частности, покрытые капсулой бактерии могут уклоняться от фагоцитирования за счёт гидрофильности, упругости и электрического заряда поверхности. Из-за капсулы до бактерии не могут добраться белки системы комплемента и бактерицидные белки, такие как дефензины. Более того, сама капсула комплемент не активирует. Капсула предохраняет бактерию от взаимодействия с антителами, а у грамотрицательных бактерий маскирует липополисахарид (О-антиген). Сама по себе капсула слабоиммуногенна и плохо поддаётся опсонизации, однако вакцины, содержащие компоненты капсулы, эффективны и запускают образование специфических антител. Иногда капсула мимикрирует[англ.] под молекулярные структуры организма хозяина. Например, капсульный антиген К1 кишечной палочки (Escherichia coli) содержит сиаловую кислоту, за счёт чего становится похож на гликокаликс хозяйских клеток[5]. Капсула имеются и у ряда фитопатогенных бактерий, однако у них она не выполняет особой роли. В некоторых случаях она обеспечивает выживание бактерий во внешней среде. Капсула может способствовать распространению бактерии по тканям растения, защищает бактерию при размножении в межклетниках и предохраняет от действия иммунной системы растения[6]. У симбиотических бактерийУ ряда симбиотических бактерий тоже имеется капсула, причём у них роль капсулы очень специфична и связана с внутриклеточной передачей сигнала. Так, у клубеньковых бактерий, обитающих в корнях бобовых растений, капсула участвует в прикреплении бактериальной клетки к корневому волоску и запускает в клетке корня сигнальные пути, благодаря которым бактерия проникает в ткани растения[7]. ОкрашиваниеКогда капсульные полимеры имеют кислотные свойства (например, за счёт карбоксильных групп), они хорошо поддаются окрашиванию катионными красителями, которые образуют молекулярные сшивки, например, рутений красный[англ.] и альциан синий[англ.]. Также капсулы можно окрашивать при помощи диаминов, лектинов и специфических антикапсульных антител[4]. Например, Quellung-реакция[англ.], с помощью которой можно визуализировать капсулу Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Neisseria meningitidis, Bacillus anthracis и Haemophilus influenzae, основана на использовании антител к капсуле, под действием которых капсулы разбухают и становятся хорошо различимы[8]. В зависимости от особенностей окрашивания капсулы подразделяют на микрокапсулы и макрокапсулы. Макрокапсулы выявляются при окрашивании тушью как светлая зона между непрозрачной средой и клеточной стенкой, которую можно видеть в световой микроскоп. Микрокапсулы очень тонкие и при окрашивании тушью не видны, однако их можно выявить с помощью серологических методов[9]. Примечания

Литература

Ссылки

|