|

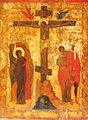

Распятие (иконография) Распятие (лат. Crucifixio; итал. Crocifissione; ст.-русск. пропатие, от пропинати — «пригвождать к древу, кресту») — центральная тема христианского искусства; произведение искусства, изображающая казнь Иисуса Христа через распятие. В христианской иконографии — изображения события, завершающего «Страстной цикл» и предшествующее сценам оплакивания, погребения и Воскресения Иисуса Христа[1][2]. В традиционной иконографии эта сцена обычно следует за эпизодами: «Бичевание, или Поругание, Христа» (в средневековом искусстве эти сюжеты иногда соединяли в одной композиции), «Радуйся, Царь Иудейский!», «Что есть Истина?», «Несение креста». После изображений Распятия в циклах мозаик или фресок часто следуют сцены: «Снятие с креста», «Положение во гроб», «Пьета». Сцена распятия Христа на кресте, на «месте лобном» — горе Голгофе вместе с двумя разбойниками, описана во всех четырёх Евангелиях (Мф 27:33—56; Мк 15:22-41; Лк 23:33-49; Ин 19:17-37). Вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю и иконографию христианского креста называется ставрография. В христианском искусстве распятия и кресты различной формы и материалов не обязательно имеют изображение фигуры Иисуса Христа, часто они остаются пустыми и имеют символическое значение, о них см. статью Распятие (предмет); в данной статье описываются преимущественно плоскостные изображения на картинах, фресках, иллюминированных рукописях, в рельефах и некоторых скульптурах. ИсторияКрест как символРазвёрнутые изображения сцен Распятия с предстоящими персонажами появились в изобразительном искусстве относительно поздно, в связи с запретительным характером раннего христианства. В раннехрстианский период образы Распятия и самого Иисуса Христа имели исключительно символический характер. Однако и в последующее время иконография подобных композиций складывалась постепенно, что было в немалой степени связано с теологическими спорами по поводу возможности изображения Иисуса во плоти. В раннехристианском искусстве сцену Распятия замещало, к примеру, изображение пеликана, кормящего своим телом птенцов (аллегория пасхальной жертвы; в композициях «Милосердие», «Поклонение жертве»). Изображение креста Распятия как орудия казни римлянами преступников в то время было связано с негативными коннотациями. В самых ранних композициях типа «Поклонение имени Иисуса» изображали простой крест как солярный символ с монограммой Христа (ХР (Хи-Ро). По обе стороны креста — два оленя, пальмы или павлины в ветвях «Мирового дерева». На мраморной плите из церкви Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне (нач. VI в.) изображена чаша, из которой вырастают две виноградные лозы, на них — два павлина, над чашей показан «крест Константина» (лабарум). На обратной стороне плиты представлена сцена: среди растительных завитков изображение «Даниила во рву львином». На рельефе боковой стенки саркофага в Мавзолее Галлы Плацидии в Равенне (ок. 423 г.) между двумя колонками изображен Агнец на фоне креста. На перекладине креста — две голубки; в основании — условное изображение горы Голгофы, из которой вытекают четыре райские реки. На рельефе другого саркофага (конец V в.) Агнец изображен с крестом и нимбом, в котором читается монограмма Христа «ХР». По сторонам — две пальмы (символ небесной славы). В раннехристианском искусстве, главным образом в произведениях коптов (египетских христиан), общин Сирии, Палестины, распространены изображения креста, в средокрестие которого вписан круглый медальон с образом Агнца, а Христа и двух разбойников изображали без крестов, просто на фоне каменной кладки («Иерусалимской стены»), как это видно на уникальном рельефе дверей церкви Санта-Сабина в Риме. Похожая композиция имеется на одном из столпов алтарного кивория собора Сан-Марко в Венеции и на Пасхальном канделябре римской базилики Сан-Паоло-фуори-ле-Мура. Подобную иконографию объясняют влиянием учения монофизитов (о единственной, божественной природе Христа). Согласно этому учению, божественное тело Христа не могло находиться на кресте и распят был не Христос, а его двойник. Однако с осуждением монофизитов на Вселенском соборе в Халкидоне в 451 году в трудах Отцов церкви крест постепенно переосмысливался в качестве эмблемы Воскресения к вечной жизни и триумфа над телесной смертью.

Вопрос об изображении тела распятого ХристаИзображение Распятого Иисуса Христа, как правило, скульптурное или рельефное, появилось в конце VII века, после того как Трулльский собор (691—692 годы) запретил изображения агнца на кресте и постановил, чтобы Христа изображали в центре креста человеком, а не агнцем[3][4]. На больших храмовых изображениях распятия с двух сторон от креста изображаются Дева Мария и апостол Иоанн Богослов, стоявшие, согласно Евангелию во время казни у самого креста («Распятие с предстоящими»). На крестчатом нимбе Спасителя присутствуют три греческие буквы Ὀ (ὁ), ὤ (ὤ), Ν (ν): (др.-греч. ὁ ὤν, что означает Сущий — Исх. 3:14). Крест Распятия постепенно переосмысливался (согласно древнейшей символике солярного знака) в качестве эмблемы Воскресения к вечной жизни, триумфа над телесной смертью. Ранние формы V- образного креста Распятия трактовались мистически. Св. Иероним подчёркивал, что Иисус был распят на том самом месте, где похоронен Адам, и Его божественная кровь, омыв череп и кости Адама, искупила первородный грех. Отсюда изображения черепа и скрещенных костей (ст.-русск. «чрепие») в основании креста Голгофы[5]. Паломники, посещавшие в IV—V веках Иерусалим, сообщали, что видели крест простой четырёхугольной формы, «усыпанный драгоценными камнями». Позднее пять карбункулов (яркокрасных камней) укрепляли на напрестольных и процессионных крестах в знак пяти телесных ран, нанесённых Христу во время Распятия[6]. Терновый венец на кресте имел вначале иную символику, также связанную с наказанием Адама. Бог сказал Адаму: «Проклята земля за тебя… Тернии и волчицы произрастит она тебе» (Быт. 3:17—18). По преданию, крест Распятия был сделан из дерева, взятого у чудодейственной купальни в Вифезде, близ Иерусалима. Согласно рассказу Св. Антония Новгородского, «крест Господень» сделали из древесины виноградной лозы, опьянившей Ноя. Эту лозу демонстрировали в храме Михаила Архангела в Константинополе (по иной версии, крест был «трисоставным»). Эта тема получила отражение в иконографическом цикле об Истории Святой Елены и Обретения Истинного креста. Тип изображения Христа в одной набедренной повязке (лентии) со временем стали называть антиохийским. В V—VI веках, вероятно также на Востоке, сформировался другой тип — иерусалимский, в котором Христа изображали в длинном одеянии — колобиуме (лат. colobium — длинная туника с короткими рукавами), хотя римляне казнили преступников обнажёнными, причем тело Христа показывали не распятым, а как бы прислонённым к кресту. В мозаике церкви Сант-Аполлинаре-ин-Классе в Равенне в центре креста помещено оплечное изображение Христа, наподобие античной геммы. Развёрнутая сцена Распятия пред ставлена на миниатюре Евангелия Раввулы (586), хранящегося в библиотеке Сан-Лоренцо во Флоренции. Подобные изображения расценивали в качестве аргумента в борьбе с монофизитами. По правую сторону от Христа показывали скорбящую Деву Марию, по левую — Св. Иоанна Евангелиста (согласно тексту Евангелия от Иоанна, Иисус, ещё живой, обратился к Иоанну, вверяя его заботам Богоматерь).

Распятие в искусстве Средних веков и в эпоху Итальянского ВозрожденияДо IX века включительно Христос изображался на кресте не только живым, воскресшим, но и торжествующим (ср. с типологией Распятие Христа-Царя), — и только в X веке появились изображения мёртвого Христа[7]. Расписной крест — типология крестов-картин, появившаяся в средневековой Италии. Некоторые «мистические распятия», особенно в искусстве стиля барокко, снабжаются латинской надписью: «Exspectatio» или «Exspectabo» (Предвидение, ожидание). Имеется в виду напряженное, экстатическое ожидание Спасения, Искупления. В середине XVI в. великий Микеланджело в одном из своих рисунков создал необычной формы крест, соединив «вилкообразный крест» с горизонтальной перекладиной. Шедевром средневековой экспрессии является выдающееся произведение Северного Возрождения — Изенгеймский алтарь мастера Грюневальда. В искусстве интернациональной готики, а также в деревянных тосканских распятиях, сложился тип «бесплотного», или «страждущего», Христа (итал. Crocifissopassione). Для таких произведений характерно подчёркивание телесного страдания — резкие, угловатые формы, натуралистически трактованные детали: капли крови, закатившиеся глаза. В начале XV века «страждущие распятия» в искусстве итальянских мастеров сменяет тип «печальных распятий» (итал. Crocifisso doloroso)[8]. Наиболее знамениты скульптурные распятия работы Донателло для церкви Санта-Кроче и Ф. Брунеллески для церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции. Постепенно под влиянием эстетики итальянского Возрождения тип скульптурного Распятия становился всё более идеализированным. На этом фоне выделяется работа молодого Микеланджело. Это произведение семнадцатилетнего скульптора, обнаруженное только в 1962 году, показывает редкое соединение эстетики северных «красивых распятий» с новаторской идеей просветлённого образа спокойного, умиротворенного тела Спасителя, дух Которого соединился с Отцом. Микеланжело ради выразительности пластики дерзнул изобразить Христа полностью обнажённым. Юный и прекрасный Христос как бы заново родился на кресте. Эти изменения в иконографии связывают с влиянием проповедей Савонаролы, приверженцем которого на протяжении всей жизни был Микеланджело. Примерно за два года до создания «Распятия» Микеланджело доминиканский монах описал «благородное хрупкое, нежное, чувствительное сложение» Христа. В поздние годы Микеланджело обратился к средневековой форме вилкообразного креста, а в одном из рисунков, сделанных им для маркизы Виттории Колонны (между 1538 и 1541 годами), изобразил Христа на кресте живым, с молящим взором, обращённым к небу[9].

Иконография развёрнутых композицийС X века в западноевропейском искусстве появляются изображения мёртвого Христа со склонённой на сторону головой и закрытыми глазами. Такая иконография связана с распространением литературных сочинений, в которых описаны страдания Христа. В средневековом искусстве до XV в. по обе стороны креста изображали Солнце и Луну. Древние языческие символы переосмысливали согласно тексту синоптических Евангелий. Солнце помещают по правую сторону от креста, а Луну — по левую. В «Золотой легенде» рассказано о том, как сотник Лонгин, римский центурион (сотник), пронзивший копьём бок Христа излечился от слепоты кровью из раны Спасителя. Воину, который поднёс к устам Христа губку с уксусом, дали имя Стефатон («Венчающий, награждающий»). Лонгина и Стефатона изображают симметрично по обе стороны креста. Лонгин (по правую сторону) символизирует Церковь, а Стефатон (по левую сторону) — Синагогу[10]. Художники также изображают сцену у подножия креста, в которой римские воины играют в кости — бросают жребий, чтобы поделить между собой одежды Христа (Ин. 19:23-24). Исследователи обращают внимание на то, что изображения Распятия в большинстве случаев не соответствуют тому, как проводили казнь на самом деле. Вертикальный столб вкапывался в землю заранее, и осуждённый нёс на спине к месту казни перекладину, к которой были привязаны его руки (одна из таких перекладин находится в римской базилике Санта-Кроче-ин-Джерусалемме). По прибытии на место осуждённого укладывали на землю и деревянными кольями (а не гвоздями) приколачивали руки к концам перекладины, которую затем поднимали на вершину столба. При этом ноги осуждённого либо оставались на земле, либо опирались на небольшую подставку (что показывают ранние изображения). Ноги подгибались, тело свисало вниз, а руки, разведённые в стороны, приобретали вид буквы «V». Такое положение рук, возможно, послужило основой так называемых мистических, или «вилкообразных», распятий (нем. Astkruzifix) в искусстве XIII—XIV веков. V-образный крест символизирует «Древо жизни» (лат. Arbor vitae), животворящую силу креста. Согласно трудам Св. Бонавентуры (1221—1274), такое дерево (лат. lingum vitae) выросло из крови Спасителя. Подобные изображения с натуралистической трактовкой мучений и страшных ран обладают необычайной экспрессией, которая подчёркивается динамичной формой расходящихся ветвей «Древа жизни», буквально «распинающих» тело Христа. Они особенно распространены в резных и расписных алтарях германского Средневековья и Северного Возрождения[11]. В усложнённых композициях со временем стали изображать по левую сторону креста Святых жён, иногда их называют «Три Марии»: «При кресте Иисуса стояли Матерь Его, и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина» (Ин 19:25). Скорбящую Богоматерь (лат. Stabat Mater Dolorosa) обычно изображают в тёмно-красном мафории, а Марию Магдалину — в алом плаще До XII в. Христа представляли распятым, но живым, с открытыми глазами. Череп Адама в искусстве Контрреформации чаще показывали перевёрнутым, наподобие чаши, в которую стекает кровь Христа, что ассоциируется с легендой о Св. Граале. Рядом художники показывали змея с яблоком во рту[12]. В эзотерической традиции эта символика расшифровывается следующим образом: «Мистерия Голгофы обретает форму священного сосуда, в котором хранится кровь Спасителя… Распятие же пребывает вечно в душе каждого из нас»[13].

Детали и вариацииТитул РаспятияТитул (лат. Titulus — сокращённая надпись INRI), обычно венчает изображения Креста согласно тексту Ин. 19:19. В некоторых восточных церквях употребляется греческая аббревиатура INBI от греческого текста Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ Bασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. Румынская православная церковь использует латинскую версию, а в русском и церковнославянском вариантах аббревиатура выглядит как І.Н.Ц.І. Существует также иная православная традиция — вместо подлинной надписи Пилата давать на распятии надпись: Bασιλεὺς τοῦ κόσμου, «Царь мира», или, в славянских странах — «Царь славы». К XVII веку версия с «Царём славы» преобладала в русской церкви, в то время как реформа Никона сделала обязательной надпись ІНЦІ. Старообрядчество сохранило приверженность тексту «Царь славы», а сохранение Никоном текста Пилата стало в глазах старообрядцев одним из доказательств еретической сути реформы[14]. Два разбойника Историки искусства отмечают, что изображения двух разбойников по сторонам Христа в сценах Распятия появились, начиная с V—VI веков (самым ранним из известных изображений является икона из монастыря Святой Екатерины, датируемая VI веком). Благоразумный разбойник был распят с правой стороны от Христа (одесную), поэтому голову Спасителя часто пишут склонённой в эту сторону. Это указывает на его приятие раскаявшегося преступника. В древнерусской иконописи наклонная перекладина под ногами Иисуса также обычно направлена вверх, в сторону Благоразумного разбойника. Благоразумного разбойника писали обращённым лицом к Иисусу, а Безумного — с головой, повёрнутой в противоположную сторону или даже развёрнутым спиной. Иконописцы подчёркивали различия между Иисусом и находящимися по обеим сторонам разбойниками, а также различия в образах двух разбойников:

Можно проследить и различия в образах двух разбойников, Благоразумного и Безумного. В первые века христианства, когда ещё сохранялась память об античном безбородом идеале мужской красоты, Благоразумный разбойник бороды не имел, а Безумный был бородатым. Но с развитием христианского мировоззрения борода становилась одним из немаловажных признаков Христа в человеческом образе, и поэтому борода стала атрибутом положительных персонажей (Иисуса и Благоразумного разбойника), а третий казнённый превратился в безбородого[15]. Одетый Христос

Иконопись

Знаменитые иконы: Распятие (Дионисий)

НадписиНа иконах Распятия используются следующие надписи:

Различия в католической и православной традицияхДо середины XIII в. Христа, как правило, изображали прибитым к кресту четырьмя гвоздями. Во второй половине XIII в. в западноевропейском искусстве стали изображать «три гвоздя Распятия» — двумя гвоздями прибиты руки, а ноги Христа скрещены и прибиты одним гвоздем. На Востоке, в Византии и некоторые художники на Западе придерживались старой иконографии. Объяснений такому новшеству существует несколько. Св. Франциск Ассизский (1182—1226) в «Молитве к нищете» заметил, что нищета признала излишеством даже количество гвоздей при распятии Христа. Но наиболее распространенное объяснение: три гвоздя символизируют Св. Троицу[17]. В православной традиции Христос изображается распятым на четырёх гвоздях: как руки, так и ноги прибиты каждая своим гвоздём. Также на Распятии в православной традиции ладони Христа изображаются обязательно открыты. Вопрос о недопустимости изображения согнутых пальцев Христа под католическим влиянием поднимал в 1553 году дьяк Висковатый и, хотя дьяк был осуждён за рассуждения об иконописи, доводы о необходимости изображения открытых ладоней были признаны верными и спорные иконы были переписаны. В то же время, в католической традиции распространены и продолжают широко почитаться старые распятия романского и «византийского» типа с четырьмя гвоздями. Среди них наиболее известен крест святого Дамиана из церкви в Ассизи, перед которым, по преданию, молился Франциск Ассизский, когда услышал призыв от Бога. Он, однако, является типичным примером итальянского распятия-иконы XII-ΧΙIΙ века, представленным многими образцами[18]. С другой стороны, традиция изображать Распятие Христа с одним гвоздём в ногах распространяется с XIII века не только на католическом Западе но, и в Синайской Православной Церкви, где существует до настоящего времени. Синайские иконы такого типа распространены во всём православном мире. Свои особенности имеют распятия в старообрядческой традиции, а внутри неё — между поповцами и беспоповцами. Изображения тернового венца в православной традиции, в отличие от католической, встречается редко (например, на пасхальных артосах). Примечания

Литература

Information related to Распятие (иконография) |