|

Хикэси Хикэси (яп. 火消)[b] — пожарные бригады, работавшие в Японии в период Токугава и Мэйдзи, а также члены этих бригад. Японские города были очень подвержены возгораниям из-за того, что основными строительными материалами были дерево и бумага. Пожарные расчищали строения на пути пожара, не позволяя ему перекидываться на соседние здания, тушение водой почти не использовалось из-за низкой эффективности. Первые пожарные службы были ответственностью даймё, затем после огромного пожара годов Мэйрэки была организована городская пожарная служба, к которой позже присоединились добровольческие пожарные бригады. Все три вида хикэси работали одновременно и конкурировали между собой. Предпосылки и техникиОсобую опасность пожары представляли для столицы, Эдо (современный Токио), и Нагасаки. Географическое расположение Токио в центре равнины Канто делает зимние месяцы очень пожароопасными: приходящие в это время из Сибири порывы сухого и холодного воздуха не только заставляли местных жителей разводить очаги для обогрева и освещать помещения (масляными лампами), но и облегчали горение, из-за чего две трети пожаров происходило в период с ноября по февраль[1][2][3]. Японские дома в то время изготовляли из дерева и бумаги (штукатурить дома могли только даймё и самые богатые торговцы[c]), кровля также была соломенной или деревянной, а черепичные крыши имели только дворцы и некоторые резиденции правящего класса[2]. Быстрый рост населения в столице, Эдо (оно удвоилось с 1640 по 1693 и составило 800 000 человек), и главном портовом городе страны, Нагасаки (выросло с 5000 человек в 1590 году до 64 000 человек в 1696 году), привёл к огромной для того времени скученности[4]. Пожары в Эдо были столь часты, что появилась пословица: «Пожары и драки — цветы Эдо»[d][2][3]. За 1601—1867 годы в Эдо было зафиксировано 49 крупных пожаров, тогда как в Осаке, где почти все дома были оштукатурены и имели черепичную крышу, в тот же период их было всего 6[2][5]. Основным методом борьбы с пожарами был снос ближайших к возгоранию зданий по бокам пожара, позволяя строениям, стоящим по направлению ветра, гореть до начала заливных полей: путь огня таким образом оставался очень узким, хотя и длинным[6]. Хикэси Эдо были наиболее квалифицированными в Японии, они забирались на крышу и уничтожали только самую минимальную часть пожароопасной кровли или стен, в отличие от своих коллег из Осаки, которые полностью сносили здания[6]. Водяные насосы, рюдосуй, появились в Японии в середине XVIII столетия, но не стали популярны, так как бамбуковые шланги были неудобны в использовании, а напора воды было достаточно только для того, чтобы вода лилась слабой струёй[7][8]. Горожане больше верили «сухому» пожаротушению и использовали насосы лишь для того, чтобы облить облачённых в хлопковые куртки хикэси перед началом пожаротушения, а носильщики насосов получали лишь половину жалования носильщика матои[e][9]. В то же время самурайские компании стали использовать «мокрое» пожаротушение с насосами, и раздевались до нижнего белья перед тем, как начать работу[10]. Историки отмечают, что особенности застройки японских городов делают сухое пожаротушение с частичным сносом зданий более эффективным, чем использование воды[10].

Пожарные бригады даймё  Система пожаротушения в токугавской Японии до середины XVII столетия опиралась на организационные способности даймё: они набирали временные пожарные бригады[f] и лично контролировали их работу[4]. Токугавские города были прежде всего крепостями с военным лагерем, их власти не очень заботило благополучие простого населения, а пожары они считали последствием недостаточного контроля над горожанами[11]. В Эдо регулярно выходили указы, требовавшие от каждого квартала строить вышку и выставлять стражу, а также организовывать обход квартала по ночам; в 1742 году сёгун постановил заключать под арест до 30 дней хозяев домов, в которых начался пожар, распространившийся к соседям; веком позже было введено такое же наказание за неучастие в тушении пожара[11]. Законодательно запрещалось зажигать свечи на втором этаже, жителям было запрещено иметь ванные комнаты (они должны были посещать общественные бани), баням и предприятиям общепита предписывалось тушить очаги в шестом часу вечера, а в особенно ветреные дни горожанам было запрещено покидать дома: они должны были следить за тем, чтобы их дом случайно не загорелся[11]. Многие пожары начинались с поджога; по оценкам 1870-х годов поджигатели начали 40—50 процентов пожаров в Токио[12]. Мотивы поджигателей включали избавление от долгов, субсидии на восстановление жилья и рабочие места на стройках[12]. Токугавские власти жестоко преследовали поджигателей, пытали обвиняемых и устраивали публичные казни, хотя тот факт, что примерно половина казнённых принадлежала к низшему сословию хинин, либо были бродягами[g], позволяет предполагать, что не менее важной целью властей было поддержание социальной иерархии[12]. Вместе с этим сёгунат укреплял своё положение, раздавая деньги и еду пострадавшим[12]. Поджоги были настолько неодобряемым действием, что обвинения в них стали эффективной формой шантажа: на ворота или двери дома помещали табличку или заметку, сообщавшую, что там живут поджигатели, эти «объявления» назывались «хифуда» или «касацу»[h][13]. Постоянная пожарная служба После Великого пожара Мэйрэки 1657 года, уничтожившего бо́льшую часть Эдо, сёгунат занялся пожарной безопасностью города[7]. Новый план застройки Эдо требовал отделять группы кварталов друг от друга широкими улицами хиёкэти[яп.] и хирокодзи[яп.], защищавшими от распространения огня[7]. Помимо временных бригад хикэси, подконтрольных даймё, появились и постоянные городские бригады хикэси[i], работавших сообща с даймё-бикэси, но прежде всего защищавших от пожара замок Эдо[7][3]. Это была первая в мире постоянная пожарная служба; второй была пожарная служба Лондона[англ.], возникшая после пожара 1666 года[7]. Дзё-бикэси делились на компании[яп.][j], их начальниками были десять непосредственных вассалов сёгуна[13]. Помимо этого появились десятки независимых добровольческих пожарных компаний мати-бикэси[k], в которые вступали простые горожане[14]. В бригады хикэси также входили специалисты по скоростному сносу зданий, тоби (яп. 鳶, букв. «коршуны»), набранные из гильдий строителей и кровельщиков, которые забирались по приставным лестницам на горящий дом и уничтожали его крышу баграми-тобигути[l], предотвращая разрастание пожара[7][14]. Эта техника была эффективна только с небольшими пожарами, но она продолжала использоваться до 1880-х годов[7]. Техники скоростного строительства и сноса зданий пожарными-тоби были усвоены строительными компаниями, а тоби учились у строителей[15]. Среди хикэси также были и другие специалисты: хасиго-моти[m] носили лестницы; матои-моти[n] несли матои[o], особые вымпелы, которые поднимали вблизи горящих зданий, чтобы установить своё первенство на месте происшествия; хирабито[p] были на подхвате[14][3]. Матои состоит из шеста, на котором укреплено множество полосок бумаги или ткани, а также эмблема пожарной бригады[3].

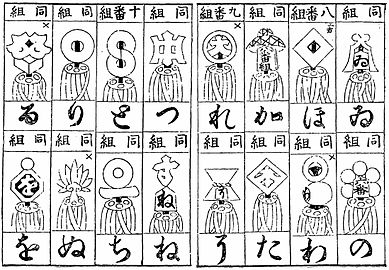

Добровольческая пожарная служба В 1700 году население Эдо достигло миллиона человек, он стал крупнейшим городом мира[1]. В 1718 году добровольческие компании мати-бикэси получили официальный статус[7][14]. Компаниям были присвоены порядковые номера по Ирохе (всего их было 47), у каждой из них также была собственная эмблема, которую наносили на матои[14]. Формально компании, которыми управляли самураи, должны были тушить только пожары в самурайских кварталах, а городские — в кварталах простого люда, однако на практике это разделение было невозможно соблюдать, и компании конкурировали между собой[14]. В 1747 году именно городские компании первыми получили призыв тушить пожар в замке Эдо, что стало официальным подтверждением их более высокого статуса[14]. Компании делили своих работников на шесть разрядов; все они получали небольшое жалование, которого при этом было недостаточно для постоянного найма, так что пожарным приходилось подрабатывать на стройках или искать себе патронов[14]. При этом хикэси считались героями, а тоби получали наибольшую зарплату среди городских подёнщиков[16]. После пожаров богатые владельцы уцелевших домов одаривали тушившие возгорание бригады бочками саке и деньгами, из-за чего хикэси торопились укрепить на пожарищах свои матои[17]. Случались и драки между бригадами, и вымогательство: во время пожара в Канде[англ.] 1881 года прибывшие на место возгорания хикэси требовали пообещать им деньги вперёд[17]. Хикэси обычно принадлежали к низшим социальным классам и славились своенравностью[17]. В начале XIX века пожарные могли даже намеренно снести здание, с владельцем которого у них были плохие отношения, или специально нагнать на него огонь[17]. Самурайские пожарные команды во время возгораний в кварталах простолюдинов были заняты исключительно тем, чтобы не допустить распространения огня на «свои» здания: они забирались на крыши зданий и отгоняли летящие в их сторону искры огромными веерами[8]. Послевоенная ЯпонияВ послевоенной Японии хикэси заменила постоянная пожарная служба[англ.]. Матои продолжают использоваться на праздниках как украшения. Работа хикэси детально показана в короткометражном анимационном фильме Кацухиро Отомо Combustible (яп. 火要鎮 хи но ё:дзин) из сборника Short Peace[англ.]. ПримечанияКомментарии

Сноски

Литература

Information related to Хикэси |

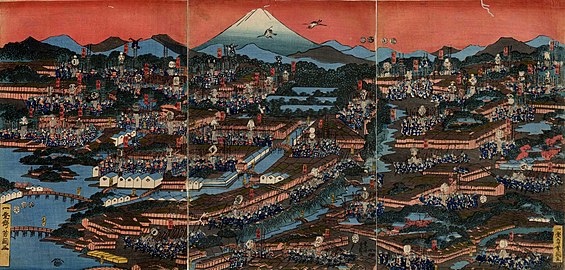

![Гравюра Утагавы Хиросигэ с изображением фестиваля пожарных Дэдзомэсики[яп.]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Hiroshige_hikeshi.jpg/180px-Hiroshige_hikeshi.jpg)