|

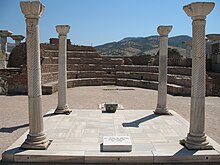

Эфесская митрополияЭфе́сская митропо́лия (Ефесская митрополия, греч. Μητρόπολις Εφέσου, тур. Efes Metropolitliği) — епархия Константинопольской православной церкви, которая была одной из важнейших епископских Кафедр в Малой Азии. После малоазиатской катастрофы является титулярной. ИсторияРанее христианство Еврейская община в Эфесе существовала уже более трехсот лет, когда апостол Павел посетил Эфес около 53 года нашей эры. Павел отправился в своё третье миссионерское путешествие в 54 году нашей эры. Он провёл три месяца, уча в синагоге, призывая евреев принять христианство, но безуспешно[1]. В течение следующих двух лет он оставался в Эфесе, стремясь обратить эллинизированных евреев и язычников, и, по-видимому, обратил многих[2]. Традиционно считается, что апостол Иоанн (4 до н. э. — 100 г. н. э.) прибыл в Эфес в период, когда Агриппа I (37-44 гг.) подавлял Иерусалимскую церковь. Есть записи о том, что Иоанн был арестован императором Домицианом (правил 81 — 96 гг. н. э.). Он был освобожден в конце своей жизни и вернулся в Эфес, где, как считается, написал свое Евангелие[3]. Предание гласит, что Дева Мария жила в Эфесе рядом с Иоанном[4]. Аполлос, еврей из Александрии, который был учеником Иоанна Крестителя, прибыл в Эфес и встретился с Аквилой и Присциллой[1]. Христианский канон определяет Послание к Ефесянам как послание к Церкви в Ефесе, а Иоанн упоминает церковь как одну из семи церквей Азии в Книге Откровения. В Откровении (2:1-3) превозносится упорство церкви, ее пристальное внимание к предполагаемым апостолам и ненависть к Николатам, но говорится, что церковь «оставила свою первую любовь», к которой откровение призывает ее вернуться. Исходя из этих традиций, принято считать, что город принимал значительную христианскую общину уже с 1-го и 2-го веков. Эфес связан с жизнью нескольких святых той эпохи, таких как Филипп, брат апостола Варнавы, Эрмиония, Аристовул, Павел Фивейский, Адавкт и его дочь Каллистена. Считается также, что там жила и Мария Магдалина. Более того, согласно христианскому преданию, первым епископом Эфеса был апостол Тимофей, ученик апостола Павла[5]. До V века нашей эры христианство и язычество сосуществовали в городе, но с течением времени христианство стало доминирующей религией в Эфесе. Это проявляется главным образом в преобразовании религиозных памятников, усилении использования христианской символики, а также в разрушении различных языческих культовых сооружений. Могила апостола Иоанна находится в Ефесе[5] Поздняя античностьПосле первого Никейского Собора (325) и организации церковного управления в римских провинциях Эфес стал престолом митрополии, а новый митрополит был избран епископами своей провинции[5]. Ранняя организация церкви была параллельна организации римского государства, и поскольку Эфес был самым важным городом провинции Асия, его епископы стали «митрополитами Асии» — титул, который оставался в употреблении еще долгое время после того, как сама провинция прекратила своё существование[6]. Основываясь на важности своего престола, Эфесские митрополиты претендовали на региональную власть далеко за пределами своей собственной церковной провинции, охватывающей большую часть Малой Азии[7], но это стремление было оспорено возвышением Константинопольского Патриархата-процессом, закрепленным одним из канонов Второго Вселенского Собора 381 года н. э., который дал Константинопольскому епископу преимущество над всеми другими епископами, кроме епископа Рима[8]. Хотя амбиции эфесских епископов были поддержаны соперником Константинополя, Александрийским патриархатом, на Халкидонском соборе в 451 году его притязаниям был нанесён решающий удар. Епископ соседней Смирны, который был подчинён Эфесу и его главному местному сопернику за первенство в провинции Азии, стал автокефальным архиепископом, а сам Эфес был понижен до кафедры второго ранга, подчинённой Константинопольскому Патриарху, после Кесарийской в Каппадокии. Это было значительное понижение в статусе, которое никак не могло смягчить присвоение митрополитам Эфеса звания «Экзарха Диоцеза Асия»[9]. В V веке митрополия была вовлечена в различные церковные споры. Первый Эфесский собор состоялся в 431 году нашей эры, а Второй Эфесский собор, называемый также «разбойничим», был проведён в 449 году нашей эры[10]. Епископ Александрийский Кирилл председательствовал на Первом Соборе, созванном императором Феодосием II для разрешения несторианского спора. Мемнон, епископ Эфесский, поддержал Кирилла в осуждении Константинопольского архиепископа Нестория за ересь. Суд был проведён поспешно, прежде чем успели прибыть восточные сторонники Нестория. Когда прибыла Восточная делегация во главе с Иоанном Антиохийским, они были шокированы случившимся и устроили свой собственный суд. Они признали Кирилла и Мемнона виновными и заключили их в тюрьму[11]. Кирилл подкупил правительственных чиновников, чтобы вернуть себе прежнее положение. Два года спустя Иоанн и Кирилл пришли к взаимному соглашению, которое временно разрешило спор, пока папа Диоскор I Александрийский не созвал Второй Эфесский собор. В 475 году Миафизитский Патриарх Александрии Тимофей II Элур (457—477), поддержанный императором Василиском (475—476), восстановил Миафизита Павла митрополитом Эфесским на Соборе, созванном в Эфесе, который рассматривал вопрос о принятии миафизитского циркуляра Василиска. Константинопольский патриарх Акакий (472—489) отказался принять эти решения и вынудил императора отменить их. Епископы Диоцеза Асия были вынуждены отказаться от решений этого собора, а митрополит Эфесский Павел был низложен во время правления императора Зенона[5]. Среди наиболее важных Эфесских митрополитов VI века были Ипатий (около 530 года) и Иоанн. Первый начал кампанию против монофизитства и тесно сотрудничал с императором Юстинианом I (527—565) по различным церковным вопросам. С другой стороны, миафизитский митрополит Иоанн был значительным миссионером, который проповедовал в городе Эфесе, а также в близлежащей долине реки Меандр и Сардах. С разрешения императора Юстиниана I он обратил в христианство около 80 000 язычников[5]. Средний и поздний византийский периодЭфес продолжал играть активную роль в различных церковных спорах в течение средневекового периода. Когда разгорелся спор о византийском иконоборчестве (VIII век), митрополит Феодосий был ярым защитником икон. Однако ряд местных священнослужителей отказались проводить официальную политику, осуждавшую поклонение иконам. Это привело к радикальным мерам со стороны государства, включая вмешательство армии под командованием генерала Михаила Лаханодракона и массовые изгнания монахов[5]. В последующие столетия митрополия сохраняла своё значение в церковной иерархии. В Notitiae Episcopatuum среднего и позднего византийского периода Эфес продолжал занимать второе место после Кесарии среди митрополий Константинопольского патриархата. В каталоге Льва Философа указываются то тридцать четыре, то тридцать шесть и даже тридцать семь епископий, подчинённых митрополиту Эфесскому[12]. Во второй половине IX века, после возведения автокефального архиепископства Смирны в отдельную митрополию, Эфес потерял контроль над тремя епископствами: Фокаей, магнезией ad Sipylum и Клазоменой, которые перешли под власть вновь созданной митрополии[5]. В первой половине XI века столпник Лазарь Галисийский жил на колонне в дебрях горы Галесиос, в нескольких километрах к северу от города. Митрополит мало обращал внимания на святого и часто относился к нему подозрительно или откровенно враждебно[13]. Когда в 1078 году император Михаил VII Дука был низложен, он стал митрополитом Эфеса. Через два года город был захвачен турками-сельджуками, и он вернулся в Константинополь, где прожил остаток своей жизни[14]. В течение нескольких лет после падения Константинополя до Четвертого крестового похода (1204), метрополия была частью Никейской империи. В это время Константинопольский Патриарх как и император жил в Никее, что привело к повышению престижа Эфесских митрополитов[5]. Никейский император Феодор I Ласкарис (1207/1208-1222) женился на латинской принцессе и в 1219 году начал переговоры об объединении церквей[15]. Тогдашний митрополит Эфесский Николай Месарит был одним из главных противников этой политики. Он также имел большое влияние на избрание Константинопольских патриархов. Местные митрополиты также были вовлечены в Арсенитский спор, который касался вопросов, возникших после низложения патриарха Арсения в 1259 году[5]. К концу правления династии Ласкарисов Эфесская церковь, по-видимому, была богата. Митрополит Никифор прибыл в Никею в 1260 году с большой суммой денег и был избран Патриархом, хотя вскоре умер[16]. Османский периодМихаил (Лулудис) был последним митрополитом Эфесским до того, как турки захватили город в октябре 1304 или 1305 года. Он бежал на Крит. Турки превратили церковь святого Иоанна Богослова в мечеть. Несмотря на это, благодаря своей древней известности греческая православная церковная иерархия прилагала чрезвычайные усилия для сохранения престола. Новый митрополит, Матфей, был избран только в 1329 году, и потребовалось десять лет бесплодных попыток и подкупа местных эмиров, прежде чем он смог действительно поселиться в своей епархии. После прибытия в Эфес ему пришлось столкнуться с враждебностью новых правителей, в то время как все церкви уже были обращены в мечети. В конце концов Матфею разрешили использовать маленькую часовню в качестве своего нового собора[17]. В августе 1342 года было издано патриаршее и синодальное деяние о том, что «святейшая церковь Пиргия находится в числе митрополий великой Христовой Церкви, а вовсе не составляет епископию, подчиненную Ефесской митрополии»[12]. Но в 1368 году Патриарх Константинопольский издал указ, объединяющий митрополита Пиргийского с Эфесом «навеки»; в документе отмечается, что митрополит Эфесский в течение предыдущих трех лет не мог вернуться в свою церковь из-за враждебности к нему в данном городе[18]. Но даже это расширение территории не удержало Эфесскую митрополию от дальнейшего упадка, и к 1387 году небольшая община не могла содержать даже священника; в результате к митрополии были присоединены Пергамская, Клазоменская и Неа-Фокейская кафедры[19]. С подобными трудностями столкнулся и митрополит Марк Эфесский в XV веке[17][20].  В XVI веке престол метрополии переехал в Тейру (современная Тира), а в конце XVII века, вероятно, был перенесен в Магнезию ad Sipylum[англ.] (современная Маниса). Начиная с XVII века, в результате увеличения греческого православного элемента в Анатолии, был создан ряд новых митрополий, и, следовательно, площадь Эфесской митрополии была сокращена. Тем не менее, юрисдикция Эфесской епархии все ещё включала обширную территорию в Западной Анатолии и была разделена на три митрополичьих округа: Магнезию, Корделию (Каршияка), и Кидонию (современный Айвалык)[17]. В результате османского завоевания и последующего внедрения ислама в регионе в XIV веке местный христианское население резко сократилось. Это отрицательно сказалось на церковной администрации, поскольку обращение коренного населения — часто насильственным путем — носило массовый характер[17]. В каталоге от 1 сентября 1777 года отмечено, что митрополиту Эфеса была подчинена епископия Илиополя, а в каталоге 1797/1798 года сообщается, что митрополит Эфеса имелъ не только правящего епископа Илиополя, но и титулярного епископа Аркадіопольского[12]. В 1821 году, во время резни, разразившейся в Константинополе, как возмездие за греческую войну за независимость, митрополит Эфесский Дионисий был в числе высшего греческого духовенства, которое было казнено османскими властями[21]. В начале XX века площадь метрополии сократилась ещё сильнее в связи с воссозданием некоторых метрополий, прежде присоединённых к Эфесской, таких как Кидонийская (1908) и Пергамская (1922). Большая часть епархии стала частью контролируемой греками зоны оккупации Смирны в 1919 году. Однако в связи с развитием греко-турецкой войны 1919—1922 годов местные православные жители были депортированы из регионе в рамках греко-турецкого обмена населением[22]. Современное состояниеПосле малоазиатской катастрофы на Эфесской кафедре сменилось 5 епископов. Хризостом (Хадзиставру) (1922—1924), Каллиник (Фотиадис) (1924—1926), Агафангел (Констандинидис) (1932—1935), Максим (Вапордзис) (1948—1972), Хризостом (Константинидис) (1991—2006). Известные эфесские иерархи

Епископы

Митрополиты

Примечания

Литература

Ссылки

Information related to Эфесская митрополия |