|

Bataille de PondichéryBataille de Pondichéry

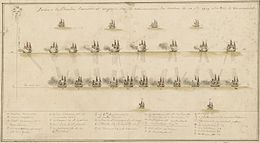

Plan de la bataille de Pondichéry au début de l'engagement

Batailles

Géolocalisation sur la carte : Tamil Nadu

Géolocalisation sur la carte : Inde

La bataille de Pondichéry est la troisième bataille navale qui oppose Britanniques et Français en Inde pendant la guerre de Sept Ans. Elle se déroule près de Pondichéry, le 10 septembre 1759, après les batailles de Gondelour et de Négapatam, les 29 avril et 3 août 1758. Elle oppose l'escadre du vice-amiral George Pocock à l'escadre du comte d'Aché. Pocock cherche à intercepter d'Aché qui arrive de l'Isle de France avec des renforts et de l'argent pour les forces françaises de Pondichéry. Le combat est considéré comme indécis, mais d'Aché réussit à passer et à remplir sa mission. Le cours de la guerre en Inde, qui évolue défavorablement depuis plusieurs mois pour la France, n'en est cependant pas bouleversé. Le contexte en Inde en 1759 La guerre, qui en est à sa quatrième année en Europe et à sa deuxième en Inde commence à mal tourner pour les Français. Lally-Tollendal, arrivé en 1758 avec la division de d'Aché est maintenant en difficulté[1]. Le chef français, après quelques succès dans le Dekkan (prise de Gondelour et du Surate) a échoué lourdement en essayant de prendre Madras en novembre 1758. Le port britannique a résisté au siège grâce à la défense énergique du général Laurence et surtout à cause de l’absence de soutien naval à l’offensive française[1].< La division navale de d’Aché, après les deux combats difficiles où les forces de Pocock ont été tenues en échec, a dû en effet quitter les eaux indiennes à l’arrivée de la mousson d’hiver. La côte de Coromandel étant impraticable pendant cette période, les vaisseaux français sont allés se mettre à l’abri sur leur base habituelle de l’Isle de France, à deux mois de navigation de Pondichéry. Les Britanniques, mieux installés en Inde, disposent sur la côte occidentale du port de Bombay, où leurs vaisseaux peuvent hiverner en sécurité en restant proche du théâtre d’opération. Les résultats ne se sont pas fait attendre puisque dès février 1759, à la fin de la mousson, l’escadre de Pocock est reparue devant Madras pour ravitailler celle-ci. En février 1759, Lally-Tollendal a dû lever le siège de la principale base Britannique sur la côte orientale de l’Inde[1]. Les deux adversaires attendent des renforts pour reprendre la campagne qui s’annonce peut-être décisive pour la suite de l’année 1759. Côté Britannique, on joue avec un coup d’avance puisque Pocock, sorti de l’hivernage de Bombay en avril, est de facto en position d’assurer le blocus de Pondichéry[2] où se sont repliées le gros des forces de Lally-Tollendal. Côté français, la situation est beaucoup plus délicate, car la Marine royale est sur la défensive dans l’Atlantique où sont engagés l’essentiel de ses moyens. Elle a maintenant bien du mal à assurer les liaisons avec les Antilles alors que celles avec le Canada sont presque rompues depuis la chute de Louisbourg et que tous les postes sur la côte d’Afrique sont tombés[3]. À l’Isle de France on déploie cependant une activité fébrile pour rassembler des troupes et renforcer la division navale de d'Aché. Cette dernière, composée en 1757-1758 d’un vaisseau de 74 canons accompagné de huit vaisseaux armés de la Compagnies des Indes françaises, est maintenant formée de quatre vaisseaux de guerre grâce à l’arrivée de trois vaisseaux de 64 canons commandés par Froger de l'Éguille, qui s’additionnent à sept vaisseaux armés de Compagnies des Indes[4]. La Compagnies des Indes fait — comme le veut d’ailleurs sa mission — des efforts considérables pour armer et financer cette force[5]. On s’appuie sur les ressources locales de l’archipel des Mascareignes, mais on fait aussi venir des approvisionnements de Madagascar et du Cap de Bonne-Espérance, en profitant de la neutralité néerlandaise[6]. Un coup de chance vient en aide aux Français : la capture d’un riche vaisseau de la Compagnie britannique des Indes orientales permet d’éponger une large partie des dépenses, mais la préparation de la division, qui a demandé des mois, explique qu’on entre en campagne très tard dans la saison[6]. Ce n’est que début septembre que d’Aché se présente dans les eaux indiennes. Deux heures de combat indécisPocock, parfaitement au courant de l’arrivée de la force française guette celle-ci entre Pondichéry et Negapatam. Pocock dispose maintenant d’une véritable escadre. Sa division, composée de 9 vaisseaux en 1758, est maintenant passée à 11 unités, dont neuf de guerre, complétée de deux navires armés de la Compagnies britannique et d’un brûlot[6]. Outre l’avantage du nombre, Pocock dispose aussi d’un net avantage qualitatif car la puissance de feu d’un vaisseau de ligne, même à canons égaux, est toujours supérieure à celle d’un navire armé de la Compagnie des Indes. L’équipage d’un vaisseau de ligne est nettement plus nombreux et exclusivement entrainé à la guerre alors qu’un Indiaman reste sur le fond un navire de commerce dont l’équipage n’a pas le même niveau de formation militaire[7].  Pocock, qui n’a pas reçu l’autorisation du gouverneur néerlandais de faire de l’eau à Négapatam cherche à se ravitailler sur Ceylan, à Trinquemalay. Le 2 septembre au matin, la frégate Revenge repère les voiles françaises au large des côtes de Ceylan. Pocock lance la poursuite, mais les vents et les courants ne sont pas favorables au chef britannique, qui ne peut entrer au contact des Français que le 10 septembre[8]. On est maintenant au large de Porto Novo, pas très loin au sud de Pondichéry[9]. Les deux amiraux forment la traditionnelle ligne de bataille. D’Aché, déterminé à passer coûte que coûte malgré l’infériorité de ses forces, ne s’esquive pas. La bataille s’engage vers 16 h 0. Les deux lignes se canonnent violemment. Les Français concentrent leur tir sur les mâtures pour tenter de neutraliser les vaisseaux adverses, mais le feu britannique cause des dégâts importants. Au bout de deux heures de combat, la ligne française commence à se disloquer, plusieurs vaisseaux sortant de la ligne pour tenter de réparer leurs avaries, dont le navire amiral, le Zodiaque (74), à la suite d'une confusion dans le commandement. À son bord, l’officier en second est tué à son poste alors qu’il est à la manœuvre. L’officier qui le remplace donne l’ordre de sortir de la ligne, puis c’est d’Aché qui est grièvement blessé à la cuisse par une décharge de mitraille alors qu’il veut faire annuler l’ordre[8],[10]. Il est 16 h 0. À la vue du navire amiral qui décroche, les autres vaisseaux suivent l’exemple et toute la division française fait retraite. Côté britannique, on est cependant bien en peine de poursuivre car les mâtures sont en trop mauvais état : « Après l’engagement, aucun navire anglais ne pouvait hisser la moitié de sa voilure. Tous les vaisseaux français, excepté un à qui il manquait la voile supérieure, possédaient la totalité de leur voilure » note un historien anglais[11]. Comme souvent après un combat en ligne de file, on clame victoire des deux côtés. Pocock reste maître du champ de bataille déserté par les Français, mais l’avantage tactique revient cependant à d’Aché qui a réussi à faire passer sa division. Pocock doit se rabattre sur Négapatam pour faire les premières réparations. On ne connait pas les pertes humaines, mais il semble qu’elles soient équivalentes des deux côtés[8]. Une victoire française sans lendemain Sur le papier, c’est une victoire tactique française. Le 15 septembre 1759, Pondichéry est en vue. Les renforts y sont débarqués avec une forte somme d’argent[12]. Pourtant elle est sans lendemain, car les troupes mises à terre ne seront pas suffisantes pour redresser la situation alors que l’état-major français est en crise. Lally-Tollendal, bon combattant mais mauvais diplomate, a rejeté les alliances avec les nababs, ne comprend pas les Hindous, qu'il considère comme des Sauvages, ne veut faire la guerre qu'à l'européenne et méprise les cipayes[13]. Le chef français, dont le caractère est très difficile, s’est brouillé aussi avec ses officiers et les administrateurs de la Compagnie. Les efforts faits par d’Aché pour ravitailler Pondichéry se révèlent donc illusoires. Dès le 27 septembre, soit 12 jours après son arrivée, d’Aché lève l’ancre pour se replier sur l’Isle de France, abandonnant la place à son sort. L'arrivée de la mousson d'hiver, en octobre, n'est pas la seule explication à ce départ précipité : tout indique que d'Aché, qui témoignera après la guerre contre Lally-Tollendal, s'est brouillé à son tour avec ce dernier. Le conflit, encore indécis en 1759, basculera en faveur des Britanniques, qui reçoivent aussi des renforts importants et n’hésitent pas à s’appuyer sur des troupes indiennes nombreuses. Ils font la reconquête du terrain perdu dans le Carnatic, puis viennent mettre le siège devant Pondichéry en mars 1760 avec 4 000 hommes débarqués d’Angleterre et plus de 10 000 cipayes soutenus par 16 vaisseaux de ligne[14]. La ville, soumise à un blocus complet, ne sera plus ravitaillée et tombera en janvier 1761 après une résistance désespérée. Elle sera ravagée de fond en comble par les vainqueurs peu de temps avant que d’Aché ne rentre en France[15]. Versailles récupérera Pondichéry et les autres comptoirs avec le traité de paix de 1763 mais en se contente désormais d'y faire du commerce et en renonce à toute influence politique en Inde[16]. Forces en présence

Notes et références

Voir aussiSources et bibliographie

Articles connexes |

|||||||||||||||||||||