|

Clepsydre à tambour Une clepsydre à tambour est une ancienne horloge à eau d'un type particulier. Cette appellation de « clepsydre » est un abus de langage, mais elle correspondait au vocabulaire en usage à l'époque où elle était utilisée en France (XVIIe et XVIIIe siècles). Disparue aujourd'hui, l'appellation lui est restée.

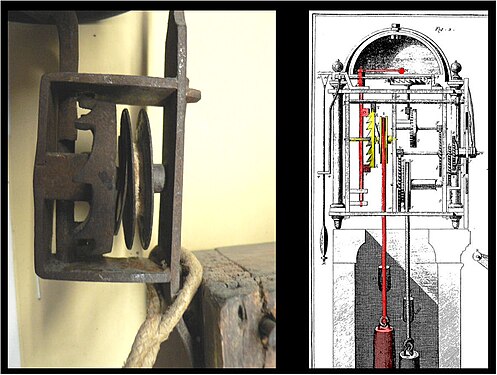

Description et analyse Au XVIIIe siècle, la ville de Sens, dans l'Yonne, était un centre de production de ces horloges. En 2015, subsistent au moins cinq exemplaires de ces machines sénonaises. L'étude s'appuie sur un modèle de clepsydre existante, illustrée dans l'introduction et conservée à la Société Archéologique de Sens dans les réserves des Musées de la ville. Le tambour hydrauliqueLe tambour est le cylindre moteur de la machine, il assure, de par sa conception, la régularité du mouvement. ConstitutionUne source sénonaise, Maucler, nous indique, en 1828[2] :

L’inclinaison curieuse des cloisons permet le déversement rapide de l’eau dans les compartiments inférieurs lors de la remontée manuelle du cylindre, la laissant toujours à peu près dans une même position d’écoulement.

MatériauLe corps est préconisé en étain pur (Sn, Stannum) avec parfois un apport d’aloi (cuivre Cu : 1,5 à 2,5 %), qui améliore sa dureté. Cet alliage courant a la particularité de ne pas s’oxyder aux températures d’usage. Ce matériau ne commence à se dégrader sérieusement qu’au dessous de –13 °C. Ce fut là, la première qualité des tambours sénonais soulignée par Tarbé, autre source locale :

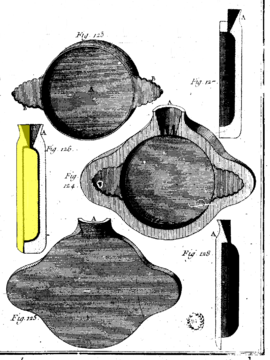

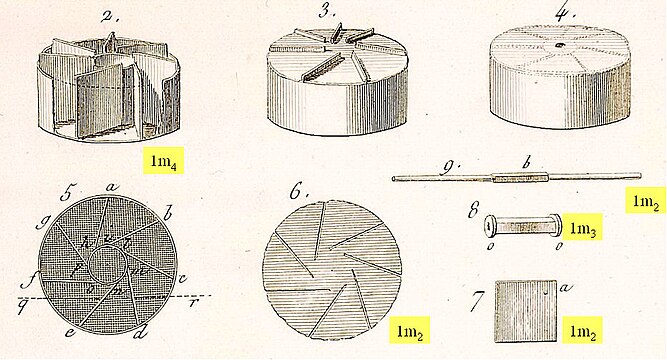

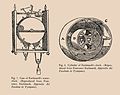

Ce choix est essentiel pour ne pas encrasser les trous de passage dans les cloisons et pour éviter de corrompre l’eau emprisonnée. FabricationLa construction soudée  Les tôles sont tracées, découpées, percées et assemblées par soudage. Ce procédé long et délicat est réservé aux prototypes et aux travaux unitaires, mais nul doute que les premiers tambours ont été réalisés principalement par ce procédé. Jacques Ozanam[5] traduit le procédé employé vers 1669 en Italie ; Nicolas Bion[6] le décrit, lui, dans le principe, pour des tambours d’argent ; Dom Jacques Alexandre[7] le détaille sur six pages dans son ouvrage écrit vers 1705. Synthétisons l’ensemble des textes : Le tambour est composé de deux platines, ou flancs, avec au centre un trou carré pour y placer un tuyau carré recevant l’axe. Sur l’une de ces platines, deux trous : l’un pour le remplissage de l’eau, l’autre pour avoir une prise d’air lors d’une éventuelle vidange. Les cloisons sont taillées en pointe d’écusson pour faire entonnoir et amener l’eau vers le petit trou central percé avec une “aiguille à soierie”. On soude alors les 7 cloisons sur une des deux platines, ainsi que le tuyau carré, puis la seconde platine est soudée sur le sous-ensemble précédent. Après équilibrage, il reste à entourer l’ensemble d’une bande qui sera soudée, en tournant, à chaque cloison et latéralement aux deux platines, puis pour finir sur elle-même. Le tambour est terminé. Il est très caractéristique avec un petit renflement central qui correspond à l’entonnoir et un petit bourrelet de chaque côté de la surface latérale, là où s’est effectuée la soudure. Il reste à mettre le juste nécessaire d’eau distillée – environ le cinquième du volume – avec parfois « de l’eau de vie bien claire » comme antigel ; les deux trous seront bouchés à la cire ou soudés adroitement pour terminer. Pour identification donc, la boîte soudée se caractérisera par ses trois renflements sur la surface latérale et par deux trous éventuels sur un flanc[4]. La construction moulée Les potiers d’étain excellaient dans le moulage de toute pièce en étain ; pour la fabrication, ils pensaient d’abord « moule ». Il est fort probable que ce type de construction ait vu le jour autour des années 1700. Bion décrit un peu le procédé dans son ouvrage de 1709, repris en 1716. Mais le grand spécialiste fut incontestablement Salmon qui développe le sujet sur plus de sept pages de texte serré, avec une grande planche d'illustration, le tout in-folio. Il y décrit dans le détail la fabrication moulée qui vient, sans conteste des fabricants de Sens comme il nous le répète à maintes reprises[8] :

Les moules sont à l’époque en « cuivre », plus précisément en laiton, matière facile à travailler. Un moule est constitué de plusieurs parties, comme nous pouvons le voir sur une planche de l’Encyclopédie. Dans le principe, ce type de moulage n’a pas changé aujourd’hui. Il s’agit du moulage dit « coquille ». Suivons le détail du processus sur la planche illustrée ; toutes les pièces sont moulées !

Terminé le tambour pourra alors recevoir une quantité d’eau, toujours constante, qui sera introduite par une petite ouverture pratiquée en périphérie avec un petit fer. Cette ouverture sera rebouchée définitivement à l’étain - par une astuce de potier bien gardée, mais aujourd’hui connue - et escamotée par polissage. L’axe 9. est lui aussi surmoulé, détail b ; différents diamètres sont proposés pour ajuster la descente du cylindre à l’échelle des heures. Pour identification, comme pour le procédé d'assemblage, la boîte moulée se caractérisera essentiellement par un bandeau-enveloppe bien cylindrique, avec des sillons éventuels laissés par l’outil de tournage sur toutes ses surfaces et d’autres traces hypothétiques, en périphérie, d’un seul trou de remplissage. Pour information, une série de radiographies industrielles montre la répartition des sept cloisons, les soudures et les petits trous de passage dans les cloisons (rehaussés sur la figure). Ces trous ont 0,8 mm de diamètre[9].

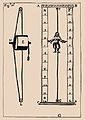

À ce jour, curieusement, il n'existe aucun exemplaire de clepsydre signé Salmon. Le marquage des heures L’axe, comme une aiguille, marque durant sa course les heures sur une échelle horaire qui peut être de différents types :

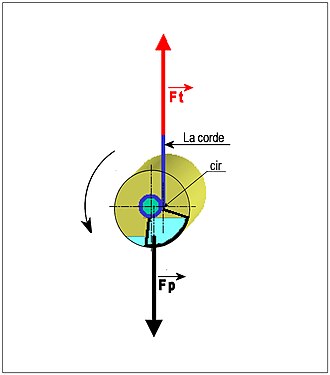

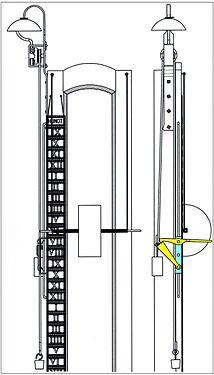

Echelle verticaleLes heures (voir figure d'introduction) sont ici localisées sur le montant de gauche mais pourraient l’être, de la même façon, sur le montant de droite, des détails de fixation le confirmant. Les heures, dans leur ensemble, sont imprimées sur des vignettes indépendantes en papier-carton. Ces étiquettes forment un ruban. Elles sont reliées entre elles par deux fils sur lesquels elles peuvent coulisser avec un jeu d’environ une vignette-et-demi au total. Ce jeu doit permettre un ajustement de l’heure à la descente réelle du tambour. De haut en bas on trouve sur les vignettes le nom du constructeur « HUNOT », suivi des heures [9…12…6…12…6…9 ] soit 25 heures au total, ce qui laisse une plage d’une heure pour remonter l’horloge journellement. La dernière étiquette indique l’origine du constructeur « À SENS »[10]. Fonctionnement PrérèglageL’axe qui sert d’aiguille ou d’index, traverse le tambour (voir figure). Il est dans sa partie centrale de section carrée et penté pour ajustement légèrement serré dans son logement. Chanfreiné sur une de ses arêtes, il laisser passer et coince la cordelette accrochée à deux pitons en haut du châssis. L’ensemble tambour, axe, cordelette, réglé bien horizontalement, la cordelette est alors enroulée autour de l’axe comme pour « rouler une cigarette ». L’opération rapide - environ 30 secondes à partir de la position basse - mettra le tambour en position haute. Après quelques instants de recherche de son nouvel équilibre le tambour descendra d’un mouvement supposé uniforme devant l’échelle des heures. Mouvement moteurVoyons, sous une forme simplifiée, comment le mouvement s’établit. Le tambour est isolé mécaniquement, suspendu par la corde enroulée autour de son axe ; une portion de « camembert » est supposée représenter le volume d'eau contenue entre des parois sans trou d'écoulement.

Dans le vrai cylindre, le débit de l’eau, au passage des petits trous, n’est pas régulier. En général, il dépend en partie de la hauteur de fluide situé au-dessus. Mais la loi des écoulements se complique du fait du passage simultané par plusieurs trous, et parce qu’un écoulement peut s’effectuer aussi dans un compartiment déjà rempli jusqu’au trou de passage. Il en résulte que le mouvement du cylindre n’est pas un mouvement circulaire uniforme. Mais la multiplication des compartiments tend à compenser les variations de débit donc les variations de vitesse angulaire et par-là même rend le mouvement approximativement régulier, en moyenne[12]. ExactitudeLes auteurs de l’époque soulignaient que cette machine était « très exacte » mais aussi qu’elle était « sujette à aller un peu plus vite en été qu’en hiver. ». Devant l’impossibilité, aujourd’hui, d’avoir une copie à l’identique de ces tambours, voyons ce que nous disent deux constructeurs actuels.

Des essais d'écoulement ont été entrepris pour savoir si cette machine était vraiment sujette à aller un peu plus vite en été qu’en hiver ; à un accroissement de 10° de température (en négligeant la pression atmosphérique) correspond une avance de une minute par heure, soit vingt-quatre minutes par jour. Cette information chiffrée est à considérer à sa juste valeur, le modèle n’étant pas similaire au tambour réel, mais l’hypothétique variation ne semble pas négligeable. À titre de comparaison, à cette époque, les horloges mécaniques basiques avaient facilement une variabilité de ± 3 minutes par 24 heures. Pour finir, quelques exemplaires contiennent encore de l'eau en 2015 ! Un propriétaire d'une clepsydre qui fonctionnait encore il y a peu a indiqué que pour éviter le problème lié à la température, la machine était placée dans une pièce située au nord[14] ! La fonction réveilSur la clepsydre de référence, cette fonction est assurée par une belle structure d’époque, tout en métal forgé. Un rail solidaire du bâti permet le réglage de la position du mécanisme de déclenchement dit « quatre-de-chiffre ». Lors de la descente du tambour, son axe, à l’heure de réveil choisie (de 9 h à 9 h plus tard), vient appuyer sur le levier de détente qui libère alors un système [cordelette, poids, contre-poids] qui va agir sur le mécanisme de sonnerie situé en haut à gauche du bâti de la clepsydre. Ce mécanisme de sonnerie à verge à palettes et roue de rencontre est classique depuis le Moyen Âge. On peut remarquer aussi qu'il est strictement identique au mécanisme d’un réveil d’horlogerie dont on trouve l’illustration dans l’Encyclopédie de 1765[15].

D'autres mécanismes de sonnerie ont pu être adaptés, au gré de l'imagination des concepteurs, à la clepsydre de base. ProductionLes potiers d'étain En France, les sources bibliographiques sont nombreuses. Les écrits s’étalent sur la période de production, c'est-à-dire de la fin du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle :

Les principaux centres de poterie sont à l’époque Paris, Lyon et Bordeaux. Sur Sens, ils n’étaient qu’une petite communauté : on y recense 10 potiers vers 1700, 4 en 1760, 2 ou 3 en 1800 et 1 vers 1860. Par comparaison, à Paris en 1773, on en dénombrait environ 150 avant 1690. La famille Regnard, suivie de celle des Jean-Baptiste Hunot, sont pratiquement les seuls à commercialiser les horloges à eau sénonaises qui ont eu, du fait de leur simplicité et de leur prix un réel succès pendant plus d’une centaine d’années. Plus tard vers 1750, sur Chartres, Salmon et d'autres potiers ont élargi le champ de diffusion de ces machines[16].

Prix et coûtSalmon indique en préambule à son article sur les clepsydres : « Nous jouissons d’une horloge à eau d’un prix très modeste. » Cette information est minime. Seul, Millin, en 1807, nous donne une valeur chiffrée : « Le prix de chacune est de 3 à 6 francs, selon la grandeur[17]. » Renseignement précieux. Quelle valeur cela représentait-il ? À l’époque, un journalier avait 0,25 F par jour pour vivre en plus de la nourriture, un ouvrier gagnait en moyenne 1 F à 1,5 F c'est-à-dire qu’il lui fallait trois jours pour s’offrir son “horloge”. À titre de comparaison, une horloge-réveil basique, comme celle illustrée dans l’Encyclopédie, pouvait valoir 150 F, une montre fabriquée à Ferney-Voltaire vers 1775 : 100 F. L’horlogerie mécanique, à cette époque commençait à fabriquer en grande série. Le prix fini d’une montre basique en acier devait tourner autour de 20-25 F. Quant à la clepsydre de cette étude, vendue au minimum 3 F, sans système de sonnerie supposé, elle devait coûter 2 F qui pouvaient grossièrement se répartir en 1 F pour le tambour et 1 F pour le châssis, les fournitures et la main-d’œuvre[18]. UtilisateursLes écrits sur les clients sont rares. Les sources sénonaises nous indiquent surtout les destinations de prestige : Millin, 1807 : « Beaucoup d’étrangers [en] font acquisition comme objet de curiosité… [on] en fait souvent des envois en Russie, en Espagne et jusqu’en Amérique… Plusieurs habiles horlogers de Genève ont fait venir de ces montres d’eau, afin de compléter leur collection. » ; Maucler, 1828, précise : « on a placé une de ces machines ingénieuses dans une salle de l’hôtel de ville [de Genève] » ; Tarbé, 1833, reprend toutes ces destinations et ajoute : « On en expédiait en général dans tous les pays méridionaux où l’on ne pouvait pas conserver longtemps des horloges de fer et de cuivre ». Les autres auteurs du XVIIIe siècle ne sont pas plus prolixes ; dans leur description fonctionnelle de la machine, ils insistent sur le fait que celle-ci est silencieuse et qu’elle trouve naturellement sa place dans les chambres et notamment dans celles des malades. Curieusement, rien sur les clients ordinaires. Seul, Salmon écrit : « Il n’y a pas un siècle que les potiers d’étain font de ces montres pour l’usage du Public, & particulièrement du Cultivateur… Mais comme si cette classe infatigable de Citoyens avait moins d’intérêt à connaître les heures du jour que celles où elle doit interrompre son repos pour aller prévenir dans les champs le retour du soleil, ils ne font l’achat d’une pareille horloge que pour se procurer, par un petit supplément de mécanisme qu’ils y ajoutent comme ils l’entendent, un réveille-matin plus sûr que le chant de leur coq. » On peut donc en conclure que c’était un objet « grand public » qui avait sa place aussi bien en ville qu’à la campagne. Le petit monde ecclésiastique ne les méprisait pas, des curés de campagne en possédaient probablement pour la célébration des offices. Le séminaire de Joigny en possédait une et le monde de la justice aussi ; c’est donc que ces machines étaient banales et diffusées « dans le circuit de la Province » de Sens et de Chartres soit en Bourgogne, Brie et Beauce [19]. Quantités fabriquéesTout d’abord, voyons la période de production. On voit les premières horloges à eau vers 1690, Tarbé indique : « C’est un potier d’étain nommé Regnard, qui en fabriqua une grande quantité. Ses petits-fils [Nicolas Charles Félix et Louis Antoine, vers 1775] en ont continué la fabrication et le commerce, jusqu’à nos jours… Aujourd’hui, [en 1833], ce genre d’industrie est totalement abandonné ; le débit en était déjà devenu presque nul depuis près d’un demi-siècle [soit vers 1780], par l’immense quantité et le bas prix des montres à ressort…» Pour être exhaustif, soulignons que les almanachs « Tarbé » de la ville de Sens indiquent, jusqu’en 1843-46, dans la liste des commerçants sénonais : « Fabrique de montre d’eau et en étain : Pâris » Quant aux « grandes » quantités produites, Salmon précise :  Devant ces maigres informations, on reste dans l'expectative. Il semble que la production était de type anecdotique. Pour argumenter en ce sens, on peut s’appuyer d’abord sur le nombre d’exemplaires subsistants – environ une vingtaine recensés aujourd'hui, exemplaires que l’on trouve principalement dans les musées – ensuite sur le fait que Salmon écrit à une époque où la poterie d’étain et les horloges à eau commencent à devenir obsolètes. On peut ajouter un petit texte de Reverchon de 1895 qui signale que « dans la région de la Brie, on en a retrouvé une vingtaine, mais toutes incapables de fonctionner. » ; Mathieu Planchon qui a écrit sur l'horloge[20] signale aussi dans la même revue[N 1], en 1897 qu’il en possède une et qu’elles ne sont pas très rares. Ces textes de la fin du XIXe siècle iraient plutôt contre cette hypothèse de production dérisoire. En effet, du fait même de leur banalité, ces machines, devenues obsolètes devaient être cassées pour récupérer l’étain des tambours, tout comme les anciens matériels agricoles qui attendaient au fond d’un bâtiment le passage du ferrailleur. D’où leur disparition progressive et quasiment complète aujourd’hui. Vis à vis des hypothèses envisagées – au regard des textes qui parlent de “grandes quantités”, de “quantités prodigieuses”, du fait aussi, qu’il en subsistait encore une vingtaine en Brie vers 1900 – il ne semble pas déraisonnable de supposer avec prudence que le millier d’exemplaires ou le double ait été atteint dans chaque centre de production[21]… HistoireAux origines  Le mouvement rotatif d’un tambour régularisé par un fluide est connu par l’image dès le XIIIe siècle. Une miniature d’une Bible moralisée française (vers 1250) nous montre, entre autres, ce type de moteur qui actionne un ensemble de clochettes. Suit, quelques années plus tard, la première description d’une horloge à tambour rotatif, accompagnée de schémas explicatifs. Elle est tirée d’une traduction des Livres du savoir astronomique, ensemble de traités d’origine arabe compilés en 1276 sous le patronage du célèbre roi Alphonse X. Cette horloge, à mercure, est censée actionner l’araignée d’un astrolabe par une démultiplication appropriée. Une tentative de reconstitution moderne a montré que ce type d’horloge avait pu fonctionner, mais sa fiabilité et sa précision n’étaient guère satisfaisantes[22]. D’après Bedini[23], il faudra attendre la fin du XVIe sièclepour que ressurgisse, en Italie, ce type de clepsydre à tambour décrit par Parisio dans un petit livre rare publié à Venise en 1598. Ici, le tambour est simple et ne comporte qu’une cloison rayonnante pour le passage de l’eau[N 2]. Plus tard, Salomon de Caus est cité par Anton Lübke[24] pour avoir présenté la machine dans un ouvrage de 1615 intitulé : Les raisons des forces mouvantes… Lübke, pour accompagner sa citation, présente la gravure d’une clepsydre et une coupe de tambour comportant 5 compartiments séparés par des cloisons apparemment fermées. Mais, de cette horloge, aucune trace, tout au moins dans l’édition de 1615 consultée[25]. Revenons en Italie, foyer du développement de cette machine. Les mécanismes décrits par différents auteurs – notamment Eschinardi et Campani cités par Bédini – évolueront, au cours du XVIe siècle, pour parvenir finalement à un ensemble de procédés très divers réunis dans le traité des horloges élémentaires de Martinelli paru à Venise en 1669 et traduit plus tard par Ozanam[26].

En France, vers 1690Dès la décennie suivante, on peut constater, en France, l’intérêt provoqué par cette curiosité :

Cette clepsydre, probablement de type « Amontons » ressemblait plutôt à un baromètre. La première pendule d’eau, à priori française, qui soit connue, nous vient d’un dénommé Graverol, de Nîmes, chargé de mission en Italie. Il rapporte dans ses bagages une machine et toutes les informations nécessaires pour en construire une. Ce modèle, inspiré de Martinelli – d’après Graverol lui-même – sera perfectionné par deux Français cités, l’un de Toulouse et l’autre de Comenge. Graverol décrit longuement ce spécimen illustré dans Le Journal des Savants de 1691[28], ceci, dans l’espoir évident d’une commercialisation future. Parmi les détails, nous trouvons : les heures affichées à la mode italienne, le tambour en fer blanc, dont la coupe laisse apparaître un cloisonnement non fonctionnel (peut-être pour préserver le secret de sa fabrication), sur le haut du châssis, une devise « Esse incipit dum desint esse » qui enveloppe un phénix stylisé (traduction approchée : « Dévoré par les flammes, il ressuscite ». Plus tard, en 1694, Ozanam sera le premier à évoquer nos sénonaises : « Si je connaissais l’inventeur d’une montre si simple et si extraordinaire, je lui rendrais ici la justice qui lui est due. Je sais seulement que les premières qu’on vit à Paris en l’année 1693 furent apportées de Bourgogne : j’en ai vu une d’étain, qui avait été faite à Sens[29]. » Enfin, voici Dom Alexandre, bénédictin de la congrégation de St-Maur, qui fit profession de foi à l’abbaye de Vendôme. Il écrit dans son Traité général des Horloges rédigé possiblement dès 1705 :

Salmon, pour en finir, raconte dans ses notes : Qui était Charles Vailly ?

Il n’en reste pas moins très vraisemblable que Charles Vailly ait été impliqué dans l’émergence de ces pendules d’eau qu’il perfectionna – ce fait est d’ailleurs reconnu par les historiens des sciences qui se sont penchés sur les horloges à eau[N 3] – et il est fort probable qu’il soit le religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-le-Vif cité par Bouvier[32]. Pour conclure, terminons l’Histoire avec un grand H de “l’invention” de nos clepsydres sénonaises par cette petite histoire : Notre histoire ne dit pas ce qu’est devenu le prototype : peut-être a-t-il affiché les heures, discrètement dans la chapelle de l’abbaye, jusqu’à la disparition de celle-ci en 1791 ? ou peut-être a-t-il accompagné silencieusement notre moine, dans sa cellule, jusqu’à sa dernière heure[33] ? AilleursIl y a bien quelques exemplaires de ces horloges à eau en Allemagne, Espagne, États-Unis, Italie, Royaume-Uni, à Prague. Certaines sont des fabrications locales, d'autres sont d'origine indéterminée, mais toutes ces fabrications sont du domaine de l'anecdotique.

Évolution des tambours Chronologie simplifiéeHistoire des clepsydres à tambour

Notes et référencesNotes

Références

AnnexesBibliographie

Articles connexesLiens externesInformation related to Clepsydre à tambour |