|

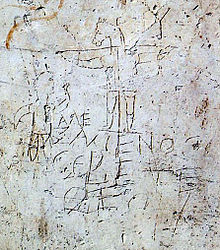

Graffiti     Un graffiti (\ɡʁa.fi.ti\ ; de l’italien graffito, via son pluriel graffiti (même sens qu’en français), dérivé du latin graphium, « stylet ») est une inscription ou un dessin exécuté de manière généralement illicite dans l'espace public (mur, monument, transports en commun, toilettes publiques, etc.). Il peut être considéré comme une forme d'expression spontanée, parfois comme une forme d'art, et en même temps comme une dégradation, jugée illégale dans la plupart des pays. On en connaît depuis l'Antiquité. De nombreux outils peuvent être employés pour la réalisation de graffitis : charbon, pinceau, rouleau, craie, objets contondants, et, depuis leur invention au cours des années 1960, peinture aérosol en bombe et marqueurs. En France, l'acte de vandalisme consiste à détruire, dégrader ou détériorer volontairement le bien d'autrui. Le graffiti et les autres inscriptions non autorisées — mur, plafond, métro ou bus — constituent de tels actes de vandalisme[1]. La pratique du graffiti peut être motivée par diverses raisons : communiquer un message politique, militant ou critique, transmettre des informations, dénoncer ou attaquer, détourner sur un mode humoristique, l'expression de sentiments, ou une pratique d'ordre esthétique. Toute personne qui pratique le graffiti ne voit pas son geste comme étant absolument celui d'un « artiste ». De même, tout artiste qui se revendique comme adepte de l'art urbain ne considère pas systématiquement ses productions comme étant du graffiti. Enfin, si le graffiti est destiné à être vu (ce qui n'est pas toujours le cas), l'opinion que l'on en a dépend essentiellement du contexte. Étymologie et usages Le substantif masculin « graffiti » est un emprunt[2] à l'italien graffiti[2],[3],[4], pluriel de graffito[2],[3],[4], dérivé de grafio, du latin graphium, « éraflure », qui tire son étymologie du verbe grec γράφω / gráphô, « écrire, dessiner ou peindre ». On utilise donc le mot graffiti indifféremment au singulier et au pluriel mais l'utilisation du « s » à (graffitis) est admise[5]. En France, les graffiti issus de la tradition nord-américaine (tags, graff, free style) côtoient les graffiti issus de la tradition ouest-européenne (collages, pochoirs). Les auteurs de ces graffiti sont appelés « graffeurs » ou « graffiti-artists » plutôt que « graffiteurs ». Au Québec, il n'est pas rare de les qualifier de « graffiti-artists » de « graffiteurs » ou de « writers », comme en anglais. Les mots-valise « calligraffiti » et « calligraffitiste », attribués à Bando dans Le Livre du graffiti[6] n'ont pas été retenus par l'usage ni par le milieu se réclamant de cette forme d'art urbain. En anglais, on évoque le plus souvent ces peintres par le terme de « graffiti-artists », « writers » ou encore « aerosol-artists ». Lorsque le graffeur passe dans le domaine des créations légales, Monzón parle de « peintre en aérosol ». Ces graffeurs se font connaître en signant de leur pseudonyme (communément appelée « blaze »[7]), ou celle du collectif (généralement appelé « posse », « crew » ou « squad ») auquel ils appartiennent sous leurs œuvres, les murs, les métros ou encore les camions. Graffiti est le nom générique donné aux dessins ou inscriptions calligraphiées, peintes, ou tracées de diverses manières sur un support qui n'est pas prévu pour cela. Certains considèrent le graffiti comme une forme d'art qui mérite d'être exposée dans des galeries tandis que d'autres le perçoivent comme indésirable. Dans ses formes les plus élaborées, le graffiti est également une forme d'art graphique. Le « tag » est une signature ; il est soit apposé pour signer un graff soit utilisé seul et pour lui-même. Le « flop » est un lettrage en forme de bulle élaboré généralement d'un seul trait. Ce procédé étant assez difficile à réaliser, certains graffeurs préfèrent les peindre lettre par lettre. HistoireOn distingue généralement le graffiti de la peinture murale, laquelle suppose un dispositif, une composition, des techniques, un temps d'exécution plus importants. Si certains graffitis sont qualifiés de fresques, c'est par abus, la fresque (affresco — « dans le frais ») désignant une technique particulière de peinture murale où les pigments sont appliqués sur un enduit encore humide. Archéologie Puisque nous ignorons l'exacte signification des peintures rupestres, nous ignorons d'autant plus leur statut. Il nous reste des traces de mains au pochoir ou comme empreintes, des dessins d'animaux, d'humains, de créatures hybrides, d'objets, parfois des signes, des glyphes se répétant, qui, tous ensemble, en un même lieu, semble constituer un langage dont nous avons perdu les clefs. On sait juste que les parois de ces cavités, investies il y a 20, parfois 30 000 ans, sont recouvertes d'images qui, du fait de leurs bonnes conditions (absence de lumière du jour, températures régulières) sont parvenues jusqu'à nous[8]. S'il est tentant de relier l'art pariétal au graffiti, et malgré notre ignorance à ce sujet plusieurs fois millénaires, nous pouvons supposer que cette forme artistique était en son temps légitime et ne constituait pour personne une forme de dégradation. Les graffitis ont une grande importance en archéologie, mais ne sont pertinents que sous certaines conditions scientifiques : ils font partie, avec les textes épigraphiques, des témoignages écrits hors du champ littéraire, ils sont d'extraction populaire, constituant des marqueurs anthropologiques, regardés comme « preuves de vie » et parfois aptes à nous révéler (tout comme ceux d'aujourd'hui) des aspects inédits des sociétés qui les ont produits. Les graffitis antiques sont de nature très variée : annonces électorales, messages de supporters à certains athlètes (sportifs ou gladiateurs), « cri » politique, religieux, érotique, personnel, etc. Quelques exemples[9] : « Cornelia Helena est la maîtresse de Rufus », « J'ai baisé ici le 19 et le 13 des calendes de septembre », « Pyrrhus salue son confrère Chius. J'ai de la peine d'avoir appris que tu étais mort. Alors adieu », « Si tu as compris ce que peut l’amour, si tu as conscience d’être humain, prends pitié de moi, permets-moi de venir, Fleur de Vénus… », « Tu es une charogne, tu es un rien du tout », « Mur, je suis surpris que tu ne te sois pas effondré sous le poids des bêtises de tous ceux qui ont écrit sur toi ». Les graffitis de l'époque romaine sont généralement rédigés en latin vulgaire et apportent de nombreuses informations aux linguistes comme le niveau d'alphabétisation des populations (car ces textes comportent des fautes d'orthographe ou de grammaire). Du fait même de la présence de ces fautes, ces textes fournissent aussi des indices sur la manière dont le latin était prononcé par ses locuteurs.  Pompéi, figé dans les cendres en 79, est l'un des rares sites suffisamment bien conservé pour révéler aux chercheurs d'authentiques graffitis d'époque. Les graffitis sont par essence éphémères et disparaissent (érosion, destruction du support, etc.). L’Antiquité et le Moyen Âge ont laissé de nombreux exemples de graffitis : l'Agora d'Athènes, la Vallée des rois en Égypte, les grands caravansérails du monde arabe, en recèlent. Ces inscriptions ont parfois une importance historique qui est loin d'être anecdotique, en prouvant par exemple que des mercenaires grecs ont servi en Égypte au VIIe siècle av. J.-C.[10]. Dans la cité d'Éphèse, on trouvait des graffitis publicitaires pour les prostituées, indiquant de manière graphique à combien de pas elles se trouvaient et pour combien d'argent. Le graffiti n'est pas propre au monde gréco-romain : on trouve des graffitis maya à Tikal (Guatemala), viking en Irlande ou à Rome, et runes varègues en Turquie. Des graffitis, parfois très anciens, sont trouvés dans des endroits abrités de la lumière, de l'humidité et sur des surfaces unies, tels que les cellules de prisons ou monacales et les casernes, les cales des bateaux, les caves, les catacombes (ceux des premiers chrétiens, dans les catacombes romaines, sont une importante source de documentation à leur sujet), sous les combles des bâtiments anciens, etc. La tour de la Lanterne à La Rochelle, en France, est riche de graffitis de prisonniers, ouvriers et marins, qui représentent souvent des embarcations. Certains mobiliers sont souvent gravés d'inscriptions : tables et bancs d'écoles[11], portes de toilettes publiques. Le premier musée des graffitis historiques a été créé par Serge Ramond en 1987 à Verneuil-en-Halatte dans l'Oise. Il regroupe plus de 3 500 moulages de graffitis de toute la France couvrant 10 000 ans d'histoire. Un musée du graffiti ancien existe également à Marsilly. Temps modernesVers l'âge de la cinquantaine, Restif de la Bretonne, écrivain libertin du XVIIIe siècle, rapportait les évènements de sa vie sous forme de graffitis qu'il faisait sur les parapets des ponts de l'Île Saint-Louis lors de ses promenades nocturnes. Il a abandonné cette activité maniaque (qui a duré de 1780 à 1787) en constatant la disparition de ses inscriptions, après s'être rendu compte qu'une main « concurrente » les effaçait[12]. Il effectue alors le relevé de ses propres mots qu'il transcrit finalement dans un recueil publié à titre posthume et intitulé Mes inscriptions[13]. Sur de nombreux monuments français, on relève des graffitis anciens. Au château de Vincennes, des graffitis de prisonniers s'étalent de 1550 à 1945. Le château de Chambord en compte deux milliers, dont un, revendiqué, de Victor Hugo ; au XVIIe siècle, l'historien Bernier note déjà que le château comporte « une infinité de noms, tant des étrangers que des Français, écrits sur les murs ». Victor Hugo est du reste un graffeur obstiné, qui revendique dans ses journaux ses différents forfaits et s'avère l’un des premiers à avoir documenté le graffiti, par ailleurs présent dans plusieurs de ses ouvrages. En 1849, Gustave Flaubert s'indigne de trouver dans le château de Chillon une « quantité de noms d'imbéciles écrits partout ». Lors de la Première Guerre mondiale, le château de Pierrefonds est réquisitionné pour loger des soldats ; 460 de leurs graffitis ont été dénombrés depuis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des messages sont inscrits par des Juifs au camp de Drancy, comme la famille Lonker : « Déportés le 11 février 43, destination inconnue, vive la France ! »[14],[15],[16]. Le graffiti urbain se développe souvent dans un contexte de tensions politiques : pendant les révolutions, sous l'occupation, (le Reichstag à Berlin couvert de graffitis par les troupes russes), pendant la guerre d'Algérie, en mai 1968, sur le Mur de Berlin ou dans les régions où se posent des problèmes d'autonomie (notamment Bretagne et Corse depuis les années 1970, et Irlande du Nord). À l'époque contemporaine, le graffiti politique de rue s'est surtout fait au charbon ou à la craie (ce que les sciences humaines nomment le chalking[17]). Vers la fin des années 1960 et dans plusieurs pays des deux côtés de l'Atlantique, du fait notamment de la disponibilité d'aérosols de peintures « émaillées » (originellement destinées à la peinture d'automobiles), une partie des graffitis a gagné une vocation esthétique. Dans la période contemporaine, les graffitis de particuliers sur des monuments sont généralement mal vus, comme en 2013, lorsqu'un touriste chinois grave son nom dans le temple d'Amenhotep III (Égypte), ce qui conduit à une enquête publique en Chine et aux excuses du jeune homme et de sa famille. En 2017, des inscriptions sur le Lincoln Memorial, le Washington Monument et le National World War II Memorial (États-Unis) engendrent également une vague de protestation et une enquête de police. De nos jours, la loi française punit de 750 euros d'amende toute « dégradation intentionnelle » sur les monuments. Dans certains lieux, en France ou en Italie, des murs d'expression ou des opérations de conservation de messages électroniques des visiteurs sont mis en place. Début 2018, une saison culturelle « Sur les murs, histoire(s) de graffitis » est organisée dans plusieurs monuments français[14]. Par paysAllemagne En 1961, le Mur de Berlin est construit. Il sépare symboliquement et physiquement l'Europe socialiste dite « de l'Est » de l'Europe atlantiste dite « de l'Ouest ». Tandis que les Allemands de l'Est n'ont pas le droit d'approcher le mur, ceux de l'Ouest viennent de leur côté écrire des slogans, bénéficiant d'une totale bienveillance des autorités de l'Allemagne fédérale qui fait de Berlin à l'époque la capitale allemande de la liberté, de l'art et de la contre-culture : on y a le droit de consommer du haschich, de nombreux squats y prospèrent et c'est un des hauts lieux du punk, avec Londres et New York. De nombreux artistes viennent alors du monde entier pour peindre sur le mur qui est à peu près intégralement maculé au moment de sa destruction, en 1989. L’East Side Gallery est une section du mur de Berlin côté oriental, de 1,3 km de long, qui sert de support 106 fresques réalisées par des artistes du monde entier, La première peinture a été réalisée en décembre 1989, D'autres peintres ont suivi : Jürgen Grosse alias INDIANO, Kasra Alavi, Kani Alavi, Jim Avignon, Thierry Noir, Kim Prisu, Hervé Morlay, Ingeborg Blumenthal, Ignasi Blanch Gisberti, et d'autres. Parmi les œuvres, on peut discerner la reproduction du « Baiser de l'amitié » entre Erich Honecker et Léonid Brejnev, peinte par Dmitri Vrubel. Le groupe le plus représentatif du graffiti vandale Berlinois des années 2000 est le groupe One Up. BelgiqueÀ partir de 1977 à Bruxelles, le documentaliste-graffitiste Metallic Avau s'adonne aux bombages de graffitis textuels (« Arrêtez le monde je veux descendre »). En 1978, il commence à réaliser des reportages photo et constitue une documentation du graffiti, qui, aujourd'hui encore, est l'une des plus fournies d'Europe. Vers le milieu des années 1980, les tags et les graffs font leur apparition sur les murs bruxellois, avant de s'étendre à d'autres villes du pays[réf. nécessaire]. Brésil La pichação est un genre de graffiti particulier à la ville brésilienne de São Paulo, caractérisé par l'ampleur des zones couvertes et une simplicité dans l'écriture adaptée aux conditions difficiles dans lesquelles se déroulent l'exercice. L'apposition d'une signature et parfois d'un message est donc généralement plus importante que la recherche esthétique[18]. Les pichadores s'expriment avant tout sur les murs de la mégalopole et la recherche de visibilité les pousse à peindre des façades entières ou des surfaces situées dans des zones très difficiles d'accès. On retrouve entre eux des logiques de collaboration, qui sont d'ailleurs indispensables à l'atteinte de certains lieux par effraction ou escalade. La pichação est encore une culture de rue, regardée par les habitants comme du vandalisme. Il est d'ailleurs pratiqué avant tout par une population peu éduquée, voire quasi-illettrée, qui le voit avant tout comme un mode de vie. Une séquence du film Pixo[19] montre cependant un besoin de reconnaissance pour certains, dont la frustration s'exprime par une intervention violente lors d'une exposition dans une faculté d'art. Si ce mouvement n'est pas présenté dans les galeries, des artistes et critiques internationaux s'intéressent de près à cet art vivant. Espagne En Espagne, la culture hip-hop perce plus tardivement que dans le reste de l'Europe[20]. La ville de Barcelone accueille pourtant une quantité extraordinaire de graffitis atypiques et créatifs qui mixent revendications sociales et politiques, graphisme underground et, dans une certaine mesure, culture hip-hop. Fin 1999, Pez, avec son Happy Fish, est à l'origine du mouvement Logo Art qui a pour objectif de contrecarrer la publicité envahissante en reproduisant un même personnage de façon plus ou moins différente et totalement gratuite sur les murs de la ville. C'est aussi là que Montana colors, la plus grande usine de matériel pour graffiti, fut créée. États-Unis Le mouvement nord-américain, bien que né à Philadelphie pendant les années 1960 (avec les signatures Cornbread et Cool Earl), a réellement explosé à New York, dans le quartier Washington Heights, dans le Bronx et à Brooklyn, au tout début des années 1970. Dès 1968, Julio 204 a commencé à peindre sur les murs de la ville au marqueur et à la bombe. En juillet 1971, le New York Times remarque la signature de Taki 183[21]. Le graffiti prend alors un essor spectaculaire dans le métro dont les rames se sont subitement couvertes de noms : Taki 183, Tracy 168 (en), Stay High 149, Joe 182, etc. (souvent, le pseudonyme était accolé au numéro de la rue où résidait le graffiteur). En quelques années, ces « tags » (signatures) gagnent en sophistication calligraphique puis typographique ; leurs auteurs ont décliné l'écriture de leurs messages (plus souvent leurs noms) afin d'en augmenter la visibilité, ou d'en développer le style, pour marquer ou s'affirmer par leur personnalité, et pour faire partie de la mémoire collective, ne serait-ce que dans leur milieu, parfois au moins comme simple précurseur d'un style. Le but du graffiti nord-américain était au départ d'obtenir « the Fame », c'est-à-dire la célébrité, la reconnaissance des autres tagueurs ou graffeurs leur signifiant par là qu'ils existent. Tous les moyens seront bons pour cela. La simple affirmation d'une identité (« je me surnomme Taki, j'habite la 183e rue » (dans le South Bronx, c’est-à-dire le quartier le plus mal-aimé de la ville à cette époque) s'est doublé d'ambitions plastiques, qui se sont révélées être un autre moyen de se faire remarquer : ce n'est plus seulement le graffeur le plus actif ou celui qui prend le plus de risques qui obtient une forme de reconnaissance, mais aussi celui qui produit les œuvres les plus belles. Très rapidement, des styles standardisés (lettrage « bulles », lettrage « wild style ») et des pratiques (« top-to-bottom whole car » (train dont une face est totalement peinte, fenêtres comprises), « Whole Car Windows Down », train dont les fenêtres sont épargnées, « throw-up » (grand lettrage exécuté très rapidement et avec peu de couleurs), etc.) se cristallisent. Des groupes (appelés « posses », « crews », « squads » ou « gangs »), comme la ville de New York en a toujours connu, se forment et permettent aux graffeurs de s'unir pour exécuter des actions spectaculaires (peindre plusieurs rames d'un train par exemple), pour ajouter un nom collectif à leur nom individuel mais aussi pour s'affronter entre groupes, de manière pacifique ou non. Ces groupes sont souvent constitués par origines ethniques et ont pour noms des acronymes en deux ou trois mots : Soul Artists (SA), The Crazy Artists (TCA), etc. En 1972, les artistes tels que Phase 2, Coco, Flint et d'autres, se regroupent et créent l'UGA (Union of Graffiti Artists). Ils exposent la même année au City College et en 1973 à la Razzor Gallery. En 1973, le New York Magazine lance le concours du plus beau graffiti du métro. De 1973 à 1983, les artistes exposent dans des galeries, d'abord associatives puis à la Fun Gallery de Patti Astor et à la galerie Fashion Moda pour enfin investir les galeries d'art contemporain traditionnelles (Tony Shafrazi Gallery ou encore Sydney Janis Gallery. Des graffeurs « légendaires » tels que Phase 2, Dondi, Rammellzee, Lee Quinones, Seen, Futura 2000, Fab Five Freddy y exposent leur travail. La culture hip-hop émerge du graffiti, né bien avant, mais aussi d'autres formes d'expression nées en même temps : une nouvelle danse plutôt acrobatique (breakdance), un genre musical à base de textes parlés (rap), de mixage de disques (DJing), (scratch) et de fêtes en plein air (sound systems). Les deux pionniers les plus célèbres d'une conjonction entre break dance, rap, DJing et graffitis sont Phase 2 et Fab Five Freddy. En 1983, le graffiti dans le métro est sévèrement réprimé et il commence à se déplacer sur les murs des quartiers défavorisés de la ville avant d'essaimer dans d'autres grandes villes américaines (Los Angeles, Chicago, Philadelphie, Houston) et dans diverses grandes villes européennes : Paris, Londres, Berlin, Amsterdam et Barcelone surtout. C'est à cette époque également que le milieu de l'art commence à s'y intéresser[22]. Des peintres qui ne sont pas spécialement issus des quartiers défavorisés de New York et qui ont généralement suivi un cursus classique en Arts ou en communication visuelle, intéressés par l'idée d'un art urbain ou d'un art clandestin, s'associent aux graffiteurs (comme Jenny Holzer, qui fera écrire ses « Truismes » à la bombe par Lady Pink) ou s'approprient leur pratique (Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Kenny Scharf, Rammellzee). FranceParis En 1960, le photographe Brassaï publie le livre Graffiti, fruit de trente ans de recherches — les premières photographies de graffitis par Brassaï avaient été publiés dans la revue Minotaure dès 1933. Cet ouvrage, régulièrement réédité, propose le graffiti comme une forme d'Art brut, primitif, éphémère. Picasso y participe. C'est sans doute la première fois que l'on présente le graffiti comme une forme d'art. « Le mur appartient aux demeurés, aux inadaptés, aux révoltés, aux simples, à tous ceux qui ont le cœur gros. Il est le tableau noir de l'école buissonnière »[23]. Dans la foulée de mai 1968, les messages politiques de la rue parisienne gagnent en poésie et en qualité graphique. Ils sont notamment le fait d'étudiants en philosophie, en littérature, en sciences politiques ou en art et font souvent preuve d'humour absurde ou d'un sens de la formule plutôt étudié : « Cache-toi, objet ! », « Une révolution qui demande que l'on se sacrifie pour elle est une révolution à la papa. », « Le bonheur est une idée neuve. », « La poésie est dans la rue », « La vie est ailleurs », « Désobéir d'abord : alors écris sur les murs (Loi du 10 mai 1968) », « J'aime pas écrire sur les murs. », etc.[24]. Ces slogans sont indifféremment écrits au pinceau, au rouleau, à la bombe de peinture (plus rare) ou sur des affiches sérigraphiées. C'est de cet affichage sauvage et militant que naît une tradition parisienne du graffiti à vocation esthétique. En 1966, l'artiste Ernest Pignon-Ernest peint une silhouette au pochoir sur le plateau d'Albion (Vaucluse) en réponse à la présence de la force de frappe nucléaire sur ce territoire. Dans les années 1970, Ernest Pignon-Ernest produira des affiches sérigraphiées, sans slogans, qu'il exposera dans plusieurs grandes villes : « les expulsés », collés sur les murs de maisons en démolition et représentant à taille réelle des personnes tenant des valises ou un matelas, « Rimbaud », représentant le poète, jeune, toujours à taille réelle. Les sérigraphies urbaines d'Ernest Pignon-Ernest interpellent le passant et lui demandent quelle est la place de l'homme ou de la poésie dans la cité moderne.  Pour se faire connaître, les groupes de musique Punk parisiens utilisent à la fin des années 1970 des affiches faite à la main qu’ils photocopieuse ou peinte au pinceaux directement sur du papier, puis directement sur les murs à l’aide de pochoirs, les marqueurs n’arrivent qu’au au début des années 1980. Les liens entre la scène punk et le pochoir ont parfois mené à des pratiques artistiques. On peut citer le groupe La Bande à Bonnot, dont le chanteur Spirit fondera en 1983 les Paris City Painters (en référence aux New York City Breakers qui se rebaptisera La Force Alphabétick), ou Lucrate Milk, groupe Punk parisien dont la chanteuse, Nina Childress, fera partie des Frères Ripoulin en compagnie notamment de Closky, Piro KO devenu Pierre Huyghe, 3 Carrés, artistes français contemporains. Le graffeur Megaton, futur réalisateur, était lui aussi issu de la scène punk. De nombreux artistes s'intéressent à l'art urbain et clandestin, comme Gérard Zlotykamien, qui peint des silhouettes évoquant les ombres macabres restées sur les murs d'Hiroshima ; Epsylon Point, marqué par sa découverte avec le graffiti New Yorkais qui a commencé à peindre dans la rue dès la fin des années 1970 ; Les pochoiristes Miss.Tic, Blek le rat, Jef Aérosol ; Jérôme Mesnager, auteur d'hommes peints en blanc qui courent sur les quais de la Seine ; les VLP, qui investissent les palissades autour du trou des Halles en les recouvrant de fresques sauvages aux couleurs hyper-vitaminées. C'est aussi l'époque de la Figuration libre, une époque de créativité joyeuse et humoristique, née du pop art, de Bazooka, du clip, du graffiti, souvent présente dans la rue, avec Robert Combas, Les Frères Ripoulin qui peignaient sur des affiches posées clandestinement, les Nuklé-Art avec Kriki et Kim Prisu qui font de la peinture en public des pochoirs et collent de petits originaux sur les murs, le groupe Banlieue-Banlieue qui commence ses actions en 1982 avec des performances pendant des expositions-concerts et colle en banlieue d'immenses fresques peintes sur papier kraft. Outre la rue, les catacombes de Paris sont dès le départ aussi un lieu important du graffiti. Le graffiti « new-yorkais », lié à la culture Hip-hop, apparaît en France dès 1982, avec Bando, franco-américain, qui importe cet art des États-Unis et invite les artistes new-yorkais à Paris, dont certains, comme A-One et son élève, JonOne, s'y installeront. Bando crée avec Scam (ou Graf II) et Sye 1 (Colt) le Bomb Squad 2[25]. Dans sa maison de Saint-Germain-des-Près il accueille d'autres graffiteurs, tels que Spirit et Acro (devenu Psyckoze). À la même époque, Saho (Ash) crée, avec CoolJ (Jay) et Skki (Doe), le groupe BBC (Bad Boy Crew) un des plus célèbres groupes de graffeurs en Europe. C'est Ash qui découvre le terrain de Stalingrad[26], situé au 18, Boulevard de la Chapelle, et visible depuis le métro aérien de la ligne 2. Il y attire entre autres Bando, Blitz, Lokiss, Scipion ou encore Boxer, Nasty, Sino, et Shuck2[27]. Le Bomb Squad 2 et les BBC sont les premiers groupes recensés, dès 1983-1984, avec les U3 (Ugly three : Dee Nasty/Speedy, Popcorn/Colt et Webo) et les 2PC (Paris city painters, qui deviendront plus tard la Force Alphabétique). Ils sont rejoints par les signatures de Master Boo, Phil1, Shaker, Kamel, Fresh, Scipion, Kenrock, Bus, Lokiss, Frog, Doc, Chino, Kathe67 (JoeyStarr), Skey (Kool Shen), Wizard, San, Spray[28], Bobo, Fred, Risk, Megaton[29]. La vitalité du graffiti parisien attire de nombreux graffeurs européens (le hollandais Shoe, le britannique Mode 2) mais aussi américains (JonOne, Futura 2000, T-Kid, A-One, Meo, Quik, et Sharp). À Paris, le graffiti new-yorkais se trouve des lieux privilégiés comme les quais de la Seine, les palissades du chantier du Grand Louvre ou du centre Georges-Pompidou, le terrain vague de Stalingrad/La Chapelle, puis s'étend progressivement aux cités des banlieues où la culture hip-hop trouve son second souffle en devenant plus populaire et moins bourgeoise. En 1987, Henry Chalfant et James Prigoff publient l'ouvrage Spraycan Art, sorte de panorama mondial du graffiti (de Vienne ou Barcelone à la Nouvelle-Zélande et à l'australie), qui offrira une visibilité planétaire à des parisiens tels que Bando, Mode 2 (en couverture), Ash ou encore Lokiss, et montrera que le graffiti "hip hop" s'est exporté dans de nombreux lieux du monde et constitue une communauté internationale. À la fin des années 1980, le graffiti « new-yorkais » et sa culture hip-hop prédominent[réf. nécessaire] et trouvent leur place dans les galeries (Agnes B) Le graffiti s'est progressivement étendu au-delà de la culture hip hop comme dans ce clip de la chanson The Lion Sleeps Tonight de Pow woW en 1992 où apparait un graffiti de lion peint par le graffeur Mode 2[30],[31]. Le graffiti évolue rapidement. Au début des années 2000 arrive ce que l'on a appelé la « nouvelle génération » : le lettrage devient plus carré et l'évolution des technologies de spray lui permet de peindre plus vite, avec de nouvelles couleurs et de nouveaux effets. Cette génération s'inspire de celle dite « old school » mais s'affirme et fait disparaître les traces de la précédente par son activité intense et la pratique du « toyage » (« toying » : le fait de peindre sur un spot déjà occupé). Le mot « toy » en lui-même désigne un graffeur inexpérimenté ou maladroit (l'acronyme « toys » peut aussi signifier « tag over your shit »). Le terme français officiel pour désigner les artistes pratiquant le toying est gâcheur ou gâcheuse. ToulouseAu cours des années 1980, le graff s'est installé à Toulouse, notamment dans la rue Gramat. Cette rue est à l'origine d'un projet de fresque collectif organisé par le Carrefour culturel Arnaud Bernard qui est une association de la ville de Toulouse. De nombreux artistes graffeurs ont participé à la réalisation de celle-ci tel que Dinho Bento, Snake, Panks et Miadana…  RennesLe graffeur War, réputé énigmatique, réalise des fresques murales dans l'ensemble de la ville[32]. ItalieEn 2021, pour éviter la dégradation des bâtiments, la ville de Florence a inventé le graffiti numérique[33]. Palestine La barrière de séparation israélienne est depuis le début de sa construction un support d'expression. D'abord recouvert de slogans il est vite devenu le support d'œuvres d'art engagées, sous la forme de tags, graffitis et affiches plus ou moins créatifs, dont certains sont réalisés par des artistes connus, dont les affiches du photographe JR, les fresques de l’artiste de rue anglais Banksy ou les peintures et graffitis de Monsieur Cana, qui travaille également dans les camps de réfugiés palestiniens. Aspects techniquesIl existe de nombreuses techniques de graffiti ou d'art de rue assimilables, telles que : la peinture aérosol (avec ou sans pochoir), la peinture à l'aérographe, la gravure (sur des vitres, sur des murs, sur des plaques métalliques, sur l'écorce des arbres, etc.), le marqueur et le stylo, la craie, la peinture au rouleau ou au pinceau, l'acide (pour vitre ou pour métal)[34], la mousse (graffiti végétal), auxquels on peut adjoindre, dans une définition élargie du graffiti, l'affiche (voir : les sérigraphies de Antonio Gallego), les stickers, les moulages (en résine ou en plâtre collés sur les murs) et la mosaïque (voir : Invader).

DisciplinesLe graffiti « new-yorkais » se caractérise par des formes relativement définies où la créativité individuelle s'exprime dans un cadre codé et impliquant l'adhésion à toute une culture (vocabulaire, lieux, préoccupations, goûts musicaux). Il existe généralement trois niveaux de production[36]. Tag Le « tag » (marque, signature) est le simple dessin du nom de l'artiste. Le geste est généralement très travaillé, à la manière des calligraphies chinoises ou arabes. C'est un logo plus qu'une écriture, et souvent, seuls les habitués parviennent à déchiffrer le nom qui est écrit. Les techniques utilisées sont généralement l'aérosol, le marqueur, l'autocollant (« sticker ») et, depuis la fin des années 2000, le pulvérisateur. Cette dernière technique, difficile à maîtriser, impose un style basique et lisible des lettres. Throw-up, block-lettersLe throw-up, ou flop est une forme intermédiaire entre le tag et la pièce. La lettre subit une première mise en volume très simplifiée et souvent réalisée dans un style Bubble. En général, les throw-up sont réalisés en quelques minutes à l'aide de deux couleurs (un remplissage et un contour). Ils sont destinés à couvrir une surface moyenne, telle qu'un store métallique, un camion ou un mur de rue en un minimum de temps. Souvent, les artistes utilisent un fond comme des bulles où un nuage[37][réf. nécessaire]. Les block-letters sont réalisés à la bombe ou au rouleau sur de grandes surfaces visibles de loin (bord d'autoroute, de voie ferrée). À l'origine de forme plutôt carrée (d'où leur nom), ils sont réalisés le plus souvent avec un remplissage chrome (qui est la seule couleur de bombe à recouvrir de façon efficace et durable les murs non apprêtés) et un contour noir, ou l'inverse. Ces dernières années, de plus en plus de graffeurs ont développé des block-letters au rouleau, ce qui a eu pour effet de rajouter de la couleur sur ces espaces péri-urbains. Pièces et fresques Lorsque le graffeur a le temps, sur des spots légaux (murs d'expression libre, festivals, commandes professionnelles) ou non (« Halls of Fame » situés dans des usines désaffectées, sous des ponts ou dans des terrains vagues), il peut laisser libre cours à la technique et aux finesses du graffiti en réalisant des pièces de façon individuelle ou en groupe. Dans ces cas-là, le travail des couleurs et des formes n'est plus contraint par le temps comme dans l'action illégale. Le style individuel de l'artiste se révèle tout comme l'époque déterminant ce style. Les initiés reconnaissent aisément les travaux de graffeurs ou de crews marquants tels que Daim (Allemagne) et ses pièces en 3D, HoNeT (France) et ses pièces simplistes et troisième degré sur train comme sur mur, les XL, Xtra Largos (Espagne) et leur compositions graphiques ou encore les MSK, Mad Society Kings, emmenant tout un style américain derrière leur travail dérivée de la typographie. Concernant les styles les plus couramment utilisés, on peut citer le Wildstyle (dans lequel les lettres sont difficilement lisibles, abstractisées, enchevêtrées et décoratives), la 3D (mise en relief et éclairage de lettres), l'Ignorant style (dans lequel des graffeurs expérimentés tentent de reproduire des effets de débutant et ou le second degré est de mise). Certains graffiti-artists peignent peu de lettres et se spécialisent dans le dessin de décors figuratifs ou abstraits, ou bien de personnages. Le graffiti new-yorkais s'inspire de plusieurs arts dits « mineurs », tels que la bande dessinée[38], le tatouage et l'affiche.

Art urbainLa catégorie art urbain, ou street art, rassemble les pochoirs, les interventions sur mobilier urbain, les détournements publicitaires, les stickers, les affiches, les collages, les peintures qui ne sont pas centrées sur un lettrage, et les installations, notamment. Personnages Un personnage peut représenter un individu, un monstre, un super-héros, un animal, un portrait, une chimère, ou tout type de forme unifiée issue de l'imagination de l'artiste. Il peut être réalisé dans un style cartoon, réaliste comme les coléograffes de Twix[39] ou surréaliste. PièceUne pièce est un ensemble de lettres stylisées, il s'agit d'une représentation élaborée du nom de l'artiste. Une pièce est réalisée avec trois couleurs ou plus et peut être accompagnée d'un personnage. Elle est souvent plus recherchée et complexe que les autres type de graffitis. SketchLe sketch est une esquisse ou un dessin perfectionné sur support papier. Il peut être réalisé en noir et blanc ou en couleur. Il peut être simple ou complexe, représenter un lettrage, un personnage ou encore un paysage. Le graffeur expose parfois ses meilleurs sketchs dans un blackbook[40]. BrailleEn collant des demi-sphères sur les murs, le graffeur nantais The Blind a créé une forme de graffiti lisible par les non-voyants[41]. SupportsVéhicules et transports Dès les débuts du graffiti, les writers ont pris un certain plaisir à voir « voyager » leur nom. Non seulement le déplacement offre une dimension supplémentaire à l’œuvre, mais elle permet en plus au tagueur de se faire connaitre à travers les différents quartiers de sa ville voire au-delà. Ainsi, différents types de véhicules sont tagués ou graffés : camionnettes, camions, métros, trains, etc. Azyle a peint sur le Concorde exposé au Musée Delta d'Athis-Mons, à l'aéroport d'Orly[42]. La chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé le l’arrêt rendu par la cour d’appel et considéré que, quel que soit le caractère d’œuvre des tags d’Azyle, celui-ci n’efface pas la qualification des « destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui » sanctionnée par l’article 322-1 du code pénal, faisant prévaloir le droit pénal sur le droit d’auteur[43]. En Occitanie, les graffitis posent problème car les rames taguées sur les pare-brises ne peuvent pas être exploitées selon SNCF Occitanie[44]. Certaines personnes peuvent également se brûler sur les caténaires[45]. Plusieurs types de graffitis œuvrés sur du mobilier ferroviaire peuvent être recensés :

Tunnels Les tunnels des réseaux de transports en commun souterrains sont des lieux appréciés par les graffeurs. Dans les années 1980, voyant que leurs graffitis étaient effacés en surface et sur les rames, les writers sont descendus sous terre[54]. Outre que les pièces restent en place[55], ces lieux présentent une forte affluence quotidienne et donc de personnes enclines à regarder par la fenêtre. La répétition des trajets quotidiens des voyageurs rend le graffiti répétitif. Du fait de l´obscurité qui règne dans les tunnels, l'essentiel des graffitis qui y sont exécutés sont des "chromes" qui deviennent lumineux au passage de la rame. En pratique certains graffiteurs se tuent sous les trains qui roulent parfois à 110 km/h ce qui retarde les trains et leurs passagers. Pour éviter ces déconvenues les autorités peuvent installer des clôtures mais les gens les coupent, et installer des panneaux d'avertissement, mais sans résultat[56]. Voies ferréesLes voies ferrées sont des lieux de passage et le but pour un graffeur est que son œuvre soit vue par le plus de monde possible. Elles restent tout de même un lieu dangereux en raison de la circulation rapide des trains et leur importante distance de freinage: à 90 km/h un train met 800 m pour s’arrêter, soit dix fois plus qu’une voiture. Quelques artistes se tuent inutilement chaque année[57], sans pour autant arrêter l'expansion du graffiti car la voie ferrée est le principal lieu d'expression dans le monde. Dans le domaine ferroviaire cela s'appelle un accident de personne. En France, en raison de cette problématique de sécurité toute intrusion sur le domaine ferroviaire est illégale et passible d’une peine de 3 750 € et six mois d’emprisonnement[57]. ToitsLes murs pignons auxquels donnent accès les toits constituent des endroits propices aux graffitis. Du fait de la difficulté de leur accès, des risques pris et de la forte visibilité de la peinture, l'œuvre dépasse sa seule figuration plastique et est enrichie d'une dimension sensationnelle. Le « writer » cherche à exprimer sa liberté de mouvement, parfois irréelle, en faisant de la verticalité une recherche. On appelle aussi cette pratique « élévation ». Grottes et souterrains Aujourd'hui, les graffitis laissés par les visiteurs de cavernes choquent les spéléologues modernes et l'opinion publique. Les différentes opinions et la sensibilité du sujet trouvent leur origine dans la culture, la mode et un certain conformisme[58]. Ainsi, la manière d'appréhender la tradition des signatures permet d'élever au rang d’œuvres d'art des dessins préhistoriques et d'assimiler les graffitis à des souillures. Pourtant, les sites rupestres ou souterrains ont été décorés, effacés, surchargés durant de longues périodes, par différentes cultures sans qu'aucune réglementation n'ait été imposée aux intervenants. Les natifs (aborigènes, indiens, etc.) ne font d'ailleurs aucune différence entre ce qui a été dessiné il y a plusieurs milliers d'années et ce qui a été fait récemment.[Information douteuse] Certes, la tradition des signatures et graffitis dans les cavités naturelles est aujourd'hui un sujet plus sensible, mais renseigne sur les dates des incursions, les identités des protagonistes et les galeries connues à une période donnée. Les parois de la grotte ne sont qu'un support semblable aux pages d'un livre : elles peuvent fournir des indications précieuses sur la fréquentation des cavités. Cellograff ou cellograffiti Cette discipline inventée par les graffeurs Astro et Kanos[réf. nécessaire] consiste à peindre un graffiti sur de la cellophane. Le cellograff (marque déposée par Cellograff et l'agence OSARO) est une démarche qui permet à ses auteurs de s’exprimer légalement dans l’espace urbain, ce procédé est en accord avec les institutions[réf. nécessaire]. Ce principe matérialise un vide pour créer de nouvelles surfaces en utilisant par exemple deux arbres pour tendre un mur artificiel et temporaire. Il offre une grande liberté plastique sans dégradations de l'espace urbain et se donne pour objectif de rendre une image positive du graffiti du fait de sa réversibilité. StylesLes styles[59] appartiennent au jargon spécifique du graffiti de tradition new-yorkaise et hip-hop.  WildstyleLe wildstyle (littéralement « style sauvage ») est un style de graffiti dans lequel les lettres sont entremêlées, fusionnées et extravagantes. Leurs extrémités sont dynamiques et peuvent se transformer en flèches ou pointes. Les lettres sont tellement travaillées et déformées qu'il est difficile de déchiffrer un wildstyle pour les non initiés. C'est un style complexe à réaliser qui demande beaucoup de technique et d'entraînement. Dans ce style de graffiti, les lettres sont la plupart du temps tellement rapprochées qu'elles forment un bloc compact. Le wildstyle s'est d'abord développé à New York[60], puis a été singularisé par les européens pour en faire une esthétique propre, tout en maintenant le principe du lettrage déformé, stylisé et dynamique[61]. BubbleGenre de graffiti. Également appelé flop ou throw-up, ce style circulaire aux extrémités parfois effilées est souvent réalisé très rapidement. L'impact d'un flop réside dans la répétition entre les lettres[réf. nécessaire]. Old-schoolStyle de graffiti issu des premières vagues de graffiti. Des années 1970 aux années 1980[réf. nécessaire]. Reprise des moyens et connaissances de l'époque avec par exemple des codes couleurs moins riches qu'aujourd'hui, des lettrages et personnages simplifiés et les origines des styles plus récents. AbstraitGraffiti abstrait. La lisibilité du lettrage n'est pas la caractéristique fondamentale[réf. nécessaire]. Bloc Letters Ce style fait intervenir des formes en bloc dans le travail des lettres. Les formes sont carrées ou rectangulaires ce qui donne un effet de lourdeur, de solidité à la pièce[réf. nécessaire]. Le bloc letters se fait généralement dans des grandes dimensions et avec peu de moyens, en utilisant par exemple des rouleaux à peinture accrochés à des perches. Le but du bloc letters est de pouvoir se faire remarquer, sans trop chercher à développer le style. On le retrouve par exemple sur des toits, des facades d'immeubles ou des zones difficiles à atteindre IgnorantCe style de graffiti se veut une réaction aux différents styles, techniques, et compliqués comme le wildstyle ou la 3D. L'ignorant style est un style basique, enfantin mais innovant. Ne pas confondre un graffiti raté et un graffiti au style ignorant. Derrière la simplicité de ce genre de pièce se cache une technique bien particulière et une liberté des formes. HardcoreCe style qualifie tous les tags, flops, pièces vandales particulièrement violentes[Quoi ?][réf. nécessaire]. La coulure et l'occupation de l'espace en sont par exemple des moyens. ShalmTrait fin utile pour les finitions. Pressionisme affinéHistorique du Pressionnisme En juillet 2011 en effet, Alain-Dominique Gallizia met à disposition et en scène au Grimaldi Forum de Monaco, plus de 500 tableaux pour la plus grande rétrospective du Tag et du Graffiti européens et américains, sous le Haut patronage du Prince Albert II. Les 40 ans de la première exposition de tableaux de graffiti sur toile, en 1972 au City College de New-York, y sont fêtés, et cet « Art de la bombe sur toile » y est baptisé « Pressure Art » (Le Pressionnnisme), en référence au « Spraycan Art » et aux coloristes d’extérieur du XIXe siècle[62]. Naît alors le « pressionnisme », « un art sous pression qu'il faut dix ans pour maîtriser »: pression de la bombe avec laquelle on peint, pression de la police qui fait la chasse au tagueur, pression de l'opinion publique, plutôt hostile, mais aussi de ses pairs avec qui l'on est perpétuellement en concurrence, dit l'architecte parisien[63]. Premier précurseur du Pressionnisme figuratif affiné, le peintre à la bombe Thomas de Balasy, 'BES' de son nom de grapheur[64],[65],[66],[67] s'inscrit dans le « Pressure Art » (Le Pressionnisme) tel qu'il a été défini la première fois, mais en affinant la technique[68].  Cependant, en extérieur comme en intérieur, Thomas de Balasy ne décore que des lieux autorisés (par exemple, et sur commande, en produisant de grandes fresques parcourant des murs de cours d’école à Paris, ou des cloisons d’appartements privés). L’artiste se sent donc plus libre de se consacrer à la « pression de la bombe » et à la finition des détails dans une nouvelle technique plus perfectionnée. La technique spéciale du « Pressionniste figuratif affiné »Cette technique repose toute entière sur la « pression » de la bombe. Principal instrument de peinture, la bombe aérosol est extrêmement difficile à maîtriser. L'artiste l'utilise sans cache, ni pochoir, ni autres outils graphiques, et à main levée. C’est la distance, la vitesse, l’inclinaison de la bombe, et la pression au doigt sur sa capsule, qui déterminent la largeur et la densité du trait, ou, la diffusion éparse contrainte des gouttelettes de peinture, réalisant ainsi à l’expérience, nuances de couleurs, ombres et jours. Poussé à l’extrême, le « Pressionnisme », quand il est de cette façon consommé, permet une certaine finesse dans le rendu et l’éclairage des scènes picturales. Thomas de Balasy réussit de plus à imprimer dans ses réalisations une geste nouvelle définissant toute une série d’effets capables d’introduire des textures encore inusitées. Il en ressort ainsi par exemple « l’effet gouttes », parsemant autant de teintes sur autant de plans que le peintre désire établir pour parvenir à rendre son sujet. Et ceci, et à ce point, qu’un grossissement photographique d’une très petite partie de l’œuvre montre des taches de couleurs dispersées, qui vues de plus loin prennent l’apparence souhaitée, comme un sous-bois, des végétaux organisés... et de poussière en poussière, naît la matière qui s’organise au gré de l’artiste pour fonder des textures traduites en fins reliefs. Les pigments se muent en autant de lumières qu’il dirige, sur, et autour des formes sombres à naître afin de s’en rendre le maître. Depuis Thomas de Balasy ne cesse d’améliorer sa technique. Deux périodes s’inscrivent dans la mise en œuvre de ce procédé personnel et si particulier de peinture à la bombe: la « période A », et, la « période B ». La première période (A) s’emploie à optimiser au maximum l’usage de la bombe sur des surfaces réduites. La seconde période (B) se concrétise par un affinement dans les rendus, et ceci, grâce à l’amélioration de l’un de ces bouchons de bombe, calculée pour mieux domestiquer la pression qui s’en dégage et de cette manière entraîner à la demande des jets de couleurs. Pendant tout ce temps, et jusqu’à aujourd’hui, le peintre fait évoluer le « Pressionnisme »[69] issu du Graffiti[70] en l’inscrivant durablement dans l’Histoire de l’Art sur d’autres supports comme la toile, le bois, le médium, ou encore le métal, et affine encore sa technique jusqu’à obtenir des rendus de plus en plus fins sur des surfaces de plus en plus réduites – ce qui est à considérer comme une performance. Les grands tableaux en bénéficient d’autant plus et atteignent des résolutions jusqu’à présent inégalées avec ce procédé enrichi. Le « Pressionnisme », ainsi abouti, prend désormais ses lettres de noblesse dans le concert des tendances modernes à dominantes réalistes et figuratives. Motivations De nombreuses raisons expliquent l'existence de graffitis. Certains relèvent de la communication pure et servent donc à diffuser un message, par exemple un message politique, souvent clandestin : nationalismes régionaux en Irlande du nord, en Bretagne ou en Corse, « V » de la victoire et de la liberté sous l'occupation nazie. Certains graffitis contiennent des informations secrètes ou publiques se rapportant au lieu qui leur sert de support. C'est le cas par exemple des graffitis discrets et codés laissés par les cambrioleurs sur des habitations pour indiquer à leurs collègues si le lieu est intéressant, dangereux, mal gardé, etc. C'est le cas aussi des étoiles de David ou des mentions « juden » peintes ostensiblement sur les boutiques de commerçants juifs par les nazis en Allemagne dans les années 1930, inscriptions qui étaient souvent des appels à vandaliser les lieux, à molester leurs locataires et à boycotter les commerces. Dans le même registre, certains graffitis sont des messages diffamatoires ou des dénonciations anonymes émanant de « corbeaux » divers. Certains graffitis servent à baliser un territoire, comme le font les gangs criminels tels que les Crips et les Bloods à Los Angeles. Parfois les graffitis peuvent être décrits comme des réactions à d'autres messages diffusés dans l'espace urbain, telles que les publicités détournées (« Le Pen » se voit ajouter « is » ou « dre ») ou commentées (« non à la malbouffe ! », « halte au porno ! ») et les panneaux de signalisation, ou des détournements d'autres graffitis (« vive le roi », qui devient « vive le rôti » dans les années 1930 en France). Le collectif des « déboulonneurs », créé en 2005, s'est par exemple spécialisé dans le graffiti sur des affiches publicitaires, dans un but militant de préservation du paysage. Les graffiti se trouvent aussi dans les cimetières et mémoriaux comme forme d’écriture spontanée et occasionnelle, au-delà des inscriptions funéraires gravées sur les monuments ou apposées sur les souvenirs placés par des proches. Les tombes des gens célèbres – chanteurs et chanteuses, poètes et poétesses, acteurs et actrices, hommes et femmes politiques - en sont des exemples éclatants. Mais cela concerne également des hommes et des femmes que la tradition ou la foi populaire a transformés en « saints », non reconnus par l'Église. Les visiteurs laissent des graffitis ou confient leurs pensées et leurs émotions à un support papier : simple billet ou longue lettre. Ces écrits posent des problèmes de gestion et de sauvegarde des monuments ; c’est pourquoi ils sont généralement et périodiquement éliminés, par la famille ou plus souvent par l’administration du lieu[71]. Comme pour d’autres lieux et à d’autres époques, ces formes d’écrits constituent aussi des sources documentaires importantes pour l’Histoire, mais également pour l’anthropologie et la sociologie[72].  De nombreux graffiteurs-artistes affirment justement créer leurs images en réaction à la saturation publicitaire : à des images aux buts vénaux, ils opposent des images gratuites ; à des messages faisant la promotion de produits standardisés, ils opposent une publicité pour eux-mêmes. Il s'agit d'ailleurs parfois de publicité au sens propre : publicité pour un disque diffusé de manière confidentielle, pour un groupe de rock, pour un artiste, ou pour un parti politique, notamment. Certains graffitis sont la simple expression, anonyme ou non, de sentiments : cris du cœur divers, joie (« il fait beau et je suis content »), déclaration d'amour (« Mélissa je t'aime ») ou de haine. On recense depuis l'antiquité de nombreux exemples d'hommages à des défunts, sur leurs sépultures (voir par exemple les tombes de certains artistes ou poètes au cimetière du Père-Lachaise à Paris) ou dans d'autres lieux : le mur de la maison de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil à Paris, était couvert de graffiti-hommages après le décès du chanteur. Les hommages de ce type sont courants aussi dans le graffiti « new-yorkais »[73]. Les attentats du 11 septembre 2001 ont généré une grande quantité de graffitis mémoriels, rendant notamment hommage aux services (police, pompiers) de la ville. Il est fréquent aujourd'hui que lorsqu'un tagueur meurt, les tagueurs qui le connaissaient lui rendent hommage en continuant à poser son « blaze », suivi de la mention R.I.P. ou R.E.P.

Le graffiti « hip-hop », ou « tag », qui représente 90 % des graffitis aux États-Unis[74] et sans doute autant dans la plupart des pays, est un cas complexe. Il se donne souvent des ambitions esthétiques mais constitue dans le même temps une forme de langage secret, destiné à n'être compris que par une population limitée, ce qui ne va pas sans irriter le public qui perçoit bien qu'on lui impose la vue d'images qui ne lui sont pas destinées[75]. Le « tag » a effectivement sa culture propre. Chaque tagueur a un pseudonyme et une signature (blaze) qu'il utilise pour revendiquer des œuvres ambitieuses mais aussi (plus couramment, car c'est plus facile), pour signaler sa présence dans un lieu et se faire connaître, transformant la ville en une sorte de jeu de piste et de stratégie géant. Un tagueur peut avoir plusieurs talents : une capacité à peindre dans des endroits difficilement accessibles (le goût de l'exploit — profusion, dimensions, emplacements, danger — peut constituer une partie de la motivation des graffeurs), l'énergie et le culot suffisants pour écrire son nom partout (le vocabulaire consacré est explicite : « exploser », « détruire », « cartonner », etc.) ou encore un talent artistique véritable. Le but du « tag » est apparemment difficile à expliquer. Il s'agit de la forme de graffiti qui déclenche le plus de controverses, notamment du fait de l'ampleur du phénomène mais aussi, sans doute, du fait qu'il est l'expression d'une culture bien définie. Pour une majorité de citadins, qui sont les premiers concernés par cette forme d'art qui s'exerce surtout en ville (et que certains taggueurs considèrent comme de la « réappropriation » du mobilier urbain), le tag est avant tout du vandalisme dont le but est la destruction ; ils peignent illégalement. Mais pour d'autres, le graffiti est un art de vivre, un loisir qu'ils pratiquent dans des terrains légaux, cette frontière entre ces deux faces est parfois inexistante : un graffeur ayant fait une superbe fresque colorée, dessinée, la journée, peut aller dans la rue et inscrire sa signature rapidement, illégalement pour qu'il puisse être reconnu. Cela fait partie d'un même ensemble, le tag et le graffiti. Statut juridiqueLe statut juridique du street art est complexe et peut fortement varier selon les pays. Il faut souligner dans certains pays la privation des droits d'auteur d'œuvres qui ont été réalisées dans l'illégalité, comme des graffitis réalisés en France sans l'autorisation du propriétaire du support. Lutte anti-graffiti La lutte anti-graffiti se base sur différentes techniques : supports anti-tags, encadrement des graffeurs, réparation des surfaces couvertes de graffiti, surveillance et communication ou lutte par les moyens judiciaires. DangerChaque année des personnes pratiquant le graffiti meurent parfois dans des endroits illégaux. Par exemple, en France, un passager a été mutilé en passant sa tête dans une fenêtre à l'entrée d'un tunnel[76]. Économie Assez tôt dans l'histoire du graffiti « new-yorkais », de jeunes artistes ont été rémunérés pour décorer des boîtes de nuit et des devantures ou des rideaux de fer de boutiques. Certains vivent véritablement de cette activité, notamment les artistes « légendaires » dont d'autres graffeurs débutants n'oseront pas saccager le travail : avoir un rideau de fer peint par un graffeur respecté est l'assurance[réf. nécessaire] que celui-ci ne sera plus constamment recouvert par d'autres tagueurs. Certains graffeurs vendent leur travail sous forme de toiles peintes, ou le déclinent sous forme de tee-shirts et autres décorations vestimentaires, de prestations graphiques (cf. la « Carte-Jeunes » de la fin des années 1980 dessinée par le peintre Megaton), d'illustrations pour des pochettes de disques, de bijoux, et de planches de skateboard. Des graffitis sont parfois exécutés, contre rémunération, en présence du public pendant certains évènements tels que des concerts ou des matchs de sports populaires. Le graffiti engendre un phénomène éditorial qui n'a rien de négligeable depuis la parution du livre Subway Art[77] qui sera suivi d'un grand nombre d'autres ouvrages et deviendra une section à part entière dans les rayons « Arts graphiques » des librairies. Une presse se développe aussi avec des journaux tels que Aérosol (1978) en Belgique, le International Graffiti Times' (1984) aux États-Unis, le pionnier 1 Tox, Paris Tonkar Magazine, Graff it!, Graf Bombz, Mix Grill ou le gratuit The Truth en France, Graphotism au Royaume-Uni, Sicopats en Espagne, Stress aux États-Unis, Bomber megazine aux Pays-Bas, etc.[78] Les journaux « généralistes » consacrés au hip-hop ouvrent souvent largement leurs colonnes au graffiti.  Beaucoup de magazines français, World signs par exemple, ont souffert, voire disparu, à la suite de la décision de la commission paritaire de ne plus attribuer aux magazines consacrés graffiti de numéro de commission paritaire, sésame permettant aux magazines accrédités d'avoir un taux de TVA réduit de 2,1 % et des aides à l'acheminement postal[79], argumentant que ces magazines présentaient sous un jour favorable une activité réprimée par la loi. Dans le cas de la revue Graf it!, la décision de la commission paritaire avait été confirmée par le Conseil d'État[80]. Des sites internet voient le jour à la fin des années 1990, comme Art Crimes, certains disparaissent et d'autres se structurent en SARL ou en association loi de 1901 comme AERO. Des boutiques consacrées à l'achat de matériel pour les graffeurs existent dans plusieurs grandes villes d'Europe ou d'Amérique du Nord. On y trouve notamment des peintures aux couleurs rares et aux propriétés couvrantes adaptées, des « caps » (le bouchon diffuseur de l'aérosol) servant à faire des traits aux formes précises — très fins ou très épais, par exemple —, des marqueurs très larges, des masques, et des lunettes ou des combinaisons de protection. Plusieurs marques de peintures aérosol plébiscitées par les graffeurs ont profité de cette célébrité : Krylon, Red Devil, Altona, Alac, SIM2, Dupli-color, Marabout-Buntlack. La plupart ont essayé de dissocier leur image de marque du graffiti, comme Krylon qui a lancé un programme de sensibilisation nommé Graffiti Hurts (en français : le graffiti fait mal). Inversement, quelques marques telles que Clash paint, Beat paint, Montana colors et Montana Cans visent nettement la clientèle des graffiteurs. Expositions  France

D'autres musées comme celui de la Mémoire des murs, unique en Europe, Verneuil-en-Halatte[85] dans l'Oise ou encore le musée des graffitis anciens, Marsilly (Charente-Maritime) ont permis à cette expression artistique marginale d'avoir un début de reconnaissance officielle. Le MUR propose un panneau publicitaire au graffiti, Place Verte, à Paris. Dans la culture populaireEn dehors des fictions consacrées à la culture hip-hop, de nombreux récits recèlent des moments narratifs où les graffitis ont une importance sur le cours des événements. Littérature

Bandes dessinées

Télévision

Cinéma

Jeux

Bibliographie

FilmsDocumentaires

FictionsLes fictions donnant une importante place aux auteurs de graffitis relèvent généralement de la culture hip-hop.

Autres

Notes et référencesNotes

Références

Voir aussiArticles annexes

Liens externes

Information related to Graffiti |