|

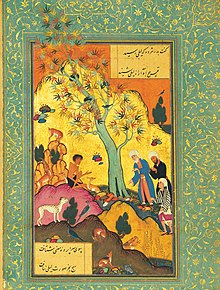

Majnoun et Leila Majnoun et Leïla (en arabe : مجنون ليلى - [mad͡ʒ.nuːn] : fou (amoureux) de [lajlaː] : Leïla), Majnûn et Laylâ, ou parfois Kaïs et Layla (قيس وليلى en arabe), est une histoire d'amour populaire d'origine arabe[1] racontant les péripéties concernant le poète bédouin Qays ibn al-Moullawwah et Layla al-Amiriyya. Cette histoire, vraisemblable mais dont la véracité demeure disputée[2], est l'une des plus connues dans le large bassin d'influence de la civilisation islamique (Maghreb, Machrek, Golfe Persique, Perse, Asie centrale, Inde) et a inspiré au fil des siècles de nombreux écrivains et artistes musulmans comme Nizami, Djami, Fuzûlî, Navoï et Ahmed Chawqi. L'adaptation perse de Nizami, datant du XIIe siècle, a fortement contribué à sa vaste diffusion dans l'Orient musulman. OriginesL'histoire de Majnoun et Leïla est très ancienne. Au Moyen-Orient, en Asie centrale, chez les Arabes, Iraniens, Turcs, Afghans, Tadjiks, Kurdes, Indiens, Pakistanais et Azéris, c'est l'histoire d'amour la plus populaire. Elle trouve ses racines chez les bédouins arabes d'Irak au VIIe siècle[3]. Les Arabes la propagèrent au fil de leurs voyages et conquêtes. Résumé Il y a bien longtemps, le beau Qaïs, fils d'une illustre famille de Bédouins, tombe éperdument amoureux de sa cousine Leïla. Le jeune homme est poète et ne peut s'empêcher de chanter son amour à tous les vents. Il exprime sans retenue son souhait d'épouser la belle Leïla. Mais chez les Bédouins, il est de tradition que ce soient les pères qui règlent les mariages. Le désir crié par Qaïs est une ombre sur leur autorité et ceux-ci refusent donc cette union. Il se sert de ses poèmes comme d'une arme contre le pouvoir. La famille de Leïla obtient alors du calife la permission de tuer l'arrogant amoureux. Le calife fait venir Leïla pour voir une si grande beauté. Il découvre avec surprise qu'il s'agit d'une jeune femme plutôt maigre, au teint brûlé par le soleil. Il décide alors de faire venir Qaïs et l'interroge : « Pourquoi aimes-tu cette femme qui n'a rien d'extraordinaire ? Elle est moins belle que la moins belle de mes femmes. » Et Qaïs répond : « C'est parce que vous n'avez pas mes yeux. Je vois sa beauté et mon amour pour elle est infini. » La famille de Qaïs demanda Leïla en mariage contre cinquante chamelles. Mais le père de Leïla refuse. Qaïs perd la raison. Son père l'emmène à La Mecque pour qu'il retrouve ses esprits, mais le jeune homme entend une voix qui lui crie sans cesse le prénom de son amour. Son obsession est telle qu'on l'appelle alors le majnoun (le fou) de Leïla. Un jour que Majnoun est tranquillement chez lui, rêvant à son amour, un ami vient le prévenir que Leïla est devant sa porte. Le poète fou a pour seule réponse : « Dis-lui de passer son chemin car Leïla m'empêcherait un instant de penser à l'amour de Leïla. » Quelque temps plus tard, Leïla se marie et quitte la région. Majnoun part vivre dans le désert avec les animaux sauvages. Certains prétendent l'avoir vu manger de l'herbe avec les gazelles. Un jour, on découvre son corps inanimé, protégeant un ultime poème dédié à son amour… CommentairesNature du genreMalgré ses multiples incarnations et les divergences inhérentes aux reprises, le récit conserve les traits essentiels de l'histoire d'amour « impossible » (et dès lors tragique) entre deux jeunes amants que les normes sociales et les circonstances familiales empêchent de connaître une union heureuse. Ce type d'histoire, issue ou parente des légendes populaires, est fort répandu partout dans le monde ; si les plus importantes en Occident se limitent généralement à celles de Tristan et Iseut (légende d'origine celte) et de Roméo et Juliette (qui trouve ses racines dans la mythologie gréco-romaine avec le couple Pyrame et Thisbé), elles abondent en Orient : Hir et Ranjha (conte populaire du Pendjab), Sohni et Maniwal (idem), Shirin et Khosro (poème de Nizami inspiré du Shâh Nâmeh - ou Livre des Rois - de Ferdowsî), et bien d'autres. Mais la particularité de Majnoun Leïla est que finalement c'est Qais lui-même qui fait obstacle à son amour et non l'entourage des amants. Amour et idéalisme

— Murshida Sharif Lucy Goodenough. Amour et mysticismeAuteure de la traduction de la version persane de Jâmi (1414-1492), Leili Anvar insiste sur l'aspect mystique du récit. L'amour terrestre est une voie d'accès au spirituel et la beauté de Leïla est pour Qays la manifestation de la splendeur divine. Dès les origines de l'islam, un rapport étroit est établi entre l’expérience de la passion amoureuse et l’expérience mystique, et celui-ci est caractéristique des poètes soufis. Si, dans la légende de Leyli et Majnûn, cet amour est pour toujours impossible, le désir charnel lui-même est une voie d'accès au cheminement spirituel[4],[5]. ÉditionsÉditions françaises

Traduction intégrale du Diwân Majnûn Laylâ, d'Ahmad Farrâj.

Dans la culture moderneCette histoire a été adaptée ou a inspiré de nombreuses œuvres, dont des films, des romans et des musiciens. Une des plus connues est l'album Layla and Other Assorted Love Songs d'Eric Clapton, dont le titre en a été directement tiré. Le titre de la chanson Layla y fait également référence et la chanson I Am Yours cite directement des passages du poème de Nizami (la chanson est officiellement créditée Eric Clapton/Nizami)[6]. Louis Aragon y fait largement référence dans Le Fou d'Elsa, dont l'exergue est un vers du Leyli et Majnûn. En 2007, le film indien Aaja Nachle montre un spectacle musicale inspiré du conte. Le compositeur Armand Amar a écrit et créé en 2011 un oratorio intitulé Leylâ et Majnűn ou l'amour mystique[7]. La légende est adaptée en bande dessinée par Yann Damezin dans Majnoun et Leili : chants d'outre-tombe en 2022[8]. Dans Une histoire d'amour et de désir, film réalisé par Leyla Bouzid (2021), Majnoun Leïla est le sujet de l'exposé d'Ahmed et son amour retenu avec Farah en est l'écho moderne. Notes et références

AnnexesBibliographie

Articles connexes

Liens externes

|