|

Nukutepipi

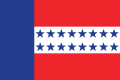

Nukutepipi[2] ou Nuku-te-pipi est un atoll situé dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie française dans le sous-groupe des Îles du Duc de Gloucester[3]. Géographie Nukutepipi est situé à 22 kilomètres à l'Est d'Anuanurunga, l'atoll le plus proche et à 700 kilomètres à l'Est de Tahiti ; il fait partie d'un groupe de trois îles relativement isolées en Polynésie. Nukutepipi est un petit atoll de forme ovale faisant 2,7 km de longueur maximale pour une surface de 2,3 km2 de terres émergées[4]. Il est composé de principalement deux motus distincts reliés par une barrière de corail ceinturant l'ensemble de l'atoll. Son lagon est d'une superficie de 1,3 km2 et ne possède pas de réelle passe d'accès à l'océan, bien que toutefois leurs eaux communiquent. D'un point de vue géologique, l'atoll est l'excroissance corallienne du sommet du mont volcanique sous-marin homonyme formé il y a environ 40 millions d'années[5]. L'atoll, devenu privé, est habité de manière permanente depuis 2017 par environ douze personnes[1] mais ce nombre est hautement variable. Il est administrativement rattaché à la commune de Hao, située à 350 kilomètres au nord-est. HistoireDécouverte par les EuropéensLa première notification avérée de cet atoll a été faite par le navigateur britannique Philip Carteret le [6] qui le qualifie de « the southernmost island »[7]. L'atoll est abordé par le navigateur britannique George Vancouver le qui lui donne le nom « Île Carteret » en hommage à son compatriote qui en y fit la première mention. Le , John Turnbull la renomme « Île Margaret » d'après le nom de son navire. L'atoll a été visité par l'expédition Wilkes le [8]. C'est Charles Wilkes qui reporte le premier le nom local de Nukutipipi donné par les indigènes qui y vivent de façon non permanente. Vers 1850, l'atoll devient un territoire français habité de manière temporaire par les populations polynésiennes[9]. Période contemporaineEn 1920, l'atoll est alloué à une société à des fins de plantation d'une cocoteraie recouvrant jusqu'à 80 % de la surface émergée[4]. En 1980-1981, Jean-Alain Madec, qui sera le propriétaire de l'atoll de 1980 à 1991, construit un petit aérodrome sur l'île afin de faciliter son accès et d'acheminer le matériel nécessaire à son projet de développement d'une petite communauté. Il réalise, outre la piste longue de 1 000 m, les premiers bungalows et aménage entièrement l'atoll durant dix ans traçant les routes et installant les diverses commodités[10]. En 1983, l'atoll est ravagé par deux cyclones successifs, Oroma (en février) et Ve'ena (en avril), qui détruisent l'essentiel de la plantation de cocotiers. Un atoll devenu une propriété privéeLe , le Conseil des ministres de la Polynésie française vote un budget de 900 millions de francs pacifiques (7,5 millions d'euros) d'investissement dans un projet touristique à Nukutepipi visant à créer un centre de villégiature sur 60 ha pouvant accueillir de 25 à 40 personnes[11]. La totalité de l'atoll a été auparavant acquise par Guy Laliberté, le fondateur du Cirque du Soleil[12], pour 600 millions de XPF auprès d'une compagnie japonaise, propriétaire du sol depuis 1991[13]. Il y développe un projet immobilier privé d'envergure à des fins de résidence personnelle autonome et autosuffisante[14] qui soulève des questions environnementales[15] et des critiques au Québec[16],[17]. En 2019, après plusieurs années de travaux et 20 millions de dollars canadiens d'investissement, le complexe hôtelier de grand luxe comporte deux villas et treize bungalows pouvant accueillir plus de cinquante personnes[18],[19]. Le , Guy Laliberté est placé en garde à vue à la gendarmerie de Papeete à Tahiti – pour trafic de stupéfiants – lors d'une convocation faisant suite à la découverte sur l'atoll de Nukutepipi d'un container fermé destiné à la culture du cannabis, à usage personnel et médical selon le propriétaire canadien[20],[21],[22]. ÉconomieUne petite activité de perliculture est autorisée sur 4 ha du lagon pour l'élevage et le greffage avec seulement trois lignes de collectage de naissain[23]. L'aérodrome de Nukutepipi possède une piste dont la longueur a été portée à 1 600 mètres à la suite de l'acquisition controversée de l'atoll par Guy Laliberté. La construction d'un débarcadère permet également désormais l'accès direct par bateau à l'atoll. Toutefois ces deux infrastructures, totalement de nature privées, sont sans impact sur l'activité économique de l'île. Faune et floreDepuis l'exploitation de la cocoteraie à partir de 1920, seule une infime partie de la « forêt primitive » a été préservée, essentiellement dans la partie orientale de l'atoll[4]. D'après l'étude menée par Thibault et al. en 1993, elle est constituée principalement de : Après les cyclones de 1983, 13 000 cocotiers ont été replantés et des filaos (Casuarina equisetifolia) ont été introduits sur l'île. Du point de vue de la faune la même étude a mis en évidence la présence du Rat polynésien (Rattus exulans) mais aussi des espèces d'oiseaux suivantes :

La faune de Nukutepipi est similaire à celle des atolls voisins constituant les îles du Duc de Gloucester, mais reste moins diversifiée que celles des îles Tuamotu en général sans qu'une raison particulière puisse être avancée en l'état actuel des connaissances[4]. Notes et références

Voir aussiLiens externes

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||