|

Plans de mobilisation français de 1875 à 1914Les plans de mobilisation français de 1875 à 1914 sont des plans militaires établis par l'État-Major de l'Armée française pendant la période entre la guerre franco-allemande de 1870 et la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'une succession de plans de mobilisation et de concentration des forces françaises, prévoyant l'augmentation massive des effectifs grâce à l'arrivée des réservistes (c'est la mobilisation), puis le transport par chemin de fer des troupes (la concentration), sous la protection des unités frontalières (la couverture). Tous ces plans préparent l'envoi de la majeure partie du corps de bataille le long de la frontière franco-allemande. Le plus connu de ces plans est le dernier, le « plan XVII », qui est appliqué en août 1914 lors de la mobilisation générale de 1914.

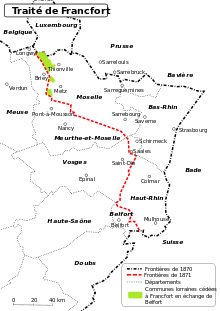

Réformes des années 1870 Sous le Second Empire, l'armée française eut à se déployer massivement à deux reprises par chemin de fer, en 1859 pour la campagne d'Italie et en 1870 pour la guerre franco-allemande. À la suite de ses défaites durant la guerre de 1870, l'armée française est en état de faiblesse face à l'émergence de l'Empire allemand : elle a perdu une partie de ses effectifs lors des combats, le traité de Francfort signé en lui enlève l'Alsace-Moselle (perte de population, d'industrie et de fortifications : les places fortes de Metz et de Strasbourg deviennent allemandes), tandis qu'une portion du territoire reste occupée jusqu'en (date du départ des Allemands de la place forte de Verdun). Il faut donc du temps pour mettre sur pied une armée imitée de l’armée prussienne, avec d'abord le passage à la conscription en 1872 (loi Cissey)[1], puis la création de 19 « régions de corps d'armée » (chacune fournissant un corps d'armée dès le temps de paix)[2] en 1873, un règlement sur les transports stratégiques entre en vigueur en 1874, le financement des nouvelles fortifications (programme Séré de Rivières) est établi la même année et enfin une augmentation des effectifs (152 régiments d'infanterie[n 1] 77 de cavalerie et 38 d'artillerie)[3] est annoncée en 1875. Les premières études prévoyant l'organisation de la concentration des troupes françaises face à l'Allemagne débutent en 1872, aboutissant en 1875 au « plan I »[4].

1875-1886, premiers plans défensifsLe plan I de 1875 se base sur la forte probabilité du respect bilatéral (par l'Allemagne comme par la France) des neutralités belge, luxembourgeoise et suisse. Il est prévu de créer quatre armées françaises déployées sur une ligne Vesoul, Langres, Bar-sur-Aube et Reims, hors de portée de la frontière. Les premières opérations prévues seraient en cas d'invasion une marche de trois armées jusqu'au front Épinal, Neufchâteau et Donjeux, pour attaquer le flanc gauche allemand débouchant de la Moselle. Une hypothétique cinquième armée (composée des 14e et 15e corps stationnés dans les Alpes et du 19e corps en Afrique du Nord) pourrait être concentrée entre Nuits-sous-Ravières et Châtillon-sur-Seine[6]. Le plan II de 1877 prend un peu plus de précautions face à l'amélioration du dispositif allemand en Alsace-Moselle, en reportant plus en arrière la concentration des 1re et 2e armées françaises, à Dole et sur l'Ource. Le plan III de 1878 profite de la construction des nouvelles fortifications (système Séré de Rivières) et du développement du réseau ferroviaire (plan Freycinet) pour rapprocher la concentration de la frontière, déployant jusqu'au 13e jour quatre armées (chacune composée de quatre corps) sur la ligne Épinal, Neufchâteau, Bar-le-Duc et Sainte-Menehould, avec une cinquième entre Langres et Chaumont. Deux petites armées de réserve (constituées en tout avec six divisions territoriales et deux d'active) doivent être constituées plus tardivement autour de Vernon et de Bourges. La couverture de ce dispositif doit être assurée par la cavalerie ainsi que par les 6e et 7e corps (ces deux derniers mobilisés sur place)[7]. Les plans IV et V sont à peine esquissés à partir de 1878, envisageant le passage des troupes allemandes par la Belgique (avec ou sans soutien belge)[n 2]. Une armée française est donc prévue entre Reims et Châlons. Le plan III est modifié en , prenant en compte l'alliance entre l'Allemagne et l'Italie, maintenant deux corps dans les Alpes et avançant une division pour couvrir Nancy[8].

Le plan VI de 1883 reprend la concentration en treize jours de quatre armées (chacune à quatre corps) sous la protection des places fortes de Belfort, d'Épinal, de Toul et de Verdun avec une armée de réserve sur le plateau de Langres. La nouveauté est le déploiement dès les premiers jours en avant des fortifications de cinq divisions de cavalerie soutenues par trois divisions et trois brigades d'infanterie, couvrant Montmédy, les Hauts de Meuse, Nancy, Lunéville, le Sud des Vosges, Belfort et Montbéliard[10].

Le plan VII de 1884 renforce encore la couverture, qui passe à dix divisions de cavalerie (par création lors de la mobilisation des cinq nouvelles), maintient quatre armées en première ligne qui doivent être prêtes le 13e jour et au complet le 15e jour, soutenues par trois armées de réserve en seconde ligne derrière l'aile droite (5e armée), le centre (6e) et l'aile gauche (7e), formées de réservistes et de territoriaux, au complet le 19e jour[12].

1887-1897, plans plus offensifs La création de deux nouvelles lignes ferroviaires permet aux Français de se déployer un peu plus rapidement, tandis que les mauvaises relations entre l'Allemagne et la Russie (cette dernière déçue par la Duplice et par le congrès de Berlin) font espérer qu'une partie des effectifs allemands soit envoyée en province de Prusse-Orientale, ce qui permettrait aux Français d'avoir une légère supériorité numérique. À ces conditions, l'État-Major français envisage d'attaquer en Alsace-Moselle, en évitant la place forte de Metz par le plateau lorrain et la plaine d'Alsace en direction de place forte de Mayence[14]. Le plan VIII de 1887 prévoit encore quatre armées en première ligne (prêtes le 11e jour, mais pas encore au complet) et trois de réserve en seconde ligne (prêtes le 15e jour), mais le déploiement de la première ligne se fait plus en avant, sur la ligne Charmes, Pont-Saint-Vincent, Saint-Mihiel et Verdun. Si l'Italie reste neutre, les 14e et 15e corps seraient envoyés en arrière de Belfort pour attaquer l'Alsace ; de petits parcs de siège sont organisés avec seize canons courts de 155 mm et huit mortiers de 220 mm (alors que l'invention de l'obus-torpille remet en cause toutes les fortifications maçonnées), tandis que l'infanterie de couverture est renforcée par des renforts hâtifs et que quatre divisions de cavalerie sont concentrées entre Verdun et Stenay. Une variante plus défensive est prévue, avec débarquement reportés en arrière dans la Haute-Saône et dans la Haute-Marne[15].

Le plan IX de 1888 maintien le déploiement de quatre armées d'Épinal à l'Argonne, avec une cinquième de Neufchâteau à Gondrecourt. La cavalerie est massée en deux forces de trois divisions, autour de Lunéville et au nord de Verdun. Désormais les corps d'armée sont groupés deux à deux sur chaque ligne de transport, les troupes des Alpes (14e et 15e corps, laissant derrière eux les bataillons de chasseurs alpins créés cette année-là) doivent être transportés autour de Lure et Vesoul, les troupes des Pyrénées (trois divisions de réserve) sur Reims et Laon, tandis qu'une variante défensive prévoit de débarquer sur la ligne Vesoul, Langres, Saint-Dizier, Blesmes et Valmy[17]. Le plan X de 1889 (développé sous les ordres du général Félix Saussier) fait face à l'augmentation du nombre de réservistes en Allemagne : il prévoit la création à la mobilisation d'un « corps d'armée bis » dans 16 régions militaires, composé majoritairement de territoriaux (avec peu d'artillerie), la constitution d'un 20e corps composé de troupes de marine et de tirailleurs, ainsi qu'un renforcement de la couverture par l'envoi hâtif le 3e jour de cinq divisions d'infanterie. Les forces sont organisées en quatre armées de première ligne de Remiremont à Sainte-Menehould (16 corps d'active et deux corps bis) et trois de seconde ligne à Luxeuil, Neufchâteau et Reims (huit corps bis et le 20e corps)[18].

Le plan XI de 1891 est préparé en raison du manque d'artillerie pour équiper les 16 corps d'armée bis. Ces derniers sont donc remplacés par neuf corps de réserve (numérotés à partir du numéro 21). Il est prévu de créer sept armées dans l'Est, dont quatre en première ligne et trois de réserve autour de Luxeuil, Neufchâteau et Reims. Les deux corps des Alpes doivent de leur côté s'emparer des têtes de vallée italiennes. Une variante défensive reporte les débarquements plus en arrière, jusqu'à une ligne allant de Lure à Brienne, tandis qu'une autre variante prévoit qu'en cas de violation de la Belgique la 4e armée serait déployée du Quesnoy à Rethel et la 5e entre Sainte-Menehould et Bar-le-Duc[20].

Le plan XII de 1893 prend en compte la toute nouvelle alliance franco-russe et la réforme de la réserve (qui passe de sept à dix classes ; chaque subdivision mobilise désormais un régiment d'active et un de réserve). L'organisation est toujours en sept armées dans l'Est, dont quatre en première ligne. Il y a trois variantes : en cas de défensive, en cas d'attaque brusquée ou en cas de violation de la neutralité belge ou suisse[22]. Face au renforcement italien, une hypothèse prévoit une guerre avec l'Italie seule en prélude à un conflit avec l'Allemagne, les 14e et 15e corps recevant alors en renfort les 13e et 16e corps, tout en restant sur la défensive[23].  Le plan XIII de 1895 est la conséquence d'une nouvelle réforme de la réserve, qui prévoit de renforcer chaque corps d'armée lors de la mobilisation avec une division de réserve (ce qui porte les corps à trois divisions chacun), les corps de réserve étant limités à cinq (27e, 28e, 30e, 34e et 38e, constitués à la mobilisation avec des réservistes et quelques territoriaux). L'organisation est encore en sept armées dans l'Est, dont quatre en première ligne, avec une variante reportant en arrière les débarquements[24].

1898-1910, retour à la défensive Le plan XIV de 1898 prend en compte les craintes de l'État-Major (désormais dirigé par le général Jamont) quant au niveau d'instruction et d'encadrement des réservistes et des territoriaux, qui ne doivent désormais entrer en campagne qu'après un délai de prise en main. En conséquence, tous les corps d'armée repassent à deux divisions (renforcées en rajoutant un 4e bataillon à chaque régiment d'infanterie[n 3]), tandis qu'est abandonnée l'idée de créer des armées de seconde ligne et des corps de réserve : douze régions militaires doivent lever lors de la mobilisation une division de réserve, regroupées en trois groupes de divisions de réserve autour de Vesoul, Troyes et Reims, alors que les unités territoriales sont affectées aux places fortes, à la défense des côtes et comme troupes d'étape. Cette réduction des effectifs serait contrebalancée par l'amélioration de la qualité (il n'y a que des troupes d'active en ligne), l'arrivée en dotation du canon de 75 mm et l'intervention russe ; le commandant en chef français est censé faire son choix entre la défensive ou l'offensive au 8e jour de la mobilisation. L'organisation est désormais de cinq armées, déployées un peu en retrait sur la ligne Épinal, Neufchâteau et Revigny, la 5e entre Chaumont et Joinville, chacune dotée d'une « artillerie lourde d'armée » (chacune de 18 obusiers courts de 120 mm et de 12 canons courts de 155 mm). La 1re armée doit servir d'avant-garde en couvrant rapidement Nancy (où stationne le 20e corps, créé en ), soutenue par une couverture de sept divisions de cavalerie. L'hypothétique invasion allemande par la Belgique[n 2] entraînerait l'envoi des groupes de divisions de réserve et de la 4e armée entre Guise et Hirson, tandis qu'une invasion de la Suisse serait contrée par le déploiement du 19e corps dans le Jura[26]. En 1899, la crise de Fachoda a pour conséquence l'ordre de maintenir le 19e corps en Algérie pour la protéger d'un débarquement britannique, corps remplacé dans le Jura par une nouvelle division d'active, la 43e, qui doit être créée à la mobilisation à partir d'unités prélevées dans les Alpes[27]. Le plan XV de 1903, établi sous les ordres du général Joseph Brugère, est censé parer à toute éventualité, en déployant quatre armées en losange, capables de faire front de tous côtés, la 1re en avant autour de Nancy et de Toul, la 2e sur l'aile droite autour de Dompaire, la 4e sur l'aile gauche autour de Ligny-en-Barrois et la 3e en arrière autour de Neufchâteau. Les trois groupes de divisions de réserve sont autour de Reims – Châlons, de Troyes – Vitry-le-François et de Langres – Jussey, tandis qu'une division de réserve est placée à Paris. La couverture doit être assurée par la cavalerie et par les trois corps frontaliers (7e, 20e et 6e). Les inquiétudes quant au passage allemand par la Belgique, à une attaque brusquée par surprise (à l'imitation de ce que viennent de faire les Japonais à Port-Arthur), ainsi que les fortifications allemandes en Alsace-Moselle (les positions de la Moselle et de la Bruche) poussent l'État-Major à préparer en 1905 une variante déplaçant la 4e armée sur Saint-Mihiel, Pierrefitte et Vouziers, soutenue par une 5e armée autour de Revigny[28]. Le plan XV bis de 1907, du général Alexis Hagron, étend encore plus au nord le déploiement : la 2e armée (2 corps) de Belfort à Plombières, la 1re armée (4 corps) de Thaon à Pont-Saint-Vincent, la 3e armée (4 corps) de Pagny à Sampigny, la 4e (4 corps) de l'Aire jusqu'au nord de Verdun et la 5e (2 corps) autour de Vouziers. En renfort arriveront les 14e, 15e et 19e corps, renforcés par un corps colonial[n 4] et un 21e corps créé à la mobilisation avec des unités des 14e et 15e régions. Les trois groupes de divisions de réserve sont concentrés autour de Laon – Mourmelon, d'Arcis-sur-Aube – Troyes et de Gray[29].

— Note du général de Lacroix, vice-président du conseil supérieur de la guerre, le 15 février 1908[30]. Le plan XVI de 1909, sous le général Henri de Lacroix, prévoit face à une offensive allemande (envisagée commençant au 10e jour de leur mobilisation) une attitude française défensive dans un premier temps, mais comptant sur l'intervention des alliés : « l'entente cordiale donne à la France toute sécurité sur son front de mer ; elle lui fait même espérer l’appui de forces militaires anglaises. La mobilisation et la concentration russes ont été sensiblement améliorées. ». Les régiments d'infanterie sont réduits à chacun trois bataillons, chaque corps été complété par une brigade de réserve, sauf les corps frontaliers (6e, 20e, 7e, 14e et 15e) qui sont renforcés par des unités d'active. L'artillerie est augmentée de 24 régiments[31], permettant d'obtenir à la mobilisation 46 divisions d'active (regroupées en 22 corps d'armée), 8 divisions de cavalerie, 22 divisions de réserve (dont douze forment quatre groupes de divisions de réserve, quatre aux places de l'Est, quatre dans les Alpes et deux à Paris) et 9 divisions territoriales (deux disponibles aux camps d'Auvours et de la Braconne, en cas de débarquement ennemi). Le déploiement se fait avec cinq armées des Vosges à Vouziers (regroupant 14 corps et cinq divisions de cavalerie), avec une 6e armée en arrière en Champagne (à quatre corps, concentrés de Mourmelon à Brienne) et quatre groupes de divisions de réserve à La Fère – Laon, à Soissons, à Troyes et au sud de Dole ; un groupe de trois divisions de cavalerie est envoyé autour de Rethel. La cavalerie doit être déployée dès le 3e jour après la mobilisation, les troupes d'active entre le 6e et le 10e et le complet au 17e jour[32]. L'hypothétique passage allemand par la Belgique ou par la Suisse, qui resterait limité dans son ampleur, doit être contré par la 6e armée[33]. 1911-1913, retour offensif  En 1911, le nouveau vice-président du conseil supérieur de la guerre, le général Victor-Constant Michel, propose de changer complètement l'organisation de la mobilisation. D'abord, envisageant un passage massif de l'armée allemande à travers toute la Belgique, il propose de masser la majorité des forces (onze corps : 8e, 9e, 10e, 11e, 12e et 13e de Lille à Avesnes, 16e, 17e et 18e entre Hirson et Rethel, sous la couverture des 1er et 2e corps) le long de la frontière franco-belge pour lancer une contre-offensive, ne laissant à la défense de l'Est que les trois corps frontaliers (6e, 20e et 7e, chacun à trois divisions), gardant comme renforts trois corps autour de Paris (3e, 4e et 5e), les deux corps du Sud-Est (14e et 15e), celui d'Afrique (19e) et un corps créé à la mobilisation (21e). Ensuite, pour avoir les effectifs nécessaire, il propose de faire disparaître la différence entre les unités d'active et celles de réserve en réunissant les deux à la mobilisation, les brigades (composées de deux régiments d'active en temps de paix) recevraient en renfort deux régiments de réserve (passant donc à quatre régiments en temps de guerre), ce qui doublerait presque les effectifs des divisions et des corps et ralentirait de deux à trois jours la durée de la concentration. Enfin, il envisage de fournir de l'artillerie lourde à chaque corps d'armée[34]. Soumis au conseil supérieur de la guerre le , la proposition de supprimer les divisions de réserve est rejetée à l'unanimité[35]. Le 28 juillet, qualifié d'« incapable » par le ministre de la Guerre Adolphe Messimy, le général Michel est destitué de ses fonctions[36]. Le , le nouveau chef de l'État-Major général, le général Joseph Joffre, ordonne aux 3e et 4e bureaux de son état-major de modifier le plan XVI sous forme d'une variante, un peu plus offensive. L'éventualité d'un passage par la Belgique est prise en compte : le dispositif est étendu jusqu'aux Ardennes, avec la concentration de la 5e armée entre Amagne et Mézières ; les 1re, 3e et 5e divisions de cavalerie doivent être envoyées elles aussi autour de Mézières. D'autre part, l'Italie étant occupée en Tripolitaine, les 14e et 15e corps sont envoyés en renfort sur Lure et Belfort, un des deux étant destiné à attaquer vers la Haute-Alsace. Les débarquements des quatre groupes de divisions de réserve sont avancés sur Vesoul, Toul, Sainte-Menehould et Mézières. Enfin, en conséquence de la conférence franco-britannique du , l'arrivée d'une armée britannique (appelée « armée W » dans les documents) de six divisions est envisagée[37], avec un plan de transport prévu par le 4e bureau des ports vers Maubeuge et Hirson. Une deuxième variante du plan XVI est établie en , poussant un peu plus en avant le débarquement des troupes : la 6e armée est désormais à cheval sur l'Argonne, jusqu'à Grandpré, Varennes et Clermont, tandis que le 3e groupe de divisions de réserve est placée sur la Meuse de Dun à Dieue[38]. À la suite de la création en 1913 du 21e corps à Épinal[39] ainsi que des 9e et 10e divisions de cavalerie et l'extension de la 2e région jusque dans les Ardennes, une troisième variante est mise en application le , renforçant la couverture par le transport de plus de troupes d'active lors des quatre premiers jours de la mobilisation[40]. 1914, le plan XVIINotes et référencesNotes

Références

Voir aussiBibliographie

Lien externe

Articles connexesInformation related to Plans de mobilisation français de 1875 à 1914 |

![Chaque agglomération urbaine comprend désormais au moins une caserne : en 1913, 221 villes de province ont une garnison[5], ici le 18e régiment de dragons à Lure.](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Casernes_du_R%C3%A9giment_de_Dragon_%C3%A0_Lure.jpg/335px-Casernes_du_R%C3%A9giment_de_Dragon_%C3%A0_Lure.jpg)