|

Prison au Tibet À Lhassa, jusqu'au milieu du XIXe siècle, les condamnés étaient soit enfermés dans la prison d'État de Shöl, soit confiés à un gouverneur de district qui était responsable de leur garde[1]. Certains criminels étaient condamnés à porter des chaînes et à mendier dans les rues afin de subvenir à leurs besoins[2]. Selon un livre blanc publié en 2009 par le gouvernement chinois, monastères et nobles disposaient également de prisons privées pour leurs serfs et leurs esclaves[3]. Des propos similaires peuvent être trouvés dans les Cent questions et réponses du gouvernement chinois, cependant pour Katia Buffetrille, on ne trouve aucune confirmation de ce type de propos dans des documents historiques ou biographiques[4]. Selon l'historien Melvyn Goldstein, à la suite de la rébellion du collège de Loseling au monastère de Drépung en 1921, la soixantaine de moines arrêtés furent confiés à la garde de diverses familles nobles après avoir été paradés dans Lhassa, fouettés, entravés et avoir eu le cou enserré dans une cangue[5]. Selon un texte officiel du gouvernement chinois intitulé Cent questions et réponses (1988), il n'y avait qu'une seule prison et deux brigades de rééducation dans la Région autonome du Tibet. Le chiffre officiel est monté à trois en 2000 : la prison de la région autonome du Tibet, la prison de Lhassa, la prison de Bomi (cette affirmation est contestée par d'anciens prisonniers et divers opposants ou observateurs du régime chinois). Créée en 1960, la prison de la région autonome du Tibet est la plus grande des trois et la seule à avoir une population féminine. Le 14e dalaï-lama a affirmé qu'il n'y avait que deux prisons à Lhassa, et une dans chaque district, qui ne comportaient que 20 ou 40 détenus dans les années 1940, alors que, selon lui, il en existe aujourd'hui des milliers[6]. Dans les prisons chinoises au Tibet, la torture est une pratique courante[7]. Historique du système pénitentiaire avant 1950Prisons tibétaines selon Jacques BacotRelatant son voyage de 1909-1910, l'explorateur français Jacques Bacot décrit, alors qu'il se dirige vers le royaume quasiment indépendant de Pomi avant son intégration au Tibet central par les troupes du 13e dalaï-lama, les prisons tibétaines comme étant des fosses voûtées où le prisonnier est introduit, un orifice dans la voûte servant à lui jeter sa nourriture, des ordures et de l'eau. Le condamné dort couché dans l'eau[8]. Prison d'État de ShölHeinrich Harrer indique que la prison d'État à Lhassa se trouvait dans le village de Shöl[9] situé en contrebas du Palais du Potala[10]. Dans ses mémoires publiées en 1954, le même Harrer signale que les délinquants condamnés à porter des chaînes toute leur vie étaient soit enfermés dans la prison d'État de Shöl, soit confiés à un gouverneur de district qui était responsable de leur garde[11]. La prison de Shöl est celle où fut enfermé, à la fin des années 1940, dans un cachot humide et sombre, le moine, poète et peintre de génie Gendün Chöphel, après avoir été arrêté, jugé et fouetté, selon Hisao Kimura, un agent japonais au Tibet, qui rapporte dans ses mémoires que Gendün Chöphel ne fut emprisonné qu’une année, mais que parfois, durant cette période, son esprit brillant mais toujours irrégulier dérapait. Ainsi, il eut une aventure avec une prisonnière originaire du Kham, et succomba à la dépendance de l'alcool et de l’opium[12]. C'est également à Shöl que fut emprisonné, en 1947, le 5e Réting Rinpoché, qui avait été régent de 1936 à 1941. Accusé de conspiration et de tentative d'assassinat contre le régent Taktra Rinpoché, il y serait mort empoisonné au bout d'une semaine[13]. Selon Hisao Kimura, un agent secret japonais au Tibet entre 1945 et 1950, qui tient l'information d'un geôlier, ce dernier serait mort dans d'atroces souffrances : on l'aurait frappé sur les testicules, préalablement attachées, jusqu'à ce que mort s'ensuive[14]. À ce sujet, l'historien Melvyn C. Goldstein rapporte les propos de Tsepon W. D. Shakabpa comme quoi de nombreuses personnes disaient qu'il avait été tué de cette manière, mais qu'il y eut une enquête diligentée par l'Assemblée tibétaine. Le comité dont il était membre, comprenait aussi Tsarong, Khenchen Lobsang Tashi, Gyetakba, ainsi que d'autres personnes représentant les monastères de Réting et de Séra. « Tsarong déclara à l'Assemblée qu'il n'y avait aucun indice que Réting ait été étranglé et qu'il n'y avait ni blessure, ni quoi que ce soit »[15]. Si des rumeurs d’empoisonnement ou d’émasculation se sont répandues après sa mort et sont rapportées par divers auteurs[16], son exécution ne fut pas légale, et il s'agissait d'un meurtre[citation nécessaire][17]. Prisons des nobles et des ecclésiastiquesLes partisans de Reting Rinpoché furent arrêtés et condamnés eux aussi mais, la prison étant trop petite pour les accueillir tous, les détenus furent confiés à la garde et à la charge de familles nobles, à ce que rapporte Heinrich Harrer, témoin de ces événements. Si bien que l'on trouvait dans chaque hôtel de la noblesse un condamné en chaînes, le cou enserré dans un carcan en bois[18]. Selon un livre blanc publié en 2009 par le gouvernement chinois, monastères et nobles disposaient également de prisons privées pour leurs serfs et leurs esclaves[3]. Les Cent questions et réponses du gouvernement chinois affirment que dans l'ancien système féodal tibétain, les prisonniers étaient souvent détenus dans les sous-sol obscurs et humides des manoirs, des temples ou des bâtiments gouvernementaux régionaux ; cependant pour Katia Buffetrille, on ne trouve aucune confirmation de ce type de propos dans des documents historiques ou biographiques[4]. L'historien Melvyn Goldstein, dans A History of Modern Tibet, vol. I : 1913-1951 The Demise of the Lamaist State (pp. 104-110), relate pour sa part les représailles conduites par le 13e dalaï-lama en 1921 contre le monastère de Loseling, connu pour avoir été pro-chinois une décennie plus tôt : une soixantaine de moines arrêtés furent confiés à la garde de diverses familles nobles après avoir été paradés dans Lhassa, fouettés, entravés et avoir eu le cou enserré dans une cangue[5]. Selon Thomas Laird, les prisonniers tibétains effectuaient une partie de leur peine en dehors des prisons, mais avec des entraves aux jambes et des carcans autour du cou, une punition que l’on trouvait également en Chine et au Bhoutan à la même époque. Lorsqu'en 1950, le 14e Dalaï Lama s’aperçut des conditions imposées à ces hommes, il les fit libérer[17],[19]. Selon Jean Dif, une scène similaire est rapportée par l'exploratrice Léa Lafugie dans les années 1930 : à Gyantsé, elle croisa des prisonniers aux chevilles passées dans de lourdes barres de fer qui les obligeaient à marcher les jambes écartées. Lâchés à l'aube et repris au crépuscule, ils mendiaient leur nourriture, l'administration pénitentiaire n'y pourvoyant pas[20]. Prison du PotalaLe Potala renfermait une prison. Warren W. Smith Jr écrit que cette prison avait des airs d'oubliettes mais qu'elle était de dimensions assez réduites, ne pouvant contenir que quelques personnes au plus[21]. Theos Bernard, un Américain qui visita le Potala en 1939, écrit que la prison faisait penser à une fosse servant à piéger un lion mangeur d'hommes et qu'elle était remplie de pauvres hères, tout desséchés, trottinant malgré leurs membres entravés[22]. La romancière d'origine chinoise Han Suyin visita la « prison du Potala » en 1975 à l'invitation des autorités. Elle fut choquée de ce qu'on lui rapporta au sujet des détenus et des tortures qui étaient infligées à ces derniers à la cour de justice proche. Les Chinois Han, à ce qu'on lui dit, n'avaient rien pu faire avant le départ en exil des dirigeants tibétains, ainsi que l'affirme Warren W. Smith Jr dans son analyse critique à propos du livre Lhasa, the Open City publiée par Han Suyin en 1977[23], Une telle « exposition de la torture tibétaine » avait été installée à Pékin en 1959 à l'intention du public[24]. Pourtant, le 13e dalaï-lama avait aboli la torture au Tibet en 1898 (sauf celle en cas de trahison) [24]. Prison municipale de LhassaCette prison, dite de Nangtseshag ou Langzisha (Snag-rtse-shag), se trouve dans la partie nord du quartier du Barkhor dans le centre de Lhassa. C'est un bâtiment en pierre et en bois, à deux niveaux, couvrant 720 mètres carrés, abritant neuf cellules, une salle de tribunal et une salle des gardes. Le premier niveau était réservé aux criminels tandis que le deuxième renfermait les femmes et les petits délinquants. Une plate-forme aménagée en face du second niveau, l'entrée exposée à l'est, était le site de prononciation et d'exécution des sentences, après que les détenus avaient été paradés autour du Barkhor. Le bâtiment avait été construit par le 5e dalaï-lama au milieu du XVIIe siècle pour servir de siège au gouvernement avant d'être transformé en prison. Selon Victor Chan, par le passé, environ 600 personnes étaient emprisonnées là chaque année, dont quarante ou cinquante finissaient exécutées. « Les peines, cruelles et inhabituelles, comprenaient la crevaison des yeux, l'écorchement et le démembrement »[25]. La prison avait été fermée le dans le cadre de la réforme démocratique. Vandalisée par les gardes-rouges de la révolution culturelle, elle a été restaurée en 2004-2005 et transformée en musée. On y trouve des instruments ayant servi à énucléer, couper les oreilles, les mains et les pieds, les tendons, et à dépecer[26],[27]. De la prison au muséeDepuis 2007, les touristes peuvent visiter ce que les autorités de la Région autonome du Tibet appellent l'ancienne prison de Xuecheng, transformée en musée, et s'y émouvoir à la vue de chaînes, fouets, piloris et autres accessoires[28]. Historique du système pénitentiaire après 1950De la signature de l’accord en 17 points (1951) au soulèvement de 1959Le 14e dalaï-lama, à l’âge de 16 ans, accède au pouvoir par anticipation le , près d'un mois après le début de l'intervention militaire chinoise au Tibet. Choqué par l'utilisation de la cangue, il libère tous les prisonniers[29]. Il envoie une délégation à Pékin et ratifie l’Accord en 17 points sur la libération pacifique du Tibet[30],[31], selon lui sous la contrainte. Le , il est choisi comme vice-président du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire[32],[33]. Avec le 10e Panchen Lama, il se rend dans la capitale chinoise pour rencontrer Mao Zedong et assister comme délégué à la première séance de l’Assemblée nationale populaire, où il discute principalement de la constitution chinoise[34],[35]. Durant les quelques années où il dirige le Tibet, dans une collaboration difficile avec le gouvernement central, le dalaï-lama rapporte avoir établi un système judiciaire indépendant et aboli le système de la dette héréditaire, qui était « le fléau des paysans et de la communauté rurale »[36]. Le a lieu le soulèvement à Lhassa. Le , il s’enfuit à Tawang, en Inde, traversant finalement la frontière le [37]. Dès 1950, les prisons et les camps de travail se multiplient à Lhassa avec la prison de Drapchi, au Kham avec Garthar, au Gansu avec Lanzhou.[citation nécessaire] Dans la seconde moitiés des années 1950, les sanctions en république populaire de Chine sont le plus souvent extrajudiciaires. Seuls quelques coupables symboliques sont livrés à la police. Répondant à des troubles armés qui s'étendent depuis 1956 au Tibet, la répression de la république populaire de Chine est forte. Dans les laogai, il y eut 50 000 morts pour 200 000 prisonniers de 1956 à 1959 selon Stephen Rosskamm Shalom (en) (Deaths in China due to communism propaganda versus reality, 1984, p. 64-65)[38]. Selon Françoise Robin, à Lhassa, ville de 30 000 habitants, six centres de détention sont ouverts, les prisonniers « sont des esclaves corvéables à merci pour l’édification du Tibet socialiste sous l’égide de la Chine ». Ils sont utilisés pour la construction des routes, la fabrication des matériaux, les tâches agricoles et ce « jusqu’à épuisement »[39]. Selon le gouvernement tibétain en exil, en 1956, à la suite des révoltes de la résistance tibétaine dans l'est du Tibet, l'armée chinoise arrête des nobles, des moines âgés et des chefs de la résistance, les torturant et les exécutant en public pour décourager la résistance[40]. Du soulèvement de 1959 au début de la révolution culturelle (1966)La peine de mort qui avait été abolie au Tibet en 1898 fut rétablie quand le parti communiste chinois régit le pays [Quand ?][41]. Selon le gouvernement tibétain en exil, après le soulèvement tibétain de 1959 et la fuite du dalaï-lama, 200 de ses gardes du corps restés à Lhassa ont été désarmés et exécutés en public, ainsi que des Tibétains qui avaient des armes dans leurs maisons[40]. Des milliers de moines tibétains ont aussi été exécutés[40]. Selon un dossier réalisé par Sonam Chokyi pour le compte de Friends of Tibet en Nouvelle-Zélande, lors de ces exécutions publiques les Tibétains furent tués par balle, crucifiés, brûlés vif, noyés, vivisectionnés, étranglés, pendus, enterrés vivant, éviscérés ou décapités[42]. Tsarong, arrêté lors du Soulèvement tibétain de 1959, a été emprisonné dans la maison Taring. Pendant trois mois, il partagea une cellule avec d'autres détenus, ses jambes étaient enchaînées. Le matin de son procès, on le trouva mort. Selon les Chinois, il se serait suicidé, la famille n'y a pas cru, évoquant son courage[43]. Selon Frédéric Lenoir et Laurent Deshayes, à partir de la fin des années 1950 l'État chinois utilise les détenus des centres de rééducation pour construire les centres d'études nucléaire du Tibet[44]. Après l'intervention militaire chinoise au Tibet (1950-1951), les conditions de détention changent. Les responsables chinois utilisent le terme de prison pour les installations où sont détenues des personnes formellement reconnues coupables, selon la juridiction chinoise, d'un délit et condamnées par une cour de Justice. Or, la majorité des prisonniers condamnés pour un délit l'ont été par un comité administratif ou une décision de policiers. Ainsi les bâtiments où sont détenus ces condamnés non jugés par une cour ne sont pas considérés par les Chinois comme des prisons[45]. Ces « non prisons » comprennent :

Jean-Luc Domenach indique que la prison chinoise, pour les autorités qui la gèrent, présenterait l'avantage, par rapport au Goulag, de « transformer les hommes du passé en hommes nouveaux, c'est-à-dire dociles et consentants ». Ainsi, la prison chinoise serait une « contribution à la victoire du socialisme ». Dans cette perspective, la punition n'est pas la finalité de la prison mais grâce à elle le criminel aurait la chance de se réhabiliter. Cet objectif de « réforme de la pensée » est organisée comme un « processus de mort et de renaissance »[48]. À Xining dans le Qinghai un laogai s'ouvre en 1965, des milliers de Tibétains essentiellement originaires du Kham et de l'Amdo, y seront détenus. Les sévices subis (tortures, mauvais traitements, famine…) font que peu de détenus en sortent vivant ; « le taux de mortalité aurait atteint 95 % après trois ans d'internement »[49].

Des détenus affamés ou morts de faim à Lhassa au début des années 1960D'anciens prisonniers tibétains témoignèrent de détenus morts de faim dans leurs prisons. Dans son autobiographie, Tubten Khétsun, un ancien prisonnier qui a passé quatre ans en prison dans la région de Lhassa, évoque la faim et les cadavres d’autres détenus morts de faim[50]. Le moine Palden Gyatso indique qu'en 1961, alors qu'il était dans camp de travail dans la vallée de Lhassa, la nourriture devint rapidement le problème essentiel[51]:

Sous la révolution culturelle (1966-1976)Selon le site des Ressources sur la Paix (Irénées), la révolution culturelle (1966-1976) prit au Tibet la forme d’une guerre contre un peuple et une civilisation, des centaines Tibétains, laïques mais surtout religieux furent torturés et exécutés[24]. Le site des Ressources sur la Paix cite le journaliste Pierre-Antoine Donnet : « Les sbires du dictateur entreprirent, à partir de 1966, la destruction systématique, méthodique, calculée, planifiée et totale de la civilisation tibétaine »[52]. En , Palden Gyatso fut témoin d’exécutions publiques qu’il décrit avec horreur dans son autobiographie (Le feu sous la neige). Il fut amené avec des centaines d’autres Tibétains des prisons de Lhassa à la prison de Drapchi pour assister à une réunion annuelle de « récompenses et châtiments ». Les gardes sortirent des rangs ceux des prisonniers qui allaient être exécutés, ligotés et baillonés, ils portaient une pancartes autour du cou où figuraient des caractères chinois. Palden Gyatso fut contraint à s’avancer près de Kundaling Kusang (Pamo Kusang), une célèbre femme tibétaine au visage enflé et couvert de meurtrissures, ne pouvant à peine respirer et qui était accusée d’activités contre-révolutionnaires visant à renverser la dictature prolétarienne. Elle fut, ainsi que 14 autres Tibétains, contraints de s’agenouiller devant une fosse près du monastère de Séra, et abattus par un peloton d’exécution, les survivants à la première rafale furent achevés d’une balle à bout portant. Les familles furent informées, le nombre de balles, la taille de la corde ayant servi à ligoter et le coût étaient indiqués. En 1971, Palden Gyatso fut le témoin de 3 autres condamnations à mort, l’un des prisonniers était uniquement accusé d’avoir éraflé un portrait de Mao, accident qui fut la source d’un procès d’intention ayant conduit à son exécution[53]. Étudiant avec d'autres Tibétains dans une université de la Chine du nord-ouest au début de la révolution culturelle, le jeune Tashi Tsering, après avoir été garde rouge, devient lui-même victime et se retrouve en prison au milieu d'intellectuels et de responsables, Han comme tibétains. Dans son autobiographie[54], il rapporte que son séjour en prison, en Chine centrale, fut effroyable, qu'il fut frappé à plusieurs reprises par son interrogateur, un autre Tibétain. Il finit par être transféré au Tibet et là, les conditions de détention et la nourriture s'améliorèrent (il eut même droit à des journaux en tibérain et en chinois) :

Dans les années 1980-1990La prison de Drapchi est la seule prison reconnue par les autorités chinoises en 1988 avec environ 900 détenus [56]. À l'issue de la tournée d'inspection de Hu Yaobang en 1980, des milliers de prisonniers tibétains sont libérés[57]. En 1993, dans la préface de l'ouvrage collectif Tibet, l'envers du décor, Bernard Kouchner évoque plus de 1 million de morts tibétains depuis la « libération pacifique de 1950 » dont 92 000 morts sous la torture; près de 10 000 se seraient suicidés »[58]. Les associations de défense des droits de l'homme suivent les conditions de détention dans les prisons tibétaines[59]. Ainsi Amnesty International signale la mort de neuf détenus en 1998, essentiellement des moines et des nonnes, dans la prison de Drapchi : « Ces neuf détenus seraient morts des suites de passages à tabac et de diverses autres formes de torture et de mauvais traitements que leur auraient administrés des surveillants »[60]. Le système pénitentiaire dans les années 2000Selon les sources chinoisesSelon les sources officielles chinoises, il y a trois prisons dans la région autonome du Tibet :

Créée en 1960, la prison de la région autonome du Tibet est la plus grande des trois et la seule à avoir une population féminine. La population carcérale de l'ensemble des trois prisons est de 2 300 détenus, soit une proportion de 8,77 détenus pour 10 000 habitants. 76 % des détenus sont tibétains, 20 % chinois, 4 % relevant d'autres minorités ethniques. Quelque 60 % des détenus ont été condamnés pour vol, 30 % pour crimes avec violence et moins de 5 % pour crimes contre la sécurité nationale[réf. nécessaire]. Le personnel affecté à ces trois prisons représente 600 personnes, dont 65 % sont des Tibétains. Quatre catégories de délinquants ne peuvent être incarcérés : les femmes enceintes, les femmes ayant un nourrisson, les personnes gravement handicapées et celles atteintes d'une maladie grave. Les droits des détenus sont inscrits dans une brochure qui leur est remise lors de leur incarcération. Les détenus peuvent obtenir une réduction de peine pour bonne conduite. C'est le cas chaque année de 30 % d'entre eux. Les trois prisons proposent aux détenus des cours de littérature, de mathématique, de droit et de gestion. Les détenus ont aussi la possibilité d'apprendre l'horticulture, la couture et l'entretien et la réparation automobiles. Différents menus sont proposés en fonction de l'origine ethnique des détenus. Les détenus ont droit à une visite familiale par mois. Selon les sources tibétaines exilées ou de tibétologuesLe nombre de prisons La Laogai Research Foundation donne une liste des prisons situées dans la Région autonome du Tibet [Quand ?] : Comprenant Bomi, Chushur, Delapuxie, Gazha, Lhassa, Drapchi, Naidong, Nyalam, Shengyebo, Shigatsé, Situola, Xizang, Xizang No. 2, Zedang[61]. Robert Barnett précise que depuis 1988, la position publique des autorités chinoises a évolué. Ainsi, il est évoqué au début des années 2000, trois prisons[62] (dans le sens limité du terme) soit en plus de la prison de Drapchi : « la prison no 2 de la Région autonome du Tibet est située à Powo Tramo, à environ 350 kilomètres à l'est de Lhasa ; l'identification de la prison no 3 n'est pas claire mais c'est probablement le titre officiel de la prison de Nyari, près de Shigatsé. ». Par ailleurs, Robert Barnett indique qu'il existe des lieux où sont détenues des personnes qui n'ont pas eu de procès. Les autorités chinoises ne reconnaissent pas ces lieux comme des prisons. Ces « non-prisons », selon la terminologie de Barnett sont des camps de rééducation par le travail, des centres de détention pour adolescents, des centres d'hébergement et d'enquête, des prisons militaires et des prisons de la police armée populaire. Ainsi dans la zone urbaine de Lhassa en 2002, il y a au moins 6 de ces « non-prisons »[63]. Le moine Palden Gyatso, qui a passé 33 ans dans les prisons du Tibet, indique dans son livre Le feu sous la neige, en plus de Drapchi, la présence de 4 prisons autour de Lhassa : Gutsa, Sangyib, Ori-tritu et Seitru. Il mentionne aussi la prison de Nyéthang Zhuanwa Chang située au sud de Lhassa. Dans le Kham, les autorités ouvrent des prisons à Markham, Dartsedo ou Minyak. Dans l'Amdo, ce sont celles de Xining et Lanzhou[64]. Le nombre de détenus politiquesD'après les données contenues dans le rapport annuel pour 2007 publié par la Commission du congrès et de la présidence des États-Unis sur la Chine, il y avait environ 100 prisonniers politiques tibétains connus en , dont au moins 64 étaient soit des moines, soit des nonnes. La plupart de ces derniers avaient été accusés et condamnés pour séparatisme, la durée moyenne de la peine étant 10 ans et quatre mois[65]. En 2011, plus de 500 Tibétains sont portés disparus, et 831 cas prisonniers politiques sont connus[66]. Rééducation par le travailEn 2005, Manfred Nowak a visité la Chine pour l'Organisation des Nations unies en tant que rapporteur spécial sur la torture. Il a invité le gouvernement chinois à supprimer ses dispositifs de rééducation par le travail : « Ces méthodes comprennent une pression psychologique très forte sur les détenus pour qu’ils changent leur personnalité en confessant leur culpabilité ». Selon Manfred Nowak, ces dispositifs de rééducation par le travail contreviennent au Pacte international relatif aux droits civils et politiques[67]. Prisonniers d'opinion tibétains Accusation de discrimination entre Han et Tibétain dans le droit pénalSelon Jampa Monlam, directeur adjoint du Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie, les détenus tibétains n'ont pas le droit de prendre un avocat, au contraire des détenus chinois, ce qui constitue selon lui une mesure discriminatoire. Arrêté pour avoir pris part à des manifestations à Lhassa en 1987 et à deux autres reprises, il affirme avoir été emprisonné pendant 5 ans et 6 mois et avoir été torturé[66]. Selon le Dr Subramanya Nagarajarao, directeur de l'Indian Research Institute à Mysore, bien que le gouvernement chinois nie l’existence d’une quelconque discrimination envers les Tibétains et prétend qu'ils sont traités de façon plus libérale que les Chinois, nombre d'exemples documentés indiquent le contraire[68]. La tortureEn 2004, le Dr Subramanya Nagarajarao écrit que les atrocités commises comportent des violations physiques et sexuelles, l'usage de chiens pour attaquer les prisonniers, l'usage de bâtons électriques sur le corps, l'insertion d’aiguillon électrique à bétail dans leurs organes génitaux, des brûlures de cigarettes sur le corps et plus macabre, l'extraction forcé de sang des prisonniers[68]. En 2007, des enfants tibétains ont été arrêtés pour avoir écrit des slogans en faveur de l'indépendance du Tibet. Détenus dans la province du Gansu, Amnesty International indique qu'ils sont menacés de mauvais traitements et de tortures, un des enfants présentant des blessures à la tête fut hospitalisé[69]. Témoignage de Sonam Dorje, prison de Drapchi, Lhassa 1993-2005Sonam Dorje a été emprisonné à la prison de Drapchi à Lhassa, puis à celle de Chusul entre 1993 et 2005 pour avoir participé à une manifestation en . Il décrit les mauvais traitements et les tortures qu'il subit dans une interview au service tibétain de Radio Free Asia[70],[71] :

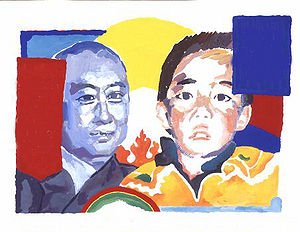

Arrestation et décès d'une nonne tibétaine en 2009Une none de Kardze, a été sévèrement battue lors de son arrestation le lors d’une manifestation pacifique. Elle est décédée le à l’hôpital de Chengdu, et les associations de droits de l’homme des Tibétains en exil pensent qu’elle a succombé à des tortures en prison[72],[73]. Le cas de Gedhun Choekyi Nyima Gendhun Choekyi Nyima : Désigné 11e réincarnation du panchen-lama par le 14e dalaï-lama le , il disparaissait trois jours plus tard, enlevé et retenu prisonnier par le gouvernement chinois. Il n'a jamais été revu depuis. Les autorités chinoises démentent qu'il soit prisonnier politique. Il mène, selon elles, une scolarité et une vie normales, mais sa localisation est tenue secrète pour des raisons de sécurité[74],[75]. Selon Amnesty International, il a été enlevé par les autorités chinoises le [76], et se trouve toujours en détention selon Human Rights Watch[77]. En , Padma Choling, président tibétain du gouvernement régional du Tibet, a indiqué que le garçon vivait maintenant comme citoyen ordinaire du Tibet. « Ses frères et sœurs cadets vont à l'université ou ont déjà commencé à travailler », a-t-il indiqué. « Ce garçon est une victime. Lui et sa famille ne veulent pas être dérangés et souhaitent mener une vie ordinaire »[78]. Voir aussiArticles connexes

Liens externes

Bibliographie

Notes et références

|