|

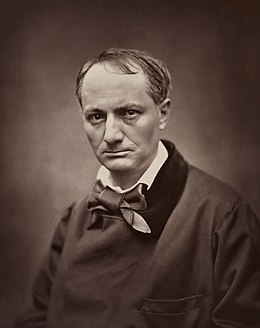

Spleen I (poème) - Pluviôse, irrité contre la ville entièreSpleen I (poème) - Pluviôse, irrité contre la ville entière Spleen I est la pièce LXXV du recueil Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire. Ce sonnet exprime la tristesse mortifère d'un jour d'hiver glacial et pluvieux. Le monde des vivants y dialogue de façon inquiétante avec l'au-delà. Témoin passif et solitaire accompagné de son seul chat, prisonnier d'un cadre étriqué autant que lugubre, le poète relate cet échange sinistre.  GenèseLe poème est publié en 1851. En 1857, il paraît dans la section Spleen et Idéal des Fleurs du mal. C'est la plus ancienne de quatre pièces portant toutes le titre de Spleen, terme anglais qui désigne une tristesse profonde. On ignore sa date exacte de composition. L'allusion au bourdon de Notre-Dame[1] pourrait indiquer qu'elle remonte aux années 1842 à 1846, quand Baudelaire habitait l'Île-Saint-Louis. Texte

ThèmeL'œuvre évoque la tristesse accablante que provoquent :

Ce profond ennui va jusqu'à la dilution du moi. Comme la pluie qui brouille les contours, le spleen efface la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Il provoque même une hallucination auditive et visuelle : un poète défunt gémit ; les personnages d'un jeu de cartes s'animent et dialoguent. FormeUn sonnet irrégulierPremier d'un groupe de quatre poèmes homonymes, Spleen I est aussi le plus court et le seul à adopter la forme du sonnet. Les rimes suivent le schéma suivant :

Celles des quatrains sont croisées au lieu d'être embrassées : le sonnet est donc de type « irrégulier ». Par contre, celles des tercets respectent la forme dite « marotique ». Tour à tour féminines et masculines, elles obéissent aussi à la règle d'alternance fixée par Ronsard. Dans Les Fleurs du Mal, Baudelaire s'affranchit des règles héritées du passé. Il assouplit la forme rigide du sonnet pour donner libre cours à son expression. Quatre poèmes homonymesLe poème présente de nombreuses analogies avec ses trois homologues. ● Traits communs à tous les poèmes :

● Traits communs à certains poèmes :

Il s'en distingue par une expression plus retenue. Baudelaire y suggère ses sentiments plutôt qu'il ne les exprime. AnalyseLa structure grammaticaleL'analyse logique met en évidence un enchaînement d'idées élaboré, voire complexe. ● Quatrains ♦ Quatrain 1

♦ Quatrain 2 Phrase 1

Phrase 2

● Tercets ♦ Tercet 1

♦ Tercet 2

Les articlesL'utilisation des articles mérite attention. Baudelaire emploie 14 articles définis (« le » ; « la » ; « l' » ; « les »), dont deux sont contractés (« aux » ; « du »), contre 7 articles indéfinis (« un » ; « une » ; « de »). Les premiers s'avèrent donc deux fois plus nombreux que les seconds. L'univers du poème apparaît ainsi comme précisément identifié et nettement délimité. Les adjectifsBaudelaire affectionne l'adjectif. Ici, on dénombre 20 épithètes pour 32 substantifs. Plus de la moitié des noms (59 %) s'assortissent d'un qualificatif. Le nom seul suffit rarement à Baudelaire. Il éprouve le besoin d'y accoler un, voire plusieurs adjectifs qui, en précisant l'un de ses caractères saillants, lui donnent une coloration spécifique (froid « ténébreux » : fantôme « frileux » ; pendule « enrhumée » ; « sales » parfums ; amours « défunts »...). À part les « pâles habitants du voisin cimetière » (qualificatif étrange pour des cadavres décomposés, qui présentent un aspect noirâtre...), aucun adjectif ne désigne une couleur. Seules les deux cartes évoquent sans les nommer, tout à la fin du sonnet, le rouge du roi de cœur et le noir de la dame de pique. Le poème baigne donc dans une incertitude chromatique proche de la grisaille, en totale harmonie avec un jour pluvieux d'hiver. On remarque l'emploi de quatre adjectifs possessifs :

Ils esquissent le schéma suivant : « l'hiver répand sur terre son froid mortel. Mon chat agite son corps maladif. Deux personnages d'un jeu de cartes, qui semblent prendre vie, devisent de leurs amours passées ». Ainsi, une structure alternative se dessine entre le monde extérieur, qui borne le poème (le ciel pluvieux du début ; le jeu de cartes final) et le locuteur, doublement suggéré par « mon chat » et « son corps » peu avant le milieu du sonnet. Situé entre deux éléments hétérogènes, l'ego en semble donc prisonnier. D'autres éléments confirment ce sentiment d'isolement et même d'oppression (voir infra, Un cadre révélateur, Un spectateur passif et Une composition cinématographique). Les champs lexicauxHuit champs lexicaux se superposent et peuvent s'interpénétrer :

Quelques éléments positifs apparaissent :

Le verbe « causent » illustre le goût de Baudelaire pour les termes du parler populaire, qu'il mêle volontiers à un langage soutenu. De même, l'accord du mot « amour » s'avère hardi pour l'époque, la règle voulant que le terme, masculin au singulier, soit féminin au pluriel. Ces traits illustrent la modernité du langage baudelairien. On retient aussi l'ironie grinçante des :

Les quatre éléments Les quatre éléments de la philosophie naturelle s'affirment à travers :

Une incertitude plane sur les conditions météorologiques : pluviôse[2] précipite non pas de la pluie mais « un froid ténébreux » davantage compatible avec une journée de neige. Or les « faubourgs brumeux » excluent la présence de flocons. De plus, les termes « Pluviôse »[2], « verse », « brumeux » et « gouttière » renvoient explicitement à l'élément liquide. La concomitance du froid et des ténèbres semble donc décrire une pluie glaciale. L'expression « froid ténébreux » apparaît dans le poème J'aime le souvenir de ces époques nues pour traduire la détresse de l'impuissance créatrice (« Le Poète aujourd'hui, quand il veut concevoir / Ces natives grandeurs, aux lieux où se font voir / La nudité de l'homme et celle de la femme, / Sent un froid ténébreux envelopper son âme »). La conjonction des quatre éléments confère au poème un aspect universel, annoncé par les syntagmes « ville entière » et « à grands flots » et repris en écho par le jeu de cartes final, « plein » d'odeurs diverses. Mais cette universalité est celle du Mal. Les cinq sensQuatre des cinq sens sont sollicités :

Les sens interviennent successivement comme suit : ● Quatrain 1

● Quatrain 2

● Tercet 1

● Tercet 2

La vue et le toucher ouvrent et ferment le poème. L'ouïe s'installe dès le second quatrain et reste en éveil jusqu'au bout. La « triste voix » du fantôme frileux se prolonge dans le bourdon qui « se lamente » ; cet écho plaintif établit une liaison sonore entre les deux strophes médianes. Aux tercets, l'odorat apporte sa note finale ; c'est lui qui provoque la « correspondance » avec l'au-delà. Les sens physiques - l'odorat au premier chef - jouent un rôle capital chez Baudelaire, être hyperesthésique : ils lui permettent d'appréhender le monde extérieur pour mieux le reconstruire mentalement. Ici, ils renforcent l'impression d'universalité du Mal induite par la réunion des quatre éléments. Un cadre révélateurLa scène se déroule dans une ville, cadre électif chez Baudelaire qui, dans Les Fleurs du mal, consacre à Paris une section entière. L'alternance entre les mondes extérieur et intérieur (comme aussi les univers matériel et immatériel) esquisse le seul dynamisme du poème : ● quatrain 1 - vers 1 à 4

● quatrain 2 (début) - vers 5 et 6

● quatrain 2 (fin) - vers 7 et 8 ● tercet 1 (début) - vers 9 (hémistiche 1)

● tercet 1 (fin) - vers 9 (hémistiche 2) à 11 ● tercet 2 - vers 12 à 14

Comme observé à propos de la structure grammaticale, les articles définis s'avèrent deux fois plus nombreux que les articles indéfinis. Bien circonscrit, le cadre se révèle donc connu et même familier. Mais resserré par nature, il ne pourra qu'oppresser. Le carreau du vers 5 évoque un appartement au niveau de la rue : en étage, le sol serait plutôt couvert de parquet. Or de mai à , le poète occupa, au 10 (devenu 22) quai de Béthune, un logement situé au rez-de-chaussée. Est-ce là qu'il écrivit Spleen I ? À moins que le bruit de la gouttière rappelle le dernier étage du 17 quai d’Anjou, où il vécut - sous les combles - d' à . Cette hypothèse explique la perception du bourdon. De plus, elle convient davantage à une publication en 1851. Bien qu'incomplet, l'environnement intime qu'esquisse Baudelaire révèle une modestie proche de la gêne :

Toute sa vie, Baudelaire a manqué d'argent. La tutelle où sa famille l'a placé en 1842, pour l'empêcher de dilapider sa part d'héritage paternel, ne lui assure que d'insuffisants revenus. Il sollicite régulièrement sa mère pour honorer des dépenses imprévues qui grèvent son budget. Les éléments matériels de ce cadre étriqué vont de pair avec l'asthénie morale qui accable Baudelaire. Les échos de l'extérieur résonnent avec des accents constamment funèbres :

En dépit d'éléments qui évoquent l'abondance - voire la surabondance - mais n'en soulignent que la malignité (« ville entière » ; « à grands flots » ; « plein de sales parfums »), tout concourt à l'absence et à la privation. Au dénuement du décor répond une obsession sépulcrale qui ôte le goût de vivre. Pluviôse - Le Verseau Paris, Palais du Luxembourg (annexe de la bibliothèque.) En faisant surgir l'inoubliable silhouette de pluviôse[2], Baudelaire ressuscite l'éphémère calendrier républicain, alors aboli depuis quatre décennies, pour en exploiter le potentiel poétique[10]. Cette mesure du temps instaurée par la Révolution française, il ne l'a pas connue : seuls ses lecteurs contemporains les plus âgés - au moins sexagénaires... - peuvent s'en souvenir. Il met doublement en valeur le nom de l'ancien mois, par ailleurs suivi d'une longue apposition qui remplit le reste du vers :

Mais il dépasse l'agréable surprise de cet anachronisme. Jouant sur le point commun que constitue l'élément liquide, il prend d'emblée successivement appui sur les mots-pivot « pluviôse », « urne », « flots » et « verse » - l'eau étant ensuite rappelée, en milieu puis en fin de poème, par les termes « gouttière » et « hydropique[9] » - pour superposer et fusionner subtilement deux images :

La onzième constellation représente un jeune homme qui renverse une amphore pour en vider l'eau. Ce récipient banal, Baudelaire le transforme en instrument à usage double mais complémentaire :

En vertu d'un jeu de mots sous-jacent, l'eau opère comme « liquidateur ». Le chatLe texte primitif de 1851 donnait, au vers 5, « Mon chien » corrigé par la suite en « Mon chat ». Le félin domestique est un thème récurrent des Fleurs du mal, qui lui consacrent trois poèmes[11]. Toutefois, l'animal de compagnie prend ici un relief particulier. Seul être animé, il constitue l'unique référence personnelle au locuteur par le biais de l'adjectif possessif « mon ». Il apparaît même comme son intermédiaire avec l'au-delà : la gouttière, que le chat affectionne au point qu'elle lui a donné son nom, est aussi un lieu où, selon Baudelaire, s'égare l'esprit des morts. Le poète entre donc en contact indirect avec l'un de ses prédécesseurs. La structure de second quatrain mérite attention. Deux phrases de deux vers chacune, grammaticalement autonomes, ne sont séparées que par un point-virgule. Elles développent donc une seule et même idée unissant le chat et le poète décédé, tous deux dépourvus de sérénité, hantant l'un comme l'autre le royaume des morts.  de Jean-Marc Nattier. Le poèteLes vers 7 et 8 évoquent « l'âme d'un vieux poète » qui « erre dans la gouttière avec la triste voix d'un fantôme frileux ». Leur position centrale dans le sonnet souligne l'importance attachée au poète. C'est lui qui, escorté d'un chat, suscite le contact avec le monde immatériel (un prédécesseur mort ; une parente défunte ; des personnages de carte à jouer qui prennent vie de manière surnaturelle). Baudelaire affirme sa filiation avec le passé. Il emprunte à deux auteurs des siècles précédents[12] :

L'absence de repos qui tourmente l'âme du poète défunt s'explique peut-être par la privation de funérailles chrétiennes jadis imposée aux acteurs et dramaturges. Les pièces de théâtre étant la plupart du temps écrites en vers, le terme « poète » aurait ici l'acception plus large d'être élu de Dieu mais rejeté par la société humaine : le « poète maudit ». Baudelaire exploite ce thème dans Bénédiction, qui ouvre Les Fleurs du mal. Le coupleDu début à la fin du poème, plusieurs couples se forment. De nature diverse, ils unissent : ● des groupes humains (vivants et morts ; ville et faubourgs) ; ● des êtres :

● un humain et un animal (le poète et son chat, déjà unis comme créatures vivantes) ; ● un humain et un objet (la testatrice et son jeu de cartes) ; ● des objets (la bûche dans l'âtre et la pendule de cheminée, formant même un trio sonore avec le bourdon[1]). L'image du couple et même du double - voire du jumeau comme dans La Mort des amants - apparaît en filigrane tout au long des Fleurs du mal. Assez souvent, elle oppose ses partenaires jusqu'à la haine (voir, par exemple, Duellum ou Caïn et Abel). Ici, la dualité - souvent complémentaire - s'avère passive : elle subit les assauts d'un ennemi commun, le temps qui fuit. Ainsi, ce dernier frappe avec une intensité redoublée. Un spectateur passifComme observé aux chapitres Les adjectifs et Le chat, Baudelaire ne parle de lui qu'en utilisant l'adjectif possessif « mon » au lieu du pronom personnel « je ». Observateur statique, il décrit une scène à laquelle il ne prend pas part. Autour de lui, divers intervenants (éléments météorologiques ; animal ; esprit d'un mort ; objets) et autant de sujets grammaticaux entrent successivement en action :

Au début du poème, deux mots retiennent l'attention :

En choisissant d'emblée, et successivement, deux termes démographiques, Baudelaire enregistre les décès tel un statisticien. À cet égard, le substantif « hydropique », en fin de poème, peut s'envisager comme un simple élément du taux de morbidité, qui dépouille la parente défunte de son identité. Ce détachement total à l'égard d'autrui confirme un troublant effacement du moi . Un jeu de miroirs La pensée de Baudelaire procède par association d'idées. Les images se renvoient l'une à l'autre, en savants jeux de miroirs, tels l'homme astrologique et la première femme de la mythologie grecque. Après avoir ouvert le poème, ils réapparaissent in fine, comme un couple d'amoureux désincarnés :

Dans la couleur des deux cartes, implicite car suggérée, on observe l'alliance du rose et du noir, particulièrement prisée de Baudelaire (voir Tout entière et Lola de Valence). Ici, le cœur rouge de la vie s'oppose au pique noir de la mort, cette carte apparaissant par ailleurs comme un portrait posthume de la vieille hydropique[9]. La carte de « cœur » annonce aussi les « amours » du vers suivant. Enfin, on retient le symbole conjoint de la bûche qui fume et de la pendule qui égrène les heures, métaphores de la vanité de l'existence. L'inexorable fuite du temps compte au nombre des obsessions baudelairiennes. L'« alchimie du Mal »Le milieu de la saison hiémale :

À l'instar du temps qui, dans sa progression implacable, fait d'une pierre deux coups en attaquant des couples, les deux valeurs superlatives initiales (« ville entière » et « à grands flots ») s'unissent pour nuire plus intensément. Surgissant une dernière fois du jeu de cartes « plein de sales parfums », elles assènent un coup de grâce qui entraîne la mort. La mortUne impressionnante cohorte funèbre entoure Baudelaire. Les « pâles habitants du voisin cimetière » englobent déjà une foule de défunts anonymes. S'y ajoutent :

Obsession éminemment baudelairienne, la mort - au vaste champ lexical exploré supra - imprègne tout le poème. Chaque strophe possède au moins un élément mortuaire ; les quatrains en présentent même deux et, en point d'orgue, le second tercet trois. Un sombre memento mori :

La dépersonnalisation induite par les termes « habitants », « mortalité » et « hydropique » a été soulignée au chapitre Un spectateur passif. Baudelaire subit un ennui de vivre délétère qui, le privant de volonté, le rend indifférent à la mort d'autrui, dont il se borne à prendre acte. Ici, rien de l'attente confiante d'un bonheur radieux qui éclaire La Mort des amants. L'au-delà apparaît comme un monde parallèle inquiétant, où rôdent des âmes en peine. Pire, la mort manifeste une volonté perverse, pour ne pas dire hallucinante : s'en prenant à ceux qu'elle a déjà ravis, elle offense leur cadavre ou rappelle leur dernière maladie. Et prêtant vie à des êtres inanimés, elle leur insuffle l'illusion d'un passé qu'ils regrettent amèrement. En écho à l'alternance dynamique déjà observée entre les cadres extérieur et intérieur, une oscillation relie le monde des vivants à celui des morts :

● quatrain 2 (fin) - vers 7 et 8

● tercet 1 - vers 9 à 11

● tercet 2 - vers 12 à 14

Une composition cinématographiqueLe sonnet procède d'un lent mouvement de zoom : du ciel surplombant un vaste cadre urbain débordant jusqu'à ses faubourgs, la vue glisse progressivement :

Le gigantesque Verseau de pluviôse[2], d'envergure cosmique, se rétrécit pour devenir une minuscule et dérisoire figure de carte à jouer : le valet de cœur. Ce resserrement progressif du champ visuel va de pair avec l'installation de l'obsession funèbre. Il traduit la pression grandissante de l'ennui et de l'angoisse « qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse » (Réversibilité) et finissent par le broyer. La musicalitéPlusieurs allitérations accompagnent et soulignent la pensée :

● quatrain 2

● tercet 1

Un poème emblématiqueŒuvre complexe, Spleen I surprend par sa densité. Des échanges nombreux et subtils se tissent entre :

Le poète concentre sa pensée en 14 vers. Comme l'exprimera plus tard Heredia dans un sonnet des Trophées[14], il parvient à « cisel(er) / Le combat des Titans au pommeau d'une dague ». Le poème illustre un aspect essentiel de l'inspiration baudelairienne : l'accablement que suscite le monde extérieur. Parallèlement, il exprime la tristesse causée par :

Établie à travers un jeu de cartes défraîchi, la « correspondance » débouche sur un univers aussi lugubre que ce ciel hivernal qu'elle cherche à fuir. Comme la bûche humide qui ne peut s'enflammer ou la pendule détraquée qui ne sonne plus à l'heure, la tentative d'accéder à l'« idéal » se grippe. Non seulement elle tourne à l'échec mais, agissant à rebours, elle ouvre la porte d'un au-delà sinistre hanté de revenants. La mort triomphe : dans un dernier souffle, l'adjectif « défunts » clôt ce sonnet poignant. Voir aussiPublication

Notes et références

Articles connexesInformation related to Spleen I (poème) - Pluviôse, irrité contre la ville entière |