|

Tramway de Rodez

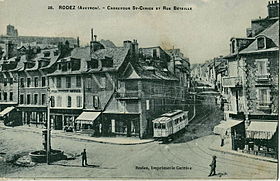

Le Tramway de Rodez est une ancienne ligne de tramways française, desservant le chef-lieu du département de l'Aveyron de 1902 à 1920. La ville de Rodez se trouve située sur un éperon rocheux entre les rivières Aveyron et l'Auterne. La gare est édifiée dans la vallée, à environ 2 km du centre-ville et en contrebas. Cette situation a conduit à créer, au début du XXe siècle une ligne de transport en commun sous forme d'un tramway à traction électrique entre la gare de Rodez et le centre-ville, destiné au transport des voyageurs et des marchandises. HistoireLa ligne reliant la gare de Rodez au Palais de justice de cette ville a été déclarée d'utilité publique le au bénéfice de M. Edmond Vergnes de Castelpers, ingénieur électricien[1], [2], qui céda ses droits à la Compagnie du tramway de Rodez[3]. La concession, d'une durée de 50 ans, était placée sous le régime des tramways de la loi du 11 juin 1880. Elle prévoyait que le concessionnaire serait prioritaire pour créer, le cas échéant, une ligne entre la halte de Gascarie, sur le chemin de fer de Carmaux, et la Place d'Armes, ainsi qu'une seconde, circulaire, parcourant les Boulevards, dite du « Tour de Ville »[4]. La ligne fut mise en service le sur 2,2 km, mais rencontre un succès moindre qu'espéré par ses promoteurs[5]. La ligne voit son tracé modifié en 1912 entre le carrefour Saint-Cyrice et la gare, et est prolongée le , du Palais de Justice au boulevard Camille Douls (place du Bourg). La longueur totale de la ligne atteint alors 3,8 km[5]. Faute de rentabilité, l'exploitation du réseau cessa le [6]. Infrastructure   La ligne était à voie métrique[3], électrifiée sous 550 volts continus. Tracé de la ligneSelon la toponymie, la ligne, partant de la Gare, empruntait les voies suivantes : Le chemin d'intérêt commun n° 105 de la gare jusqu'au carrefour Saint-Éloi, puis le chemin d'intérêt commun n°1 jusqu'à la RN 88 au carrefour Saint-Cyrice, où elle passait sur la RN 120 jusqu'à la place d'Armes; De là, elle se trouvait sur les boulevards Gam et Galy, jusqu'au palais de justice[7]. Le tracé des modifications d'itinéraire et de prolongement de 1912/1913 ne sont pas connues. Le cahier des charges précisait l'emplacement des principales stations, aux carrefours Saint-Éloi et Saint-Cyrice, ainsi qu'à la Place d'armes et au Palais de justice. Celles-ci devaient être équipées d'aubettes couvertes et vitrées[8]. Dépôt et usine électrique De gauche à droite, l'usine électrique et sa cheminée, à droite, le dépôt. On distingue ensuite une voiture échelle, destinée à l'entretien de la ligne électrique, puis le Pont saint-Félix avec, au fond, la bifurcation entre la ligne de Carmaux et celle de Capdenac Le dépôt et l'usine électrique étaient situés le long de l'avenue de la gare. Le dépôt était doté de 4 voies desservies par un chariot transbordeur. La compagnie produisait sa propre énergie électrique, au moyen de deux chaudières horizontales d'une puissance de 200 kW, alimentant deux machines à vapeur Sulzer de 130 CV dotées d'un économiseur Green. Celles-ci entraînaient deux dynamos débitant 182 ampères sous 550 V[6]. ExploitationLe cahier des charges prévoyait qu'au minimum, chaque train de voyageurs arrivant ou quittant la gare devait être desservi par un tramway[9]. Malgré les efforts d'amélioration de l'offre (modification du tracé et prolongement de la ligne, réfection de tronçons dégradés, amélioration du matériel roulant), il semble que l'exploitation ait été toujours déficitaire. En 1915, l'exploitant est obligé de demander une augmentation de ses tarifs, et obtient en 1916 le transport des colis postaux, messageries et marchandises, améliorant temporairement les comptes. Après la Première Guerre mondiale, le trafic subit une très forte baisse, et, malgré une nouvelle augmentation des tarifs, la situation financière de l'entreprise continue à se dégrader, amenant le Conseil municipal à décider en 1920 la suppression du tramway. Cette mesure est mise en œuvre le [5]. Matériel roulant   Le gabarit du matériel roulant était limité à 2,10 m. de largeur et 3,40 m. de hauteur[10]. La longueur des convois, composés d'au plus trois voitures, ne pouvait dépasser trente mètres de longueur[11]. Le parc comportait trois motrices à bogies dotées de deux moteurs de 35 CV, livrées en 1902. elles sont jugées peu sures par le service du contrôle compte tenu de leur poids et des fortes rampes de la ligne et sont renforcées par deux motrices à essieux livrées en 1902, ainsi que deux remorques livrées en 1917. En réalité, les cinq motrices sont utilisées par la compagnie[5], [6]. Pour le transport des marchandises, la compagnie disposait de trois motrices ouvertes, deux fourgons automoteurs et deux wagons tombereaux. L'ensemble a été fourni par la firme suisse Oerlikon, qui avait assuré la conception technique du réseau[6]. Après la suppression du service, les motrices à bogies sont revendues au tramway de Clermont-Ferrand[5]. Vestiges et matériels préservésNotes et références

AnnexesArticles connexesLiens externes

Bibliographie

|

||||||||||||||||||||||||||||||