|

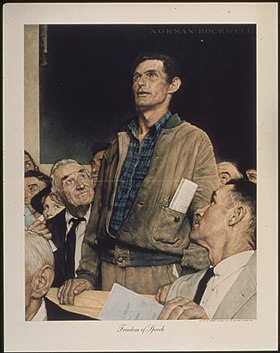

Свобода словаСвобо́да сло́ва, согласно Статье 10 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» — это право человека свободно выражать своё мнение, которое включает в себя свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ[1]. Часть 2 данной Статьи накладывает некоторые возможные ограничения: осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определёнными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия[1]. Согласно Конституции Российской Федерации, свобода слова — это право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Статья 29 Конституции РФ также накладывает некоторые ограничения на свободу слова: не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду; запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства; не допускается разглашение государственной тайны.[2] Это право также упомянуто в ряде других международных и российских документов, среди которых, например, «Всеобщая декларация прав человека» (ст. 19).  Утилитарный и либеральный подходыСвобода слова тесно связана с вопросами установления истины, самоуправления, обеспечения гибкости политической системы, самореализации личности, естественных прав человека и их защиты.  Исторически она возникла как инструмент для обеспечения информированности и поддержания высокого уровня компетентности государственных органов власти. Так, английский Билль о правах 1689 г. гарантировал членам Парламента полную свободу обсуждения дел королевства и чиновников, без чего его работа была бы неэффективной. Это свойство свободы слова до сих пор ценится даже некоторыми авторитарными режимами, которые оставляют небольшие и безопасные для своей стабильности «островки свободы» (например, лишённые цензуры малотиражные газеты), чтобы иметь объективное представление о том, что же реально происходит в регионе и за его пределами. Более широко, эта свобода стала считаться одним из важнейших условий для поиска и установления истины. Как писал Дж. Милль, «особое зло подавления мнений в том, что обездоливается всё человечество, и те, кто против данной мысли, ещё больше, чем её сторонники. Если мысль верна, они лишены возможности заменить ложь истиной; если неверна, теряют… ясный облик и живое впечатление истины, оттенённой ложью… Полная свобода выражений — необходимое условие, чтобы оправдать претензии на истину»[3]. Другим аспектом «Билля о правах» 1689 года было то, что в нём Парламент рассматривается как высший представительный орган национального самоуправления, и следовательно, что право на информацию о работе правительства исходит от народа. По мере развития демократии, последнее приобрело особую актуальность. С точки зрения этой политической системы, наиболее важной стороной свободы слова является свобода распространения такой информации, которая может повлиять на исход выборов или на работу правительства. Здесь в большинстве современных либеральных демократий законодательные ограничения низки и вводятся только на срок избирательных кампаний: публикации в СМИ должны чётко давать понять, является ли их целью оказание воздействия на выборы и кто реально несёт за них ответственность. Для того, чтобы люди были достаточно осведомлены накануне выборов, они должны ознакомиться с различными точками зрения. Это в первую очередь относится к основным для избирателей источникам информации (на сегодняшний день это телевидение) и обеспечивается либо доступом к широкому ряду свободных от цензуры и независимых друг от друга источников, либо политикой плюрализма на занимающих монопольное положение СМИ. В сочетании с демократическими процедурами, обеспечивающими подотчётность правительства перед избирателями, свобода слова становится одним из важнейших инструментов защиты всех прав человека. Как отмечал Карл Поппер, она также играет ключевую роль в обеспечении стабильности либеральной демократии, поскольку делает возможным подстройку работы правительства и даже политической системы в целом под объективные потребности общества[4].  Либерализм раскрыл этическую сторону свободы слова, которая на эмоциональном уровне стала доминировать над изложенным выше утилитарным взглядом. Здесь на первый план выступают человеческое достоинство и объективные потребности (естественные права), данные человеку от рождения. Эта концепция имеет христианские корни, и её ранние популяризаторы (начиная с Гуго Гроция) часто ссылались на цитату из Библии: «И сотворил Бог человека по образу Своему» (Быт. 1:27). Однако позже она была переформулирована Кантом в терминах светской теории, что принципы человеческого общества имеют фундаментальную естественную природу. Такой подход, впервые отражённый в американском «Билле о правах» и французской «Декларации прав человека и гражданина» (1789 года.), означает, что допустимы только такие ограничения на свободу слова, которые носят вынужденный и нравственно оправданный характер[5][6]:

В антиутопии Джорджа Оруэлла 1948 года «1984» (часть I, глава VII) персонаж Уинстон Смит рассуждает о вопросе, может ли Государство декларировать «2 + 2 = 5» как факт; он обдумывает мысль: если каждый поверит в него, сделает ли это его истинным? Смит пишет:

Допустимые ограничения свободы словаНа сегодняшний день среди легитимных, признанных международным правом, ограничений свободы слова числятся защита национальной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности, репутации и прав других лиц (в том числе, авторского права), конфиденциальной информации, правосудия[5]. Европейская комиссия по правам человека в свое время указала, что свобода выражения мнения не может использоваться в целях упразднения прав и свобод, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека (в частности, может запрещаться распространение идей, пропагандирующих идеологию нацизма, отрицающих трагедию массового уничтожения еврейского народа и направленных на разжигание нетерпимости и расовой дискриминации). Выводы такого рода основаны на так называемом парадоксе терпимости, согласно которому абсолютная терпимость может привести к распространению идей, призывающих к нетерпимости, что, в свою очередь, может подорвать сам принцип терпимости[7]. В практике Европейского суда по правам человека раскрываютcя разные аспекты права на свободу выражения мнений. ЕСПЧ признает необходимость свободы прежде всего политических мнений в как можно более широком понимании, при этом к вводимым препятствиям для такого выражения мнения относится строго. Даже высказывания, воспринимаемые как угроза национальной безопасности, территориальной целостности или общественному порядку, ЕСПЧ рассматриваются с точки зрения необходимости наименьшего ограничения. Менее привилегированным с этой точки зрения является художественное выражение мнения — ЕСПЧ полагает, что оскорбительные с религиозной или моральной точки зрения творческие работы могут подпадать под законные ограничения свободы выражения, поскольку могут быть оправданы целями защиты общественной нравственности или прав третьих лиц. Ещё меньшими гарантиями пользуется, по мнению ЕСПЧ, коммерческое выражение мнения («распространение информации, выражение идей или распространение изображений в ходе продвижения экономической деятельности, а также соответствующее право на получение такой информации»). Ограничение такого выражения мнения может быть оправдано предотвращением недобросовестной конкуренции или вводящей в заблуждение рекламы, а также защитой репутации или прав третьих лиц[8]. Что касается США, то там свобода слова гарантирована Первой поправка к Конституции США, и определяющими являются решения Верховного суда США о трактовке ее смысла. В одном из своих самых известных заключений член Верховного суда США Оливер Холмс писал: Самая строгая защита свободы слова не защитила бы человека, которому в театре вздумалось нарочно кричать «Пожар!», чтобы этой ложной тревогой вызвать панику… В каждом конкретном судебном разбирательстве дело сводится к вопросу о том, создают ли… используемые слова… реальную и сиюминутную угрозу… В своей современной формулировке этого принципа Верховный суд вынес решение о том, что «пропаганда применения силы или нарушения закона» пользуется защитой только в тех случаях, когда она не «направлена на подстрекательство к неминуемому совершению противоправных действий» или «неизбежно не приводит к их совершению», а также не «имеет своим результатом наличие вероятности подстрекательства к подобным действиям или их совершения»[9]. Воспитание и самоцензура

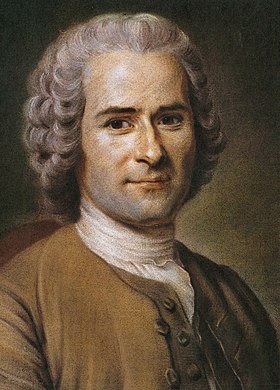

Многие либеральные мыслители, начиная с Ж. Ж. Руссо, отмечали важность обучения культуре свободы слова. По их мнению, ведение дискуссии с целью установления истины и терпимое отношение к альтернативным точкам зрения способствует прогрессу и согласию в обществе. Однако политические и культурные аспекты либерализма находятся в некотором противоречии друг с другом. С культурной точки зрения, свобода слова стремится к независимому от общества развитию собственных убеждений для каждого человека, самостоятельной формулировке им стандартов и жизненных целей. С другой стороны, народ, наделённый властью самоуправления, должен ей пользоваться разумно и на благо общества. Таким образом, люди должны не просто обладать свободой обсуждать все общественные вопросы, но и уметь использовать её для осуществления взвешенного выбора. Однако воспитание «ответственных граждан» выходит за рамки чистого образования и по сути является разновидностью цензуры, поскольку ставит личные убеждения в зависимость от общественной морали (А. де Токвиль). Ряд современных критиков указывают, что потеря самостоятельности мышления повышает риск манипуляций общественным сознанием. Тем не менее, большинство населения демократических стран (в особенности, консерваторы) находят такое вмешательство в сферу личности в той или иной степени оправданным и необходимым. Другой стороной данного вопроса является регулирование частных предприятий. Прежде всего это касается рекламы, которая является формой «коммерческой свободы слова» и которая часто подвержена многочисленным законодательным ограничениям во имя защиты потребителей, общественного порядка и честной конкуренции. Однако даже в отношении обычной свободы слова, государственное регулирование СМИ и ведущих рекламодателей, а также высокая доля государственных источников на рынке информации, приводит к «самоцензуре», когда частные СМИ вводят упреждающие ограничения из страха перед потерей существенных источников дохода. Самоцензуре подвержены также индустрии, доходы которых в значительной степени зависят от общественного мнения, например, киноиндустрия. В силу этого сторонники неолиберализма полагают, что ключом к обеспечению свободы слова является частная собственность и невмешательство государства в частную предпринимательскую деятельность. Они аргументируют, что это не только ставит барьер перед государственной цензурой и устраняет большинство поводов для самоцензуры, но и открывает дополнительные возможности для распространения независимых мнений, включая частные издательства и рекламу в прессе. С неолибералами не согласны леволиберальные сторонники государственного финансирования СМИ (а также избирательных кампаний, образования и т. д.) Они полагают, что гарантированная поддержка СМИ необходима, чтобы они функционировали независимо как от общественного мнения, так и от капитала.  Рейтинги свободы прессы и СМИ В области сравнительной политологии существуют организации и проекты, которые стремятся измерить уровень свободы слова в мире или отдельных регионах:

Методологии этих рейтингов опубликованы и включают как объективные параметры (например, число убитых в связи со своей профессиональной деятельностью журналистов), так и субъективные оценки экспертов (например, уровень самоцензуры в СМИ). Количественные показатели обычно считаются более надёжными, однако после статистической обработки не всегда отражают полную картину, поэтому их часто дополняют качественными параметрами[10]. Например, высокое число СМИ не обязательно свидетельствует об их разнообразии и отражении широкого спектра мнений. Распространение необъективной или непроверенной информации дискредитирует саму концепцию свободы СМИ. По мнению некоторых аналитиков, в конечном итоге самым важным критерием является то, прислушиваются ли СМИ к гражданам и действуют ли они от их имени[11]. Анализ используемых в этих индексах методик выявил ряд недостатков. Некоторые параметры имеют нормативный характер, например, рассматривают государственную собственность на СМИ или государственные субсидии частным СМИ как негативный вклад в свободу слова[10]. Это часто служило основанием для обвинений в предвзятости, а также в продвижении американских или европейских политических интересов. Далее, основным предметом изучения обычно является телевидение, пресса и радио, тогда как цифровым СМИ уделяется недостаточно внимания[11]. Несмотря на эти недостатки, многие эксперты полагают, что методики статистически последовательны и приходят к схожим выводам, так что они представляют собой важный, полезный и заслуживающий доверия инструмент для изучения свободы СМИ в мире[11]. С целью дальнейшего улучшения методик, ЮНЕСКО разработала ряд показателей, которые, по мнению организации, культурно и политически нейтральны[12]. Сама организация в настоящий момент не занимается измерением уровня свободы слова. Свобода слова по странамСм. такжеПримечания

Литература

Ссылки

Information related to Свобода слова |