|

Китайский язык

Кита́йский язы́к (также китайские, синитские, синитические языки[2]; самоназвания: кит. 中文, кит. трад. 漢語, упр. 汉语 и другие) — язык или языковая ветвь сино-тибетской языковой семьи, состоящая из множества идиомов, между которыми может полностью отсутствовать взаимопонятность[3][4]. Является наиболее распространённой на 2024 год совокупностью языков и диалектов с общим числом говорящих в более 1,3 млрд человек[5]. Китайские идиомы весьма сильно различаются между собой, и потому рассматриваются большинством языковедов как самостоятельная языковая ветвь, состоящая из отдельных, хотя и родственных между собой, языковых и/или диалектных групп[3][6]. Большинство из них записывается китайскими иероглифами, которые, однако, неодинаковы в разных странах, где широко используются китайские языки. Стандартная форма севернокитайского языка является официальным языком КНР (путунхуа) и Тайваня (гоюй), а также одним из шести официальных и рабочих языков ООН.[7] В России под словосочетанием «китайский язык» (в том числе в образовательных программах) чаще всего имеется в виду севернокитайский язык и/или его стандартные варианты такие как в КНР — путунхуа, на Тайване — гоюй, в юго-восточной Азии (в частности в Сингапуре) — хуаюй, основанные на пекинском диалекте севернокитайского языка. Терминология

СамоназваниеКитайские идиомы в целом называют «китайский язык; китайское письмо» (中文). Этот термин наиболее употребителен и нейтрален. Хотя у него может присутствовать коннотация «письменного языка» (文), он также используется и для обозначения устной речи. В КНР и на Тайване он неформально может использоваться для обозначения только севернокитайского языка, что противопоставляется, например, «тайваньскому языку» (台語 [台语]) и другим китайским идиомам, однако официально такое использование не приветствуется. В Гонконге и Макао же, напротив, понятие «китайский язык» (中文) обозначает прежде всего (устный) кантонский язык, в отличие от севернокитайского. Термин «язык хань; ханьская речь» (漢語 [汉语]) часто используется в КНР в контексте преподавания китайского (севернокитайского языка) иностранцам или этническим меньшинствам. У этого термина есть коннотация «устного языка» (語 [语]), однако он также используется и для обозначения письменного — например, в термине «древнекитайский язык» (古代漢語 [古代汉语]), который ныне доступен только в письменной форме. Термин «национальный язык; государственный язык» (國語 [国语]), обозначающий только севернокитайский язык, но не другие китайские идиомы, официально используется на Тайване, неформально также в КНР. Этот же термин в других странах Восточной Азии может означать соответствующие государственные языки: в Маньчжурской империи Цин так называли маньчжурский язык, ныне в Японии кокуго (国語 こくご) это «японский язык», в Южной Корее куго (國語 국어) — «корейский язык», в малайзийской китайской общине так называют малайский язык, и т. д. Термин «язык хуа» (華語 [华语]) также обозначает только севернокитайский, используется официально в странах Юго-Восточной Азии: Сингапуре, Малайзии, Индонезии и т. д. На Тайване этот термин используется вместо «национальный язык» (國語 [国语]) в контексте преподавания севернокитайского иностранцам или для различения с другими официально признанными языками, включая тайваньский язык и язык хакка. Термин «язык хань; ханьское письмо» (漢文 [汉文]) нечасто используется в современном Китае, но распространён в Японии и Корее применительно к классическому китайскому языку (камбуну и ханмуну, соответственно). Так, в Японии словари с классического китайского на японский будут называться кан-ва (漢和), в то время как словари с современных китайских языков (прежде всего севернокитайского) на японский называются тю-нити (中日). Вопрос «язык или диалект»Для китайских идиомов остро стоит вопрос об отнесении их к единому «китайскому языку» или группе родственных «китайских» или «синитических» языков. Аргументы в пользу термина «китайские языки» включают[8][9][10][11]:

Аргументы в пользу термина «китайские диалекты» включают[8][9][12][13]:

В КитаеНыне в самом Китае различные китайские идиомы в обиходе, в СМИ и даже в региональных законодательных актах часто называют «языками» (語 [语]). Например, используются названия[8]:

Эти термины регулярно используются в контрасте с названиями других языков, и даже с севернокитайским, к которому применяют термин «китайский, ханьский язык» 漢語 [汉语], например:

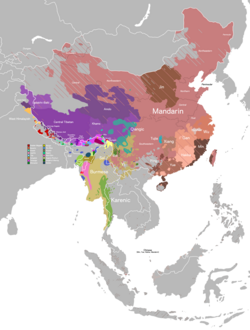

Про-партийный лингвист Ли Цзя из университета Ухани, уроженец Ляонина, в своей статье 2018 года указывал на преобладание таких терминов для идиомов Южного Китая и призывал бороться с ними законодательно. По его словам, такая практика показывает «изъяны в преподавании языковой идеологии», потворствует «распространению тайваньского сепаратизма на восточные прибрежные регионы» (на Тайване термин «язык» является официальным для языка хокло (тайваньского) и языка хакка)[8]. В научных публикациях в КНР может использоваться как термин «язык», так и «диалект». «Языковой атлас Китая» (издания 1987 и 2012 годов) называет крупные группы идиомов (кантонский, у, хакка и другие) «языками» (語 [语]), при этом классифицируя их как «китайские диалекты» (漢語方言 [汉语方言])[15]. Вне КитаяДо XX века граница между терминами «язык» и «диалект» была не совсем чёткой как в Европе, так и в Китае. Эти термины могли использоваться взаимозаменяемо: так, в Китае «Институт иностранных (европейских) языков» в Ухани назывался 方言學堂, буквально «Училище диалектов» (в 1922 году он был преобразован в Уханьский университет)[8]. Часто под термином «диалект» подразумевался любой локальный, не государственный идиом, независимо от лингвистической классификации: например, во Франции «местными диалектами», или «патуа» считались как родственный французскому окситанский язык, так и кельтский бретонский язык (сейчас же такое употребление слова «диалект» считается уничижительным). Схожая терминология применялась европейцами и для Китая, «китайским языком» в строгом смысле считался классический китайский (мёртвый книжный язык, исключительно письменный, аналогичный латыни в Европе), тогда как устные языки именовались «диалектами», которые обычно назывались в честь крупных городов, вокруг которых они бытовали: так, кантонский язык (юэ) назывался Cantonese (в честь Кантона); язык хокло назывался Amoy (в честь Амоя); восточноминьский язык назывался Hokchew (от Фучжоу); северный вариант севернокитайского назывался Peking dialect (в честь Пекина) и отличался от «придворного наречия» (the Court dialect) — лингва-франка дельты реки Янцзы, также относящегося к севернокитайскому[16][17]. В Сингапуре китайские идиомы, помимо севернокитайского, официально классифицируются как «китайские диалекты». Таким же образом, «индийскими диалектами» называются индийские языки, помимо официального в Сингапуре тамильского: бенгальский, пенджаби, маратхи, хиндустани и т. д[18]. В СССР дунганский язык, фактически являющийся диалектом севернокитайского с высокой степенью взаимопонятности, считался самостоятельным языком по политическим причинам (ср. такую же ситуацию с молдавским и румынским языками; урду и хинди; фарси, дари и таджикским, и т. д.). Чтобы избежать использования слов «язык» и «диалект» в современных научных работах могут использоваться другие, менее однозначные термины: идиом, тополект, регионалект, языковая разновидность и т. д.[9][19] РаспространениеИдиомы, относимые к китайским, распространены главным образом в КНР и на Тайване. На этих идиомах также говорят в китайской диаспоре: в странах Юго-Восточной Азии (Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филиппины и т. д.) традиционно бытуют миньские языки, прежде всего хокло, тогда как в чайнатауны Северной Америки (США и Канада) в основном мигрировали носители кантонского языка[15]. Этнически носителей китайских идиомов относят к ханьцам, и наоборот, «ханьцами» принято считать только этносы, говорящие на китайских языках. Так, чжуаны, более тысячи лет развивавшиеся в лоне китайской культуры, во время формирования понятия «ханьцы» в XX веке сами относили себя к ним, но официально в КНР были выделены в отдельное национальное меньшинство из-за того, что говорили на языке тай-кадайской группы[20]. В России, согласно переписи 2010 года, 70 722 (0,05 %) человек указали владение «китайским языком» (без уточнения), 502 человека указали владение дунганским языком, 8 человек — кантонским. Классификация Китайские идиомы относятся к сино-тибетской языковой семье. Они подразделяются на следующие группы (языки)[15][21][22]:

В 1980-е китайский лингвист Ли Жун выделил язык цзинь (晉語 [晋语]), который до этого объединяли с севернокитайским. В конце XX века были описаны группы идиомов, чья классификация затруднена: они распространены на сравнительно небольших территориях, но значительно различаются как внутри себя, как и от соседних им языков. К таким группам относятся:

В отличие от вышеперечисленных языков, преимущественно произошедших из среднекитайского, миньские языки и язык бай происходят напрямую от древнекитайского, отделившись от него примерно во II—I веках до н. э. В то же время язык бай могут не относить к китайским по социолингвистическим причинами (народ бай в КНР официально признан этническим меньшинством, в отличие от носителей миньских языков). В некоторых классификациях язык бай могут относить к «синитическим языкам», но не «китайским языкам» (в остальном эти термины синонимичны)[23]. Миньские языки (閩語 [闽语]) классифицируют следующим образом:

Классификация «Атласа языков Китая», выделяющая десять групп (языков), хотя и принята многими лингвистами, до сих пор остаётся спорной[22][24]. Расхождения обычно вызывает классификация ряда идиомов на стыке арелов. Так, в языке сян выделяют «старосянский» и «новосянский» — первый имеет общие черты с языком у, последний крайне близок севернокитайскому, но имеет общий субстрат со «старосянским»[25]. «Пинхуа» разделяют на северный и южный — последний испытал сильное влияние кантонского и близок к нему структурно, при этом даже наннинский кантонский слабо взаимопонятен с наннинским пинхуа, хотя более взаимопонятен со стандартным кантонским[26]. ПисьменностьКитайские языки записываются главным образом китайскими иероглифами. Подавляющее большинство из них — фоноидеограммы, состоящие из части, подсказывающей смысл («семантика» или «детерминатива») и части, подсказывающей чтение («фонетика»). Значительное число иероглифов употребляются чисто фонетически, то есть не подразумевая свой изначальный смысл. Часто так записываются служебные и просторечные слова, для которых трудно подобрать «свой» иероглиф. Например:

Китайские иероглифы по-разному стандартизированы в разных странах. В КНР используются «упрощённые иероглифы», в Японии — «новый стиль иероглифов». Варианты, используемые в других регионах, называют «традиционными» (в советской и российской терминологии их часто называются «полными»), однако они также не полностью совпадают друг с другом из-за разницы в типографических традициях. В КНР для традиционных иероглифов официально приняты «новые формы иероглифов», похожие начертания используются в Гонконге. «Ортодоксальные» варианты из словаря императора Канси 18-го века ныне используются только в ханча в Южной Корее. Традиционные иероглифы на Тайване слегка отличаются как от корейских, так и от гонконгских. В прошлом свои формы упрощения существовали в Сингапуре, но ныне они приведены в соответствие упрощению КНР. В конце 1970-х — начале 1980-х в КНР была сделана попытка ещё больше упростить иероглифы, в конечном итоге провалившаяся[27]. Традиционное направление письма — сверху вниз столбцами справа налево (крайне редко — наоборот). В 20-м веке распространилось горизонтальное письмо слева направо, как в латинице. Традиционное вертикальное письмо в современных текстах продолжает использоваться на Тайване, преимущественно в художественной литературе. Книжные и просторечные чтенияВ китайских языках один иероглиф может иметь несколько чтений. В ряде случаев это происходит из-за омографии — разные, несвязанные друг с другом слова записываются одним и тем же иероглифом. В других случаях оба чтения являются родственными дублетами, их называют «книжными» и «просторечными». Более всего это явление свойственно миньским языкам, в последние века оно распространяется в периферийных диалектах севернокитайского и языке у. Книжное и просторечное чтения могут быть взаимозаменяемыми, либо же употребляться в разных наборах слов. Просторечные чтения используются в повседневной лексике, часто — в конкретных значениях, тогда как книжные используются в формальной лексике или в абстрактных значениях. Например, в севернокитайском иероглиф 給 [给] имеет просторечное чтение gěi «давать; для (предлог)» и книжное jǐ «предоставлять» (часто в сочетаниях: 給予 [给予] jǐyǔ «предоставлять», 補給 [补给] bǔjǐ «(военное) пополнять, снабжать», 給養 [给养] jǐyǎng «снабжение, провиант»). Иногда к просторечным также относят чтения, подобранные для иероглифа по смыслу: например, в хокло иероглиф 肉 «мясо» имеет чтения jio̍k (из среднекитайского), he̍k (из протоминьского) и bah (из неизвестного некитайского языка) — последние два называют «просторечными». Такое же явление есть в японском языке, где «собственное» китайское чтение иероглифа называется онъёми, тогда как японское чтение, для которого иероглиф подобран по смыслу, называют кунъёми. ИсторияДревнекитайский период  Древнекитайский относится к сино-тибетским языкам. Произошедшие от него языки составляют одну из основных ветвей это семьи, наряду с тибето-бирманскими. Древнекитайский — самый ранний из зафиксированных в этой семье[21].

Древнейшие памятники китайского письма — гадательные надписи на панцирях черепах и бычьих лопатках — относятся к 13 веку до н. э. С 11—8 веков до н. э. сохранились надписи на ритуальных бронзовых сосудах. Их язык определённо является предком для современных китайских, однако их прочтение представляет трудности — обычно это короткие однотипные тексты, значительную долю в которых составляют имена собственные. Многие иероглифы в этих текстах, будучи изначально логографическими, используются не в своём «изначальном» значении, а чисто фонетически, для близких по произношению слов. В этот период также были написаны фрагменты книг из «конфуцианского Пятикнижия», в том числе большая часть «Канона стихов». Рифмы, используемые в последнем, служат важным источником для реконструкции древнекитайского произношения[28][30]. В 7—3 веках до н. э. появились надписи на дощечках из дерева и бамбука. В этот период создавались крупные тексты, составляющие основной корпус древнекитайской классики, такие как «Аналекты Конфуция», «Канон о пути и добродетели», «Мэнцзы» и другие. Из-за недолговечности материалов, а также циньских кампаний против конфуцианства («сожжение книг и погребение книжников»), многие тексты были полностью утеряны, лишь некоторые были сохранены в канонических передачах[21]. Древнекитайский язык описывается как не имеющий тонов, но допускающий кластеры согласных в начале и конце слога. Древнекитайская лексика перешла от преимущественно односложной к многосложной в эпоху Хань. Тогда же развились новые грамматические явления, такие как счётные слова. Несмотря на это, классический китайский — литературный язык Восточной Азии до XX век — в значительной мере брал за образец до-циньскую классику, в которой всё ещё предпочитались односложные слова[21][28][31][32]. Среднекитайский период «Среднекитайской» называют фонетическую систему, описанную в классических средневековых словарях-рифмовниках, таких как словарь «Разграничение рифм» (切韻) 601 года н. э., основанном на ещё более ранних словарях, ныне утерянных. Его переработанные версии, словари «Дополнение к рифмам» (廣韻) и «Собрание рифм» (集韻), были составлены в начале XI века. Согласно наиболее распространённой точке зрения, эти средневековые словари не отражали реальное произношение какого-то конкретного диалекта среднекитайского, но представляли усреднённое, стандартизированное чтение иероглифов в говорах Южных и Северных династий V—VI веков н. э. Стандарт был необходим для декламации конфуцианской классики — уже в поздний древнекитайский период было замечено, что некоторые фрагменты «Канона стихов» перестали рифмоваться[21][33]. Классические словари описывают в среднекитайском 36 инициалей и более чем полторы сотни финалей. В отличие от древнекитайского, среднекитайский был тоновым языком. Схожая тоновая система была в кадайских, хмонг-мьенских и вьетских языках — все они также имеют общие черты в грамматике. Хотя они не являются родственными, эти языки образуют языковой союз[21]. Несмотря на то, что классические словари пользовались авторитетом, в Средние Века продолжали происходить языковые изменения. В эпоху Тан диалект Чанъаня пришёл на смену языку бывшей столицы Цзянькана в качестве престижного. В книге «Чтения и смыслы всех сутр» (一切經音義) 807 года этот «новый» язык назывался выговором Цинь, тогда как «старый» язык неодобрительно назывался выговором царства У — позднее эта терминология была заимствована японскими учёными, словом го-он (吳音; японское го в севернокитайском читается у) был назван более ранний слой сино-японских чтений, привнесённый в Японию из Северного Китая корейскими буддийскими монахами[12][34][35]. В миньских языках (в «просторечном» их слое) отсутствуют некоторые фонетические изменения, произошедшие в позднем древнекитайском и среднекитайском. Фрагментарно такие же черты находят в кантонском и хакка. Так называемый «протоминьский» или «древнеюжнокитайский» язык, частичный предок современных миньских, отделился от остального древнекитайского примерно в 2—1 века до н. э., в эпоху Западная Хань, когда древние вьетские государства нынешнего южного Китая были завоёваны императором У и заселены носителями древнекитайского[21][36][37]. Новокитайский периодДо XX-го века основным письменным языком в Восточной Азии был классический китайский, основанный на древнекитайском языке конфуцианской классики. Разговорный же язык быстро изменялся, уже во времена империй Тан и Сун (7-13 века нашей эры) язык фольклорных сказаний и буддистских проповедей отличался от книжного. С точки зрения конфуцианцев, классический китайский был единственным «правильным» письменным языком, разговорные же языки не нуждались в своей письменной форме. Появление письма для устных языков было обычно связано с влиянием извне: монголов и чжурчженей в Северном Китае или буддистов в Южном Китае и Корее, позднее также христианских миссионеров[38][39]. Точный период обособления современных китайских языков, помимо миньских, установить трудно, вероятнее всего они начали распадаться к концу первого тысячелетия нашей эры. Эпоха СунВ книге эпохи Сун «Вместо ответов из-за хребтов» (嶺外代答), описывающей нынешний район Гуйлиня, упомянуты живущие там пять народов:

В этой книге также дан небольшой глоссарий местных слов. Лексика его напоминает современный язык хакка (細子 [细子] se-chṳ́ «ребёнок», 匱 [匮] khioi «уставший», 罌 [罂] âng «керамический сосуд, бутыль» и т. д.), некоторые термины, связанные с мореплаванием, напоминают кантонские (埋船頭 [埋船头] «причалить», 反船頭 [反船头] «отчалить»). Кроме того упомянуто, что соседние народы использовали письменность, основанную на китайской. Так, о Северном Вьетнаме говорится, что в их письме «лишь слово „цветок“ (花) не требует перевода», о байском государстве Дали — что оно использует классический китайский, но продолжает употреблять иероглифы императрицы У Цзэтянь, такие как 圀 (вместо 國 [国] «страна»). Также приводится список некоторых местных иероглифов, большинство из которых записывают язык вроде чжуанского[40][41][42]. Эпохи Мин и ЦинВ 14—17 веках, в эпоху империи Мин, разговорные языки стали всё чаще использоваться на письме. Произведения на разговорных языках использовались в «низкой» развлекательной литературе, обычно такой, которую предполагалось исполнять вслух: в разного рода песенниках, операх, в прямой речи в романах. Значительная часть разговорных произведений писалась на позднеимперском койне, основанном на южном диалекте севернокитайского языка (часто он условно называется «нанкинским», однако насчёт его происхождения существуют разные версии). Во многих произведениях, написанных в дельте реки Янцзы, заметно влияние языка у[38][43][44]. В царстве Корё в 14 веке были составлены книги «Ногольдэ» (老乞大 «Почтенный китаец») и «Пак Тхонса» (朴通事 «Толмач Пак»), учебники севернокитайского для корейских купцов и дипломатов. Ныне они сохранились в более поздних переработках, которые, как и западные работы 18—19 веков, различают в севернокитайском «придворное наречие» или выговор мандаринов (the Court dialect) и разговорный диалект Пекина. В 16 веке собственная письменность, хангыль, появилась для самого корейского языка. По теории, выдвинутой Гэри Ледьярдом, хангыль происходит от письма Пагба-ламы, бывшего официальным в Монгольской империи Юань для всех её языков, включая старомандаринский[45][46]. Отдельные иероглифы кантонского языка, бытовавшие в локальной переписке, упоминаются в различных глоссариях и заметках с эпохи Мин: 孻 [𡥧] lāai «последний» (изначально «последний ребёнок»), 冇 móuh «не иметь», 閂 [闩] sāan «запирать», 甩 lāt «отваливаться», 乸 ná «самка животного» и т. д. Самое раннее из найденных цельных произведений на кантонском — «Повесть о бумаге, украшенной цветами» (花箋記 [花笺记]), написанная в 16 веке. Она, как и другие ранние романы, относится к написанным полу-прозаическим языком песенникам — мукъюсю, «книгам деревянной рыбы» («деревянной рыбой» называется перкуссионный музыкальный инструмент, принесённый в регион буддистами). Позднее на кантонском стали издавать народные песни намъям (南音 «южные напевы») и лунчау (龍舟 [龙舟] «песни драконьих лодок»). В 19-м веке статус литературы на кантонском стремились поднять «Кантонские романсы» (粵謳 [粤讴]) литератора Чиу Чиюна (招子庸) и эпиграммы на исторические темы дипломата и поэта Лиу Яньтоу (廖恩燾)[38]. Миньское письмо впервые обнаруживается уже в эпоху Тан. В сатирическом стихотворении «Плачь по ребёнку» (哀囝詩 [哀囝诗]) VIII века употреблены сугубо миньские слова 囝 kiáⁿ «ребёнок», 郎罷 [郎罢] niû-pē «отец». Полноценные произведения на южноминьских языках сохранились с XVI века, самое ранее — переиздание 1566 года «Повести о личи и зеркале» (荔鏡記 [荔镜记]). Также на языке хокло с XVII века писались песенники (歌仔冊 koa-á-chheh), выработавшие устойчивую орфографическую традицию. Испанские миссионеры на Филиппинах активно изучали язык хокло, на котором говорили прибывшие из Фуцзяни иммигранты-санглеи, и в XVI—XVII веках составили его первые грамматики[47][48]. В XVII—XVIII веках разговорные языки всё чаще становились объектами лингвистического изучения. Сами их носители начали составлять словари-рифмовники, такие как «Постижение свода звуков» (彙音妙悟 Lūi-im biāu-ngō͘) для хокло, составленный около 1800 года, «Введение в категории рифм» (分韻撮要 Fānwáhn chyut’yiu) 1782 года для кантонского, «Восьмизвучие Цейка и Лина» (戚林八音 Chék-Lìng báik-ĭng) 18-го века для восточноминьского, или словарь «Дополнение к своду иероглифов» (字彙補) 1666 года, обнаруживающий влияние языка у[48][49]. Современный периодВ конце XIX — начале XX веков левые интеллектуалы в Китае, такие, как Лу Синь, Ху Ши, Чэнь Хэнчжэ, Чэнь Дусю и другие стремились реформировать письменный язык, отказаться от классического китайского в пользу просторечия (байхуа 白話 [白话]) и следовать принципу «как говорю, так и пишу» (我手寫我口). Изначально это движение поощряло письмо на всех китайских языках: так, Лу Синь и Ху Ши крайне хорошо отзывались о повести «Житие цветов Шанхая» (海上花列傳), написанной на языке у. Кроме того, в начале XX века популярность обрели «Истинное лицо чиновничества» (官場現形記) и «Девятихвостая черепаха» (九尾龜), также написанные на у. Тем не менее впоследствии под байхуа стало пониматься лишь письмо на стандартизированном варианте севернокитайского языка[10][21][50][51]. В ранние годы Китайской Республики был проведён ряд языковых реформ. Было разработано «официальное» произношение — сначала оно было полностью искусственным, с элементами как пекинского, так и старого «нанкинского» придворного наречия севернокитайского, однако затем, в 1932 году, оно было полностью основано на пекинском. «Национальный язык» (國語 [国语]), разработанный в Китайской Республике, в КНР был переименован в путунхуа[52][53]. В КНРВ 1982 году политика по распространению путунхуа была занесена в конституцию КНР, использование местных языков (как китайских, так и иных) в управлении, образовании и СМИ было ограничено. Например, для выхода телеканалов на спутниковое вещание требуется полный переход на путунхуа. В 2011 году попытка сократить вещание на кантонском в Гуанчжоу вызвала масштабные протесты[англ.]. Бо́льшие преференции получает контент на близких к путунхуа северовосточных диалектах севернокитайского языка, тогда как уже юго-западные его диалекты, распространённые в Сычуане и Чунцине, встречают препоны[54][55]. В городах, ставших главными объектами «политики по распространению путунхуа» (Наннин, Фучжоу и т. д.), а также претерпевших большой наплыв мигрантов (Сямынь, Ханчжоу, Шанхай и т. д.) процент владеющих местными языками стремительно падает, особенно среди молодёжи. С другой стороны, этот процесс осложняется другими факторами: большая часть мигрантов, прибывающих из сельских регионов и говорящих на севернокитайском, принадлежит к «плавающей популяции» — они склонны оставлять свои семьи в родных провинциях, их оседание в месте работы административными методами осложнено. Экономическое неравенство между развитым побережьем, говорящим на южнокитайских языках, и менее богатыми мандариноговорящими западом и севером, а также массовая миграция оттуда на восток в короткий промежуток времени вызывают социальные трения, усиливают региональную идентичность и запрос на сохранение местных китайских языков[8][56][57]. Школьное образование в КНР полностью переведено на севернокитайский, в некоторых школах использование учениками родных языков даже между уроками дисциплинарно наказывается. В то же время, в отдельных городах, таких как Сямынь, местные власти вводят программы по поддержке местных языков, включая культурные фестивали и школьные факультативы. Согласно некоторым исследованиям, локальные языки в КНР в условиях агрессивного продвижения севернокитайского выстраивают с ним единую систему: в некоторых случаях складывается ситуация, где дети воспринимают путунхуа как «формальный» и «учтивый» язык и говорят на нём со старшими, вырастая же, переходят на местный язык, воспринимая его как «неформальный» и «взрослый»[58][59]. В других странахЖёсткая политика по продвижению севернокитайского проводилась Гоминьданом на Тайване в годы военного положения (1949—1987). После демократизации власти Демократической Прогрессивной партии, напротив, стремятся поддерживать местные языки, прежде всего тайваньский (хокло), родной для 70 % тайваньских семей. Эта языковая политика рассматривается как важный элемент тайваньского национализма и движения за независимость Тайваня[60]. В Сингапуре с 1960-х проводится политика по продвижению севернокитайского языка и подавлению иных китайских языков, прежде всего хокло, которым до внедрения этой политики владело 80 % сингапурцев китайского происхождения, из них для половины он был родным языком. К настоящему времени на своих исторических языках говорят в быту лишь 11,8 % сингапурских китайцев, при этом число говорящих на севернокитайском в Сингапуре также стало падать — его основным соперником стал английский[61][62][63]. Фонетика В китайской фонетике принято делить слог на инициаль и финаль (в последнюю также включают тон). Финаль, в свою очередь, может иметь медиаль: глайд -w- или -j-, и терминаль: носовую -m, -n, -ŋ или смычную -p, -t, -k, -ʔ (в разных языках допусти́м разный набор терминалей). Из-за фонетической разнородности китайские языки сильно варьируются в числе слогов. Примерное количество зафиксированных слогов (то есть реально используемых, не теоретических комбинаций) с учётом тонов составляет[64]:

Инициали

В большинстве китайских языков (и некоторых соседних некитайских, вроде корейского) согласные различаются по придыханию: /p/ и /pʰ/, /t/ и /tʰ/, /k/ и /kʰ/ и т. д. Во многих современных транскрипционных системах для языков, где нет звонких согласных, включая севернокитайские пиньинь и палладицу, кантонский ютпхин, новую романизацию корейского и т. д. символы для глухих (p, t, k, c и т. д.) обозначают придыхательные согласные, символы для звонких (b, d, g, z и т. д.) — глухие непридыхательные.  Судьба древних звонких согласных — один из основных классификационных признаков. Они имелись в среднекитайском языке, ныне сохранились только в языке у, старосянском и в японских чтениях го-он[65][66]. В большинстве китайских языков историческая звонкость влияет на тон слога (сообщает ему «светлый» тон, см. ниже). В языках, где звонкие исчезли, они имеют разные рефлексы[15]:

Звонкие согласные также есть в хокло и японских чтениях кан-он, но их происхождение иное: они появились из-за деназализации носовых m-, n-, ng- и т. д.[66] Схожая деназализация ограниченно протекает сейчас в корейском языке. С другой стороны, в корейском носовой n- склонен полностью выпадать в начале слова (но не в середине), а инициаль ng- начала исчезать ещё в среднекорейском.

В среднекитайском языке существовали согласные tr, trh, dr (реконструируются как ретрофлексные /ʈ/, /ʈʰ/, /ɖ/ или альвеолопалатальные /ȶ/, /ȶʰ/, /ȡ/). В большинстве китайских языков они перешли в аффрикаты вроде /tʃ/ или /tʂ/, тогда как в миньских, японском и корейском они перешли во взрывные вроде /t/ (в последних двух упомянутых языках они могли также палатализоваться в /tɕ/ и т. п., но позднее и уже по их внутренним причинам). Это отражено в заимствованиях, означающих «чай» в западных языках: слова вроде русского чай происходят из не-миньских китайских языков (с.-кит. chá, кант. chàh), тогда как английское tea и схожие формы происходят от чтения этого слова в языке хокло (tê).

Наличие в языке ретрофлексных /ʂ/, /tʂ/, /tʂʰ/ — также важный классификационный признак. Они более характерны для севернокитайского языка, особенно его северных диалектов, где различаются ряды /ʂ/ — /ɕ/. В отличие от него, в стандартном кантонском языке (но не некоторых его диалектах) эти ряды слились в /s/, хотя ещё в начале прошлого века кантонский также различал /ɕ/ (ср. транскрипции в западных языках: Tsim Sha Tsui, Chiang Kai-shek[c], Fat-shan и т. д.).

Во многих китайских языках произошла палатализация велярных (например, /ki-/ > /tɕi-/), в том числе почти во всех диалектах севернокитайского, языков у, сян и гань, а также в северном хакка. Этот процесс проходил постепенно в разных местах, ещё в XIX веке в нанкинском севернокитайском /ki-/ сохранялось, что отражалось в топонимах в европейских языках: Пекин, Нанкин и т. п.

Финали  Для многих языков (включая севернокитайский, у, сян, хакка) характерна финаль, обозначаемая в синологической транскрипции как /ɿ/. Она произносится как гласная [ɨ] (как русская ы) или как слоговой согласный [z̩]. В южнокитайских языках финаль может образовывать сонорный слоговой согласный: /ŋ̍/, /m̩/. В большинстве современных языков, за исключение «просторечного» слоя миньских, а также некитайских японского и корейского, древние губные согласные (/p/, /pʰ/, /b/, в некоторых языках также /m/) распались на два ряда в зависимости от финали: перед древними финалями с медиалью /-j-/ и огублением они перешли в губно-зубные (вроде /f/, /v/ и т. п.).

В большинстве современных языков слились среднекитайские финали 支 -je, 脂 -ij, 之 -i и 微 -jɨj, при этом во многих языках они получили два рефлекса: один, как /ɨ~ɯ/ во многих китайских или /a/ в корейском, используется после фрикативных инициалей (/s-/, /ts-/ и т. п.), другой, обычно /i/, после остальных. В отдельных случаях они различаются, наиболее часто и последовательно — в просторечном слое в миньских языках.

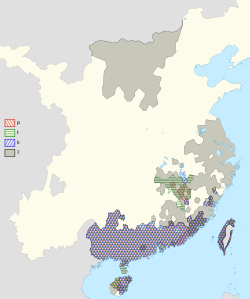

В традиционной фонетике финали на смычные -p, -t, -k описываются как аллофоны финалей на носовые -m, -n, ng в так называемом «входящем тоне». Исход входящего тона — ещё один важный критерий в классификации современных языков:

Тоны Все современные китайские языки являются тоновыми. Тоны (контуры высоты голоса) в них играют смыслоразличительную роль. Тоны впервые возникли в среднекитайский период, средневековые словари выделяют четыре тона: «ровный» (平), «восходящий» (上), «уходящий» (去) и «входящий» (入). Эти названия не являются описательными, они служат лишь иллюстрирующими тоны мнемониками (слово «ровный» 平 имеет ровный тон, слово «входить» 入 имеет входящий тон, и т. д.). В современных языках эти четыре тона затем разделились на две категории: «тёмные» (陰) тоны после древних глухих инициалей и «светлые» (陽) — после звонких. В стандартном севернокитайском обычно выделяют четыре фонематических тона. Также в нём есть так называемый «нейтральный» тон, произношение которого зависит от тона предыдущего слога. Кроме того, в севернокитайском есть несложные тоновые сандхи, например, 老鼠 lǎoshǔ «мышь» произносится [lau̯˧˥ ʂu˨˩] (то есть как láoshǔ); 一定 yīdìng «непременно» произносится [i˧˥ tiŋ˥˩] (как yídìng); 科學家 [科学家] kēxuéjiā «учёный» в быстрой речи произносится [kʰɤ˥ ɕy̯ɛ˥˦ t͡ɕi̯ä˥], и т. д.

В стандартном кантонском языке есть шесть фонематических тонов. Тоны в слогах на -p, -t, -k имеют те же тоновые контуры, что и в обычных, однако по историческим причинам их могут считать отдельно (тогда насчитывая 9 тонов). В кантонском нет тоновых сандхи, но ограниченно используется словообразование тоном: 糖 tòhng «сахар», но tóng «конфета»; 刷 chaat «тереть, чистить», но cháat «щётка» и т. д.

В языке хокло число фонематических тонов в большинстве диалектов составляет пять, однако для него традиционно применяется система из 8 тонов (при этом почти ни один диалект не различает все восемь, те или иные тоны сливаются в своих контурах). В хокло есть умеренно сложные тоновые сандхи: в интонационном отрезке изменяется каждый тон, кроме последнего. Имеется нейтральный тон, однако в хокло, в отличие от севернокитайского, у нейтрального тона фиксированный контур, не зависящий от тона предыдущего слога.

В шанхайском диалекте языка у есть пять тонов. Из-за того, что тоны в нём привязаны к другим фонетическим аспектам («тёмные» тоны сочетаются только с глухими инициалями, «светлые» — только со звонкими; «входящие» тоны используются только в слогах на [-ʔ]), некоторые анализы шанхайского сокращают число его фонематических тонов до двух. В языке у крайне сложные тоновые сандхи. Различают сандхи с левой вершиной (в отдельных словах) и с правой вершиной (в словосочетаниях). Например, слово 中國 [中国] tsónkoq «Китай» состоит из слогов 中 tsón /tsoŋ˥˧/ и 國 [国] koq /koʔ˥/, а целиком произносится /tsoŋ˥ koʔ˨˩/. Словосочетание 買酒 [买酒] macieu «покупать вино» состоит из 買 [买] ma /ma˨˧/ и 酒 cieu /tɕiɤ˧˦/, вместе произносится /ma˧ tɕiɤ˧˦/. В некоторых случаях тип сандхи влияет на смысл: 炒麪 [炒面] tshaumi может функционировать и как слово /tsʰɔ˧ mi˦/ «жареная лапша», и как словосочетание /tsʰɔ˦ mi˩˨/ «жарить лапшу».

ГрамматикаКитайский синтаксис характеризуется номинативным строем, относительно фиксированным порядком слов: определение всегда предшествует определяемому, чем бы оно (определение) ни выражалось: от одного слова до целого предложения. Обстоятельства, выраженные наречиями степени и т. п., ставятся перед глаголом; так называемые «дополнения» (времени, результата) обычно следуют за глаголом. Аффиксы немногочисленны, иногда факультативны, носят агглютинативный характер. Агглютинация не служит выражению отношений между словами, и строй языка остаётся преимущественно изолирующим. Китайские языки имеют развитую систему сложных предложений, образуемых союзным и бессоюзным сочинением и подчинением. Число и счётные слова В китайских языках отсутствует категория грамматического числа. С существительными активно используются классификаторы (также называемые счётными словами), обычно после числительных и указательных местоимений, а также в удвоении со значением «каждый»[67][68][69].

С небольшим набором слов, в основном с личными местоимениями, используются суффиксы множественного числа: кант. 哋 -deih, с.-кит. 們 [们] -men, хакка 兜 -têu, хокло -n, шанх. 拉 la и т. д.

В севернокитайском 們 [们] -men может использоваться не только с местоимениями, но и с простыми существительными, обозначающими людей: 朋友們 [朋友们] péngyǒu-men «друзья», 學生們 [学生们] xuéshēng-men «ученики» и т. п. В других языках такое употребление нехарактерно, например, в кантонском здесь скорее будет использовано общее счётное слово для нескольких объектов: 啲朋友 dī-pàhngyáuh, 啲學生 [啲学生] dī-hohksāang. Выражение принадлежности Принадлежность выражается посессивными частицами: кант. 嘅 ge, с.-кит. 的 de, хокло 兮 ê и т. д.

В кантонском языке принадлежность конкретных предметов выражается также с помощью соответствующих классификаторов. Пример выше, хотя он и грамматически корректен, в речи на самом деле скорее будет выглядеть так[68]:

В хокло местоимения множественного числа могут функционировать в качестве притяжательных, при этом подразумевая единственное число. Похожая структура существует, например, в корейском языке[67].

Посессивные частицы могут использоваться и после целого предложения, превращая его в определение[67][68][70]:

Глаголы-связки Базовым глаголом-связкой «быть (чем-то или кем-то)» в китайских языках является 是 (с.-кит. shì, хокло sǐ, шанх. zy) или 係 (кант. haih, хакка he).

Как связка со значением «быть, существовать, иметься» используется 有 (с.-кит. yǒu, кант. yáuh, хокло ǔ, шанх. yeu и т. д.). Связки в значении «быть (где-то), находиться» сильно различаются в разных языках:

Глагольные виды и дополненияВ китайских языках отсутствует категория времени глагола, но имеются системы глагольных видов, которые могут выражаться послеглагольными частицами, предглагольными наречиями, или модальными частицами в конце предложения.

В миньских языках и языке у видовая система не так развита. Частицы 辣 laq, 辣海 laq-he в шанхайском и 咧 leh, 佇咧 tī-leh в хокло могут обозначать продолженный вид (перед глаголом) или перфект (после глагола). В первом случае эти частицы сочетаются с глаголами, обозначающими длительные действия, во втором — однократные[67][69].

Широко используются дополнения («комплементы») результата и направления, представляющие собой другие глаголы и прилагательные, описывающие, каким образом протекает основное действие[67][68][70]:

Служебные глаголыВ китайских языках активно используются модальные глаголы. Будущее время может выражаться глаголами со значением «уметь» (с.-кит. 要 yào, кант. 要 yiu, хокло 卜 beh, хакка 愛 oi и т. д.) — обычно говоря об «объективных» фактах и в отдалённом будущем — или глаголами со значением «хотеть» (с.-кит. 會 huì, кант. 會 wúih, хокло 會 ě, хакка 曉 hiáu и т. д.) — говоря о «субъективных» фактах в близком будущем[67]. Предлоги обычно являются грамматикализованными глаголами. В англоязычных работах предлоги могут называть термином coverb, что иногда переводят на русский как «соглагол». Основное значение в них часто ещё просматривается, что влияет на порядок слов — в нём должен соблюдаться принцип временной последовательности[71].

В южнокитайских языках страдательный залог склонен маркироваться предлогом с буквальным значением «давать»: шанх. 撥 [拨] peq, кант. 畀 béi, хакка 分 pûn, хокло 予 hō͘ и т.д (тот же предлог часто вводит побудительный залог). В севернокитайском в таком значении обычно используются предлоги с буквальным значением «прилегать; сближаться» в южных его диалектах (как 着 zhuó [tso˨˩] в Сычуане или 挨 āi [ŋai˨˩] в Гуанси) или «звать; просить» в северных (叫 jiào или 讓 [让] ràng)[26].

Порядок слов при глаголе «давать» — одно из часто упоминаемых различий между севернокитайским («давать [кому] [что]») и южнокитайскими («давать [что] [кому]»)[26].

ПрилагательныеПрилагательные часто описывают как подвид глаголов: они могут принимать видовые частицы, не требуют глагола-связки. При этом в отличие от иных глаголов, прилагательные в обычных предложениях требуют наречия степени, хотя бы условного, как слова с буквальным значением «очень» в примерах ниже[67][68][70].

Китайские языки сильно различаются по части конструкций сравнения. Существуют три основных типа[26]:

Наречия обычно располагаются перед глаголом, хотя в кантонском существует небольшой набор постглагольных наречий, сложившийся, вероятно под влиением тай-кадайских или хмонг-мьенских языков[26].

Структура «тема—рема»Китайские языки относятся к топиковым, то есть тема высказывания может выноситься вперёд, тогда как рема может представлять собой самостоятельное подпредложение[68][70].

К топиковым языкам относятся также соседние восточноазиатские: японский, корейский, малайский и т. д. В классическом китайском для выделения темы могла использоваться частица 者 tsyae上, однако она не была так распространена, как は wa в японском или 는 neun в корейском.

ЛексикаМорфема, как правило, односложна. Часть старых односложных слов синтаксически не самостоятельны — они употребляются лишь как компоненты сложных и производных слов. В современных языках доминируют двусложные (двуморфемные) слова. По мере развития терминологии увеличивается число более чем двусложных слов[73]. Словообразование осуществляется способами словосложения, аффиксации и конверсии. ФразеологияКнижному языку характерны четырёхсложные идиомы (成語 [成语]), часто взятые из классической литературы и присутствующие также в некитайских языках синосферы: японском (ёдзи-дзюкуго), корейском (ханча-соно) и т. д.

В просторечии распространены иносказания-недоговорки (歇後語 [歇后语]), зачастую специфичные для конкретного языка или региона. Типичная недоговорка состоит из двух частей, в первой содержится иносказание или загадка, во второй — её раскрытие, часто с элементом каламбура.

河苦 hòh fú «речка горькая» звучит как 何苦 hòhfú «зачем горевать? какая разница?». Идиома означает, что о произошедшем не надо беспокоиться.

Чжу Бацзе — антропоморфная свинья в фольклоре. Идиома описывает ситуацию, когда человек будет осуждаем в любом случае, независимо от его действий. ЗаимствованияЗаимствования из других языков появляются ещё в древнекитайский период.

Как в древнекитайский период, так и в раннее средневековье (эпоху Тан) появляется множество заимствований и калек в лексиконе, связанном с буддизмом.

Другим источником заимствований были монгольский и тунгусо-маньчжурские языки, особенно в части географических названий.

В 19~20 веках многие японские неологизмы, составленные из китайских корней, были заимствованы в китайские языки.

Современные заимствования из западных языков могут передаваться иероглифами фонетически. Из-за разницы в фонетике между китайскими языками, заимствование, транскрибированное в одном из них, в другом китайском языке может звучать совершенно непохоже на свой источник.

АнтропонимикаКитайские имена традиционно используются носителями китайских языков и корейского. Полные имена обычно трёхсложные, с односложной фамилией и двусложным личным именем, хотя существует и другие комбинации. Фамилия наследуется детьми от отца, однако жены обычно не берут фамилии мужей. Из фамилий наиболее распространены:

Традиционно один человек мог иметь несколько личных имён: основное имя (名), детское имя (乳名), взрослое имя (字), прозвище (號 [号]), посмертное имя (諡 [谥]) и т. д., ныне это не практикуется, человек обычно имеет лишь одно официальное имя. В западных языках, включая русский, двусложные имена традиционно записывались через дефис, ныне такое написание сохраняется только в английском для тайваньцев, гонконгцев, корейцев, тогда как имена, транскрибированные пиньинем, записываются слитно. Также двусложные имена могли записывать с пробелом между слогами, в английском это более распространено в именах сингапурцев, в русском же языке так сейчас пишутся преимущественно корейские имена. См. также

Комментарии

Примечания

Литература

СсылкиInformation related to Китайский язык |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||