|

Le Castellard-Mélan

Le Castellard-Mélan, anciennement Le Castellard-Melan, est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Castellardiens[1]. GéographieLe village du Castellard est situé à 1 050 m d’altitude[2], dans la vallée du Graves. Le hameau de Mélan est situé sur un col donnant dans un vallon parallèle, les deux débouchant dans la vallée de Duyes.  Les communes limitrophes du Castellard-Mélan sont Authon, Hautes-Duyes, Thoard, Entrepierres, Saint-Geniez. ReliefLa montagne de Mélan dépasse les 1 700 m à la Grande Aiguille (1 708 m), et est franchie par le col de Font-Belle (vers Authon). EnvironnementLa commune compte 1 158 ha de bois et forêts[1]. Risques naturels et technologiquesAucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Digne-les-Bains-Ouest auquel appartient Le Castellard-Mélan est en zone 1b (risque faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques[3], et en zone 4 (risque moyen) selon la classification probabiliste EC8 de 2011[4]. La commune du Castellard-Mélan est également exposée à trois autres risques naturels[4] :

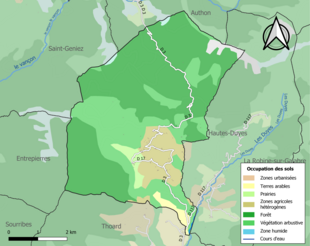

La commune du Castellard-Melan n’est exposée à aucun des risques d’origine technologique recensés par la préfecture[6]. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) n’existe pour la commune[6] et le Dicrim n’existe pas non plus[7]. La commune a été l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle liés à la nature du sol : en 1994 pour des inondations, glissements de terrain et coulées de boue, et en 2007 à cause de la sécheresse ayant entraîné elle aussi des mouvements de terrain[4]. Le tremblement de terre ressenti de la manière la plus sensible dans la commune est celui du 17 février 1947, avec une intensité macro-sismique de IV sur l’échelle MSK et un épicentre situé dans le Piémont[8]. ClimatEn 2010, le climat de la commune est de type climat méditerranéen altéré, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[9]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat de montagne ou de marges de montagne et est dans la région climatique Alpes du sud, caractérisée par une pluviométrie annuelle de 850 à 1 000 mm, minimale en été[10]. Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 10,1 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 17 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 891 mm, avec 7,1 jours de précipitations en janvier et 4,6 jours en juillet[9]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Auban », sur la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban à 14 km à vol d'oiseau[11], est de 13,4 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 714,2 mm. La température maximale relevée sur cette station est de 42,2 °C, atteinte le ; la température minimale est de −13,4 °C, atteinte le [Note 1],[12],[13]. Les paramètres climatiques de la commune ont été estimés pour le milieu du siècle (2041-2070) selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020[14]. Ils sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[15]. UrbanismeTypologieAu , Le Castellard-Mélan est catégorisée commune rurale à habitat très dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à 7 niveaux définie par l'Insee en 2022[16]. Elle est située hors unité urbaine[17]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Digne-les-Bains, dont elle est une commune de la couronne[Note 2],[17]. Cette aire, qui regroupe 34 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[18],[19]. Occupation des solsL'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (86,5 % en 2018), en diminution par rapport à 1990 (87,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (57,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (27,2 %), zones agricoles hétérogènes (9,7 %), prairies (2,1 %), terres arables (1,7 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (1,7 %)[20]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].  ToponymieLa localité du Castellard apparaît pour la première fois dans les textes vers 1200 (sous la forme Castellarium). Le nom vient du terme occitan castelar, qui désigne un château[21],[22]. Le d final n'est pas étymologique. Celle de Mélan apparaît pour la première fois dans les textes vers 1200 également (Melancum). Sans en être sûr, Ernest Nègre propose comme origine le terme occitan d’origine gauloise amelan, soit l’amélanchier, une espèce alpestre de néflier (dont le fruit est l’amelanco)[23],[24]. Charles Rostaing estime que le toponyme Mélan est antérieur aux Gaulois[25], les Fénié expliquant Melan par un oronyme (terme décrivant le relief) formé sur la racine préceltique Mel*[26]. Le 1er janvier 2011, l'orthographe du Castellard-Melan est changée en Castellard-Mélan[27]. Le nom de ses habitants est Castellardiens[1]. HistoireDans l’Antiquité, les Bodiontiques (Bodiontici) peuplaient la vallée de la Bléone, et étaient donc le peuple gaulois qui vivait dans l’actuelle commune de Mallemoisson. Les Bodiontiques, qui sont vaincus par Auguste en même temps que les autres peuples présents sur le Trophée des Alpes (avant 14 av. J.-C.), sont rattachés à la province des Alpes-Maritimes lors de sa création[28]. Au Moyen Âge, les Barras ont construit deux châteaux forts au Castellard (XIIIe siècle)[2]. Ils sont seigneurs de Melan du XIVe siècle à 1789[22], et prélèvent un péage sur la route de Sisteron à la vallée de la Bléone[29]. L’église Sainte-Madeleine dépendait de l’abbaye de Chardavon (actuellement dans la commune de Saint-Geniez), abbaye qui percevait les revenus attachés à cette église[30]. Les deux communautés relevaient de la viguerie de Digne. L’actuelle chapelle de la Madeleine, située sur l’ancienne limite entre les deux communes, était possédée en indivision par les deux communautés, et était église paroissiale pour les deux. Chaque 22 juillet, les deux communautés se retrouvaient pour le pèlerinage commun, pèlerinage qui s’est maintenu après la construction des églises paroissiales aux deux villages, vers le XVIe ou le XVIIe siècle[31]. Durant la Révolution, la commune de Melan compte une société patriotique, créée après la fin de 1792[32]. Pour suivre le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune du Castellard, qui s’appelait auparavant Châtelard, change de nom pour Rocher-Sec[33]. Les habitants d’Authon se sont longtemps rendu en pèlerinage à la Baume de Saint-Vincent, chaque 29 juin jusqu’en 1843, puis le dimanche de la Trinité[34]. La Deuxième République, amenée par la révolution de 1848, est une période mouvementée dans l’histoire de la commune. Après des promesses de démocratisation et de république sociale, c’est une république conservatrice qui s’installe, réprimant le camp progressiste. Dès 1848, Pierre Magnan est condamné pour avoir pris comme enseigne Le café des montagnards à Mélan (par référence à la Montagne de 1792-93)[35]. Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en application de l’article 110 de la Constitution. Après l’échec de l’insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République : Mélan, avec deux habitants traduits devant la commission mixte, est relativement peu touchée[36]. L’un des deux condamnés est Pierre Magnan. Après avoir participé à l’insurrection départementale contre le coup d'État, il s’est caché dans les montagnes. Condamné par contumace, il est poursuivi sans relâche par la gendarmerie et finalement arrêté en mai près de Feissal (actuelle commune d’Authon), avant d’être déporté en Algérie[35]. Comme de nombreuses communes du département, Le Castellard et Melan se dotent d’une école bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, une école dispensant une instruction primaire aux garçons fonctionne déjà dans chacun des deux villages[37]. Aucune instruction n’est donnée aux filles : ni la loi Falloux (1851), qui impose l’ouverture d’une école de filles qu’aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi Duruy (1867), qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne les concernent[38],[39]. Ce n’est qu’avec les lois Ferry que les filles des deux communes sont scolarisées. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les villages du Castellard et de Melan sont détruits par les Allemands qui pensaient que les villageois soutenaient les maquisards[40]. Les deux communes du Castellard et de Melan ont fusionné en 1973[41]. La nouvelle commune porte le nom de « Le Castellard-Melan » jusqu'au 1er janvier 2010 où l'orthographe est modifiée en « Le Castellard-Mélan »[42]. Politique et administrationListe des mairesIntercommunalitéLe Castellard-Mélan a fait partie, de 1992 à 2016, de la communauté de communes des Duyes et Bléone. Celle-ci a fusionné avec d'autres communautés de communes pour constituer la communauté d'agglomération Provence-Alpes Agglomération, existant depuis le . DémographieLe CastellardL'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[44]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[45]. En 2022, la commune comptait 62 habitants[Note 3], en évolution de −3,12 % par rapport à 2016 (Alpes-de-Haute-Provence : +2,84 %, France hors Mayotte : +2,11 %). Dans l'histoire démographique du Castellard, la crise des XIVe et XVe siècles (peste noire et guerre de Cent Ans) et le long mouvement de croissance jusqu'au début du XIXe siècle, est marquée par une période d'« étale » où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure de 1806 à 1856. L'exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique de longue durée. En 1921, Le Castellard enregistre la perte de la moitié de ses effectifs du maximum historique de 1841[47]. La baisse de population se poursuit jusqu'aux années 1970, la fusion avec Melan permettant simplement de stabiliser la décrue. Depuis, la population semble stabilisée autour d'une cinquantaine d'habitants. MelanL'histoire démographique de Melan est marquée par la crise des XIVe et XVe siècles (peste noire et guerre de Cent Ans) qui provoque un abandon complet du terroir. À la fin du XVe siècle, elle entame une longue croissance jusqu'au premier tiers du XIXe siècle. La période d'« étale » est quasiment inexistante (identifiée par Christiane Vidal en 1836-1841), l'exode rural commençant presque aussitôt après que le maximum historique ait été atteint. La baisse, plus précoce à Melan qu'au Castellard, est aussi plus rapide, puisque dès 1896, Melan enregistre la perte de la moitié de ses effectifs du maximum historique de 1836[49]. La baisse de population ne s'interrompt ensuite plus, jusqu'à la fusion avec Le Castellard. ÉconomieAperçu généralEn 2009, la population active s’élevait à 23 personnes, dont 1 chômeur[50]. Ces travailleurs sont majoritairement salariés (14 sur 22)[51] et travaillent majoritairement hors de la commune (16 actifs sur 22)[51]. AgricultureFin 2010, le secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) comptait trois établissements actifs au sens de l’Insee, sans emploi salarié[52]. Le nombre d’exploitations, selon l’enquête Agreste du ministère de l’Agriculture, est en légère augmentation dans les années 2000, passant de quatre à cinq, partagées entre élevages ovins et grandes cultures[53]. De 1988 à 2000, la surface agricole utile (SAU) a fortement augmenté, de 298 ha à 475 ha, alors que le nombre d’exploitations était divisé par deux (de neuf à quatre)[54]. La SAU s’est effondré lors de la dernière décennie, à 257 ha[53]. IndustrieFin 2010, le secteur secondaire (industrie et construction) comptait un établissement, n’employant aucun salarié[52]. Activités de serviceFin 2010, le secteur tertiaire (commerces, services) comptait trois établissements (avec un seul emploi salarié), auxquels s’ajoutent les deux établissements du secteur administratif, qui ne salarient personne[52]. D'après l’Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est importante pour la commune, avec entre plus de cinq touristes accueillis par habitant[55]. Plusieurs structures d’hébergement à finalité touristique existent dans la commune :

Les résidences secondaires apportent un complément appréciable à la capacité d’accueil[59] : au nombre de 25, elles représentent la moitié des logements de la commune. Cinq d’entre elles possèdent plus d’un logement[60],[61]. Culture locale et patrimoineLieux et monumentsLa dernière tour du château du Castellard, qui faisait 20 mètres de haut, s’est effondrée le 31 janvier 1977, le château est définitivement en ruines[62]. L’église du Castellard, sous le vocable de Notre-Dame selon Raymond Collier et l’Atlas historique de la Provence, de Saint-Étienne selon la DRAC : entre les murs et le plafond, une partie du mur est courbée : cette partie est colorée, peinte en trompe-l'œil de draperies et de motifs végétaux. Le plafond est orné d’une rosace, le chœur est peint de rinceaux et de rosaces (XVIIIe ou XIXe siècle[63],[22]). La cloche date de 1642[64], elle est classée au titre objet[65]. La chapelle Saint-Pierre, à Mélan[24], se trouve près de la grotte Saint-Vincent, sur le versant oriental de la montagne de Melan, et était l’objet d’un pèlerinage[31]. La chapelle Sainte-Madeleine peut voir sa fondation remonter au XIe siècle[31]. Chapelle Sainte-Madeleine du Castellard-Mélan. La cloche de l’église principale de Mélan date de 1686[64] ; elle est également classée[66]. Le vieux village de Mélan, qui était en ruines, est rénové depuis 1960 par le mouvement Scouts et guides de France : il leur sert de centre d’accueil, d’activité et de formation. Sites naturelsPersonnalités liées à la communeHéraldique

Voir aussiBibliographie

Articles connexes

Liens externes

Notes et référencesNotes

Cartes

Références

Information related to Le Castellard-Mélan |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||