|

Pont ferroviaire de Chatou

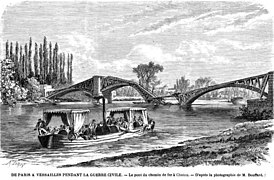

Le pont ferroviaire de Chatou permet le franchissement de la Seine par la ligne de Paris-Saint-Lazare à Saint-Germain-en-Laye entre les communes de Rueil-Malmaison et Chatou. Il est en fait constitué de deux viaducs, pour franchir deux bras de la Seine, qui sont séparés par un remblai sur l'île des Impressionnistes. Situation ferroviaireLe pont ferroviaire de Chatou est composé de deux viaducs ; le no 1, dit aussi « pont de Chatou »[1], long de 85 m, est situé au point kilométrique (PK) 14,4 et le no 2, dit aussi « pont de Croissy »[1], long de 96 m, au PK 14,6 de la ligne de Paris-Saint-Lazare à Saint-Germain-en-Laye, entre la gare de Rueil-Malmaison et celle de Chatou - Croissy[2]. Les deux ouvrages permettent le franchissement de la Seine qui, à cet endroit, comporte deux bras séparés par une île. Le pont dit de Chatou est un pont droit, situé sur le bras gauche, allant de la rive gauche (Rueil-Malmaison) à l'île tandis que celui dit de Croissy est un pont en biais, situé sur le bras droit, allant de l'île à la rive droite (Chatou)[1]. Le passage sur l'île s'effectue sur un remblai[3]. HistoirePremiers ponts (maçonnerie et bois)La Compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain fait franchir la Seine à sa ligne, entre Rueil et Chatou, à la hauteur de l'île du Chiard. Elle construit deux ponts en maçonnerie avec travée en charpente[4] de bois, pour franchir les deux bras du fleuve, qui sont reliés par un remblai réalisé sur l'île. La ligne et les ouvrages d'art sont inaugurés le [5],[6]. Comme les autres ponts de la ligne, les arches sont en bois ; chacun des ponts comprend trois arches de 27 mètres d'ouverture[7]. En 1848, des insurgés de Paris mettent le feu au pont du chemin de fer et saccagent la station de Chatou[6]. L'incendie détruit une seule arche de 33 mètres de portée. Celle-ci est reconstruite en bois[7] en quatre jours[8], pour un coût de 35 601,94 francs[9]. Deuxièmes ponts (en fer)Ponts d'origineLa Compagnie des chemins de fer de l'Ouest décide, en 1859, de reconstruire le pont qui franchit le premier bras de la Seine (pont de Chatou). Lors de la soumission, les offres varient entre pont en fonte et pont en fer ; cette dernière option, plus économique, est choisie[10]. Ses caractéristiques sont les suivantes : trois arches, ayant chacune une ouverture de 26,20 mètres, une longueur totale de 85,16 m, une largeur libre de passage de 7,40 m (entre garde-corps), une surface libre du tablier de 630,18 m2 et un poids total des fers du tablier de 231 530 kg[11]. Chacune des trois arches est portée par quatre arcs placés directement sous chaque file de rails ; leur espacement est donc de 1,5 m sous chaque voie et de 1,86 m pour l'entrevoie[12]. La compagnie de l'Ouest reconstruit en 1865 le pont en bois de Croissy, suivant le même modèle que celui de Chatou, « avec des arcs en fer et tôle »[10] avec pour caractéristiques : trois arches, ayant chacune une ouverture de 30,25 mètres, une longueur totale de 98,32 m, une largeur libre de passage de 7,40 m (entre garde-corps), une surface libre du tablier de 709,81 m2 et un poids total des fers du tablier de 325 000 kg[11]. Lors de la Guerre franco-allemande de 1870, au mois de septembre, peu avant le début du siège de Paris, les ponts sont volontairement[1] rendus inutilisables[13], pour assurer la défense de Paris, la Seine étant à Chatou la limite d'occupation par l'armée allemande[14]. Seule l'arche de la rive droite du pont de Croissy est restée intacte[1].

Ponts provisoiresLa ligne étant coupée, il est décidé de privilégier la rapidité de construction et d'édifier deux ponts « provisoires en charpente, selon le système américain, posés sur les anciennes culées ou piles, réparées préalablement ». Néanmoins, les ingénieurs prévoient également la reconstruction future en mettant les « fermes américaines en bois à côté des arcs en fer : on ferait ainsi, au moment de la reconstruction, le service du chemin de fer sur une seule voie et une grue roulante, installée sur deux poutres, permettrait la pose des différentes parties du pont métallique définitif »[1]. Le chantier commence le [3], pendant les évènements de la Commune de Paris et la circulation de trains reprend le [15]. Ce chantier d'une durée de deux mois est réalisé avec une moyenne de cent cinquante charpentiers présents chaque jour, avec une utilisation totale de 1 100 stères de bois[3]. Le cout, y compris les échafaudages, est de 1 659,38 fr le mètre linéaire pour une longueur totale des deux ponts de 156,60 m[16].

La qualité de la construction provisoire permet de repousser à 1873[17] la reconstruction en fer[18]. Ponts actuels (en fer)Le pont actuel, construit en 1876, est de nouveau partiellement détruit en juin 1940[17]. C'est l'arche centrale qui est détruite lors d'un bombardement. Elle est reconstruite en 1941. Ce pont est composé de deux viaducs de trois arches en fer avec des piles en calcaire et en pierre de taille[17]. Il devient un pont de la ligne A du RER en 1972. Depuis il a été rénové, par la RATP, en 1989 et en 2013[19].

Le pont vu par des peintres Auguste Renoir (1841-1919) a peint ce pont en 1881, sous la forme d'une huile sur toile, 54,5 cm × 65,5 cm, conservée au musée d'Orsay[20]. Maurice de Vlaminck a également représenté l'ouvrage d'art, notamment dans Pont de Chatou en 1906. Notes et références

Bibliographie

Voir aussiArticles connexes

Liens externes

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||