|

Энергетика России

Энерге́тика Росси́и — область народного хозяйства, науки и техники Российской Федерации, охватывающая энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление различных видов энергии[1]. По суммарным запасам первичных энергоносителей в соответствии с оценочными данными[2][3] Россия занимает второе место в мире после Соединённых Штатов Америки. В соответствии с данными Росстата[4], в 2017 конечное потребление топливно-энергетических ресурсов составило 644,0 млн тонн нефтяного эквивалента, из которых на уголь, кокс и торф пришлось 4,5 %, жидкое топливо — 17,5 %, газообразное топливо — 22,3 %, электричество — 36,7 %, тепло — 18,3 % и на биомассу и отходы — 0,7 %[5]. В 2017 году в России произведено 1048,5 млрд. кВт·ч электроэнергии, из них АЭС выработали 196,14 (18,73 %), ГЭС — 178,30 (17,01 %), ТЭС — 614,35 (64,25 %)[6]. Решающая роль в энергетическом комплексе принадлежит электроэнергетике, развитие которой определяет уровень научно-технического прогресса, качество жизни населения. Опережающие темпы электроэнергетики являются необходимым условием развития экономической модели[7] Базовым понятием в электроэнергетике является установленная мощность электростанций (в дальнейшем для краткости может использоваться термин «мощность»). Период 1991—2019 гг. характеризуется существенным снижением интегрального критерия эффективности функционирования электрических станций России — числа часов использования установленной мощности, а также конечного потребления электрической энергии и, в частности, в промышленности и сельском хозяйстве.    При этом отмечается значительное увеличение цен на электрическую и тепловую энергию. Электроэнергетика РоссииВ соответствии с ГОСТ 19431-84, электроэнергетика — раздел энергетики, обеспечивающий электрификацию страны на основе рационального расширения производства и использования электрической энергии[1]. Электроэнергетика СССРВ числе пяти временны́х этапов развития и функционирования электроэнергетики России, четыре пришлось на советский период: 1921—1940 гг. — план ГОЭЛРО. Опережающее развитие энергетики. Строительство 30 крупных районных станций. Развитие централизованного энергоснабжения. Использование местных видов топлива. Если в 1921 г. выработка электроэнергии на электростанциях России (в границах бывшего СССР) составляла 0,5 млрд кВт·ч, то уже к 1940 г. в бывшем СССР она достигла 48,6 млрд кВт·ч, а в России (в действующих границах) — 30,8 млрд кВт·ч; 1941—1950 гг. — во время Великой Отечественной войны разрушено 60 электростанций. На конец 1941 г. в бывшем СССР установленная мощность сокращается почти в 2 раза. Однако в 1946 г. по установленной мощности и объёму производства электроэнергии в бывшем СССР достигаются показатели довоенного уровня. В России уже в 1944 г. производство электроэнергии превысило довоенный объём и составило 32,7 млрд кВт·ч; 1951—1965 гг. — концентрация энергоснабжения за счет создания объединённых энергосистем (ОЭС), строительство мощных тепловых электростанций. Начало развития атомной энергетики. Формирование Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) СССР (1956 г.), ОЭС «Мир» (1962) в рамках стран-членов СЭВ. На конец 1950 г. производство электроэнергии в России составило 63,4 млрд кВт·ч и в 1965 г. — 332,8 млрд кВт·ч; 1966—1991 гг. — внедряется блочная схема компоновки электростанций. Единичная мощность блоков непрерывно повышается. Используется пар сверхкритических параметров. Создается Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ЕЭС СССР. Завершается формирование ОЭС «Мир» (1972) и ЕЭС СССР (1978). Строительство ЛЭП ультравысокого напряжения. Если в 1965 г., объём производства электроэнергии был равен 332,8 млрд кВт·ч, спустя 25 лет в 1990 г. выработка электроэнергии составила 1082,2 млрд кВт·ч. К этому временному этапу относится и начало внедрения рыночных отношений — создается федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности (ФОРЭМ). В 1991 году[8] ЕЭС СССР прекратила существование. Реформирование электроэнергетики. Разрушение вертикально-интегрированных энергосистем. Переход к либеральной модели ФОРЭМ. В 1990 г. производство электроэнергии в РСФСР составляло 1082,2 млрд кВт·ч. В 2015 году в России произведено 1067,5 млрд кВт·ч. Статистика электроэнергетики РСФСР, 1913—1990 гг.[9]

*Примечание: В границах бывшего СССР

Распределение электрогенерирующих производств по РоссииРегионы России

Установленная мощность электростанций России[9] — 275 786,45 МВт (2019), в том числе по регионам:

Объединённые энергосистемы  На конец 2019 года в составе ЕЭС России работали семь объединённых энергосистем (ОЭС). Параллельно работают ОЭС Центра, ОЭС Средней Волги, ОЭС Урала, ОЭС Северо-Запада, ОЭС Юга, ОЭС Сибири. Параллельно работающие в составе ОЭС Востока энергосистемы образуют отдельную синхронную зону. Установленная мощность электростанций ЕЭС России на 1 января 2020 года[10] — 246 343 МВт, в том числе:

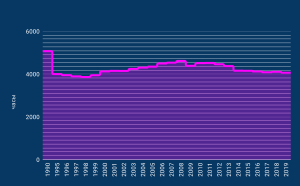

Основные тенденции в электроэнергетике России    Статистика электроэнергетики России, 1991—2019 гг.[9]

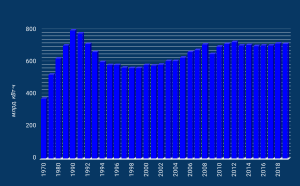

Структура установленной мощности электростанций и производства электроэнергии в РоссииНиже приведены данные по структуре установленной мощности и производства электроэнергии в России в 2019 г., согласно Росстату[9]. ТеплоэнергетикаТеплоэнергетика — раздел энергетики, связанный с получением, использованием и преобразованием тепла в энергию различных видов[1]. На конец 2019 г. на долю тепловых электростанций (ТЭС) в России пришлось 69,6 % в структуре установленной мощности и 63,7 % в структуре производства электроэнергии. В соответствии с приведёнными выше данными СО ЕЭС России в ЕЭС России в структуре установленной мощности ТЭС по технологиям 78,1 % составляют паросиловые турбины, 16 % — парогазовые, 5,2 % газовые и 0,8 % — прочие.   Крупнейшие конденсационные электростанции (КЭС) и электростанции с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии (ТЭЦ) России (1000 МВт и выше) на конец 2019 г. приведены на карте Google Maps: EES EAEC: Крупнейшие электростанции России Ядерная энергетикаЯдерная энергетика — раздел энергетики, связанный с использованием ядерной энергии для производства тепла и электрической энергии[1]. Атомная энергетика как в мире, так и в России берет свое официальное начало с 1 января 1951 г. — начала строительства в Обнинске Калужской области России первой в мире атомной электростанции.   Установленная мощность-брутто действующих атомных электростанций на 1 января 2021 г. — 30 497 МВт, или 66,4 % от суммарной установленной мощности реакторов действующих АЭС, эксплуатируемых в границах бывшего СССР с учётом стран Балтии. На конец 2019 г. на АЭС в России пришлось 11,0 % в структуре установленной мощности и 18,6 % в структуре производства электроэнергии. Динамика установленной мощности-брутто и производства электроэнергии-брутто атомных электростанций за период с 1970 по 2019 гг. приведена в соответствующих диаграммах. Гидроэнергетика  Гидроэнергетика — раздел энергетики, связанный с использованием механической энергии водных ресурсов для получения электрической энергии[1]. В соответствии с данными WEC 2010 Survey of Energy Resources, гидроэнергетический потенциал России (на конец 2008 г.)[9]:

На конец 2019 г. доля гидроэлектростанций в России в структуре установленной мощности электростанций — 18,8 %, в структуре производства электроэнергии — 17,5 %. Уровень использования общего технического гидроэнергопотенциала, рассчитанный исходя из производства электроэнергии-брутто на ГЭС за 2019 год, — 11,5 %. Динамика установленной мощности-брутто и производства электроэнергии-брутто гидроэлектростанций за период с 1970 по 2019 гг. приведена в соответствующих диаграммах[9]. В 2022 году мощность гидроэнергетики составляла 52 754 МВт[16].

Другие важнейшие разделы и сектора энергетикиНефтегазовый секторВ 90-е годы XX века основа топливной энергетики России — нефтегазовый сектор — активно приватизировался. В частные руки на различном основании были переведены наиболее выгодные активы сектора. К концу 1997 года государство сохранило за собой почти столько же компаний, сколько было и в частной собственности, но эти компании были не самыми крупными и качественными. С повышением цен на нефть государство попыталось переломить ситуацию. В 2003 году руководство страны предприняло действия по банкротству одной из крупнейших нефтяных компаний «ЮКОС» и распродаже её активов, которые в основном достались государственной компании «Роснефть». Далее государственной компанией (с лета 2005) «Газпром» был куплен менее крупный частный актив «Сибнефть». В итоге за 3 года с середины 2004 года по середину 2007 года государство увеличило своё присутствие в секторе с 16,41 % до 40,72 %[17]. С 2013 года под контроль компании «Роснефть» перешли и активы ТНК-BP. Основой топливной и в целом внутренней энергетики на 2010-е остаётся эксплуатация значительных газовых месторождений Западной Сибири (Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, в перспективе Бованенковское). В 2005 году добыча газа составила около 590 млрд м³, внутреннее потребление составило 386 млрд м³ — более половины всего энергопотребления в стране. Запасы природного газа на 2005 год оцениваются в размере 47,82 трлн м³, экспорт достигает значений 187 млрд м³/год. Кроме важнейших внутренних газопроводов «Средняя Азия — Центр», «Северное Сияние» и «Кавказ — Центр» для обеспечения надёжности поставок используются хранилища газа, из которых крупнейшее в Европе Касимовское ПХГ имеет рабочий объём 8,5 млрд м³. Действует сеть из более чем 218 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Крупнейшая газодобывающая и газотранспортная компания — государственная акционерная компания «Газпром». Второй по значению для внутренней энергетики подотраслью является нефтяная промышленность, обеспечившая на 2005 год внутреннее потребление в размере около 110 млн т нефти и газового конденсата, что составило около 20 % полного потребления энергоресурсов.  Крупнейшие нефтяные месторождения — Самотлорское, Приобское, Русское, Ромашкинское. Запасы жидких углеводородов на 2007 год оцениваются в размере не менее 9,5 млрд т, экспорт достигает значений 330 млн т/год. Крупнейшие нефтяные компании России: государственные — «Роснефть» и «Газпром нефть», частные — «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть». Основную долю (93 %) транспорта жидких углеводородов контролирует государственная компания «Транснефть», оперирующая магистральными нефтепроводами. Крупную сеть нефтепродуктопроводов контролирует также государственная компания «Транснефтепродукт», ранее отдельная, а с 16 апреля 2007 года входящая в состав «Транснефти». Нефтеперерабатывающая промышленностьВ стране действует 32 крупных нефтеперерабатывающих завода, общая их мощность составляет около 300 млн т, рабочая мощность на 2009 год — около 261 млн т. На внутренний рынок в 2010 году было поставлено около 33 млн т дизельного топлива, 29 млн т бензина, 6,6 млн т мазута и 5 млн т керосина. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы: Киришский НПЗ (рабочей мощностью 22 млн т), Омский НПЗ (19,5 млн т) и Нижегородский НПЗ (19 млн т). Инновационные энергетические проекты России. Привлечение иностранных партнеровГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по итогам совещания с председателем правления по вопросу создания центра технологий и разработок Энергетического технохаба «Санкт-Петербург» ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым, подписали соглашение по технологическому развитию совместных разработок[18]. Соглашение по реализации проекта было подписано в ноябре 2019 года между Санкт-Петербургом, «Газпром нефтью» и Агентством по технологическому развитию. Проект Энерготехнохаба предусматривает создание цифрового центра по разработке новых решений в энергетическом секторе, в том числе в нефтегазовой промышленности. После регистрации на онлайн-платформе, компании получат доступ к бизнес-планам и в дальнейшем смогут предлагать свои разработки. Главная цель создания хаба — привлечение на российский рынок зарубежных технологических компаний. Предприятиям и научным центрам технохаб позволит оперировать с крупными заказами в энергетике. В России в эту отрасль ежегодно инвестируется около 100 миллиардов рублей[19]. Интерес к проекту проявили более 20 компаний из различных стран. К созданию хаба подключились четыре петербургских вуза: «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», «ИТМО», «Технологический институт и ГУАП». Планируется, что к 2030 году количество высокотехнологических компаний в Санкт-Петербурге увеличится в шесть раз. С 1 октября 2020 года по инициативе компании «Газпром нефть» в России стартовала образовательная программа подготовки специалистов нефтегазовой отрасли по новым стандартам[20]. Добыча угля и других горючих ископаемых Несколько меньшую роль играет угольная промышленность, в 2005 году обеспечившая около 18 % потребности в топливе, поставив около 148 млн т топливного угля. Доказанные и разрабатываемые запасы угля в стране на 2006 год составляют около 157 млрд т, экспорт достигает 80 млн т/год. Крупнейшие разрабатываемые месторождения энергетического угля — месторождения Кузбасса и месторождения Канско-Ачинского угольного бассейна (Березовское, Бородинское, Назаровское). Крупнейшие угледобывающие компании «СУЭК», «Кузбассразрезуголь», «Южкузбассуголь», «Южный Кузбасс». Страна обладает значительными запасами горючих сланцев. Разведано около 35,47 млрд т, из них доказанных: в Ленинградской области — 3,6 млрд т, в Поволжье — 4,5 млрд т и республике Коми в Вычегодском бассейне — 2,8 млрд т. На Ленинградском и Кашпирском месторождениях имеются мощности, однако на 2007 год добыча практически не ведётся. Имеются крупные запасы природных битумов. Перспективы топливной энергетики в России заключаются в использовании научных достижений для уменьшения потери топлива и сырья и вовлечения в эксплуатацию новых месторождений. Топливно-энергетическая промышленность оказывает значительное негативное влияние на окружающую среду: при добыче полезных ископаемых нарушается почвенный покров, целые природные ландшафты. При добыче и транспортировке нефти и газа происходит загрязнение атмосферы, почв и Мирового океана. Энергетика возобновляемых источниковРоссия не является мировым лидером по использованию возобновляемых источников энергии: 19 % всей выработки электроэнергии составляют возобновляемые источники (преимущественно гидроэнергетика); для сравнения в Бразилии 85 %. В 2022 году мощность возобновляемой энергетики составляла 56 880 МВт[16]. Биоэнергетика  Биоэнергетика составляет лишь небольшую часть используемых энергетических ресурсов России. В 2022 году мощность биоэнергетики составляла 1 373 МВт[16]. ДревесинаИз возобновляемых ресурсов наиболее широкое применение имеет энергетическое использование древесины в виде дров. Это прежде всего отопление домов, приготовление пищи и подогрев воды в слаборазвитых сельскохозяйственных районах, где нет доступа к магистральному природному газу, относительно дорога доставка угля и имеются значительные лесные запасы. Наиболее высокая продуктивность, где возможно эффективное выращивание энергетических лесов, отмечается на Северном Кавказе, в Алтайском крае и центре Европейской части. Одним из перспективных направлений развития использования древесины можно считать технологии гидролиза. Торф До 1990-х годов ощутимую роль в топливной энергетике занимала торфяная промышленность, годовая добыча которой в середине 1970-х достигала 90 млн тонн. преимущественно топливного сырья, на середину 2000-х добыча торфа не превышает 5 млн тонн в год. Разведанные запасы торфа свыше 150 млрд т. (40 % влажности), ежегодно образуется до 1 млрд м³ торфа, основные запасы сконцентрированы в Западной Сибири и на северо-западе Европейской части. Ресурсы торфяных месторождений несколько более концентрированы, однако при этом зачастую ещё более труднодоступны, чем лесные. Некоторое количество торфа сжигается на электростанциях: Шатурская ГРЭС в 2005 году использовала 0,67 млн т., ТГК-5 в 2006 году применила 0,57 млн т. В Белгородской области работает две биогазовых электростанции — самая мощная в России станция Лучки (установленная мощность 3,6 МВт, годовая выработка — 29 млн кВт*ч электроэнергии и 27 тыс. ГКал тепла) и станция Байцуры (мощность 0,5 МВт, годовая выработка 7,4 млн кВт*ч электроэнергии и 3,2 тыс. Гкал тепла). Они представляют собой газопоршневые электростанции, работающие на биогазе, получаемом из отходов сельского хозяйства. Кроме энергии и тепла, станции производит в год соответственно 90 тыс. и 19 тыс. тонн органических удобрений[21][22]. Геотермальная энергетика Все российские геотермальные электростанции расположены на территории Камчатки и Курил. Крупнейшей геотермальной станцией в стране является Мутновская ГеоЭС на Камчатке. Её проектная мощность составляет 80 МВт, установленная — 50 МВт. Коммерчески целесообразным является размещение геотермальных установок в Западной Сибири, на Северном Кавказе, Камчатке и Курильских островах; суммарный электропотенциал пароводных терм только Камчатки оценивается в 1 ГВт рабочей электрической мощности. На 2006 г. в России разведано 56 месторождений термальных вод с дебитом, превышающим 300 тыс. м³/сутки. На 20 месторождениях ведётся промышленная эксплуатация, среди них: Паратунское (Камчатка), Казьминское и Черкесское (Карачаево-Черкесия и Ставропольский край), Кизлярское и Махачкалинское (Дагестан), Мостовское и Вознесенское (Краснодарский край). По имеющимся данным, в Западной Сибири имеется подземное море площадью 3 млн м² с температурой воды 70—90 °C. На конец 2005 года установленная мощность по прямому использованию тепла составляет свыше 307 МВт. Российский геотермальный потенциал реализован в размере чуть более 80 МВт установленной мощности (2009) и около 450 млн кВт·ч годовой выработки (2009). На 2022 год мощность геотермальной энергетики составляла 74 МВт[16]. Ветроэнергетика

Технический потенциал ветровой энергии России оценивается в размере свыше 50 трлн кВт·ч/год. Экономический потенциал составляет примерно 260 млрд кВт·ч/год, то есть около 30 % производства электроэнергии всеми электростанциями России. К перспективным зонам для строительства в России ветрогенераторов относятся побережья морей, острова Северного Ледовитого океана. Развитию масштабной ветроэнергетики в стране препятствует относительная доступность природного газа, снижающая интерес к ветрогенерации. Однако в таких отдалённых районах, не имеющих газоснабжения и выхода в энергосистему, как, например, Колыма или отдельные районы Камчатки, где действует маневренная гидроэнергетика, ветроэлектростанции могут успешно дополнять имеющуюся систему. Установленная мощность действующих ветряных электростанций в стране составляет (на 2018 год) около 134 МВт; суммарная выработка не превышает 200 млн кВт·ч/год. Наибольшей мощностью обладают (на 2020 год): Адыгейская ВЭС (150 МВт), Ульяновская ВЭС (35 МВт, Ульяновская область). Крупнейшие действующие ветропарки расположены в Крыму (см. Альтернативная энергетика Крыма), Ульяновской области (Ульяновская ВЭС), Камчатском крае, Чукотском автономном округе (Анадырская ВЭС), Башкирии (ВЭС Тюпкильды). В 2022 году мощность ветроэнергетики составляла 2 218 МВт[16]. Солнечная энергетикаКрупнейшая солнечная электростанция России, по состоянию на 2021 год, эксплуатируется в Республике Калмыкия, это Аршанская СЭС с установленной мощностью 115,6 МВт, вторая СЭС «Перово» с установленной мощностью 105,6 МВт, третья Старомарьевская СЭС с установленной мощностью 100МВт. Мощность более 50 МВт имеют также Самарская СЭС (Самарская область) — 75 МВт, СЭС «Николаевка» (Крым) — 69,7 МВт, Ахтубинская СЭС (Астраханская область) — 60 МВт, Фунтовская СЭС (Астраханская область) — 60 МВт. Крупнейшие солнечные электростанции расположены в Башкирии (Бурибаевская, Бугульчанская, Исянгуловская СЭС), Оренбургской области, Республике Алтай. В 2022 году мощность солнечной энергетики составляла 1 816 МВт[16]. Примечания

Ссылки

Information related to Энергетика России |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||