|

Crest (Drôme)

Crest (prononcer [kʁɛ]) est une commune française située dans le département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ses habitants sont dénommés les Crestois et les Crestoises[1]. GéographieLocalisationLa commune de Crest est située à 25 km de Valence (préfecture de la Drôme), 110 km de Grenoble, 131 km de Lyon, 213 km de Marseille et 591 km de Paris.

Relief et géologieSites particuliers : GéologieLe sol de Crest est riche en marne, molasse[2] et fossiles[3]. Hydrographie La Drôme, passant par Crest, traverse le département d'est en ouest, de sa source à la Bâtie des Fonds sur la commune de Valdrôme jusqu'à Livron. ClimatEn 2010, le climat de la commune est de type climat du Bassin du Sud-Ouest, selon une étude du CNRS s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[4]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat de montagne ou de marges de montagne et est dans une zone de transition entre les régions climatiques « Moyenne vallée du Rhône » et « Alpes du sud »[5]. Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 12,8 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 17,6 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 886 mm, avec 7,4 jours de précipitations en janvier et 4,6 jours en juillet[4]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Beaufort-S-Gervanne »sur la commune de Beaufort-sur-Gervanne à 11 km à vol d'oiseau[6], est de 12,8 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 936,4 mm[7],[8]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[9]. UrbanismeTypologieAu , Crest est catégorisée petite ville, selon la nouvelle grille communale de densité à 7 niveaux définie par l'Insee en 2022[10]. Elle appartient à l'unité urbaine de Crest, une agglomération intra-départementale dont elle est ville-centre[11],[12]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Crest, dont elle est la commune-centre[Note 1],[12]. Cette aire, qui regroupe 17 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[13],[14]. Occupation des solsL'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (62,4 % en 2018), en diminution par rapport à 1990 (64,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (28,7 %), zones agricoles hétérogènes (28,3 %), forêts (22,6 %), zones urbanisées (7,9 %), prairies (5,4 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (4,5 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (2,6 %)[15]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].  Morphologie urbaine  Quartiers, hameaux et lieux-ditsSite Géoportail (carte IGN)[16] :

LogementProjets d'aménagementsLe plan local d'urbanisme de Crest est approuvé le 17 mars 2006[17]. Il vise principalement l'aménagement des terrains inexploités ou inutilisés pour améliorer le cadre de vie dans la commune. Voies de communication et transportsRéseau routierLa commune est traversée par les routes départementales D 93, D 104, D 164, D 38 et D 888. Transports en commun Les lignes 21, 25, 26, 27 et 28 du réseau Valence Romans Déplacements relient Crest aux autres communes de la Drôme[19]. Transport à la demandeUn service de transport pour se déplacer à travers la commune : Mouv' à Crest. Ce service est accessible à tous sur réservation téléphonique, certains jours de la semaine[20],[21]. Réseau ferroviaireLa gare de Crest est située sur la ligne Valence-Livron-Aspres-sur-Buëch. Les trains TER Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-côtes-d'Azur passant par Crest, relient Romans-Bourg-de-Péage à Gap ou Briançon. Elle est aussi desservie par le train de nuit Intercités Paris-Briançon. La gare de Valence TGV, située à 35 km de Crest donne accès aux lignes à grande vitesse qui desservent, Paris à 2h, Lyon et Avignon à 0h30, Marseille à 1h, Genève à 3h et Bruxelles à 4h. Risques naturels et technologiquesRisques sismiquesLa commune de Crest a été touchée par un tremblement de terre d’intensité V-VI sur l’échelle MSK le 13 mai 1901. À l’épicentre, situé à Manas, l’intensité était de VIII[22]. InondationsCrest a subi de nombreuses crues de la Drôme[23]. Les risques d'inondation sont étudiés, détaillés et encadrés dans le cadre du plan de prévention des risques (PPR)[24]. Autres risquesToponymieAttestationsDictionnaire topographique du département de la Drôme[25] :

ÉtymologieDe l'occitan crest, lui-même du latin crista « crête d'un oiseau » qui a pris, comme en français, le sens de « crête de montagne, sommet, cime ».

HistoirePréhistoireProtohistoire Une fouille préventive au passage du TGV Méditerranée sur la commune de Crest a été réalisée entre novembre 1995 et juin 1996 par Jean-Michel Treffort et son équipe d'archéologues. Le site fouillé, dénommé Bourbousson 1, situé sur la rive droite de la Drôme, a permis d'identifier un habitat hallstattien daté du Ve siècle avant notre ère[27]. Sur ce site, fréquenté dès le néolithique, ont été mises en évidence les conditions du développement de l'agriculture (épierrements et murs de pierre sèche délimitant les champs, terrasses de culture). Réoccupé dans la première moitié du Ve siècle avant notre ère, il s'y développa un habitat groupé, qui a pu être parfaitement daté grâce à la présence de céramique d'importation de Grèce et d'amphores massaliotes, ainsi que par des objets métalliques (fibules)[28]. L'occupation fut de courte durée, celle d'une génération, entre 500 et 440, mais permit l'édification de plusieurs bâtiments en terre et en bois ayant chacun une surface approximative de 40 m2[29]. Les bâtiments sont de deux types :

Entre ces bâtiments, constituant un village, existaient différentes parties domestiques (fosses-silos, greniers) et des allées ou chemins empierrés[30]. La fouille du site a permis de recueillir 24 000 tessons de céramique, dont 95,5 % non tournées. La céramique tournée était d'importation (amphores massaliotes et poteries attiques à vernis noir). Il fut aussi exhumé 200 objets métalliques, dont nombre de parures typiques de la civilisation de Hallstatt[31]. L'outillage lithique était composé de meules en grès ou en basalte, de polissoirs et de petites enclumes. Un seul outil, une aiguille à chas, était en os[32]. Bourbousson 1, situé au débouché d'une importante voie transalpine qui se croisait avec une piste protohistorique menant de Massalia à Lugdunum[33], est le témoignage de l'influence hallstattienne en vallée du Rhône. Il marque la frontière entre la vallée de la Drôme et le Tricastin où, à 40 kilomètres, se trouvent Le Pègue et l'oppidum Saint-Marcel sous influence méditerranéenne[32]. Antiquité : les Gallo-romainsLa base de la tour date du IVe siècle[34]. L'auberge de Bourbousson   La découverte à Crest, sur le site de Bourbousson 3, d'une caupona gallo-romaine datée du IIIe siècle est due aux chantiers de fouilles ouverts sur le tracé du TGV Méditerranée. Une équipe d'archéologues, sous la direction de Véronique Bastard, a pu dégager les restes d'un bâtiment quadrangulaire de 264 m2. La façade sud de celui-ci était précédé par deux pavillons d'angle réunis par une pergola. Cet ensemble formait cour. L'accès principal de l'auberge se situait à l'est et se faisait par un chemin raccordé à la voie romaine. À l'ouest, une ouverture menait à un lucus (bois sacré) où ont été retrouvées des offrandes monétaires[35]. L'intérieur de l'auberge était subdivisé en six salles organisées autour d'une pièce centrale de 54 m2, celle-ci était surmontée d'une mezzanine. Elle comportait un foyer qui servait tant pour la cuisson des aliments que pour le chauffage. Sur ces côtés a été identifiée la présence de plusieurs vaisseliers ainsi que celle d'un grand coffre de bois contenant des réserves de nourriture. La mezzanine permettait de stocker d'autres réserves, essentiellement des céréales, des légumineuses et des fruits. Ont été identifiés parmi ces réserves alimentaires de l'orge, des fèves, des lentilles, des betteraves, des pommes, des noix et des noisettes[35]. De la grande cuisine on accédait à une pièce toute en longueur, la salle à manger, qui a pu être identifiée grâce à une multitude de fragments de poterie et de reliefs alimentaires[36]. Sise au pied d'une colline, orientée plein sud, l'auberge de Boubousson avait pris la place d'un petit établissement agricole du début du IIIe siècle. Celui-ci fut totalement transformé lors de sa nouvelle affectation. La toiture fut refaite en utilisant, en alternance, des tuiles à rebord (tegulae) et des tuiles canal (imbrices), la charpente reposant sur des murs en briques crues (adobe) suivant les préconisations de Vitruve. Tous les sols étaient en terre battue, la cour pavée de petits galets et des gravillons recouvraient les voies d'accès[37]. Le site de Bourbousson 3 a permis de retrouver, dans une resserre de l'auberge, deux reilles d'araire qui ont été datées du courant du Ve siècle. Ces instruments aratoires, forgés d'un seul tenant, qui se présentent sous la forme d'un soc en forme de triangle ou de losange prolongé par une tige, ont été étudiées par Michel Feugère. Le premier est long de 45 cm et pesait 3 kg, le second de 62 cm pour 3,25 kg. Ces socs primitifs sont considérés comme faisant partie des plus grands objets en fer provenant de cette période de l'Antiquité[38]. Sur ce même site ont été recueillies 596 monnaies romaines toutes de billon ou de bronze à l'exception de deux pièces d'argent à l'effigie de l'empereur usurpateur Magnence qui furent frappées à Lyon en 351-352. Dans ce lot, 445 pièces ont été identifiées avec certitude. Sylviane Estiot, qui s'est chargée de cette étude, a regroupé ce numéraire en trois ensembles. Le premier ne comprend que neuf pièces. Elles ont été retrouvées groupées près de l'auberge de Bourbousson et semblent provenir d'une bourse perdue. Le second se compose des 247 monnaies provenant du sol en terre battue de l'auberge. Le troisième, qui est le plus important avec 329 pièces, a été retrouvé dans le lucus autour d'un bloc carré de molasse et correspond à un dépôt votif[39]. Du Moyen Âge à la RévolutionAndré Borel d'Hauterive dans l’Armorial du Dauphiné donne les indications suivantes : famille nombreuse et puissante qu'Aymar du Rivail, historien du Dauphiné, prétend être d’origine roturière (in diensi agro ignobilis arnaudarum gens, page 419) et qui fit bâtir la ville de Crest, la Baume-des-Arnauds et Chastel-Arnaud.

La seigneurie[25] :

Après être sortie ruinée des guerres de religion, la ville connait une accalmie au XVIIe siècle notamment grâce à son fort développement économique rendu possible en raison de l'implantation d'industries fabricants du coton, de la laine ou encore de la soie[40]. Plusieurs gouverneurs s'y succèdent jusqu'à la Révolution. Une pièce de théâtre écrite au XIXe siècle par Madame C*** de T*** (Camille de Tertulle, marquise de La Baume-Pluvinel), intitulée Catherine Bouliane[41], évoque l'entourage du gouverneur de la ville et château de Crest en 1660, notamment les familles Bouliane et Richaud, ainsi que David Rigaud, marchand et poète. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le lieu-dit Soubeyran, sur la rive gauche de la Drôme, abrite des moulins à papier que la famille Gaillardon (David, Sébastien, Etienne) fait prospérer. D'autres moulins à papier essaimeront en amont et au nord de Montpellier à l'instigation de cette famille[réf. nécessaire]. 1627 : le château est démantelé[25] sur ordre de Louis XIII qui le trouvait potentiellement dangereux. Le donjon fut épargné et devint la tour de Crest. 1742 (commerce dans la ville de Crest) : 75 marchands ou fabricants[25]. 1786 (commerce dans la ville de Crest) : 30 marchands, 20 cordonniers, 7 boulangers, 20 cabaretiers, aubergistes ou cafetiers, 11 muletiers[25]. Avant 1790, Crest était l'une des dix villes du Dauphiné dont les consuls siégeaient à la tête des députés du tiers état (dans les États généraux de cette province).

De la Révolution à nos jours En 1790, Crest devient le chef-lieu d'un district (ou arrondissement) comprenant les cantons d'Allex, Aouste, Bourdeaux, Chabrillan, le Plan-de-Baix, le Puy-Saint-Martin et Saillans. La réorganisation de l'an VIII (1799-1800) en fait le chef-lieu de seulement deux cantons :

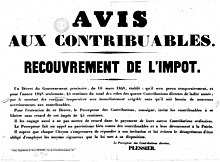

Elle fut chef-lieu de district de 1790 à 1795[réf. nécessaire]. Deuxième République L’annonce de la révolution de février et la proclamation de la Deuxième République provoquent un immense espoir populaire. La ville nomme une députation dont le maire Moutier légitimiste ne fait pas partie, pour la fête de l’avènement, le 12 mars[43]. Et ce jour est l’occasion pour une petite émeute de s’attaquer au bureau d’octroi. Le vote de l’impôt des 45 centimes (soit 45 % d’augmentation des contributions directes) en mars provoque des remous. S’il n’est exigé que pour 1848, il est largement refusé et perçu à seulement 35 % en juillet. Pour en améliorer le recouvrement, le préfet fait installer un demi-bataillon à Crest[44]. Lors de la campagne pour les élections législatives de 1849, il n’y a que deux listes en présence dans la Drôme : une bonapartiste, une républicaine. La liste bonapartiste dispose de tous les soutiens, presse, administration, Église catholique[45]. Mais la population reste hostile : lors d’un déplacement en campagne à Die, Bonjean est accueilli par les cris « Vive la Montagne ! Vive Ledru-Rollin ! Vive Mathieu ! »[46]. Et les élections sont remportées par les républicains qui envoient six députés sur sept à l'Assemblée. Le commissaire de la république, Ferlay, met en place des mesures autoritaires pour réduire l’influence de la gauche dans la Drôme. Elles sont facilitées par la proclamation de l’état de siège à la suite du complot de Lyon. Et pour prévenir une résistance armée à ces mesures, il fait collecter les armes de guerre détenues par les habitants, exceptés ceux jugés surs. Une colonne de 500 soldats de la garnison de Valence passe ainsi de commune en commune pour ramasser les armes de guerre détenues par les habitants qui ont normalement été déposées en mairie[47]. Cette opération est renouvelée fin juillet 1850 avec le passage d'une deuxième colonne, moins imposante, de 100 hommes du 7e de ligne[48]. Pour pouvoir s'organiser malgré la surveillance et la répression, les républicains et les socialistes organisent un réseau de sociétés secrètes dans la Drôme, comme en Provence (où elles sont appelées chambrettes) (voir la section dédiée sur l'article Histoire de la Drôme). À Crest, l'instituteur Bouvier joue un grand rôle dans leur diffusion et leur activité[49]. Mais, après l’affaire du faux complot de Valence, le préfet décide de frapper un grand coup en lançant un grand coup de filet, le 6 août 1850. À 4 heures du matin (heure solaire, 6 heures heure actuelle), 37 perquisitions ont lieu dans 20 communes du département, dont Crest, où sont concernés un plâtrier, un médecin et un instituteur. Leurs domiciles sont fouillés par trois pelotons de 10 soldats du 32e de ligne, avec de maigres résultats : un sabre chez un plâtrier, des journaux suspects chez un médecin, qui est arrêté, et rien chez un instituteur[50]. Cet instituteur, Antoine Bouvier, est cependant compromis dans l’affaire du complot de Lyon et arrêté à Crest début décembre, ainsi que le secrétaire de la société de secours mutuels L’Abeille Jean-André Chambrier[51]. Le premier est condamné à dix ans de prison, le second bénéficie d’un non-lieu[52]. Afin de prévenir toute prise d’armes, les autorités font rechercher activement armes, poudre et balles, ainsi que les outils nécessaires à leur fabrication. Une compagnie du 17e de ligne, soit 64 hommes, opèrent de multiples perquisitions dans la commune fin février 1851[53]. Fin novembre, l’avocat et rentier Jean François Moutier démissionne de son poste de maire (à 61 ans). Coup d’État du 2 décembreLe 3 décembre, quand la nouvelle du coup d'État du 2 décembre 1851 arrive dans la Drôme, le préfet Ferlay et le général responsable de l’état de siège dans le département le pressent de se rallier. Il réunit donc le conseil municipal et reprend son poste, avec l’accord de son conseil municipal, et fait placarder l’avis sur les murs de la ville. Le soir, les ouvriers et les gens du peuple s’assemblent dans les cafés, puis partent en manifestation, attaquent l’octroi. Les gendarmes chargent, sabre au clair, mais sont malmenés et se replient dans la gendarmerie, où ils sont rejoints par le maire, apeuré. Il fait demander des renforts[54], qui arrivent le 4 et se déploient sur la place principale : une soixantaine d’hommes du 2e d’artillerie, à cheval et à pied. Les cafés suspects sont fermés, les chefs républicains sont poursuivis, mais seuls un huissier et un menuisier sont arrêtés. Les chefs locaux, Bouillard, Barnouin, Danjou, Giraud, parcourent la campagne pour faire sonner le tocsin, expliquer les plans et organiser les rassemblements et la descente vers Crest[55]. Le 5, le détachement du 2e d’artillerie est renforcé par l’arrivée de 74 nouveaux artilleurs, dont 47 chevaux ; de son côté, le maire organise une garde de notables, commandée par un général en retraite, et renforcée par les sapeurs pompiers. Parmi ceux-ci, la moitié refuse les ordres ; leurs armes sont distribuées à des civils[56]. Deux colonnes convergent vers Crest de l’Est : celles de la vallée de la Sye et celle de la vallée de la Gervanne. La seconde, qui compte environ 1200 personnes en arrivant à Aouste, parlemente avec le maire Gresse qui leur bloque le passage avec une petite troupe improvisée, puis décide de contourner Aouste par les coteaux. Ce sont donc plusieurs centaines de personnes qui arrivent à la tour de Crest par les hauteurs. La garde de notables improvisée par le maire Moutier installe une garde sur la tour de Crest ; une compagnie du 32e d’infanterie, arrivée de Romans dans la journée, est postée au-dessus, au niveau de la chapelle. Enfin, six barricades défendues par les artilleurs arrivés la veille et le matin permettent de tenir les principales entrées dans la ville. Arrivant par le haut, les insurgés de la Gervanne et de la Sye cherchent à se rallier les soldats ; mais c’est une fusillade nourrie qui leur répond, à laquelle les insurgés répondent. Un reliquat de 300 à 400 d’entre eux s’installe pour passer la nuit, recevant de l’aide, des encouragements et des informations (pas toujours vraies) des Crestois, certains leur donnant abri pour la nuit. Pendant la nuit, les patrouilles circulant dans et autour de la ville subissent de multiples accrochages : un soldat du 2e d’artillerie, envoyé en reconnaissance, est tué dans la nuit[57]. Le soir du 6, la colonne des insurgés de Grâne, Chabrillan et La Roche-de-Grâne arrive par le sud-ouest au pont sur la Drôme. Le maire Moutier a fait élever une barricade en avant, rive gauche (au sud), défendue par 20 fantassins commandés par un jeune officier Crestois sortant de Saint-Cyr, 10 artilleurs à cheval et une vingtaine de membres de la garde de notables. Les insurgés, au nombre de plusieurs centaines, décident d’avancer, plaçant au premier rang leurs otages Blancs[58]. Les insurgés s'avancent, cherchant à rallier les soldats ; mais les officiers commandent le feu, et trois salves dispersent la colonne, faisant deux morts et de nombreux blessés. Les artilleurs font une sortie, achevant de disperser les opposants, qui répliquent par quelques coups de fusils : un artilleur est blessé mortellement. Les otages profitent du tumulte pour s’enfuir. Les soldats font quelques prisonniers, et ramassent des armes, chapeaux et souliers abandonnés par les insurgés en fuite[59]. Craignant d’autres attaques plus conséquentes, le capitaine d’artillerie demande des renforts à Valence, et deux escouades lui arrivent à la fin de la nuit. L’une est pourvue de deux pièces d’artillerie ; l’autre vient de disperser les insurgés de Montvendre. Avec ces nouveaux moyens, il fait dégager son flanc nord, où campaient toujours les insurgés de la Gervanne et de la Sye : peu aguerris, ils se dispersent au premier coup de canon. Il fait aussi surveiller les chefs républicains, fermer les cafés « Rouges ». Enfin, il renforce la défense des accès de la ville, remplaçant la barricade au sud du pont sur la Drôme par une redoute armée d’un canon[60]. Le matin du 7, un ancien zouave qui semblait observer trop souvent les dispositions prises par les militaires est arrêté, ainsi qu’un instituteur[61]. En début d’après-midi, à 14 heures (heure solaire, 15 heures heure actuelle), le commandant d’artillerie décide de porter un détachement en avant de la redoute du pont, comportant infanterie, cavalerie et une pièce d’artillerie. Il s'installe à 2 km de la Drôme, à un carrefour. En face, arrivent les insurgés de Bourdeaux et Dieulefit, au nombre de plusieurs milliers (5000 à 8000 selon les contemporains, 4000 à 5000 selon l’historien Robert Serres), principalement des hommes, mais aussi des femmes. Ceux qui viennent des hameaux les plus éloignés ont marché une quarantaine de kilomètres dans le froid, et sont levés depuis la veille. La colonne fait une pause dans un creux, les hommes s’abreuvent au tonneau transporté sur une charrette, et les sections et bataillons sont remis en place. Les hommes armés de fusils, bien que souvent inopérants (rouillés, manquant d’une pièce, de poudre, de balles), sont placés en avant. Les insurgés sont convaincus que les soldats vont se rallier à eux, et poussent des cris en ce sens : « Vive l’artillerie et l’infanterie ! Vivent nos frères ! Vive la République ! ». La réponse des militaires les surprend : un premier boulet de canon est tiré, et coupe un arbre en deux ; la charge est alors lancée, un deuxième coup de canon décapite un Puy-Saint-Martinois. Certains insurgés sont galvanisés par cette mort et tirent sur les soldats ; d’autres fuient. Mais ceux qui attaquent sont suffisamment nombreux pour faire reculer le détachement de soldats, qui se replie sur la redoute dans la précipitation. Le canon est cassé dans le repli. Outre la redoute, les soldats s’embusquent dans une maison isolée ou autour du pont[62]. Les insurgés armés se rallient, approchent, et envoient un émissaire parlementer, crosse en l'air[63]. Les artilleurs tirent à mitraille, faisant de très nombreux blessés chez les insurgés. La charge est battue au tambour, et une fusillade nourrie se déclenche des deux côtés pendant deux heures. Un artilleur est tué sur son canon. Mais, petit à petit, les insurgés, mal armés, mal commandés, se replient à la nuit tombante. Les 150 ou 200 derniers sont dispersés par une charge de cavalerie[64]. C’est la fin des affrontements à Crest ; plusieurs autres marches contre Crest eurent lieu, mais elles échouèrent toutes[65]. Le bilan de ces deux jours d’affrontement à Crest est de trois artilleurs tués et un blessé[66]. Pour les insurgés, le décompte est plus difficile : il y a au moins sept morts et 18 blessés que les archives permettent d’identifier formellement. Pour les sources d’époque, toujours du côté de la répression, les chiffres varient entre 40 et 300 tués ou blessés, tous notant que de nombreux insurgés tués ou blessés ont été relevés par les indemnes et cachés par la suite ou enterrés clandestinement[67]. Répression des insurgésAlors que la répression dure toujours, vient le plébiscite destiné à légaliser le coup d’État après coup, les 21 et 22 décembre. Les fugitifs sont encore traqués par les gendarmes et l’armée qui quadrillent la campagne, les perquisitions se succèdent, l’état de siège est encore en vigueur. Les autorités laissent entendre que si les habitants votent « bien », les condamnations seront moins sévères. Alors que les bulletins ‘’Oui’’ sont imprimés et fournis aux électeurs, l’impression et la distribution des bulletins ‘’Non’’ est interdite, et c’est aux électeurs qui souhaitent s’opposer au plébiscite de fabriquer eux-mêmes le leur. Enfin, le vote se fait en remettant le bulletin plié au maire qui le glisse lui-même dans l’urne. Dans ces conditions, le secret du vote n’est pas respecté : les dossiers des inculpés mentionnent si la personne a voté ‘’Oui’’ ou ‘’Non’’, le fait étant parfaitement connu des autorités[68]. Dans ce climat de peur, la commune vote ‘’Oui’’ à 86 %, contre 92 % dans la France entière et 86 % dans le département[69], ce que les autorités célèbrent en faisant chanter un ‘’Te Deum « pour la victoire de l’ordre sur l’anarchie » et adresse une lettre des plus laudatives au prince-président[70]. Parmi les prisonniers de la tour de Crest, le menuisier de Saou, qui s’était caché en ville. Il fuit par les toits, saute par dessus une rue, mais est finalement prise 28 décembre[71]. Les insurgés arrêtés sont envoyés dans les prisons des préfecture et sous-préfectures, Valence, Romans, Montélimar, Die, Nyons. Mais, très rapidement pleines, le général Lapène doit réquisitionner d’autres locaux à Valence comme à Montélimar. Devant la saturation des locaux, le général Lapène décide le 14 décembre de déplacer les condamnés à la tour de Crest, qui selon les estimations peut en retenir 250. Au nombre de 66 dès le 15 décembre, ils sont 205 le 30, 274 le 6 janvier, 367 le 13, et 457 le 23 janvier. Là aussi, on doit délester la prison : 32 hommes sont renvoyés à Valence, et 60 installés dans la maison Chabrières proche du pont sur la Drôme, qui ne dispose que de 19 lits. Malgré cela, les autorités vont jusqu’à y interner jusqu’à 100 prisonniers, soit 40 de plus que la capacité maximale). Au total, 639 hommes et femmes ont été incarcérés à Crest (tour et maison Chabrières)[72]. La tour est ainsi devenue le symbole de la répression de l’insurrection de décembre 1851 dans le département de la Drôme[73]. Les conditions d’internement sont épouvantables : pas de moyens d’hygiène, couchage à même la dalle, sans chauffage lors de cet hiver très froid (la Drôme charriait des glaces dès le 6 décembre), absence ou couvertures en nombre insuffisant, insuffisance de la paille[74]. Un total de 32 d’entre eux sortent de la tour pour un séjour à l’hôpital, par suite de blessures durant les combats ou des mauvaises conditions de détention. Au moins un y meurt. D’autres prisonniers perdent la raison[75]. Colis et courriers sont censurés[76], et pour percevoir les colis que leur envoient leurs familles, les prisonniers doivent régler une taxe de 10 centimes. Les conditions de détention sont progressivement durcies, avec des restrictions aux visites le 10 janvier[77], et l’interdiction de fumer et la suppression de la lumière (qui était pourtant aux frais des prisonniers[78]) le 17 janvier. Cette dernière est particulièrement gênante la nuit, la totalité de la surface des cellules étant occupée par les prisonniers couchés, ceux voulant se lever pour aller aux urinoirs devant ainsi marcher sur les autres pour les rejoindre[79]. Le 30 janvier, ils sont encore 383 à la tour[78]. Des prisonniers de la tour, 159 sont libérés et placés en résidence surveillée dans leur commune. Le sauf-conduit qui leur est délivré leur permet de faire la route jusqu’à leur domicile, sans s’en écarter. Sept sont jugés par le conseil de guerre de Lyon ; environ 200 sont déportés en Algérie. Pendant que la municipalité lance une souscription en faveur des familles des trois artilleurs morts au combat de Crest, le curé de la commune, Genthon, et son collègue le pasteur Manson, eux, en font une au profit des victimes du même combat, mais de l’autre côté de la barricade. Ils recueillent les sommes données par 261 personnes, pour un total de 2350 francs[80]. Le conseiller municipal de Crest, Joseph Prudhomme, visite les prisonniers, qui lui sont reconnaissants : ils signent collectivement une lettre de remerciements, un autre lui dédie un poème[81]. Le 3 avril, 75 hommes sont libérés et placés en résidence surveillée dans leur commune d’origine. Les cent derniers sont répartis entre Valence et Montélimar le 6 avril, date à laquelle la tour est vide de tout insurgé[82]. L’occupation militaire de la ville ne va pas sans accrochages, désagréments et délits commis par la force armée. En mai, trois militaires du 52e de ligne sont écroués pour vol des provisions destinées aux prisonniers de la tour. En juin 1852, deux militaires du 65e de ligne sont arrêtés pour vol avec effraction. Enfin, les soldats hébergés à l’hôtel de ville jettent leur urine sur l’escalier[83]. La tour de Crest devient une prison d'État au XVIIIe siècle[25]. Second EmpireLa tour de Crest reste utilisée comme maison de correction et comme caserne. En 1891, c'est une propriété privée[25]. Première Guerre mondialeUn camp de concentration pour Tsiganes d'Alsace-Lorraine de 1915 à 1919 fut créé dans la commune[84],[85]. Seconde Guerre mondialeEn juillet 1944, dans le cadre de la répression du maquis du Vercors, les Allemands amenèrent à Crest et à Saint-Donat des unités de supplétifs, anciens soldats de l'Armée rouge fait prisonniers, issus des républiques soviétiques du Caucase ou d'Asie centrale : ils maltraitèrent les habitants, pillant et violant. La population locale pensait qu'il s'agissait de Mongols[86]. Le , en préparation du débarquement de Provence, la ville souffre d'un bombardement américain[87]. Histoire récentePolitique et administrationTendances politiques et résultatsAdministration municipaleListe des mairesRattachements administratifs et électorauxLes cantonsJusqu'en 2015, Crest était le chef-lieu de deux cantons, la commune elle-même était divisée entre ces deux cantons (ce qui est rare pour une commune de moins de 10 000 habitants) :

À la suite d'un décret de 2014 modifiant le découpage des cantons du département et prenant effet dès les élections départementales françaises de 2015, il ne subsiste plus qu'un seul canton[91]. Politique environnementaleEspaces verts et fleurissementEn 2014, la commune obtient le niveau « une fleur » au concours des villes et villages fleuris[92]. Développement durableEn 2010, la commune de Crest a été récompensée par le label « Ville Internet @@ »[93]. La commune a engagé une politique de développement durable en lançant une démarche d'Agenda 21 en 2006[94]. Seize points de collecte permanente de déchets recyclables sont implantés dans la commune[95]. Finances localesBudget et fiscalité 2020En 2020, le budget de la commune était constitué ainsi[96] :

Avec les taux de fiscalité suivants :

Finances locales de Crest de 2000 à 2018[97]. Jumelages

Population et sociétéDémographieL'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[99]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[100]. En 2022, la commune comptait 8 712 habitants[Note 2], en évolution de +3,96 % par rapport à 2016 (Drôme : +2,64 %, France hors Mayotte : +2,11 %). Services et équipementsL'ancien hôpital (ou site de Sainte-Marie), situé sur les hauteurs de la ville, conserve son activité notamment pour tout ce qui est des activités para-hospitalières. On y retrouve : une crèche pour les petits au rez-de-chaussée, l'EHPAD Armorin[103], les jardins de la tour et les flamands et enfin l'unité d'autodialyse[réf. nécessaire]. Une médiathèque départementale assure la liaison avec l'ensemble des bibliothèques des communes voisines, située à côté de la gare (place Alexandre Soljenitsyne) et en face du lycée Francois Jean Armorin. Elle propose plusieurs milliers d'ouvrages pour adultes et enfants, une grande salle de consultation, des conférences et événements autour de la lecture, et possède un parc informatique permettant l’accès au catalogue de la bibliothèque et à internet. Enseignement Crest est située dans l'académie de Grenoble. La commune dispose de :

La commune possède aussi une école de musique et de danse[105]. SantéLa commune est dotée d'un hôpital disposant d'un service d'urgences employant 290 personnes[106] pour 199 lits[107]. Un nouvel hôpital est construit à côté du collège Tibor-Revesz-Long, dans le quartier Mazorel[108]. Manifestations culturelles et festivitésPlacée aux portes des Préalpes, proche du Diois, Crest est une ville de passage pour tous les habitants de la vallée de la Drôme. La commune propose un calendrier festif et culturel varié :

Crest a connu son unique marche des fiertés le 11 mai 2013[118]. Loisirs

SportsQuarante-deux associations sportives sont recensées en août 2012[119]. De nombreux équipements sportifs sont à disposition dans la commune dont quatre gymnases, un mur d'escalade, une salle d'haltérophilie, un boulodrome, une salle d'escrime, un terrain de rugby, un terrain de football, un club de tennis, un centre équestre, une piscine municipale, un dojo et un skatepark[120]. La manifestation sportive la plus importante est le Challenge Vallée de La Drôme qui rassemble chaque mois de mai plusieurs milliers de participants, amoureux de la course à pied[réf. nécessaire].

En 1977, l'US Crest a été finaliste du championnat de France 1re série de rugby à XV[réf. nécessaire].

En 2018, Le club de Football du village (Entente Crest-Aouste) se qualifie pour la première fois de son histoire pour le 8e tour de la Coupe de France de Football[121]. Médias

CultesChristianisme

JudaïsmeIslamAssociation culturelle musulmane de Crest[127]. AutresÉconomieLa ville se caractérisait jusqu'en 1985 par une importante activité économique. Il ne reste plus que le cartonnage, la plasturgie et l'artisanat d'art. L'activité commerciale est en mutation. Crest reste attractif pour ses environs[réf. nécessaire]. AgricultureEn 1992, l'agriculture se composait de polyculture (céréales, graines fourragères, ail), d'élevage (porcins, caprins, pintadeaux de la Drôme (AOC). Les produits locaux sont le Picodon et la pogne[34]. Entreprises et commercesTrois zones d'activité dont une en cours d'implantation, existent dans la commune : la Z.A.C Condamine (2,44 ha), la Z.I la Plaine (8,33 ha) et le futur Ecoparc dans le quartier Mazorel[128]. TourismeL'été, Crest vit essentiellement du tourisme de la vallée de la Drôme[réf. nécessaire]. Revenus de la population et fiscalitéEn 2009, le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal de Crest est de 18 734 €[129] (contre 21 157 € dans l'ensemble du département de la Drôme[130]). Parmi ces foyers fiscaux, 42,1 %[129] sont imposables (contre 50,2 % dans le département de la Drôme[130]). Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2019 : médiane en 2019 du revenu disponible, par unité de consommation : 19 580 €[131]. EmploiEn 2009, l'emploi total représente 4 067 personnes[129] (contre 203 335 personnes dans l'ensemble du département[130]). En nombre de personnes, l'emploi à Crest représente donc 2 % de l'emploi total du département.. Le taux de chômage des 15-64 ans représente 14,8 %[129] de la population active (contre 12,1 % dans la Drôme[130]). La situation économique du bassin de Crest est particulièrement difficile : plus d'un tiers des habitants est contraint de travailler dans la région valentinoise[réf. nécessaire]. Culture locale et patrimoineLieux et monuments La cité médiévale s'est construite à même une crête rocheuse, surplombée par la tour de Crest, donjon médiéval classé monument historique français[132]. Huit monuments sont inscrits au patrimoine historique français :

La tour de CrestLa base de la tour est d'époque romaine (IVe siècle). Le reste date des XIe et XVe siècles : 50 mètres de hauteur, trois étages, cheminée remarquable, armes[34]. Dominant la ville du haut de ses 52 mètres, c'est le plus haut donjon médiéval de France et d'Europe. Cette tour, emblématique de la ville, est la gardienne d'une des portes des Préalpes drômoises. Elle propose une large vue panoramique et des tables d'orientations. Des expositions y sont organisées[141]. L'église Saint-Sauveur Exemple d’architecture néo-classique du XIXe siècle, l'église s’écroula en 1836 et l'église actuelle fut reconstruite sur un emplacement contigu à l'ancienne mais orientée nord-sud pour libérer une place de marché. La construction fut terminée en 1847[142]. Les armoiries du chapitre de Saint-Sauveur étaient d'argent au Saint-Sauveur de carnation, bénissant de la main dextre et tenant en la senestre un monde d'azur cerclé et croisé d'or[25]. Le couvent des capucinsLe couvent des capucins, ordre contemplatif, vivant dans la pauvreté existe dans la ville depuis plus de 400 ans. Il peut se visiter durant les journées du patrimoine. Il a servi de camp d'internement pour les tziganes expulsés d'Alsace (1915 à 1919) (voir plus haut : paragraphe Histoire). Il a hébergé l'abbé Pierre de 1932 à 1939[143]. L'escalier des cordeliersRattaché à la chapelle des cordeliers, en dessous de l'ancien hôpital de la ville. Construit durant la seconde moitié du XVIe siècle, il compte plus d'une centaine de marches faisant la liaison entre l'ancien et le nouveau centre-ville[144].

Le pont en boisCe pont est le plus grand pont en bois de France[145]. Autres

Patrimoine culturelLa ville possède son musée : le musée du Vieux-Crest[34]. Le centre d'artsL'ancienne caserne des pompiers est transformée en centre d'arts en 2018[148] Gastronomie Crest fait partie de l'aire de production du fromage de chèvre Picodon, appellation d'origine protégée grâce à une (AOP). Les autres spécialités locales sont :

Patrimoine naturel

Personnalités liées à la commune

Héraldique, logotype et deviseLes armoiries de la ville de Crest sont d'azur au donjon carré ou tour de Crest, d'or, portillée, fenestrée et maçonnée de sable, sur une terrasse de sinople, chargée en pointe d'un C d'argent; au chef d'argent chargé de trois arêtes de coq de gueules[25].

Notes et référencesNotes et cartes

Références

AnnexesBibliographie

Articles connexesLiens externes

Information related to Crest (Drôme) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||