|

Joyeuse (Ardèche)

Joyeuse (occitan Juèsa) est une commune française, située dans le département de l’Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes. Son nom est rattaché à celui de la Maison de Joyeuse détentrice des terres depuis le XIIe siècle. À partir de 1581, elle fut érigée en duché par Henri III. Le titre fut transmis de façon discontinue jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Les ducs de Joyeuse étaient essentiellement des courtisans et il n'existe que peu de traces de leur séjour dans leur château vivarois. Ses habitants sont appelés les Joyeusains[1]. Géographie  Situation et descriptionSituée dans la vallée de la Beaume, à 23 kilomètres au sud d’Aubenas et à 50 kilomètres au nord d’Alès, Joyeuse depuis 1800 fut le chef-lieu de l’un des cantons de l'arrondissement de Largentière. En 2014, elle cesse d'être chef-lieu et est rattachée au canton des Vans[2],[3],[4].  Communes limitrophes

Géologie et relief Joyeuse se trouve être une zone de transition entre, au sud le plateau jurassique des Grads[6] qui s’étend d’Aubenas aux Vans (bois de Païolive) et Berrias (le Berrassien[7],[8] est un étage du crétacé inférieur) - et ses calcaires et au nord les granite, gneiss, schistes et micaschistes des Cévennes ardéchoises, entre les deux le lit du torrent de la Beaume et sa plaine alluvionnaire[9]. La ville est construite sur une butte de tuffeau de la période du Lias (ou Trias supérieur). (Carte géologique de la France au 1/50000, Largentière XXVIII -38). La place de la Grand-Font est une zone alluvionnaire ancienne. La végétation reflète ces caractéristiques ; typiquement méditerranéenne sur le plateau, cultures, vigne, arbres fruitiers dans la plaine et sur les faysses[10] ou accols des pentes alentour, châtaigneraie, arbres à feuilles caduques, puis feuillages permanents à partir de Planzolles (environ 500 m d’altitude). Joyeuse est située au bord d’une faille géologique dite « faille d’Uzer »[11], mais le risque sismique[12] est faible à modéré. HydrographieAu nord de Joyeuse, la Beaume coule d'ouest en est. Avant d'arriver à Joyeuse, elle reçoit la Drobie sur sa rive droite aux Deux Aygues, puis sur sa rive droite, l'Alune qui descend de Ribes, puis le ruisseau de l'Escouls, l'Auzon et enfin le Bourdary. Tous ces ruisseaux ont un régime torrentiel de type cévenol et peuvent connaître des épisodes de crue qui leur sont propres en fonction des zones de précipitations[13]. Les grandes crues en aval de Joyeuse résultent d'un débordement simultané de tous ces affluents. Sur les deux rives de la Beaume et le long de l'Auzon, au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle un réseau de canaux permettait l'irrigation des exploitations agricoles. Sur la rive de Joyeuse, ce réseau alimentait également l'usine électrique et le lavoir de la Grand Font. Côté Rosières, toute la plaine de Ribeyre-Bouchet jusqu'en aval du vieux pont. Des vestiges existent encore de nos jours. Dans le cône de déjection, de nombreuses constructions très anciennes ont résisté à de multiples crues comme la maison du Coussac où le pigeonnier de Rosières.  Le long du cours de l'Auzon, jusqu'au-delà de Lablachère, de nombreux jardins clos subsistent. De même, le ruisseau de Bourdary qui va être rejoint par celui de Seysette, passent au sud de Joyeuse entre le plateau des Grads et la ville. Ils sont de nos jours partiellement canalisés. Au lieu-dit Le Petit Rocher, la baignade est depuis longtemps proposée à tous. Lieux-dits, hameaux et écarts Promenade le long de la Beaume à partir du pont vers les Sauts puis à droite, le hameau de Paveyrol, poursuivre la route vers Garel, monter les Grads de Perret vers les Rochers de la « Main de Madame » (limite de Saint-Alban)[14]. Retour vers le plateau, passage au hameau de Gleyze, aux Roussels, chez Gourdon. Au Coulet, prendre le chemin à gauche jusqu’au lieu-dit Bouchard surplombant la plaine du Freyssinnet. Laissant sur la gauche, la ferme Porrachia et la basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours, on rejoint Joyeuse, en passant sur la commune de Lablachère à Drôme-la-Romaine, vers Berriasson en prenant sur la droite, on rejoint Jamelle qui surplombe Joyeuse. En sortant de Joyeuse par le chemin du Mas, le cimetière nous nous durigeons vers. le Paty, Paveyrol, les Chamnons. À l’est, en prenant le pont d’Auzon, en montant la côte des Escouls, on arrive à Salymes d’où l’on peut rejoindre Vinchannes, d’où l’on redescend vers Beauregard et soit reprendre la route de Joyeuse par les Fumades, soit choisir de passer par la baignade du Petit Rocher puis la place de la Grand Font. Rappelons les noms des principaux quartiers de Joyeuse : Jamelle, Plan-Bernard, la Recluse, Soulèges, le Prat de la Veuve, la Grand-Font, le Pré du Château, le Pouget, le Freyssinet, la Bourgade, le Barry. ClimatEn 2010, le climat de la commune est de type climat méditerranéen franc, selon une étude du CNRS s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[15]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat de montagne ou de marges de montagne et est dans la région climatique Provence, Languedoc-Roussillon, caractérisée par une pluviométrie faible en été, un très bon ensoleillement (2 600 h/an), un été chaud (21,5 °C), un air très sec en été, sec en toutes saisons, des vents forts (fréquence de 40 à 50 % de vents > 5 m/s) et peu de brouillards[16]. Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 13 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 17,7 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 065 mm, avec 7,6 jours de précipitations en janvier et 4,2 jours en juillet[15]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lablachère Drome », sur la commune de Lablachère à 2 km à vol d'oiseau[17], est de 13,5 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 142,0 mm[18],[19]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[20]. Voies de communication et transportsVoies routières   Selon Pierre-Yves Laffont[21], Joyeuse se trouvait traversée par une voie romaine secondaire joignant Pont Saint-Esprit, Barjac, Joyeuse puis Aubenas d’une part, Luc d’autre part. Des sentiers muletiers traversaient la région pour fournir à la montagne le vin produit dans la plaine et redescendant lentilles orge, seigle… Des courtiers assermentés assuraient les transactions (édit de la duchesse de Joyeuse en date du 29 septembre 1678- in Mazon, op cité). Joyeuse était traversée par la route nationale 104[22] qui fut déclassée en 1972 pour devenir la route départementale 104[23]. Les travaux de Franck Brechon[24] sur les routes médiévales du Vivarais font allusion aux routes entre Joyeuse et Peyre, Joyeuse et Luc. Le vieux pont semble avoir été très ancien ; on retrouve dans les textes les traces de conflits juridiques entre les communes de Joyeuse et de Lablachère, cette dernière contestant le montant de sa participation aux travaux d’entretien. Des modifications ont dû intervenir en 1660 et 1769 (dates mentionnées sur d’anciennes arches), peut-être à l’occasion de grands travaux routiers. Au début du XXe siècle, il fut doublé en amont par une structure en béton supportant la voie du tramway qui connut une existence éphémère. Bombardé par les Alliés en pour isoler l’armée allemande pendant la remontée des troupes de de Lattre de Tassigny dans la vallée du Rhône, peut-être à l'occasion de la Bataille de Montélimar, il fut réparé provisoirement par une structure métallique qui devint vite inadaptée à la circulation et fut remplacé vers 1955 par le pont moderne qui existe encore aujourd'hui. Celui-ci failli être emporté par les crues de septembre 1958, une des piles n'ayant pas été suffisamment arrimée au rocher. Une déviation routière fut mise en place en 1995, évitant la traversée de Joyeuse et de Lablachère au gros du trafic routier. Les ponts d'Auzon et de Bourdary datent eux des environs de 1769 Ancienne ligne de tramwayLe tramway des Chemins de fer départementaux (ligne no 4, d’Uzer aux Vans) fut ouvert le 10 novembre 1910, suspendu le 8 mars 1914, rouvert le 19 septembre 1921, puis fermé définitivement le 31 décembre 1929 en raison de son déficit chronique[25], [26]. Transport routierLa liaison entre Le Pouzin, Alès ou Les Vans fut assurée ensuite par autocar, la gestion passant de la famille Chamontin à la famille Allauzen puis sous forme de société : la SOTRA, qui sera rachetée en 1994 par les autocars Ginhoux[27],[28]. UrbanismeTypologieAu , Joyeuse est catégorisée bourg rural, selon la nouvelle grille communale de densité à 7 niveaux définie par l'Insee en 2022[29]. Elle appartient à l'unité urbaine d'Aubenas, une agglomération intra-départementale dont elle est une commune de la banlieue[30],[31]. La commune est en outre hors attraction des villes[32],[33]. Occupation des solsL'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (62,8 % en 2018), en diminution par rapport à 1990 (71,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (38,4 %), forêts (24,3 %), zones agricoles hétérogènes (18,4 %), zones urbanisées (14,6 %), cultures permanentes (4,2 %)[34]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].   Risques naturelsRisques sismiquesSelon son PLU[35], l'ensemble du territoire de la commune de Joyeuse est situé en zone de sismicité no 2 (sur une échelle de 5), comme la plupart des communes situées sur le plateau et la montagne ardéchoise, mais en bordure occidentale de la zone no 3[36].

Autres risquesToponymieLa commune est mentionnée comme Gaudeosa, Gaudisso, voire Jovis acqua dans d'anciens actes. Histoire La légendeSelon la légende, sa fondation remonterait à l’an 802. L’empereur Charlemagne, revenant d’Espagne, aurait établi son campement tout près de la Beaume. Au cours d’une partie de chasse, il aurait perdu son épée. Il promit alors une forte récompense à qui la retrouverait. Après maintes recherches, un de ses soldats la lui rapporta et Charlemagne tint sa promesse en lui déclarant : « Ici sera bâti un domaine, dont tu seras le seigneur et maître, et ta descendance portera le nom de ma glorieuse épée Joyeuse. » Le vicomte Louis de Montravel, historiographe de Joyeuse au XIXe siècle, rapporte dans ses annales[38] :

Joyeuse, conservée au musée du Louvre, faisait partie des regalia, accessoires du sacre des rois de France et de Napoléon Ier. On peut cependant remarquer que Charles Martel battit les Sarrasins à Poitiers en 732, qu’il les refoula dans le Midi d’où Pépin le Bref son fils les chassa définitivement. Charlemagne ne peut être passé à Joyeuse que plusieurs années plus tard, Louis de Montravel, historien local, suggère qu’il y vint pour fonder le prieuré de Rosières en souvenir d’une victoire de son père. On retrouve le nom de Joyeuse désignant l'épée de Charlemagne dans différentes chansons de geste comme la Chanson de Roland, le cycle de Guillaume d'Orange[40], Fierabras (travaux de Joseph Bédier)) et dans les Chroniques de Saint-Denis. Cette épée aurait été réalisée pour le fils de Clovis[41], Charlemagne n'aurait fait que faire enchâsser la pointe de la Sainte Lance dans le pommeau. Introduction   Joyeuse se trouve sur le territoire de l'Helvie devenue la province du Vivarais puis le département de l'Ardèche sans que ses limites territoriales varient notablement. L'Helvie gauloise fut incluse dans la Gaule narbonnaise, province de Rome, qui devint la Septimanie[42] du royaume wisigoth jusqu'au IXe siècle. Le comté de Toulouse revendiquait la possession des mines d'argent de Largentière et la disputait aux évêques de Viviers. D'après Montravel[43] : qualifiée de ville avec ses chartes et ses franchises, son administration consulaire, mais dépendant sur le plan spirituel dès les temps les plus anciens de la paroisse de Rosières, jusqu’au commencement du XVIIe siècle, époque de son érection en paroisse. C’est une des villes du Bas Vivarais dite « fermée » par ces hauts et forts remparts appelés barri en occitan (mot francisé en barry), flanqués de tours et de portes à herses, dont on voit encore de nombreux restes. PréhistoireLes monuments mégalithiques, dolmens et menhirs, apparaissent à la fin du Néolithique avant l'âge du bronze de 2 500 à 1 500 ans avant notre ère. L'Ardèche est un des départements les plus riches en dolmens ; en 1882, J. Ollier de Marichard[44],[45], mentionne 160 dolmens sur le canton de Joyeuse (comprend aussi Lablachère : 8 dolmens[46], Saint-Alban-Auriolles : 31 dolmens, Grospierres : 44 dolmens et Beaulieu : 20 dolmens). La commune de Joyeuse seule en dénombrant huit. Ils sont sur les Grads calcaires dans la propriété Gleyze. Plusieurs blocs, généralement trois, dressés et couverts d'une table horizontale constituent un dolmen. Une station prémoustérienne a été récemment inventoriée au Haut-Gabernard[47]. Le fond de population est Ligure. Vers le IIIe siècle av. J.-C. des Celtes en provenance du centre du continent européen parviennent dans la région, comme les Volques Arécomiques se répartissant autour de Nîmes. Les Helviens, dont l'appartenance à la culture celtique n'est pas prouvée, occupent le territoire de l'Ardèche méridionale. La religion celtique est dirigée par les druides. Ils vivent de culture, d'élevage, de chasse avec une modeste industrie artisanale surtout dirigée vers la poterie. Aucun document antique ne vient étayer le mince historique concernant les Helviens : les hypothèses veulent qu'ils accueillent pacifiquement les Romains un siècle avant l'ère chrétienne. On ne sait s'ils prirent part aux guerres des Allobroges et des Arvernes contre les Romains (bataille du confluent). Antiquité La réédition de l’Histoire générale de Languedoc de Vic et Vaissète (édition de 1905) mentionne : Bas-Relief- Table mutilée trouvée à Joyeuse en 1878. Transportée à Chambonas, près des Vans au château du Scipionnet, demeure de M. Odilon Barrot. Marbre. Inscription dans un encadrement de moulures :

À chacun des angles une tête de bélier supportant les extrémités d’une guirlande. La bonne forme des lettres et l’excellence de la sculpture des têtes de bélier paraissent faire remonter cette inscription peut-être à la fin du Ier siècle, il s'agirait alors de Lucius Manlius Torquatus . Une photographie de cette stèle est visible aux archives départementales de l'Ardèche[48] dans l'Encyclopédie Albin Mazon, cote 52J26, page 4. Vestiges du mausolée de Marcus Iallius Bassus Fabius Valerianus, consul de Rome sous l'Empire, préteur de Pannonie au hameau de Laveyrune à Lablachère.

La note du chanoine Rouchier prècise que la pierre fut scièe en deux par le propriètaire du lieu et en partie utilisèe pour une construction.  Cette inscription lapidaire fut découverte au XVIIe siècle, peut être sur le site de Laveyrune entre Joyeuse et Lablachère. Pour d'autres, en 1746 à Rosières au lieu-dit « Mas Gadret »[49], et redécouverte au château de la Saumès à Lablachère. Elle atteste l’installation romaine dans la région de Joyeuse. Il semble que des pièces de monnaie de la même période aient été retrouvées sur le site. L’existence de ce site archéologique est citée dans « L’histoire du Vivarais » par le Chanoine Rouchier[50], <> https://www.mabastide.fr/articles/histoire-patrimoine/un-ardechois-gouverneur-de-rome/</> [51] Le docteur Jullien ancien maire de Joyeuse et humaniste, s’était intéressé à ces fouilles. Robert Saint-Jean[52], historien médiéviste né à Joyeuse, a suscité des chantiers de fouilles et publié à ce sujet. Des fouilles récentes (1991) dirigées par Joëlle Dupraz [53] ont donné lieu à une publication [54] qui décrit et illustre un mausolée, un habitat ancien, des tombes mérovingiennes et un site préhistorique. Moyen ÂgeLes Burgondes, les Wisigoths, les Sarrazins puis les Francs envahissent le territoire de l’Helvie et toute la Septimanie. Ce fut une sombre époque de tueries, pillages, famines, peste où seuls les évêques de Viviers représentent une force, une administration. Le siège du premier évêché était Alba Helviorum, c’est vers l’an 430 que l’évêque Auxionius le transfère à Viviers. Sous Charlemagne Joyeuse fait partie du Comté de Toulouse les terres sont ensuite rattachées aux propriétés royales. En 1111, Leodegarius, évêque de Viviers joignit au prieuré de Ruoms, les églises de Rosières, Joyeuse, Comps, Saint-Alban sous Sampzon et Chabrolliéres (Planzolles). Auparavant, Rosières dépendait directement de Cîteaux, et après l’union ci-dessus, elle devint une dépendance de Saint-Saturnin du Port (et donc de Pont-Saint-Esprit). On voit que déjà avant 1111, il y avait à Joyeuse une église (chapelle) relevant de la paroisse de Rosières dépendant elle-même du prieuré de Ruoms, affilié aux Bénédictins de l’ordre de Cluny déjà en l’an 970. Le 8 des ides de Juillet 1237, Bernard d'Anduze et les coseigneurs du Lieu, dans le château de Joyeuse, devant l'église saint Pierre octroie des libertés aux habitants de la commune. Un consulat à 2, 3, voire 4 consuls renouvelable tous les ans, nommé par les consuls sortants et approuvé par une assemblée communale. En 1264, fut fondée à Rome la confrérie du Gonfanon, qui édifia la chapelle des Pénitents blancs sur la colline du Pouget. Laquelle chapelle fut détruite au cours de la Révolution. La Confrérie des Pénitents blancs de Montpellier (à laquelle appartint Jean-Jacques-Régis de Cambacérès), était le modèle des confréries de Pénitents blancs[55]. Joyeuse fait partie des anciennes communes à charte, la première fut concédée en 1237. Le consulat de Joyeuse remontant au début du XIIIe siècle[56].  Joyeuse dut connaitre les troubles liés à la croisade contre les Albigeois, la présence de Simon IV de Montfort étant attestée le 5 novembre 1213 à Largentière. En 1230 Bernard d’Anduze[57] rendit hommage au roi (Louis VIII le Lion) pour 21 localités dont en Vivarais ; Joyeuse, Laurac, Largentière et Chassiers. (Jean Régné, Histoire du Vivarais, tome 2, page 87). En 1337, Bernard d'Anduze accorde une charte à la ville[58], d'après Ovide Jossoin de Valgorge (Souvenirs de l'Ardèche- page 286 et 287)[59],[60]. L'an 1354, une transaction est signée entre les représentants de la ville de Joyeuse et son seigneur[61]. À l’origine, les paroisses furent administrées par les ordres monastiques, et, dans le diocèse de Viviers, plus particulièrement par l'ordre de Cluny. Il ne subsiste rien du château primitif [2]. L’acte le plus ancien qui mentionne la chapelle Saint-Michel de Vernon est de l’an 1289. Joyeuse, quoique siège d’une baronnie n’eut qu’une chapelle jusqu’en 1620, a cette date débuta la destruction de l'ancienne église, remplacée par le bâtiment actuel. La construction fut interrompue par des épidémies de peste et ne se termina qu'en 1676. 1620, c'est la date de fondation du couvent des Oratoriens, la duchesse Henriette Catherine de Joyeuse dans le même acte finance la création de la paroisse de Joyeuse aux dépens de celle de Rosières. Le curé de Joyeuse fut le directeur du collège des Oratoriens, et ce jusqu'à la Révolution. Sur le plan temporel, Joyeuse semble avoir dépendu du comté de Toulouse avant d'être rattachée au royaume de France à la suite des conflits entre l'évêque de Viviers et les comtes de Toulouse. Les descendants des barons d'Anduze et de Châteauneuf-Randon prirent le nom de Joyeuse vers la fin du XIIe. Joyeuse jouit depuis longtemps du titre de ville. Une charte de Bernard d’Anduze en 1237[62],[63] l’exempte des droits de leude et de péage et la pourvoit d'un consulat[64]. Joyeuse était échue à la maison d'Anduze depuis 1195 par le mariage de Bernard d’Anduze avec Vierne de Joyeuse. Elle passe en 1236 aux Châteauneuf-de-Randon par mariage de Guigon de Châteauneuf avec Randonne de Joyeuse. Baronnie en 1379, vicomté en 1432. La faveur des rois et de riches mariages assurent la prospérité de la Maison de Joyeuse. Se succèdent donc du XIe au XIIIe siècle : la famille de Luc, puis la Maison d'Anduze, et enfin la famille Châteauneuf-de-Randon qui prend le nom de Joyeuse, en 1261, Dragonnet de Châteauneuf devient seigneur de Joyeuse[65] et ajoute aux armes de Châteauneuf trois Hydres ou Dragons. Du XIVe au XVe siècle, c’est le temps des seigneurs de Joyeuse. Bernard de Joyeuse devient baron, puis le baron Louis II de Joyeuse devient vicomte. En fait, avant le XVIe siècle, on sait peu de choses sur les seigneurs de Joyeuse, aucun ne se signale par des exploits. Lorsque Randon II de Joyeuse est nommé gouverneur du Dauphiné en 1420, les seigneurs de Joyeuse n’habiteront plus la ville. Rangés très tôt sous la bannière royale, Joyeuse n’était pas dans la seigneurie de l’évêque de Viviers, mais dépendait du bailliage royal de Villeneuve-de-Berg. Titulaires de hautes charges royales ou ecclésiastiques, ils s’éloignèrent de leur seigneurie, leur seule obligation étant le service du Roi et la fourniture de contingents de soldats. Vers 1380, pendant la guerre de Cent Ans la révolte des Tuchins désole le Languedoc, atteint Aubenas, Largentière. La commune de Joyeuse obtient le droit de clore ses murs de portes fortifiées et de renforcer ses remparts[66]. Le 20 août 1464, les trois Consuls de Joyeuse et quatre prud’hommes entreprennent une « estime » de l’activité de la ville (Jean Règnè[67], op. cit.)[68]. On sait donc avec précision qu'à cette époque existaient un serrurier, trois savetiers-tanneurs, un coutelier, trois forgerons, un bâtier, un boutiquier, un barbier, trois tailleurs, un pareur de draps, deus alplagneurs (?) de drap, deux tisserands, un aubergiste avec cinq lits garnis de draps et de couvertures, six notaires et des agriculteurs. Cependant, les commerçants semblent avoir également possédé du bétail. Il n'existait pas de serfs taillables et corvéables à merci. Joyeuse, communauté consulaire jouit d'une certaine autonomie. (Archives de l’Ardèche C580). Joyeuse faisait partie du Vivarais qui dépendait des évêques de Viviers (barons de Largentière) sur le plan religieux et du roi de France. Elle était rattachée aux terres du Languedoc et envoyait un député aux États de Languedoc jusqu’à la Révolution. Temps modernes XVIe – XVIIe siècles   La chapelle du Pouget est reconstruite au début du XVIe siècle et devient jusqu’en 1789 le siège de la confrérie des Pénitents blancs. Devant elle se trouvait le plus ancien cimetière de Joyeuse dont il restait encore une vieille croix de pierre à la fin du XXe siècle. Le XVIe siècle est marqué par les guerres de Religion que la ville de Joyeuse traversa sans incident grave[69]. Il est remarquable qu’Anne de Joyeuse naquit en 1560, année de la conjuration d'Amboise qui marqua en quelque sorte le début des guerres de Religion en France (1562-1598). Il vécut à Paris, en face du Louvre dans l'hôtel du Bouchage. Le duché - pairie de France de Joyeuse a été constitué pour lui en août 1581 , avant son mariage avec Marguerite de Lorraine, belle-sœur du roi à partir des territoires de la vicomté de Joyeuse, des seigneuries de Balbiac, Rosières, Lablachère, La Beaume, Saint-Alban, Saint-André, Saint-Sauveur, etc.. Il fut comme ses frères un rude combattant, massacreur d’« hérétiques » (les protestants), et ardents partisans de la Contre-Réforme. À 17 ans il accompagne son père Guillaume de Joyeuse en campagne contre les huguenots du Languedoc. À 27 ans, après le massacre de La Mothe-Saint-Héray dont il est responsable, il tombe en disgrâce. Il constitue une armée, se bat dans le centre de la France, puis, se dirigeant vers Bordeaux, il est tué à la bataille de Coutras (20 octobre 1587). Brève carrière militaire pour celui qui fut le beau-frère du roi Henri III et l'un de ses mignons. Joyeuse ne fut pas assiégée alors que le prieuré de Rosières était dévasté en 1562, 1567, 1568, le cloître des Cordeliers de Largentière ravagé en 1562 par le seigneur de Versas. En ce qui concerne les événements survenus à Joyeuse, l'ouvrage du savant Dr Francus (Albin Mazon) : Notes et documents historiques sur les huguenots du Vivarais de 1567 à 1589 (1903- Imprimerie centrale de l'Ardèche-Privas) mentionne la tenue d'assemblées appelées assiettes, l'une le 16 juin 1567, l'autre le 18 juin 1577 à Joyeuse des représentants des chefs catholiques. À l’assemblée du 18 juin 1577, le baron de tour, Mgr de Joyeuse était représenté par M. de Rosilhes, bailli de Joyeuse, elle ne comprenait que des catholiques, une autre « Assiette » dite « Assiette du Pays » se tenait en un autre lieu non précisé.

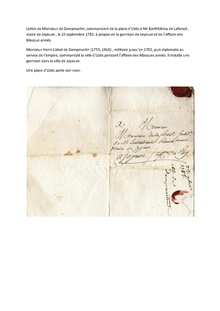

On règle le problème de la solde des gens de guerre en prélevant sur les deniers du Roi : aide, octroi et crue. Le 29 septembre 1570 eurent lieu les délimitations de Joyeuse et Saint-Alban. Des limites furent établies par la vicomtesse de Joyeuse, en l’absence du vicomte ; l’une d’elles fut gravée sur le rocher qui domine Garel, par l’empreinte d’une main gravée sur le rocher et depuis ce lieu a gardé le nom de Main de Madame. « En 1583, le sieur Pandrau, lieutenant général en la prévôté générale du Languedoc, fut mandé et… il vaqua aux côtes de Joyeuse l’espace de deux mois et plus, pendant lesquels il fit exécuter un nommé capitaine Aurenze inculpé de trahison des villes de Joyeuse et Largentière ; il fit exécuter aussi un nommé Leray et rendit d’autres bons services au pays. » D'aprés M. de Vogue (Une famille Vivaroise ), le 3 dècembre 1597, se tint à Joyeuse une Assiette qui dura 12 jours, une messe fut dite en mémoire d'Anne et Claude de Joyeuse, tués à la bataille de Coutras. Ces guerres de Religion ne prirent fin qu’avec le siège de Privas et la paix d'Alès ; la région restait encore peu sûre mais aucun fait marquant ne semble s'être déroulé à Joyeuse en dehors de la fondation du couvent des Oratoriens par le cardinal de Bérulle (aidé par Henriette, fille de Henri de Joyeuse), de l'érection de Joyeuse en Paroisse et de l'achèvement de l'église Saint-Pierre[70]. En 1629, une épidémie de peste ralentit les travaux et fait environ 350 morts. Antoine Christophe de Molin du Pont, seigneur de Saint-Romain, Ligonnès, et Sablières, fut sénéchal et gouverneur du duché de Joyeuse. En 1670, le tocsin sonne à Joyeuse pour appeler les paysans à soutenir la « jacquerie » dirigée par Anthoine du Roure[71].Le 12 mai, 4 000 hommes en armes occupent la ville et pillent les commerces. Renouard, natif de Joyeuse, bailli de Montlaur, réfugié au château d'Aubenas serait une des premières causes de cette révolte en raison de sa concussion (voir la "Fidèle relation de la révolte du Roure")[72]. Un cadastre de 1678 mentionnait les possessions de tous les habitants de Joyeuse, Rosières et du Bas-Balbiac[73]. Joyeuse ne fut concernée ni par les dragonnades, ni par la guerre des Camisards. M. de Montravel citant un article sur la criminalité dans l’Ardèche depuis quatre siècles souligne que ce département constitue « une autre Corse » par son insécurité au cours du XVIIIe siècle. À Joyeuse, dans la nuit du 5 septembre 1735, mille paysans armés et déguisés envahirent la ville, enfoncèrent la porte de François Boissin, consul et collecteur de la commune, brisèrent les carreaux de la chambre où était couché Étienne Laville de Viviers, chargé des anciens droits des Domaines du Roi, Boissin, Laville et leurs familles s'enfuirent. Mille écus de la taille furent volés par cette bande[74]. Le "fonds Mazon" des Archives de l'Ardèche contient un rapport de Barthèlémy de Laforest rapportant cet événement. Les responsables, pris, emprisonnés à Montpellier, réussirent à s'enfuir. Ils furent condamnés par contumace le 28 août 1738 à être pendus sur la place de la Recluse, et exposés. Entre le 21 août 1766 et le 31 décembre, une cour spéciale venue de Toulouse circule dans le Bas-Vivarais, elle fit étape à Joyeuse. Au total, elle prononça 15 condamnations à mort, 30 aux galères. En 1783, l'insurrection des masques (ou mascarats) désole la région : les Vans, Payzac Chambonas, jusqu'à Lablachère. Elle semble s'être attaquée essentiellement aux notaires et notables riches. Le jeudi 13 février 1783, une délibération du conseil municipal de Joyeuse prend des mesures préventives : contrôle et fermeture des portes, vérification du fait qu'il ne soit pas possible d'escalader les arbres qui bordent le grand-jeu. Des troupes interviennent ; elles cantonnent à Joyeuse (200 hommes commandés par M. de Dampmartin, commandant pour le roi à Uzès[75]) et une commission judiciaire spéciale encore venue de Toulouse siégera à Chambonas. Le 25 octobre, trois responsables sont roués place de La Grave aux Vans. Louis XVI usera de son droit de grâce pour les autres prévenus[75],[76]. Entre 1786 et 1788, S.A Marie Louise de Rohan-Soubise, comtesse de Marsan, vend les terres du duché de Joyeuse. L'acquéreur du château sera le comte Cerice de Vogüé, pour la somme de 100 000 livres. Les terres comprenaient outre Joyeuse, Rosières, Saint-Alban et le château de La Selve, Bourbouillet. Révolution française  L’Ardèche, correspondant à l’ancienne province du Vivarais, fut en 1790 le département des Sources-de-la-Loire divisé lui-même en sept districts. Joyeuse était un canton du district du Tanargue[77], conformément aux règles des administrations départementales de 1790[78]. À l’assemblée générale des Trois-Ordres de décembre 1788 tenue à Privas, Joyeuse était représentée par M. de Gasque, avocat, premier consul (maire). Il fut contraint à la démission ainsi que ses adjoints le 28 août 1789 par le Comité de surveillance de 23 membres mis en place depuis juillet à la suite du mouvement de Grande Peur qui suivit la chute de la Bastille. On note également lors de cette assemblée des Trois-Ordres la présence de deux Laforest de Chassagnes, l'un écuyer, l'autre garde du Roi[79]. Le comte de Voguë, pour la noblesse représentait la baronnie de Joyeuse (en fait il n’assista pas aux débats). Une Garde nationale fut créée ainsi que des sociétés populaires. Les propositions de cette assemblée furent approuvées par la population de Joyeuse en mars 1789, et aboutirent à la rédaction de cahiers de doléances de la Sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg fin mars et début avril 1789, les mêmes députés représentant Joyeuse. Le 30 juillet 1789, Joyeuse connaît comme la plupart des villes de la région la crainte de brigandages qui constitue ce que l'on appelle la « grande peur ». une milice est constituée sous le commandement de Monsieur de Saint Sernin,ancien Maréchal de camp des armées du Roi. La révolution fut une période agitée, particulièrement à Joyeuse[80] qui fut un moment déchue du siège du district du Tanargue, obligeant son maire Dusserre et les représentants du district à monter chercher à Paris le soutien d'un représentant en mission, un ancien noble, ancien capitaine au régiment d'Artois, est nommé représentant en mission par le comité de salut public. Il se nomme Alexandre Paul Guérin de Tournel de Joyeuse de Chateauneuf-Randon. Député montagnard de la Lozère à la Convention, il participe activement aux votes sur la mort de Louis XVI. Il installe à Joyeuse le siège du district du Tanargue. Ce siège sera quelque temps transféré à Jaujac avant de revenir à Joyeuse, la municipalité Dusserre suspendue est remplacée par un exécutif provisoire avec comme maire Crouzet. La flèche du clocher est détruite. La guillotine fonctionne à la Grand-Font en 1793. Châteauneuf-Randon sera remplacé en mars 1794[81]. Dussargues, maire au moment du premier camp de Jalès, avait réussi à s'emparer du pouvoir avec l'aide de Dusserre contre la noblesse. La nouvelle municipalité se présente comme révolutionnaire et ne manque pas une occasion de dénoncer ses opposants locaux comme contre-révolutionnaires surtout Allamel de Bournet[82] (procureur-syndic du District en 1790), qui lui-même déteste Dussargues, Gleizal (frère du conventionnel) et Thoulouze[83], ses ennemis de classe. La justice continue à être rendue et dans une affaire de brigandage, un nommé Pierre Montaurel, capturé à Sablières est rompu à Joyeuse en septembre 1789 place de la Grand-font[84],[85],[86]. Il était membre de la bande du brigand Degout=Lachamp et avait participé aux attaques contre la famille d'Almeyras à Brès. À l'issue du troisième camp de Jalès le chef contre-révolutionnaire, le comte de Saillans, prend Banne, assiégé dans le fort, il profite d'un violent orage pour prendre la fuite avec quelques partisans, repris, il est massacré sans procès sur la place de la Grave aux Vans. Le fort de Banne fut incendié le 12 juillet 1792 La petite armée (10 000 hommes) du général d'Albignac disperse le reste des contre-révolutionnaires le 11 juillet 1792 (en fait il n'y eut pas de bataille rangée, mais une série d’escarmouches entre Les Vans, Naves, Les Assions, etc. Les autorités ne parviennent pas à protéger les prisonniers qui sont massacrés par le peuple, furieux de cette tentative contre ses acquis récents. La présence du Directoire du district du Tanargue à Joyeuse et celle de Boissy d'Anglas ainsi que de soldats du régiment de Dauphiné le dimanche 13 juillet lors du massacre de l'abbé de La Molette et du chevalier d'Entremaux , atteste l'importance stratégique de la ville dans cette affaire. D’après Albin Mazon (Histoire de Largentière), Joyeuse comme beaucoup d’autres communes organise un Comité de surveillance, chargé de la chasse aux suspects et une société populaire. Le culte de la déesse Raison est célébré dans l’église. Sur dénonciation, deux membres du Directoire du Tanargue : Thoulouze et Pavin sont accusés de prévarication. La Société populaire et la Municipalité prirent fait et cause pour les accusés, contre le dénonciateur Tourette. Le maire Dusserre dut aller protester à Paris auprès de la Convention Nationale. Ces faits se produisent alors que le représentant en mission du Puy, Solon-Raynaud[87], jugeant Joyeuse pas assez révolutionnaire fit transférer le siège du District du Tanargue à Jaujac de décembre 1793 à juillet 1794 (A. Mazon).

L'installation d'un préfet dans chaque département par l'administration de Bonaparte permet de ramener le calme progressivement dans l'ensemble du pays. Montravel signale des témoignages de gendarmes dans la période post-thermidorienne mettant en cause le maire Dusserre et Dussargues de Planzolles qui auraient ordonné de liquider certains détenus lors de leur transfert vers Largentière. Joyeuse participe aux levées de volontaires de 1792-1793[88]. Joyeuse et Banne forment en juillet 1792 la première compagnie de volontaires nationaux de l’Ardèche enrôlés dans le 2e bataillon du 38e régiment qui va réprimer l’insurrection de Saillans, puis rejoindre l’armée des Pyrénées (cinq sont originaires de Joyeuse : Jean-Louis Moulin, François Armand, Joseph Bérard, Jean-Baptiste Bourdal et Jean-Antoine Astier). Le 22 juillet 1792, la patrie est déclarée en danger. Le 13 décembre 1792, quatre soldats originaires de Rosières, des Salelles et de Sablières, sont incorporés pour le canton de Joyeuse et partent pour Mayence avec le 3e bataillon. Le 19 août 1793, Joyeuse fournit 20 hommes à la 3e compagnie (Antoine Maigron est capitaine et Hyacinthe Pavin, futur maire de Joyeuse, lieutenant et plus tard officier de santé). Le 23 août, la levée en masse est décrétée, sur réquisition des Représentants du Peuple, Joyeuse a fourni 10 hommes intégrés à la 4e compagnie[89]. Un nommé Lèbre de Joyeuse est noté comme fournisseur de souliers aux armées. Une partie du château fut très endommagée (sa destruction ne sera effective que vers 1830). En 1794, la flèche du clocher de Joyeuse fut détruite et remplacée par un toit plat en tuiles. Les archives du château furent brûlées à La Brèche. Albin Mazon encore, fait état d'une véritable chouannerie à Largentière et aux environs, entre 1796 et 1800. À Joyeuse, fin décembre 1796 : assassinat de M. de Vézian (de Laurac) ; le 3 janvier 1799 : 8 brigands pillent la caisse publique ; dans la nuit du 21 au 22 juillet 1800, des brigands envahissent et pillent Joyeuse (pages 517-518). Cette chouannerie se confond souvent avec du brigandage pur et simple et il faudra l'intervention des troupes des généraux Nivet et Monchauffé pour rétablir l'ordre. Monchauffé lui-même est assassiné à Aubenas le . L'installation d'un préfet dans chaque département par l'administration de Bonaparte permet de ramener le calme progressivement dans l'ensemble du pays. Tous ces événements politiques violents n’empêchent pas des améliorations : « au mois de Germinal de l’an IX, la précieuse invention de l’immortel Jenner a été introduite en Ardèche »(Annet Reboul, Mœurs de l’Ardèche, p. 197, op. cit.). En l’An XI du calendrier républicain (1802-1803), le docteur Hyacinthe Pavin[90], qui fut maire de la ville vaccine la population contre la variole. Le XIXe siècle Deux généraux d'Empire sont nés à Joyeuse : Pierre Chabert et Joseph-Guillaume Davisard. Rien de notable n'est signalé pour la Restauration de 1815 ni pour la Révolution de Juillet 1830. La Révolution de 1848 puis le Second Empire sont accueillis sans enthousiasme. Le maire Arsène Ménier fait venir l'eau de la fontaine du Fada au centre-ville, restructure le centre-ville en créant la place de la Peyre et sa fontaine ainsi que les escaliers du Portalet. En 1851, Joyeuse est l'une des onze communes du Vivarais cévenol où la densité de population dépasse 150 habitants/km2 - plus que dans le Vivarais de la vallée du Rhône. Au XVIIe siècle, les Hautes Cévennes sont plus peuplées que les plaines des Basses Cévennes, peut-être grâce à la présence du châtaignier dans les hauteurs où il se plaît mieux. Dans les plaines plus basses, c'est le développement du mûrier dès le début du XVIIIe siècle qui a accompagné la croissance démographique commencée au XVIIe siècle[91]. Le Second Empire ne semble pas avoir bouleversé la vie locale. Le journal L'indépendance de l'Ardèche signale dans son numéro du 1er octobre 1882 sous le titre « JUSTICE » que le président Jules Grévy a signé le décret accordant des pensions aux victimes du coup d'état de 1851. Parmi celles-ci, Regourd François de Joyeuse perçoit 400 francs. Les conflits liés à l'éducation et à la laïcité semblent avoir été parfois vifs[92] L'usine électrique est inaugurée en 1895. La Campagne 1870-1871 et les Gardes Mobiles de l’ArdècheQuatre noms figurent sur le monument aux morts de Joyeuse pour cette campagne, il ne s'agit pas de mobiles mais de soldats de l'armée régulière : Court Jean Isidore (Capitaine au 35e de ligne)[93], Gascou Justin (Soldat au 48e de marche)[94], Jaujat Joseph Henri (sergent au 94e de ligne)[95], Lèbre Émile[96]. Un cinquième nom figure sur la plaque commémorative de l'église : celui de Martin Joseph Étienne, décédé à l'Isle sur Doubs le 27 janvier 1871[97] Pendant la campagne 1870-1871, l’Ardèche lève le 41e régiment provisoire d’Infanterie sous le commandement d'Adolphe Thomas de Largentière, lieutenant-colonel. Ce 41ᵉ régiment de mobiles participa à de nombreux combats. Les hommes du canton de Joyeuse formaient la 3e compagnie du 1er bataillon (capitaine Oscar Sugier des Vans, lieutenant Albert Pontier de Joyeuse). Le comte Théodore de Tardy de Montravel était capitaine de la 1re compagnie. Jules de Gigord était capitaine de la 8e compagnie. Tous deux étaient originaires de Joyeuse. Un monument aux morts situé à Vernon dans l'Eure et un monument à Privas perpétuent le souvenir de ces mobiles de l'Ardèche[98],[99]. Les Guerres Le monument aux morts et les plaques portant les noms des victimes du conflit de 1914-1918 témoignent du sacrifice des Joyeusains pendant ces 4 années. En dehors de la cérémonie officielle, des organisations pacifistes organisent une manifestation commémorative l'après-midi du 11 novembre. Conformément aux récentes dispositions, le monument aux morts comporte des plaques rappelant les victimes de tous les différents conflits et des morts en déportation[100]. Fin Aout 1944, à la suite du Débarquement de Provence et de la Bataille de Montélimar, le vieux pont de Joyeuse est partiellement détruit par un bombardement. Politique et administrationTendances politiques et résultatsEn 1932, Joseph Boissin, représentant la Fédération Républicaine (droite) est réélu. Joyeuse fait partie de la Troisième circonscription de l'Ardèche et depuis 1958 alterne les votes à droite et à gauche. Aux législatives de juin 2007, au niveau de la troisième circonscription de l'Ardèche, l’UMP Jean-Claude Flory, obtient la majorité. Aux législatives de juin 2012, Sabine Buis (socialiste) est élue au 2e tour avec 53,06 % (pour la ville de Joyeuse) 51,23 % pour la 3e circonscription, contre Jean-Claude Flory 46,94 % pour la ville, 48,77 % pour la circonscription (participation 67,42 %). Aux Élections législatives françaises de 2017 et de juin 2022, Fabrice Brun (LR) devient député. Les élections cantonales jusqu'en 2004 dégagent un vote majoritairement de droite. En 2004, Raoul L'Herminier[101] remporte l'élection au Conseil Général pour le PS[102],[103]. Au deuxième tour des présidentielles 2007, Ségolène Royal obtient à Joyeuse 51,03 % des suffrages[104]. Au deuxième tour des présidentielles de 2012, François Hollande obtient 499 voix contre 430 à Nicolas Sarkozy, soit François Hollande 52,71 % des voix, Nicolas Sarkozy 46,29 %, pour une participation de 78,71 %[105]. Administration municipaleJoyeuse fait partie de l'Arrondissement de Largentière, arrondissement de transition entre la montagne et l'Ardèche méridionale. Joyeuse[106] était chef-lieu du canton de Joyeuse. La commune a perdu ce statut lors du renouvellement des conseillers départementaux à l'occasion des élections départementales de 2015. Les communes du canton sont rattachées au canton des Vans. Liste des mairesListe des maires successifs avant la libération

Les dates de la période révolutionnaire sont celles mentionnées dans l'ouvrage collectif Joyeuse et la Révolution dû au Comité du bicentenaire cité dans la bibliographie. JumelagesAu 18 janvier 2014, Joyeuse est jumelée avec[113] :

Population et sociétéDémographieL'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[114]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[115]. En 2022, la commune comptait 1 760 habitants[Note 1], en évolution de +2,98 % par rapport à 2016 (Ardèche : +2,48 %, France hors Mayotte : +2,11 %). Annet Reboul dans ses Mœurs de l'Ardèche donne en 1849 le chiffre de 2 280 habitants pour le chef-lieu, 19 207 pour le canton. D’après l’Annuaire de l’Ardèche de 1866, Henri-Théodore Vielfaure étant maire, Joyeuse compte 2 498 habitants, le canton 17 880. Plus récemment : en 1990 :1 411, en 1999 :1 499[118]. En 2007 1 612[119] Il existerait donc une augmentation constante de la population depuis 1962[120],[121] Joyeuse fait partie depuis 1994 d'une structure intercommunale : la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie LogementEn 2010, la commune compte 748 résidences principales, 286 résidences secondaires et 108 logements inoccupés[122]. EmploiEn 2010, 904 emplois salariés ou non salariés et un taux de chômage des 15 à 64 ans à 18,8 %[123]. EnseignementL'enseignement public à Joyeuse compte une école maternelle, une école primaire et le collège de la Beaume[124] qui dépend de l'académie de Grenoble. ImpôtsL'impôt sur le revenu net moyen par foyer est de 2 430 € Le revenu fiscal de référence moyen par foyer est de 18 964 € Il y a 1075 foyers fiscaux dont 346 imposables. Traditions et festivités

Selon Pierre Charrié (op. cit.), les Joyeusains auraient trois sobriquets :

Louis de Montravel en ajoute un autre : « per dous liards de lebre »[127]. SantéUn hôpital-hospice existait à Joyeuse depuis le XIVe siècle, mais ses archives ont disparu pendant la révolution. Un érudit, Me Brun, notaire honoraire, a rédigé une notice publiée en 1936 par la Revue du Vivarais en retraçant l'histoire. L'hôpital existant en 1936 a été détruit et remplacé par un bâtiment moderne, l'hôpital Jos-Jullien. Joyeuse dépend de l'Agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes[128]. La maison de santé pluridisciplinaire, indépendante de l'hôpital, située entre Joyeuse et Lablachère, regroupe dans un même lieu la plupart des professionnels de santé. L'hôpital local Jos-Jullien offre 15 lits de médecine gériatrique, 18 lits de rééducation et réadaptation et 116 lits de résidence pour personnes âgées. SportsDe multiples activités sportives peuvent être pratiquées : natation, judo, aïkido, danse, gymnastique, boule lyonnaise, football, spéléologie, pêche[129]. Autour du terrain de football (et de rugby) à proximité de la Beaume, des aires de jeu pour les enfants, deux terrains de tennis et un parcours de santé sont disponibles. Associations  L'activité associative est importante et variée :

CultesLa vie de Joyeuse est liée à la religion catholique et le seul lieu de culte est l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Jusqu'en 1620, la ville fait partie de la paroisse de Rosières ; seule une chapelle desservait le château. L'érection en paroisse de Joyeuse est liée à l'implantation des oratoriens du cardinal Pierre de Bérulle qui en seront nommés curés jusqu'à la Révolution. Le territoire de la paroisse était d'ailleurs restreint puisque Paveyrol, Sousperret, le Grads de Perret dépendaient jusqu'en 1834 de la paroisse de Rosières. De nos jours, Joyeuse dépend de la paroisse très étendue de Sainte-Thérèse-des-Cévennes[136], en référence à sainte Thérèse Couderc (1805-1885), native de Sablières, canonisée le 10 mai 1970. Après la création de la paroisse, les supérieurs de l'Oratoire assurèrent à partir de 1646 la desserte de la paroisse jusqu'à la Révolution[137]. Le curé fut ensuite désigné par l’évêque de Viviers Les curés de Joyeuse étaient archiprêtres des paroisses du canton[138]. L'existence d'une loge maçonnique est attestée au milieu du XVIIIe siècle : « Les amis de l'humanité »[139]. Économie  Avant le XVIIe siècle, l'économie locale est semblable à celle de tout le Vivarais[140]. Joyeuse semble avoir été de tous temps une zone de transition entre la montagne et la plaine, entre le sud (Alès, Uzès) et le nord (Aubenas, Largentière), entre le plateau ardéchois, la vallée du Rhône, les Cévennes et le Languedoc, il est normal qu’elle ait eu une activité commerciale importante : foires mensuelles et marchés. L’activité agricole propre à la commune a toujours été limitée, les zones cultivables étant rares (Berriasson, Sousperret) mais suffisantes pour la consommation locale jusqu’au XIXe siècle, la plaine de Ribeyre-Bouschet, Arleblanc, et la châtaigneraie, etc. complétant ces ressources. Le vin produit par les cultures en terrasses des communes environnantes a été l'objet d'un commerce avec la montagne. Transporté à dos de mulet, il était échangé contre des produits tels que les céréales. Pour mémoire, la culture des pêches et de la vigne connurent un certain essor après la Seconde Guerre mondiale. Les communes avoisinantes continuent à développer la culture de la vigne et de l’olivier. La sériciculture[140] fut depuis les travaux d'Olivier de Serres encouragée par Henri IV au début du XVIIe siècle jusqu’au XXe siècle une activité lucrative pour la région tant par « l’élevage » de la graine au cocon, et la culture du mûrier, que par l’aspect industriel : « filature » et « tissage » de la soie[141].En 1840, le juge de Paix de Joyeuse note que la quasi-totalité de l'économie du canton était liée à l'industrie de la soie[142]. La pébrine, maladie du ver à soie entraina une grave crise au milieu du XIXe siècle[143]. La Première Guerre mondiale a mis fin à cette activité, l’« élevage » ayant survécu à titre anecdotique jusqu’aux années 1975[144] Les ateliers Laville ont jusqu’en 1960 environ, fabriqué articles de confection et textiles variés (un magasin existait place de la Peyre). M. Laville fut à l’origine de l’électrification de la ville le 10 novembre 1895[145]. À partir de 1920, des réfugiés arméniens apportent leur savoir-faire à cette industrie, en particulier dans la création et le tissage de tapis. Au début du XXe siècle, l’extraction du tanin a mis en coupe réglée la châtaigneraie régionale pendant environ 25 ans, utilisant l’infrastructure ferroviaire qui existait alors. Actuellement, l’activité industrielle de Joyeuse semble bien limitée, la ville conservait une activité grâce au secteur tertiaire lié à son statut de chef-lieu de canton (qui a cessé d'être début 2014): Administration (mairie, EDF, Poste, Trésor public) à l’hôpital-hospice, au commerce et au tourisme[146]. Les services à la personne peuvent constituer une nouvelle source d'emplois[147]. En janvier 2014 disparaît la grande cheminée de l'usine électrique plus que centenaire. Culture locale et patrimoineLieux et monumentsCité médiévaleLe château et sa basse-cour constituent le noyau initial et P-Y Laffont distingue deux autres zones : l'extension de l'habitat castral à peu près jusqu'à la place de la Peyre ( vers 1570-1580), et d'autre part la première extension urbaine à la fin du Moyen Âge, jusqu'à la place de la Recluse[148]. La tour de la Recluse[149] très bien conservée reste le symbole de la ville. Au début du XVIIIe siècle, les remparts furent doublés au nord par une extension des maisons de la grand rue entre la porte Sainte Anne et la Recluse. À la fin du XIXe siècle, une percée fut réalisée entre la place de la Peyre et la route nationale 104, des escaliers et des rampes assurant un passage sécurisé à travers les remparts : le Portalet.  La Castellane Maison Renaissance, anciennement propriété de Marie de Guise, duchesse de Guise et de Joyeuse, située dans un parc descendant jusqu'à la Beaume (pré du Château), de nos jours siège de l'Office intercommunal de tourisme du pays Beaume Drobie. Château de Joyeuse Le château de Joyeuse[150] est classé monument historique[151]. Le château actuel fut bâti au XVIe siècle dans un style Renaissance sur l’emplacement du vieux château féodal dont la tour d’angle à l’est constituait peut–être le donjon?[réf. nécessaire][152]. Il est acheté en 1786[85] ainsi que la baronnie pour la somme de 100 000 livres à Marie-Louise de Rohan, comtesse de Marsan, par Cerice de Vogüé. En 1832, la municipalité fait détruire la partie comprise entre l'église et le bâtiment actuel déjà endommagée sous la Révolution. Aujourd’hui, il est occupé par la mairie et les services municipaux. À l'été 2022, un spectacle son et lumière gratuit, La Région des lumières, a été projeté sur le château pour retracer l'histoire du monument et de la commune[153]. Collège des OratoriensLe collège des Oratoriens[154] est classé monument historique[155]. En 1617, le pape Paul V accorde à la duchesse de Joyeuse la construction d’un collège dirigé par des oratoriens (la Société de l'oratoire de Jésus fut fondée en 1611 par le cardinal de Bérulle. Joyeuse fut l'un des premiers établissements de cet ordre où l’enseignement fut assuré jusqu’en août 1781, les prieurs restèrent curés de la paroisse de Joyeuse (séparée de celle de Rosières à partir de 1620) jusqu'à la Révolution française. Jusqu’en 1960, une partie du couvent des Oratoriens abrita le presbytère. Depuis cette date, diverses associations et le Musée de la châtaigneraie occupent le bâtiment. Hôtel de MontravelL’hôtel de Montravel est classé monument historique[156]. Il fut construit entre les XIIe et XIVe siècles, et seule la façade date de 1775. Il possède un bel escalier de ferronnerie aux armes des Montravel. Ancienne maison Pellier, du nom d'une famille de régisseurs du duché de Joyeuse, elle devint la propriété des Montravel par le mariage des descendants des deux familles avant la Révolution. La commune en devint propriétaire en 1955 et l’hôtel abrite désormais des logements communaux. La légende voudrait qu'un souterrain qui depuis aurait été muré communiquait avec les oubliettes du château. Témoin noble de l'habitat urbain, il accueille le musée de la Caricature et du Dessin d'humour[157].

L'église Saint-PierreL'église Saint Pierre[158],[159], est inscrite monument historique[160].

Le Monument aux mortsÉrigé en 1925, le monument aux morts de Joyeuse d’inspiration pacifiste est l'œuvre du sculpteur Gaston Dintrat[161]. L'hôpital-hospiceDiverses localisations ont pu être proposées pour l’hôpital-hospice au fil des siècles : on n’a pas de renseignements sur ce qui existait du XIIIe au XVIIe siècle, il aurait été établi dans une maison située rue du Riermur, près de l’ancienne école maternelle, puis (avec certitude) jusqu’à la Révolution, dans une maison située en dessous de la Recluse, dans les deux cas, il était dans les mêmes locaux qu’une garnison militaire. Il aurait ensuite été transféré dans les locaux vétustes du couvent des Oratoriens jusqu’à l’acquisition par le curé Mathon de l’hôtel de La Saumès, rue du Riermur en 1862. Il connut des améliorations successives dans la première moitié du XXe siècle grâce à l’action du Dr Jos Jullien[162] (salle d’opération, radiographie, chauffage central… maternité), puis à partir de 1937, grâce au mécénat de François André. Les sœurs du Saint-Sacrement de Jésus de Romans ont assuré son fonctionnement pendant près d’un siècle. Des consultations de médecine spécialisée étaient assurées par des médecins d’Alès ou d’Aubenas. Les médecins de Joyeuse, comme c’est toujours le cas, y suivaient leurs patients.  Ces dernières années, il a été remplacé par un établissement moderne censé répondre aux nécessités actuelles. On peut regretter la disparition du porche de l’hôtel de la Saumée, au fronton duquel figuraient les armes de la ville de Joyeuse et de l'ensemble de l'hôtel qui était un beau spécimen de l’architecture du XVIIe siècle. La notice de M. Brun, publiée en 1936–1937, comporte de précieux renseignements sur le financement, le patrimoine et la composition des instances administratives au cours des siècles. Les muséesLe musée de la Châtaigneraie (qui est devenu l'espace Castanea[163]) permet la découverte de la culture de l’arbre le plus important économiquement du département. Il présente une collection d’outils anciens, d’objets usuels et de mobilier. En complément, il propose le sentier du châtaignier. L’Espace historique et légendaire', espace muséographique, créé, géré et animé par la CPPJ, consacré à la mise en valeur de son patrimoine historique. L’histoire de Joyeuse est dense, pétrie d’évènements et de l’ascension vertigineuse de quelques-uns des hommes qu’elle a portés. Composé de quatre salles thématiques, l’espace permet de découvrir l’histoire du Pays joyeusain de la Préhistoire à la Révolution française. La Maison de la caricature et du dessin d'humour[164] est un temple de l’humour, créé, géré et animé par la CPPJ ; ce musée d’un genre nouveau est, de fait, un espace d’exposition unique en France qui retrace l’histoire de la caricature des origines à nos jours. La caricature et le dessin d’humour est un art. De grands noms de la profession s’exposent à Joyeuse, cité au nom prédestiné pour accueillir ce type de structure muséographique. Les rempartsLa date exacte de leur construction n'est pas précisée, mais l'on retrouve des traces écrites de conventions pour la participation de l'entretien et de la garde des portes par la ville de Lablachère en 1357 (1/3 des frais) et en 1412 (1/4 des frais)[165]. Ils ont été cachés par les maisons construites au XIXe siècle entre la RN 104 et la rue Sainte Anne. On a un aperçu de leur importance en dessous de la place de la Brèche jusqu'à la porte Sainte-Anne, et entre la place du Grand-Jeu et la Grand-Rue sur le trajet du goulajou des Endettés. Il subsiste deux tours : celle de la Recluse et plus discrète une tour carrée au niveau du grand jeu, et trois portes fortifiées : Sainte Anne, Jalès et Bourdary.

. Les pierres de la porte de la Recluse ont é(é utilisées en 1768 pour construire le pont sur Bourdary entre Joyeuse et Jamelle. L'ancienne fontaine de la Grand-fontConstruite d'après Louis de Montravel sous ou peu avant le mandat du Docteur Guigon (1870-1878). Son style semble cependant bien antérieur. Elle pourrait avoir été l'ornement du "Pré du Château" au XVIIe siècle.Cependant, le cadastre napoléonien consultable sur les Archives départementales la fait figurer au bas de la Calade. Le parc naturelJoyeuse fait partie du parc naturel régional des Monts d'Ardèche[166]. Créée le 9 avril 2001, cette structure administrative regroupe les communes concernées ainsi que d'autres organismes : Chambre du commerce et de l'industrie ; Chambre des métiers, syndicats intercommunaux[167]. Le plateau des Gras, les gorges de la Beaume, les vallées de la Beaume et de la Drobie, les Gras de Labeaume sont classés zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Les gorges de la Beaume sont aussi classées site d'importance communautaire Natura 2000. Gastronomie

« Autre préparation originale : « la pouytrolle ». Madame Jos Jullien chez qui il m’en souvient l’on mangeait suivant les meilleures traditions, à Joyeuse m’en donna cette recette : prendre 1 kg de blettes et 1 kg d’épinards que l’on fait blanchir (bien presser pour faire sortir l’eau), 2 gros oignons, 1 kilo de porc entrelardé. Hacher le tout et le bien mélanger. Assaisonnez avec sel, poivre, épices, un brin de thym ne messied pas. Bien pétrir et mettre en un boyau de porc, sans trop serrer la farce, cuire dans un four à feu assez doux.- » — in Charles Forot : Odeurs de forêt et fumets de table, page 205

Personnalités liées à la commune

Tous les membres de la maison de Joyeuse, dont :

À l'exception de Guillaume II, du cardinal François de Joyeuse, et d'Henriette-Catherine de Joyeuse, aucun d'entre eux n'a toutefois séjourné de façon incontestable et durable à Joyeuse.

Joyeuse dans les artsLa famille de Joyeuse est citée dans de nombreux ouvrages historiques de l'époque, en particulier l'Histoire de la Ligue de Mainbourg[196] et dans la Henriade de Voltaire. Un tableau, conservé au Louvre, rappelle le mariage d'Anne de Joyeuse et de la sœur du Roi[197]. Joyeuse est citée dans le poème d’Aragon, Le Conscrit des cent villages [198],écrit comme acte de résistance intellectuelle de manière clandestine au printemps 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale[199]. Héraldique

Duché de Joyeuse[200] : érigé par Henri III en 1581 pour le duc Anne de Joyeuse, confisqué par le roi en 1690 à la suite du passage de Charles de Lorraine au service de l'empereur Léopold Ier, relevé en 1714 pour Louis II de Melun qui décède sans héritier en 1724. Voir aussiBibliographie

Articles connexesLiens externes

Notes et référencesNotes

Cartes

Références

Information related to Joyeuse (Ardèche) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||